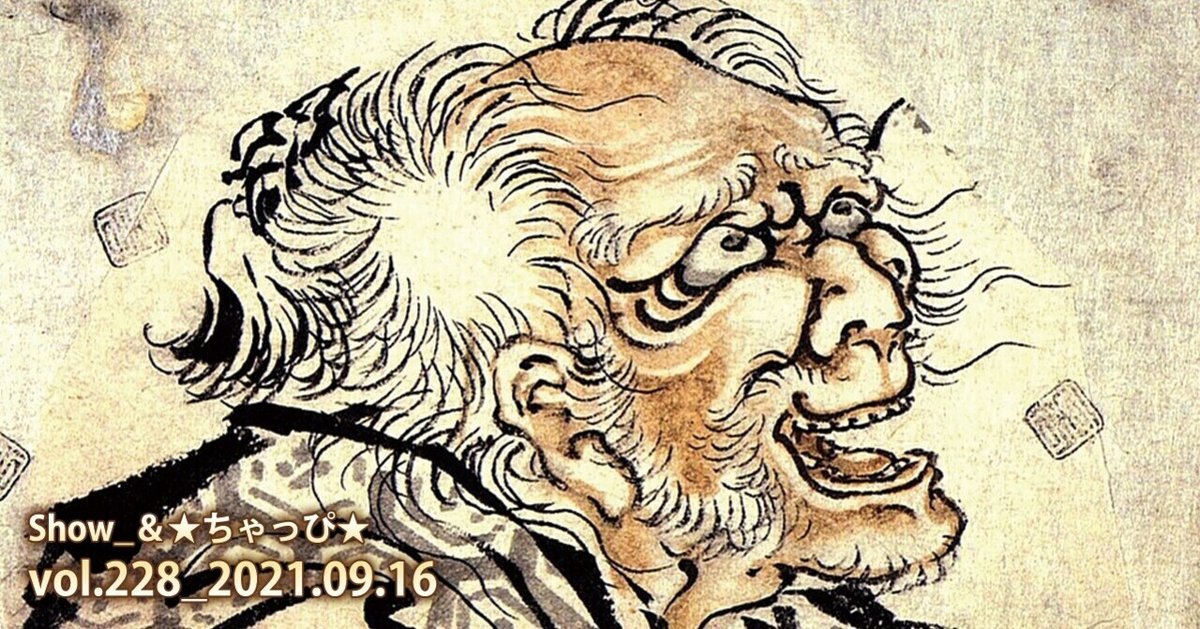

日本が世界に誇る天才かつ変態、別名・鉄棒ぬらぬらさんとは…(超有名人です)

この「鉄棒ぬらぬら」というのは、ペンネームみたいなもんですが、この方、生涯に30回も画号を改めたと言われているほか、93回も引っ越ししたとか、通常の倍ものギャラ(画工料)を得ていたにも関わらず赤貧で部屋の中はゴミだらけだったとか、まぁ、かなりのお方です。

とはいえ、あのゴッホをはじめとする数々の画家、工芸家や音楽家にも影響を与えたと言われている天才絵師。そう「鉄棒ぬらぬら」とは、あの「葛飾北斎」のことであります。

現在の東京・墨田区の一角で生まれ、浅草・聖天町で亡くなった方。私の本籍地は墨田区、東京の蔵前や浅草の一隅で暮らしていたこともあり、身近に感じていた方の一人です。

化政文化を代表する、江戸後期の浮世絵師。

「鉄棒ぬらぬら」は、春画を描くときの画号だったそうですが、なかなかのセンスです。「葛飾北斎」は、言うまでもなく江戸時代後期の浮世絵師。化政文化を代表する一人です。

この浮世絵、「神奈川沖浪裏」や通称「赤富士」など、一連の「冨嶽三十六景」や「北斎漫画」などの作品で知られる世界的にも著名な画家ですね。

個人的には「冨嶽三十六景」の中ではこの絵が好きですが、その下のようなコンセプチュアルかつグラフィカルな作品もものにできるアーティスト。江戸時代にこんな絵を描いていた、まさに天才でした。

森羅万象を描き、生涯に3万点を超える作品を発表。若い時から意欲的で、浮世絵、つまりは版画のほか、肉筆にも彼の卓越した描写力を見ることができます。

さらに、読本(よみほん)・挿絵芸術に新機軸を見出したことや「北斎漫画」をはじめとする絵本を多数発表したこと、毛筆による形態描出に敏腕を奮ったことなどは、絵画技術の普及や庶民教育にも益するところが大でした。

後には、あのゴッホなどの印象派画壇の芸術家をはじめ、工芸家や音楽家にも大きな影響を与え、晩年には、銅版画やガラス絵も研究し、試みたようです。油絵についても関心が強かったようですが、それは遂に果たすことができなかったようです。

1999年、雑誌「LIFE」の企画「この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人」で、日本人として唯一86位にランクイン。門人の数が極めて多かったことでも知られ、孫弟子も含めれば200人に近かったと言われています。たいへんな人物、傑物でした。

一方で、改号30回、引っ越し93回のやばい人。

北斎が使用した画号は以下の通り。

「勝川春朗」「群馬亭」「北斎」「俵屋宗理」「可侯」「辰斎」「辰政」「百琳」「雷斗」「戴斗」「不染居」「錦袋舎」「為一」「画狂人」「九々蜃」「雷辰」「画狂老人」「天狗堂熱鉄」「鏡裏庵梅年」「月痴老人」「卍」「是和斎」「三浦屋八右衛門」「百姓八右衛門」「土持仁三郎」「魚仏」「穿山甲」などと、それらの組み合わせ。

落語家の古今亭志ん生は、借金取りから逃れるために頻繁に芸名を変えてたという話が伝わってますが、そういう「実利的」なことではなくて、この人は気まぐれ的に変えてたんじゃないかと思いますね。

亡くなったのが数え年90とのことですので、この93回という転居回数は、およそ年に一回という計算になりますが、実際は一日に3回も引っ越したことがあったそうです。

どうやらですね、彼自身と、離縁して父親のもとに出戻った娘のお栄(葛飾応為という浮世絵師でもあります)とが、絵を描くことのみに集中し、部屋が荒れたり汚れたりするたびに引っ越してたらしいです。完全にやばい人です。

生涯に百回引っ越すことを目標にした百庵という人物に倣い、自分も百回引っ越してから死にたいと周囲に漏らしてたという話もあります(笑)。

明治の浮世絵師・豊原国周は、北斎に対抗して生涯117回引っ越ししたそうですが、どこで対応してんだ、という話で、どいつもこいつもって感じですね(笑)。

まぁ、なかなかの変わりもんです

この人、料理は買ってきたり、もらったりして自分では一切作らなかったそうです。居酒屋のとなりに住んだときは、3食とも店から出前させてたとのこと。家には、土瓶と茶碗が二つ三つあるくらいで、料理を器に移すこともしない。包装の竹皮や箱に入れたままで食っては、そのゴミをそこへ放置。こんな生活をおくりながらも長生きだったのは、クワイを毎日食べていたから、と言う説もあるそうです。

さぞや大酒飲みだろう、煙草も吸うんだろうと思いきや、下戸だし煙草も吸わなかったそうです。むしろ「煙り嫌い」(笑)。ただ、甘いものは好きでよく食べてたらしいです。

金銭には無頓着。一流の絵師ですから、画工料は通常の倍はもらってたそうですが、赤貧で着るものにも不自由してたらしいです。金を貯める気は一切なし。金がおくられてきても包みさえ解かず、当然数えもせず、そこらに放置。米屋、薪屋が集金に来ると包みのまま投げつけてたらしいです。店側は多かったら着服、少なければ催促ということで(笑)、まぁこんなことしてたら、貧しくもなりまさぁ〜ねぇ〜。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?