【巡礼日記】 9月編(無料版)

こんにちは。三浦祥敬です。

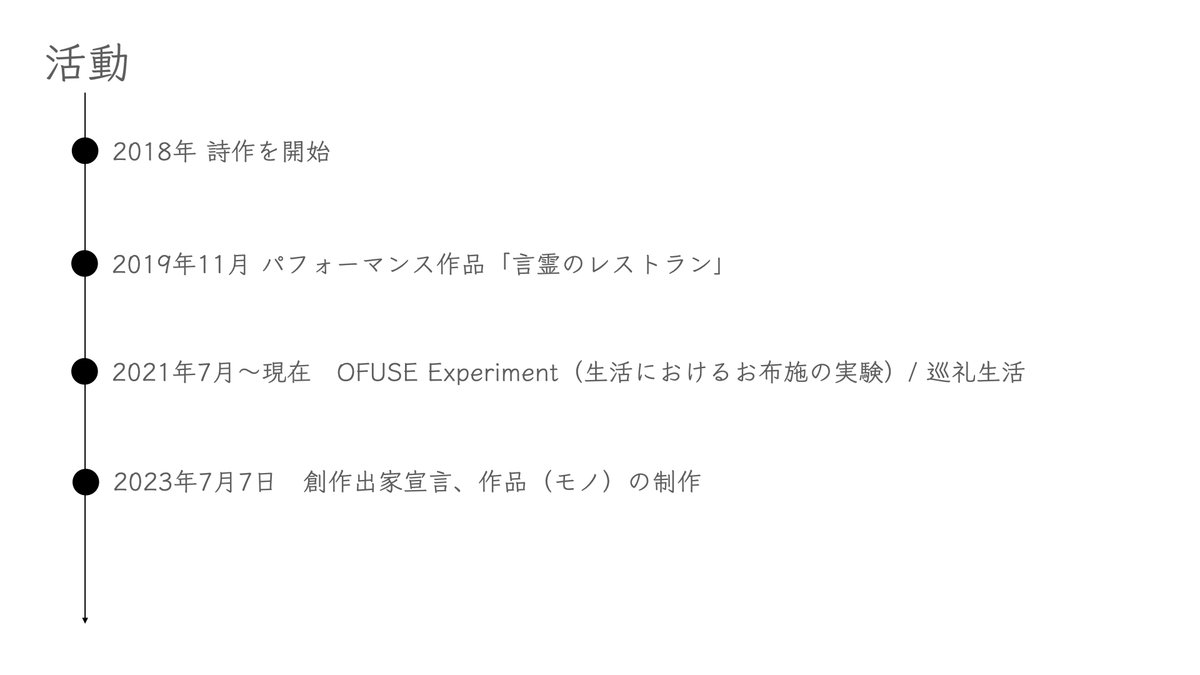

2年ほど、対価を前提とした経済を放棄し、泊まる場所や食べる機会を頂く生活をしてきました。現在は、作品制作を行う日々を送っています。

本 Note の投稿は、【お布施と創作の生活の中で感じ、考え、学んでいることを書いた日々の日記】です。

① 通常は商品を売って生計を立てている方々からお布施を頂くこともあります。基本的にSNS等に投稿されることを意図せず善意でお布施下さっているので、所々、名前や詳細は伏せています。

② 名前や詳細を伏せていない完全版の有料日記もあります。そちらは、月の初めに投稿し、基本毎日リアルタイムに更新していきます。

私の生活は、お布施で成り立っています。

お布施をたくさん頂くようになってから、満たされた気持ちで生活することができる日がとっても増えました。

日々、世界から贈り物が届く日々に感謝です。

今は、作品制作していくことにチャレンジしています。

妥協せず作品を作っていくことができるように、創作環境を調えていくために、多少のお金も必要です。

生きて、作品をつくる応援をして下さる方々からのお布施は有り難く受け取ります。ぜひ、よろしくお願いします!

▼ 無料版を読んで、お布施して下さる場合

何かしら発想や考えを受け取った感覚が生まれ、喜びと共にお布施して下さる場合は、有料の日記(投げ銭の窓口付き)を購入するか、下記の口座や Paypayを通してお金を分かち合って下さいますと幸いです。

三井住友銀行 佐賀支店 (普通)0570598 ミウラヨシタカ

PAYPAY銀行 つばめ銀行 (普通)8303038 ミウラヨシタカ

PayPay ID: shokei612

※ Note を購入して頂く場合は、お金の一部は手数料としてNoteの会社の方に流れます。

ㅤ

▼ 先に有料版を読んで、お布施して下さる場合

有料日記への返礼としてお布施したい場合は、メールアドレスを三浦祥敬に教えて頂けたら、有料版の日記をお布施します。上記の口座、もしくはPayPayによろしくお願いします。返礼は死ぬまでの間にお願いします(笑)

ㅤ

▼ 次の月の有料版を読みたい場合

お金周りのことはパッパラパーにやっております。お布施とか、返礼とか、難しい言葉はさておき、日記を読みたかったら好き勝手にどうぞ!メールアドレスをお伝え頂けたら、有料版の日記を分かち合います。

日記の有料版はこちらです。

それでは、9月の日記をお楽しみください。

8月31日(由布院→京都・友人宅)

袈裟(けさ)のリサーチ!!

袈裟(けさ)のリサーチのために、京都に着いた。

京都に着くと、じりじりとした暑さに驚く。日差しが肌を刺してくるように、力強い。移動が多いとはいえ、特に潤沢にお金があるわけでもなく、今回は夜行バスで朝の京都駅に着いた。20代の後半くらいから夜行バス移動が少し厳しくなってきた感じがする。夜中に何度も寝たり起きたりを繰り返していたので、寝不足もある。ひとまず、荷物を置きに、京都御所の近くにある友達の家に向かった。

*

最近、京都に来る時にはこの人に泊めてもらえないか連絡してみることが多い。同じく巡礼というか、全国をめぐりながら生きている友達が2年前くらいにその方を紹介してくれた。その友達と話す時、時間の流れがとっても遅くなる。何かに追われて忙しなくなってしまうということにならないのだ。どういうふうに稼いでいるのか謎なのだけど、それを事細かに聞くのも無粋だなぁと思っているので、何をしているのかわからないままにしている。適切な距離感は大事。

*

さて、その友達の家に入って、飼っている猫と対面した。ひとしきり愛でた後、パソコンを開いてリサーチのために借りたいと思っている本を検索した。京都芸術大学と京都府立図書館に行くことにした。調べているうちに、友達が起きてきた。挨拶を交わす。気の向くままに最近の近況を話した。再会することができたことを喜んだ。

*

そこから、別の巡礼フレンド(なおや)の自転車を借りて、図書館に向かう。なおやも一言では説明できない友達だ。友達に一言で表現できない人が多すぎる。なおやは、私と同じように、さまざまなところに出没する生活をしている。主な移動の仕方は原チャリや電車だ。その行動の仕方、発信していることは、掴み所がないことも多いが、その投稿に救われることがある。「悩んでいいんだ」「自分の実直な感覚を大事にする」ということを学ばせてもらっている。なおやは京都出身なのだけど、自分の自転車を別の人たちが使えるようにシェアサイクルにしている。少し古めの自転車で、ギーコ、ギーコと音がする。このように、自分のものをただ自分のものだけにせず、別の人の機会として開いてくれている人がいて、今日もその恩恵を受けている。

*

暑い中自転車を漕いで、京都芸術大学に着いた。手続きを経て図書館に入り、お目当ての図録を見つけた。

Amazonで調べると、この図録はびっくりするくらい高い。20,000円らしい。これくらいの値段をポンと買うことができるといいのになぁと思う。今回、図録はコピーすることにした。図録の内容は、結構グッとくる。「京都に来てよかった」という気持ちがわいてきた。ただ、50枚くらいコピーした後、印刷に飽きてしまって、次の図書館に行くことにした。また、ギーコ、ギーコと自転車を漕ぎ、京都府立図書館へ向かう。そこで友達のMくんにも会う予定になっている。

*

京都府立図書館では袈裟の本を2冊読もうと思っていた。検索するとすぐに出てきたが、京都に住所がないから借りることはできないようだ。いろんなところに住所を置くことができたらいいのになーと思いつつも、そうなると犯罪が増えるのかな?と思い、まあいいやと気持ちを切り替えた。Mくんが府立図書館の近くのロームシアターに着いたみたいなので府立図書館を出て、ロームシアター方面に向かう。スタバでしばし雑談することになった。

*

Mくんは、本当にいろいろな場所に顔を出しているので、たくさんの人に会っている。最近、彼の周辺でどういうことが起こっているのか、聞かせてもらった。これまで、自分自身も人に会うことは多く、世の中(の一部)で何が起こっているのかをキャッチアップすることを大事にしていたのだけど、制作を始めてから、キャッチアップする必要がないと思うようになった。自分自身の仕事にただ集中していくことを意識している。ただ、不安を感じることもある。「世の中から取り残されたらどうしよう」とか、「時代の先駆けとなることをやっていくには、時代のことを知らないといけない」とか、そういう考えがわいてくるのだ。でも、結局、まあいいか、と落ち着いた。たくさんの人に会うということは、友達たちに任せようと思う。

*

Mくんから聞いた話も加味しながら、京都で変化を感じたのは、DESIGN WEEK KYOTO で「異文化コーディネーター」という役割を担う人たちが出てきていたことだった。

そのプロジェクトを実施しているCOS KYOTO代表の北林功さんの動きは、ここ10年間くらい拝見しているのだけど新たな段階にきているのだなと感じた。北林さんとお会いしたのは、私がまだ京都で学生生活を送っていた時のことだ。TEDxKyoto に参画していた時に、同じく北林さんもそこに参画していた。

COS KYOTO では新しくライセンスを発行してコーディネーターを増やす取り組みを始めたらしい。「クロスカルチャー・コーディネーター」という言葉を聞いた。

これまでは、COS KYOTO の主要メンバーの方々が中心となって、企画・運営されてきたプロジェクトが展開していっていたという認識だったのだけど、今回の「クロスカルチャー・コーディネーター」は、プログラムを受講すれば、一般の人がその役割を名乗ることができるというもので、よりCOS KYOTO さんの作ろうとする世界が進むような感じがした。こういう取り組みに触れていると、「文化の際(きわ)」が得意な人種はたしかにいるよなあと思った。文化と文化のあいだには、不明確さ・曖昧さが充満している。それは一面的に見たら恐ろしいものなのだけど、私は好きだ。わからないから面白さを感じる。

ちなみに、スタバの飲み物はMくんがお布施してくれた。感謝。

久柳の昌子さんと急遽飲むことに

さて、ひとしきり友達のMくんと話して満足した。Mくんに別れを告げた後、ふたたび自転車を走らせ、泊まる予定の友人・Tさんの家に向かう。その後ご飯を食べて、ひと段落していると、久柳(くりゅう)を営む昌子さんから連絡が届いた。

昌子さんは明日からどこかに出張とのことで、今日であればお会いすることができそうなので、急遽サクッと飲むことになった。時間は21時を過ぎていたが、家から急いでバスに乗って北大路堀川へ向かう。バスを降りて、指定されたお店を探していると、昌子さんに出会った。挨拶を交わし、居酒屋に入る。久しぶりにお会いするので、最近の近況をやりとりしながら、いつもの調子で「袈裟についてリサーチしてまして・・・」と話をする。久柳さんは袈裟を商品として扱っているので、話がスッと通じるのが有難い。

昌子さんと話していたら、昌子さんおすすめの袈裟の本を貸してもらえることになった。好奇心で動いていると、こういう自分の取り組みに関連するものがやってきて、とっても有難い。居酒屋に寄った後、遅い時間ではあったけれど、昌子さんの家にその本を受け取りにいった。次会う時まで、借りることになったので、読み込んでみようと思う。ちなみに、その袈裟の本は出回っている数が少なく、中古で購入したらしいのだけど、2万円したらしい。この界隈の希少な本はとにかく高い。どうしたものか。

ここで、突発的に「流れ」が起こる。昌子さんの出張のスケジュールを聞いてみると、次の日から関東方面に行くらしい。私は今回の本州入りのタイミングで関東に行こうと思っていた。関東でしたいことは、二つ。パートナーの森さんの鎌倉で実施する個展に行くこと。そして、東京で実施中の展示をいくつか見に行くことだ。

昌子さんに「出張の車に乗って行ってもいいですか?」と聞くと、「いいよ!」と快諾して頂いたので、急遽、関東入りが決まった。しかも、次の日の最終到着地は「戸塚」らしい。戸塚というと、ピンとくるものがあった。

4月末くらいに関東入りした際、制作しながら戸塚のお寺さんに泊めてもらった。そろそろ、そのお寺さんの方にも連絡を取ろうと思っていたタイミングでの戸塚だ。世界はうまくできているね。泊まる場所や移動する縁、本を作ってくれた過去の方々など、さまざまな人や機会に支えられて、自分の活動が(かろうじて)成り立っていることを痛感する。

居酒屋での食事は、昌子さんに負担頂いた。いつも、ありがとうございます!

次の日、お寺の住職さんに連絡すると、「泊まってOK」という返事がすぐに返ってきた。お寺さんでの泊まりがダメでも、関東入りはしてしまおうと思っていた。OKであれば、もう安心だ。さらにその返信には「三浦くんにあげたい糸があってね」という言葉が添えられていて、向かう先にもしっかりと布と糸が待ち受けている状況に笑ってしまった。こんな流れで、関東入りがスタート。

9月1日(戸塚・妙法寺)

安定の妙法寺さんに着いた。妙法寺さんでの滞在は2023年の4月末ぶり。前回の滞在の時にはいろいろ起こって、メモリアルな滞在だった。短く言うと「制作するために滞在し、5月5日〜5月7日にワコールアートセンター(スパイラル)主催のSCIF24に出展。出展中に電話がかかってきて、母親が亡くなり、急遽、妙法寺から実家に帰る」という流れだった。懐かしい。

「いつでも止まり木として滞在してね」と言われていたので、今回もお世話になることにした。我ながら図々しく生きていると思う。本当にありがとうございます。

有難い糸を受け取る

着いて早々、妙法寺の久住さん(ご住職)から”糸”をもらうことになった。

妙法寺さんは以前の滞在同様、泊めさせて頂くことになった。まだ出発する日は決まっていないので、ひとまず「お世話になります!」とお伝えした。こういう「決まっていない状態」「曖昧な状態」を急がず、放っておきながら滞在させてくださる大変ありがたい場所だと再認識しました。

お寺に庭園デザイナー・枡野俊明さんがやってきた!

妙法寺さんでの2日目、打ち合わせのために枡野俊明(ますの・しゅんみょう)さんがお寺にいらっしゃいました。枡野さんは禅やお庭に関するご著書を数多く出版されている方で、多摩美術大学名誉教授であり、横浜市のお寺のご住職でもあります。久住さんのお寺は日蓮宗のお寺ですが、禅の庭をつくる枡野さんにお願いして、お庭を含むお寺の境内をプロデュースしてもらうという話になっていて、今回が2回目の打ち合わせだということでした。

たまたま居合わせた人間として打ち合わせに参加することができたことは、とても幸運なことでした。打ち合わせのお話から多くの内容を学びました。

特に、私が「なるほど!」と思ったのは、「俗域(ぞくいき) / 浄域(じょういき)」という捉え方でした。枡野さんは「お寺の敷地=浄域」として捉えています。

現代のお寺は、多くの場合、お寺のご家族が敷地内に住んでいます。その場所のことを庫裏(くり)と呼ぶのですが、そこはお寺という"浄域"の中の俗域のような場所です。俗域は一般的な生活空間を想像してもらえるといいのかな。浄域のポイントは、"生活の匂い"を出さないこと。たとえば、洗濯物が干してあるとか、子供の自転車が置いてあるとか、そういう生活の匂いを感じるものを境内に見えるように置いておかないことが重要とのことでした。家族感のあるアットホームなお寺をつくっていこうとする場合、採用した方がいいアプローチは異なるかもしれませんが、できるだけ生活の匂いを出さず、境内をすっきりさせていくということは、私自身はとても共感するお話でした。

浄域の話で特に面白かったのは、入り口から参道を通り、本堂に至るにつれて、少しずつ浄域のレベルをあげていくことが大事だという視点でした。やってきた人が空間の移動と連動して、徐々に深まっていくように、お庭、本堂を作っていくという視点のあり方はとっても参考になりました。

話を聞いていて、ふと疑問に思ったのですが、「俗域の空間は浄域の空間のように清々しく在ることができないのだろうか?」でしょうか。

「もし俗域も浄域のように清々しくあることができるのであれば、どうすれば清々しく調えることができるだろう?」と思ったんですね。

言葉が難しいまんまなので、噛み砕くと、たとえば「家って清々しくなるの?」という質問をしました。

それに対する枡野さんの答えは、「俗域で清々しい所は掃除が行き届いていますね。」というものでした。

いやー、当たり前すぎる!!当たり前が大事だよなあ。

この2年間でどんどん普段の生き心地がよくなってきて、周りの人に清々しいと感じてもらう機会が増えてきました。(清々しく在れない場面もたくさんありますが、関わる方々に清々しい人が増えてきたので、影響を受けて、私も清々しい気持ちで時間を過ごせることが増えました。)

ちなみに、浄域、俗域という捉え方は二項対立かのように錯覚してしまいますが、あえてのわかりやすさのためにそれぞれの言葉が当てられているだけだろうと思います。浄域であろうが、俗域であろうが、その場所に関係なく清々しく心が在り、振る舞うことができるようになっていくと、生きるのがグッと楽になるのだろうと思います。

枡野さんがお寺にやってきた日に、お寺の久住さんに枡野さんの本を読んでました。その中にも掃除について書いてあるので抜粋します。

仏教界を眺めていて、掃除が精神の働きとセットで語られることが極めて多いことに、毎度、驚いています。自分でも最近、掃除をする時に、心の変化をしっかりと感じます。掃除した後の廊下や床がキラキラと光って見えます。清々しい気持ちになるから、好きです。何度も何度も、清々しさを体感していくと、だんだんとそっちの方に身体の感覚が癖づいていくのを感じています。奥深いぞ、掃除。

9月2日

鎌倉DAY。パートナーのジュエリー個展へ。

この日の日記は割愛!

9月3日(戸塚・妙法寺)

お寺に吉村昇洋(よしむら・しょうよう)さんがやってきた!

はい。

久住さんがいる妙法寺さんは、いろんな方がやってくるハブのような場所になっている。枡野俊明さんに続いて、吉村昇洋(よしむら・しょうよう)さんがやってきた。

この日は妙法寺さんで毎月第一日曜日に実施している道心道場が実施される。今年の道心道場のテーマは「日本仏教をめぐる旅」で、真言宗、天台宗、浄土真宗、臨済宗、などの日本仏教の宗派が勢揃い!という感じのラインナップ。

9月3日は曹洞宗の日で、その講師が吉村昇洋さんだった。私は滞在している流れで、道心道場を手伝うことになった。椅子を並べたり、外の掃き掃除をしたり、録画機材の記録の段取りを確認したりしながら、準備時間を過ごした。

今回の道心道場の動画は公開されていないけれど、今回の会のテーマ「曹洞宗・道元」と同じテーマの動画が Youtube に上がっていたので、そのリンクをこちらに共有しておこうと思う。

https://www.youtube.com/watch?v=HVgohjtGskI

さて。

枡野俊明さんも曹洞宗の方だったけれど、吉村さんも曹洞宗の方なので、よく掃除の話が出てくる。永平寺の話も、坐禅、掃除、料理、掃除、掃除、坐禅!という感じだった。曹洞宗の方々の話を俯瞰して眺めていくと、本当に掃除の話が多いなあ。

印象に残ったのは、坐禅体験の場面でのこと。吉村さんが坐禅のガイドをしてくださったのだけど、坐禅をしている時に頭にわいてくる雑念をどう扱うのか?という話を改めて噛み締めた。

瞑想界隈(?)ではよく言われることだけど、「雑念は放っておくこと」を勧められる。浮かんでくる思考に執着しないということがよく言われる。その時に執着しないってどういうことなのかというと、思考が出てきても出てこなくても、ただ、放っておくのだ。思考が出てきた時に、「あ、手放さなくちゃいけないのに…」とむやみに手放そうとする必要もない。

なぜ印象に残ったのかというと、最近の自分(私)の傾向として、思考を手放そうという癖が脳内に働いていたと気づいたからだ。もう一度、「ただ、思考が生じたら、そのまんま」を練習していこうと思った。このあたりのことは、一人でやっているとドツボにハマることが多いから、メンター的に関わってくれる人がいる方がいい。うん。

9月4日〜7日(戸塚・妙法寺)

これらの日は無し!

9月8日(ラーメン屋・東京展示めぐり)

マシマシの魔法

「ラーメン食べにいくよ!」という妙法寺のSさんの呼びかけで起きた。妙法寺では日々、ご飯を食べさせて頂いている。いつもご一緒するのはお昼ご飯で、食べさせて頂いた時に、一緒に料理を作ったり、片付けを手伝ったりする。特に「やらなくちゃ」という感覚もなく、関わりが気持ちよくなるようにやる、というくらいのものだ。巡礼生活をおこない始める時には、「手伝うか、手伝わないか…!!?」ということに囚われることも多かったけれど、今は、手伝える時には手伝うということをよくおこなうようになったと思う。あと、相手のためになるか、ということ以前に「清々しくなるからやる」という自分の心の掃除としてやるのがちょうどいい。

さて、ラーメンを食べに行った。初めての二郎系ラーメンだ。「マシ」「マシマシ」という言葉が並んでいて、呪文を聞いているかのような感覚に陥る。 「ニンニク、ヤサイマシマシ」「アブラマシマシ」 ラーメン世界への異世界転生みたいだ。「マシマシ」とは、増量をする時の魔法なのだ。レベルアップしていくに従い、「マシマシ」で増量することができる量も増えていく。

「ヤルキ、マシマシ」

「コーヒー、マシマシ」

「オカネ、マシマシ」

「シマシマ、マシマシ」

「マシマシ」の魔法を使えるようになったら、ずいぶんと強欲になってしまいそうだ。

こういうものと比べると、私の生活は「マシマシ」というよりも「ナシナシ」の方かもしれない。

固定の家が無くなる魔法を使い、日々食べることができない魔法を使う。お金を手放す選択をしていた時は、「オカネ、ナシナシ」と毎日唱えていた。 「ナシナシ」をつける時に大事なのは、「無くしてみよう」という心構えだ。無くすということが、悲壮感につながるのでは、ナシナシの魔法のネガティブな効用が爆発してしまっている。手放すことで生まれる清々しさを大事にすると、「ナシナシ」はいい感じになる。

しかし、「ナシナシ」の世界が全てだと思って、「マシマシ」の世界を否定するのは、こじらせる原因になる。「ナシナシ」と「マシマシ」の間で、健やかなバランスを取る方法を学んでいくと、いい感じになっていくと思った。

ちなみに、ラーメンはなかなか重かった。マシマシの効果を「ドン」と受けてしまった(笑)

もし次に食べる機会があったら「ラーメンミニ、ニンニク、野菜(標準)、チャーシュー2枚」で行こう。もうラーメン世界での「マシマシ」からは卒業するタイミングかもしれない。

(美味しく、有り難く、頂きました!今日も感謝。)

今日はラーメン屋さんに行った後、東戸塚の駅で降ろしてもらって、そのまま東京に行くことにした。気の向くまま。まず向かうのは、三軒茶屋だ。

20世紀の映像百科事典をひらく映像のフィールドワーク展 vol.2

ひもをうむ、あむ、くむ、むすぶ

三軒茶屋の生活工房という場所に着いた。そこで行われている「20世紀の映像百科事典をひらく映像のフィールドワーク展 vol.2 ひもをうむ、あむ、くむ、むすぶ」という展示を見に来た。

生活工房という名前は、そこまで惹かれないが、展示の内容自体は興味を引いた。ここ数年はパートナーの森紗都子さんの影響もあり、文化人類学の本を読むことが多く、フィールドワークの方法などにも意識が向いている。そういうこともあって、映像記録をふんだんに残してきている今回のプロジェクトは見ておこうと思った。あと、今回の展示はテーマが「ひもづくり」なので、自分がやっていること(頂いた布を分解し、糸にしてから、それを素材に作品制作をしていること)にも関連するので、なおさら気になって、展示を見に行った。

映像の記録は1960年代のものから、たくさんの残っているみたい。昔の資料を見ていると、多くの場面が「現地に生えている植物を採取して、ひもやひもを組み合わせて作る立体物をつくる」ものだった。

ひもをつくるということ、ひもを組み合わせて面をつくっていくこと。今は、繊維産業、衣服産業、ファッション業界。そういう産業、業界の人たちが主にそういう役割を担っているのだろうけど、昔はしっかりこういう行為が営みの中にあったんだよなあということを思った。それらの多くは「商品経済」というコンテクストにも紐づいている。「いつでも買えるから、自分で作れなくてもいいか」と思う思考の習慣に流され続けてはいかんぞ、と思うこともある。

最近、布を解いて、糸にすることをやっていて、さらに、そこから作品作りしていこうと思っているのだけど、それは「手を使う」ということを生活の中に取り戻していく過程でもある。

私には、実用性のあるものを作ろうというモチベーションが今のところない。人はなぜ作るのか。その理由を明晰に語ることはできないけれど、作品をつくることでしかわからないと思うので、引き続き、つくることを継続していきたい。意味がわかるからやるんじゃなくて、やっているうちに意味は出てくるさ〜。

今回の展示は、展示の仕方の観点で垢抜けなさを感じて、微妙だったな〜という印象が残っているのだけど、吊るしてある物や映像資料の中身を見ていて、いくつか着想が浮かんだので、とりあえずOK。ありがとうございました。

展示は、10月22日までやっています。

ディヴィッド・ホックニー展 @東京都現代美術館

せっかく東京に来たから、他にもいくつか展示を見に行こうと思い、東京都現代美術館へ。この美術館に行くことにしたのは、Facebookでつながっている人が投稿していたから。ディヴィッド・ホックニーさんの個展なのだけど、この方は初めて知った。

いやー、ディヴィッド・ホックニー展は全く言語化できないけど、良かった!ぜひ行ってほしい。作品の色調の明るさと陽気な感じが伝わってきた。キャプションに書いてある文章を見ていると、すごくモノの見方、技法を次々に学んできた人なんやな、ということが伝わってきた。

特にその変化を感じたのが、絵巻物を思わせるような絵画表現を展開していたことで、消失点がない絵が70メートル続いているのは、圧巻でした。1960年代のアートシーンで脚光を浴び始めたホックニーさんが、2020年代になっても実験を続けて作品を作り続けている生き様がカッコいい。

好きだな〜と思った作品をいくつか列挙。

興味ある人は、東京現代美術館へどうぞ。

「わたしのからだは心になる?」展 @SusHi Tech Tokyo

その後、移動して、有楽町へ。行くかどうか迷ったのだけど、メディアアートの展示をしている「SusHi Tech Tokyo(Sustainable High City Tech Tokyo)」へ。東京都がオープンした施設だと知らないままに行きました。

花形慎さんの Uber Existence という作品。

花形さんは8年ほど前にお会いしたことがあったのだけど、実際に作っている作品・実践を目の当たりにしたのは初めてでした。

他の人に依頼され、指示されて身体を動かす。面白いなぁ。

もし自分が身体を貸すとしたら、どういう心地になるだろう。めちゃくちゃざわざわする気がするね〜。自分がしたくないことを指示された時に、心の葛藤とか凄そう。心を無にすれば、指示にもどんどん従えるんだろうか。

お次は、神楽岡久美さんの作品。

神楽岡さんの「1000年先の未来の美はどう在りうるのか?」という視点に唸らされた。当たり前のことだけど、人の身体の美しさは時代によって異なるし、文化圏によって、異なる。たとえば、日本だと平安時代に好まれる傾向の顔は、今の現代で好まれる傾向の顔とは随分違う。自分たちが「美しい」としていることが普遍的(時代を越えて変わらないもの)だというわけではないということを改めて印象づけられました。同じように、「作品の美しさ」というのも普遍的なものではないとしたら、そもそも作品って何を標榜しているのだろう。

ここに出展されている方々やキュレーションの方とは、大学卒業後に仕事を通して出会っていたのだけど、自分の至らなさやその他もろもろのことがあって、このフィールドで働くということが難しくなり、避けていました。

でも、改めて触れてみると面白いなぁと思うし、作品づくりしている方々と出会い直すこともあるかもしれない。皆さん、活躍されているのだなぁ。過去うまくいかなかった時の感情的葛藤を改めて受け止め直して、縦横無尽に活動したいと思う次第です。

とはいえ、自分は他の人にはなれないし、自分の身体の感覚が他の人たちと一緒になるということはないから、とりあえず自らが求めるところをつくっていこうという月並みな結論に至るしかない。やるぞ〜!

会場で数年前に会ったことがある人と遭遇

人と出会い直すこともあるかもしれないと書いたところで、さっそくですが、知っている人に出会いました(笑)お寺出身で、アイデア発想などの技法に詳しい方で、3回くらい会ったことがある方でした。その方が少し年下の友達を連れてきていました。せっかくなので、展示を見終わった後の流れでお茶することに。

その知り合いの友達は福岡に住む大学生さんだったのですが、「おーこりゃー」という話もありましたね。ずばりその話題は「男尊女卑文化」について。九州の宮崎に生まれ、福岡で住んでいる彼女が感じる九州の男尊女卑文化。これに関しては、私も問題だと思っているので、彼女の考えていることに共感しました。

彼女は小さい頃から家庭の人間関係のあり方(父親、母親の関わり方)に違和感を抱いてきたそうです。男尊女卑を感じさせるものだったのだそうです。「それっておかしくない?」と素朴に思ってきたそうです。

私も、「それっておかしくない?」と思っています。ただ、自分もその文化の中で育って、その”癖”をやめていくのにずいぶん時間がかかっていると思います。中学生、高校生くらいの時から「男尊女卑ありえない」と思ってきたのですが、身体の癖が「男尊女卑」を再生産するようなふるまいになってしまってきてしまったのではないかと思っています。安易に自分はそこから自由になってまーす!という過信をしてはならないと、自らを省み続ける日々です。

「男尊女卑」的なあり方の人を見た時に嫌な気分になって、メンタルダウンを起こしてしまうのではなく、平静を保ちながら、状況が良くなるように努める。そのあり方を深めていきたいと思います。

やっぱり、九州って、こういう感覚の人がまだまだ多いんだろうか。

9/9 (戸塚・妙法寺)

10日に妙法寺を離れることにしました。出発1日前の本日は掃除デーです。作務マシマシ、埃ナシナシでいきます。ちなみに作務はお寺を調える作業のことです。

ゆったり目に起きて、お昼ご飯。その後、掃除開始です。掃除機をかけて、雑巾掛け。今回は丹念に行うことを意識しました。

まず滞在させてもらっている離れを掃除。床がツヤツヤしているのを見ると嬉しくなります。その後、キッチンとお寺の共用部分を掃除していきます。

今の生活を続けるにあたって、何よりも掃除が大事だと感じています。今泊まっている離れは、いつもはお寺の中の住居(庫裡)のスペースの一部です。つまり私有の場です。それにもかかわらず、スペースを分かち合ってもらっています。この2年間で、共有の場をよく掃除するようになりました。

「共有の場」は「みんなの場所」とも言い換えることができるのですが、「みんなの所有の場」になることもあれば、「みんなが所有から楽になっていく場」になることもあります。私が居心地の良さを感じるのは、後者の場の空気感があるところです。どうしたら楽が生まれるか、興味深いです。

今日の休憩は風を感じたいと思って、境内の机で過ごしました。少々蒸し暑いけど、今日は今日の良さがあるし、風が心地よく感じました。

つくる先のイメージ、作家的アイデンティティ

夜は急遽、妙法寺のSさんと飲みに行くことになり、たくさんお話しました。いろんな話をしましたが、「楽しいことを想像していると、どんどん現実が楽しくなっていくよね」というシンプルなことを話していたように思います。

イメージの力って、本当に大事だと実感する日々です。

いま、どういうイメージを育てて行こうか?と思うと、やっぱり「作品制作と多人種の方々に作品を見てもらう機会をつくっている」イメージが生じます。そちらに向けて身体を動かしていくことを今後、意識的に努めていこうと思います。

京都と関東での滞在を通して、いくつか試作したい作品のビジュアルイメージが生じてきているので、九州に行ってからは作品制作の時間を増やそうと思います。これにて、巡礼者的アイデンティティは終了。作家的アイデンティティを構築しながら、つくる生活にシフトしていく次第です。

9/10(中之条ビエンナーレ)

中之条ビエンナーレ(群馬)へ

※中之条ビエンナーレについて沢山ネタバレしています。ご注意を!!

*

*

*(ネタバレを含みます。)

*

*

9日の夜遅く、とある instagram の投稿を見ました。

中之条ビエンナーレに参加・出展するアーティストさんの投稿でした。「お、見に行こうかな!」という気持ちに。めちゃくちゃ大型作品作ってらっしゃるんやな〜。ただ、ここ1週間の動きがなかなかタイトになりそうなので、行くかどうか迷いつつ、いったん就寝。

中之条ビエンナーレのHPはこちらです。

https://nakanojo-biennale.com/

朝は妙法寺でご飯を頂いて、皆さんに挨拶を済ませて、9時に出発しました。中之条に結局、行くことにしました。戸塚駅から群馬の高崎行きの電車に乗って、移動している間にどういう作家さんが参加しているのかをチェック。100組以上参加作家さんがいるので、全部回ることは到底できそうにありませんが、足を動かしていくことにしました。

つくる時期ではありますが、たくさんの作家さんの作品に触れることも大事だと思っているので、行きます。お金が減ることに対して、少しばかり不安が生じたけど、今は作品を見たり、体験したりすることに投じて行った方がいいかな、という判断。

余談だけど、中之条は温泉地でもあるみたいです。これはうれしい。特に四万(しま)温泉には湯治のお宿もあるみたいです。もう温泉がないとやっていけない身体になっている気がする。

https://nakanojo-kanko.jp/shima/

中之条ビエンナーレが本気を出してきた!

何かというと、会場間の距離が…めちゃくちゃ遠い…!!!

歩きとバス、電車で参戦している私にとっては中之条ビエンナーレは結構、回るのきついです。今日歩いて見て回れる範囲(中之条駅近辺)を回ったんですが、特にピンとくるアーティストさんの作品には出会うことができず、「ここまできたのに〜」という気分になりました。いったんの方針は、中之条町に泊まって、明日の半日、もうしばし会場を回ってみて、それから関東方面に行くというスケジュールにしようと思います。車の免許取るの、超前向きに検討します、はい。

現地の人に教えてもらったのですが、中之条ビエンナーレの会場の中心は、「伊参地区」という場所らしいです。知りませんでした。だって、この地にやってくることに決めたの、昨日だしな。仕方ない。この伊参地区ですが、バス等が全然通ってないみたいで、交通の便が最高に悪いです。明日、どうにかして行ってみるかな…。

ここから、見た作品のメモをほんの少し残しておきます。

意味が分からなくて目が点になったよ。この作品のキャプションはこれ。

私たちは肉です。私たちは肉です!?

ホライズン英会話みたいなテンションで言ってんじゃないぞ!!May I have your attention, please? W E ARE MEAT. Repeat after me. WE ARE MEAT! みたいなテンション!

作品自体、ピンとこず、面白さもそれほど感じなかったけれど、しっかりアートの役割を自分に対してやってくれてるなあと思いました。だって、わけがわからないんですもの。ええ。でも、それがいいよね。わけがわかる範疇に収まってくれない人たちがいるってこと、大事よね。そういう意味では、アートは枠組みから外れがちなものも飛び出てくるから、好きです。いや、でもこの作品はなー。んー。

作品群の中でも、これは面白かった。

うん、こっちの方はわかりやすい。綺麗な作品を望む人には受けがいいかもしれない。プラスチックが美しい世界の素材になるという未来もいいなあ。というか、海に流れるプラスチックの量って、これほど多いのか。思った以上だったわ。。まず自分の周辺から、プラスチックが少なめの生活がしたいものだな…少しずつ、少しずつ!

脱線します。作品じゃないんだけど、所々、昔からの建物がとんでもなく素敵だと思いました、中之条町。

廊下が美しかった。。ここにビエンナーレの作品も一点あったんですが、微妙な感じでした。廊下の方が惚れ惚れしたよ、あたしゃ。。(ちびまる子風に)

あと、抜群に存在感がある、湯治宿の積善観。ジブリの『千と千尋の神隠し』の場所のモデルになった場所の一つとも呼ばれています。

このあたりの建築は、見た瞬間にドンとくるね、、、。以前は、よく意味でアート作品を捉えようとしていたけど、どんどん作品の存在感に着目するようになってきました。これはアートなのか知らんけど、建物の存在感が半端ないや…。

そうそう、こちらの彫刻家の方の作品も、興味深かった。存在を感じる作品だったなー。この人の別の作品群もまたチェックしてみたい。

町並みも面白い、四万温泉。

めっちゃ古そう。時代を感じるね。オロナミンC飲んで、キマッてしまってる男性。

アートの効果なのか、町に対してツッコミどころを見出してしまうようになっております。はい。意味はわからないけど、楽しいや。良し!

今のところの中之条ビエンナーレの印象

結構、アーティストの人たちが中之条に移り住んでいるんだなーということがわかってきた。あと、印象として、アーティストの人たちが自ら発表の場をつくっていくという感じが強そうな印象。偉いアートディレクターがやってきて、芸術祭をやります!みたいなものと比べるとね。

温泉もあるし、別府を思い出す。別府の方が少し、公共の感覚が強いかな?BEPPU PROJECT という文化のプロジェクトがあったからこそ、別府はアーティストをたくさん包含している感じがする。

それに比べると、中之条の方は、もう少しアーティストの草の根感が強いんだろうか。まだ、全体を見ているわけじゃないから、わからないけれど、興味深い地域だと思う。中之条ビエンナーレが始まったのが2007年とのことで、そこから9回目。2年に1回、9回も行っていると、町にも定着してくるのだろうな〜。個人的には、温泉もあるというところはとっても素敵!

ただ、今のところ、ここで滞在制作したいなぁという気持ちはそれほど起こってこないから不思議。たぶん、ビエンナーレをほんのちょろっと見ただけで、作家さんやキーパーソンみたいな人たちに出会ってないからだと思う。そういう人たちにもつながっていくと、もっと奥行きが出て体験できるから面白いだろうけど、今回は時間も無いし、難しいかな、という印象。

虚しさと悲しさ。知り合いの方からの電話。

以前から親交のある方から、突然電話がやってきました。虚しさと悲しさが押し寄せてきて、どうしようもない状況とのこと。涙が止まらない様子でした。話しているうちに、とりあえず大丈夫になってきたみたいで、一安心。本人にも伝えたのですが、この人から連絡がやってきた時、相手の落ち方と自分自身が持っている癖が呼応して、苦しくなることが多かったのですが、今回、パンパカパーン!という感じで、あんまり「もらう」ことなく話すことができました。

話の途中で、「三浦さんの話を聞きたい」とのことだったので、作品制作のことを話しましたね。不安もある。安心もある。ひっくるめて、大丈夫という感覚も生じる。作品のイメージや未来の作品を展開するイメージをすると楽しくなってきちゃうので、そのイメージを感覚と共に話してみたら、相手も元気が出てきたようで、なんだかよかったです。自分の話ばっかりをしても、相談事の時にはいけないと思っていたけれど、相手が聞きたいと思っている時は率直にこんなことが、楽しみで、楽しくて、という話をしてもいいんじだなと思いました。大事なのは、温泉のような身体!みんな浄化されていくのだー。

温泉でホゲー

今日は中之条の四万温泉に泊まることにしました。19時ぐらいから、3度ほど温泉に入りました。ホゲー。気持ちよくなって、ホゲー。気持ちよくなって、ホゲー。これを繰り返しています。何よりも、いい感じのイメージを脳内に浮かべて作っていく時に、身体が気持ちいいことって大事だな〜と思っています。私は温泉との相性がいいようで、ホゲーとなりながら、ぼんやりしていると作品のインスピレーションがやってきたり、いい思考が巡ったりします。

温泉、ありがとう。ありがとう!

note を有料で公開してみることを Facebook公開

さて、このnoteの文章自体なのですが、SNSでの共有はまだしていませんでした。今日、9月10日の夜に投稿してみました。自分の発信のスタンスを整理することができてよかったです。

これまでのところ、別に多くの人が読まないだろうに、めちゃくちゃ言葉が出てくるから、結構面白くなってます。お金を払えば自分が知らない人もnoteを購入することができるけど、3000円も払ってわざわざ見たいって人はとっても珍しいと思うので、基本は、応援して下さる人たちに見守ってもらうnoteの日記なんだろうと思っています。

さっそく8月31日に関わっていた昌子さんが、「反射的にnoteを購入したよ」とコメントをつけてくださって、もうありがたくて仕方がない心境でございます。ひとまず書いていて楽しいから、引き続きやってくぞ😌 Facebookの反応めちゃくちゃ悪いが、気にせずGo!

(追記:この時点では、noteは有料記事だけで、無料で公開するということは考えていませんでした。投げ銭して下さる方がいたら、この日記の有料版を購入いただけると嬉しいです。)

9/11(中之条ビエンナーレ2日目)

中之条ビエンナーレ2日目の前に、軽くリサーチ作業

朝、5時台に起きて、温泉。最近、早朝に焦燥感を抱くような夢を見ることが多い。と、同時に、開放感のある夢を見ることもある。精神的に不安定な時期に入ってるのかもしれない。こういう時期にお寺にお世話になることができたのは、とってもよかった。さて、温泉のあとは、中之条ビエンナーレのリサーチ作業。

というか、どうして調べるんだっけ?

・作品のアイデアを練るために、作品をたくさん見ようと思って、ビビッときて中之条ビエンナーレに来たわけだけど、純粋に作品を見ることや中之条にいる時間そのものを楽しみたい。

・あと、数年後の自分が、美術祭、芸術祭に出展することも想定しながら、今の時間を過ごしたい

多数のアーティストさんの情報を調べながら、発信の仕方についても考え直そう、という気分になってきました。

・これまで、ホームページ等は作らずにやってきたのだけど、もうそろそろ個人のページを持ちたいな。少なくとも英語と日本語で書いたもの。海外に行くことも想定に入れると、最初から英語でも発信しよう。ホームページのことはアイデアをつめていこうと思うから、しっかりと、どこかの時点で時間を取る。ビビッと来た時にやろう。今は手放し。

・普段やっている布を解くということはハイコンテクストになりがちだし、ただ単にインスタレーション的になるというよりも、流れの生まれるパフォーマンス性の強いものになるので、写真、動画でアーカイブするということを覚えた方が良さそう。言葉で勝負していくというスタイルから脱皮する必要がある。

事前のリサーチで印象に残った人をいくつかピックアップ。過去の作品を含みます。

Nakayama Akiko さん(21年出展)

https://akikonakayama.wixsite.com/website

浅野 暢晴 さん(23年、21年出展)

https://nakanojo-biennale.com/2021/#1737

喜 春佳(Yoshi Haruka)さん(23年、21年、出展)

https://h27yoshi.wixsite.com/harukayoshi/instaration

その他、なんとなくの雑感もメモ👇

・中之条ビエンナーレの時期が、中之条のいわゆる繁忙期なのかもしれない。外の人間としてこの地にふらっとやってきたけど、内の人たちはどういうふうにビエンナーレを捉え、やってきているんだろう。関係者の人たちと、現地のそのへんに住む人たちと、どういう距離感なんだろう。

・アートプロジェクトや芸術祭は1990年代から増えたらしい。有名なものは「直島アートプロジェクト」「大地の芸術祭・越後妻有アートトリエンナーレ」今はむしろ、大小、そういうものが増えすぎた印象がある。最近のアート業界の動向はどんな感じなんだろう。そもそもアート業界ってなんぞや、という感じではあるけれど。

今日は本来、車で移動するような工程ですが、電動自転車移動で頑張ります。往復20キロ、山道です。痩せそう〜、あはは😉

2日目作品巡り、いざ!

2日目の作品巡りですが、往復25キロの自転車移動がとっても大変でしたが、1日目よりもずっと好きな作品とたくさん出会えたので、「行ってよかった!!」となりました。伊参地区がよかったです。

喜 春佳(Yoshi Haruka)さん

とってもよかった!中之条の方々からもらった古布を使って、大きなテキスタイルの作品を作ってらっしゃった。

作品はこんな感じでした。

畳ん畳んで衣類があるのが、良さを引き立ててる。

次。山口信哉さん。「内なる家」

別の方の大きな作品。もうまじで普段考えない何かにぶつかってしまった感じがした。

体育館を使った特大インスタレーションでした。

視覚に頼りすぎている私

ハッとした作品がこちら👇

粘土の彫刻です。

ボランティアスタッフの方に「作品触って味わってください!」と言われました。一瞬「え?」となりました。次の瞬間に「まぁ、そういう作品か。」と思いを改めました。

さらにボランティアスタッフさんが「この作品を作っているのは、盲目の作家さんです。」と言いました。その次の瞬間にもう一度「え?」となりました。「そういうことか…!!!」という理解が次の瞬間にやってきました。

そっか。つくる時に、見えないのか。見えないけれど、手の感覚、触覚で作り上げている。目をつぶって作品群を触ってみると、見ているものと違う触覚の景色が広がっていきます。あー、なんて自分は視覚的な世界に生きているんだろうと思いました。

この方と一緒に盲目の小学校〜高校の子たちが作った作品群もとってもよかった。別会場にはアーティストの方が作っているにも関わらず”作品に力が宿っている感じがしないもの”もたくさんありましたが、むしろ名前もわからない中学生の方が作った「未来人」という像の方が存在感が凄かった。これは作れないわ…。

これが優れているとか、劣っているとか、上手い・下手とか、そういうもの以前に、力が宿ってしまっている何か。最近はそこに興味が強く向いている気がします。

ビデオのインタビューが沁みた。

盲目の子たちが、「人から評価されたり、見られたり、評価されたりするってことを気にしないで表現している姿が・・・・」ということを話しておられました。そうか、見られるという感覚がないからこその、自由。その域には自分は全く到達していないな〜。

ここ最近、「綺麗なものを作った方がいいのだろうか?」とか、「インパクトのあるものを作った方がいいのだろうか?」とか、そういうことが頭に浮かんでは消えていっていたんですが、ほんと視覚優先の結果生じている考え・煩悩ばっかりだったんだな、と気付きました。自分は視覚での印象づくりにトライしていくだけではなく、自分が実直に感じている感覚を立ち上げていかないといけないと思いました。

評価を気にしない、どう見られるか気にしないということにおさまる話ではありません。それは大前提なのですが、もっと優先して鋭敏に感じていく感覚が自分にもあるだろうと思ったのですね。

布施の流れの中で起こる感覚はなんとも言葉に表しづらい。それこそ、立体的に、作品として立ち上げていくものだと思いました。

「感覚の立ち上げ」という語彙はこの作品のキャプションの書き方から学びました。

そんなに作品自体はビビッと来ず。キャプションの語彙にはビビッときました。『これまで感じた「そう、この感じ」の記憶を辿りながら、その立ち上げを試みたい』というフレーズ、なんかいいな。そうそう、感覚の立ち上げなんだよな。語彙の学びをありがとうございます。

いい作品を作ろうとするのでもなく、美しいものを作ろうとするのでもなく、ただただ、感覚を立体的に立ち上げていく。これだな〜。

関東滞在まとめ

中之条ビエンナーレで見たものを投稿していくといつまで経っても次に進むことができないので、いったんこれくらいで終わります。今回の情報収集と作品巡りを通して、アーティストとして生きていく時の最低条件を確認できたと思います。具体的には作品のアーカイブの必要性、ホームページの必要性、さらには作品をつくること。見栄えだけにこだわらず、何よりも自分の感覚に忠実に、それを空間に立ち上げていくこと。

次の段階はアイデアを試し、形にしていくことかな。

今回、京都と神奈川、群馬の滞在は結果としてインスピレーションを求めるツアーのようになっていたと思います。思い返せば、美術館に行ったり、芸術祭に行ったり、神奈川あたりから作品づくりについて考えていくことにシフトしてきた印象です。

関西入りの前は、つくるもののアイデアがもっとおぼろげだったのでした。今は試したいことがいくつもあるから、まずそこから始めよう。袈裟のリサーチをして、様々な作品を見るということができて、よかったです。

京都の方々、神奈川の方々に支えてもらっての滞在でした。車で送ってもらったり、お金をいただく機会が生まれたり、ほんと恵まれております。本当にありがとうございました。

今、自分が目を向け、動くことに対して、何かを投じてもらうことは、「許し」でもあります。別に他の人が許したから作家活動するわけではないんですが、生きる糧も得ながら作家活動するという点では、機会を投じて下さる人たちが0になると、目の前のことをやめていくしかありません。そういう意味で、「許し」を頂いていると解釈しています。ありがとうございます、ほんとに。まぁちょっとやそっと、追い詰められても、作家活動はやめませんがね!しぶとくいくぞ。

京都へ移動。京都の後の移動方針

京都の知り合いの方に連絡して、京都に9/12の夜に泊まることになりました。快諾してもらって何より。9/12の朝遅めくらいに京都に到着です。つい2週間くらい前なのに、ずいぶんと懐かしく感じます…👀

京都の後は、熊本に行きます。9月15日と9月22日、熊本市でイベントに登壇予定です。話も、巡礼者の話から、アーティストの話に移行させるタイミングかな。話の内容も考えないと。

9/12(袈裟のリサーチ、不動温泉、京都泊)

袈裟の図録の印刷、再び

夜中、夜行バスに乗って、京都に着きました。着いた後、京都工芸繊維大学に行って、袈裟の図録をコピーする作業を行いました。必要な分を印刷し切ったので、京都での予定はもうありません。よかった〜。

袈裟の本を読み込むのは、九州に着いてからにしようと思います。本の内容を作ろうと思っている作品の縫い方や構成の仕方の参考にしようと思います。

不動温泉へ

移動の疲れもたまってきているので、今日の京都1泊ではゆっくりしようと思い、不動温泉にいくことにしました。この温泉、素晴らしいんですよ!

めちゃくちゃ素敵な場所。ここぞ、という人に教えています。ラジウムがふんだんに含まれた泉質がたまりません。少しお湯に入っているだけで、めちゃくちゃ元気になります。浴槽は小さいので、そこはご愛敬。不動温泉へのアクセスは、三条京阪駅からバスで1本です。バスの本数が少ないので、気をつけてね。

不動温泉で、8月31日に会ったM君と合流した。「不動温泉行くよ」と事前に連絡していたのだけど、タイミングがあったみたいで、やってきてくれた。先にお湯に入っていた彼だったけれど、お湯の効用はバッチリだったみたいで、すごくホクホクとした表情をしていた。いいところのお湯は、あれこれ言わずに体感するとわかる。体感、大事。ちなみに、M君は7年前に人に連れられて不動温泉に来たことがあるとのこと。また、時々通うことにしたみたい。

自分もお湯に入った。ラジウムが充満した風呂場と浴槽の中にいるだけで、めちゃくちゃ気持ちいい。「ふげー、ほげー」と力が抜ける。意識的にも力を抜くために、浴槽にプカリと浮いた状態になって、顔、肩、背中など、一つずつ力を抜いて行った。力を抜いた状態でさまざまな場所でふるまえるようにしていく。温泉に入ると、力が抜けた状態にチューニングされるので、その感覚を覚えておいて、普段に生かしていく。温泉があると、私の生活は圧倒的に潤う。今日も生きててよかった。

さて、温泉から出て、休憩室で過ごしていたら、今日泊まる予定の家の友達もやってきた。(8月31日に泊めてくれた方)最初に不動温泉を教えてくれたのは、このTさんだ。MさんとTさんをほんのゆるやかに紹介したが、みんな調って「ほげー」となってしまっているので、特に深く話すでもなく、ただこの世界に存在していることを楽しんだ。つながっても、つながらなくても、良い。あー気持ちよかった。

スープと眠り

不動温泉から、移動し、Tさんの家に着いた。近くのスーパーに行って、スープの材料を買ってきた。直感的にスープにした。そういえば、レストランの語源って、「回復する / 回復させる」というフランス語からきているのだけど、提供していたものがスープだったらしいよ。そんなこともあって、私にとってはスープは回復するもの、再生するものの象徴になっている感じがある。買い物を済ませ、鶏肉とキャベツのスープを作って食べた。身体があったまって、すぐに寝る体勢になった。眠気が来るのが早い。20時過ぎくらいに就寝して、次の日の朝までゆっくりと眠り続けました。疲れは無くなって、いい感じ。

9/13(京都から熊本の水俣に移動)

さて、朝起きて、新幹線に乗りました。日本旅行が提供している安いこだまのプランを使っての移動です。移動中は居眠りをしつつ、今後のことを考えていました。以下は簡単な今後の方針。

◯ 海外へ行く

海外へ行くのは、確定。確定だけど、未来の可能性は無限大で、どこに行くか、いつ行くかは未定です。もう行ったような気分になっています。未定と言いつつ、最初の国は「台湾」にしようかな?と思っています。

今年の4月に由布院でイベントを行った際、現地の文化系の経営者の方々と出会いました。それで、4月末にとある場所で行われたBBQに参加させてもらったんですが、そこに台湾から来た方が参加していました。

その台湾の方は、何か、結構大きめの文化関係の団体の会長をしているみたいです。その方自身もピーナッツ農園を経営しているとのこと。相手が経営者だから気構えることもなく、いい感じの時には自分のあり方をしっかり出して関わることができるようになってきましたが、この方と話す時にも「空揚げをお布施しています」「お布施で生きています」ということを話しました。

相手の反応を見ていると、結構驚いたみたいで、相手にとって面白い記憶として残っているのではないかなあと思います。その方に、台湾にくる時には、ピーナッツ工場に滞在していいよ、と行ってもらいました。あと、おじいちゃんの家にも泊まっていいよ、という言葉をいただきました。あの時は空揚げを全開でやっていたので、今やっていることでこの方と出会い直したいと思っているところです。

この方にそろそろ連絡を取ってみようと思っています。台湾入りの角度としては、いい感じです。台湾では、布集めをメインにしながら、作品づくりをすることもありだな〜と思っています。

あ、大前提のことだけど、パスポートを更新しなくちゃ。

◯ お金周りの模索

文化・芸術系の補助金に申請してみたい。これは時々検索して、ビビッとくるものであれば、出してみようと思います。

◯ 自由布をつくる

さて、お次に取り掛かりたいのは、用途自由の生活の布をつくること。大きな一枚布をつくりたいと思っています。纏ったり、敷いたり、風呂敷的な入れ物として使ったり、多様な用途を想定しています。

今使っている作務衣なのですが、作務衣の上の方のデザインが柔道着のような感じで、他の人が持つ印象がそっちにもっていかれがちなので、纏うものを変えたいと思っています。そこで作りたいと思っているのが、大きな一枚布です。これは作品でもありますが、基本は使うものです。いつか、展示をする時にも一緒に展示できたらと思います。

普通とは違うという印象につながりつつ、それほど目立たない布を目指したい。

◯ 作品をつくる

生活布とは別に、作品づくりも。こちらの方には、まだ名前がありません。言葉や意味が先行せず、そのまま、身体に生じてきているインスピレーションを形におこしていくことになります。今回の関西・関東の滞在を経て、「作ろう!」とスイッチが入りました。やるぞー。

◯ イベント登壇の準備

9月15日、22日にイベントに登壇します。9月13日の半日、14日の全日、15日の前半はイベント登壇のための準備です。いい時間を過ごせたと思ってもらえるように、やります!よろしくお願いします!

一番優先度が高いのは、

・イベント登壇の準備

で、

優先度を高めてやっていきたいのが

・自由布を作ること

・作品をつくること

です。

まず、9月15日、22日のイベントのために、これから時間を使います。では!

9/14, 9/15(イベント前の準備)

発表スタイルの模索

9月15日のイベント登壇が終わって、「ふー」と振り返りモードになりました。今回の準備は紆余曲折ありましたね〜。

まず、私の発表のタイトルは「僕の細道〜出家的に生きる日常生活〜」でした。僕の細道〜。

準備している時の心の分岐点はいくつかありました。

① スライドを使って、プレゼンする

② スライドを使わず、お話を展開する

③ 物語を作り、準備して、それを朗読する

④ 物語を即興でその場で作る

途中まで物語を書いていたのですが、納得がいくものが書けず、タイムアップ。1日半ほど準備していた文章の素材を9月15日のイベント当日に放り出しました。つまり、使わないことにしました。物語のテーマは「家 / 出家 / 道」です。これを書き切って、本にするまではもうちょっと時間がかかりそうかな。それを書き終えたら、「巡礼生活」がひと段落つくと思っています。

イベントが始まるまでは、④の方針で行こうと思っていたのですが、なんとなくやってきている人たちを見て、場の雰囲気を感じている中で、①の方が良さそうだと判断し、結果的に①スタイルで登壇してきました。

そもそも、私はこれまで何かに登壇させていただく時に①か②の選択肢を取ることが多かったのですが、今、一つの変化のタイミングだと思っています。7月7日に創作出家を宣言し、創作的スタンスで生きていくということを意識し始めてから、プレゼン資料をつくるということが、どことなく、しっくりこなくなっています。場と状況次第でスタイルは変えていけばいいのですが、より新しい発表のスタイル自体を模索していきたい時期、という感じです。

出家の考えの整理

話した内容およびスライドを共有します。

仏教文化圏では、一般の家の人たちを「在家」、お寺(を営む家族の元)に生まれた人たちを「出家」と呼ぶ人たちがいます。それが慣例化しています。しかし、私の方からすると、どっちも「家」じゃないか、と思うんです。

おそらく、「出家」というと、一般の世界から仏教の世界に入ることを意味するのだろうと思う人が多いのではないかな。しかし、お寺生まれの私にとって、お寺は一つの家、という感覚があります。私は自分なりの出家を通して、「家」への執着から離れようと思いました。

私が試みているアプローチは、やったからといって僧侶になる資格が発行されるものではありません。しかし、自分にとってはとても意味があることで、やっている中でどんどん精神の深みが増していく感じがあります。自分なりの出家道を歩く。それでいいや、という感じになってきました。

スライドを作りながら、やってきたことを振り返りました。

これが全てではないんですが、ここにアップするのは、いったん終了します。スライドは3月にとある勉強会で発表させて頂いた時に作成したスライドでした。それらに、ここ数ヶ月のことを加えて、今回の発表に用いました。

ただ、今見つめ直していると、抜本的に作り替えたくなってきましたね。お布施のことをあれこれ語るというよりも、大事なのはそれで見えてきたことは何なのか?です。私の場合は、お布施の生活で見えてきたことを大きくまとめると、清々しさの感覚と守られている感覚でした。それらの感覚を立ち上げていくこと、それが作品制作を行うということにもつながっていきます。

9/15イベント本番

準備を経て(手放して)、イベント登壇してきました。参加者は13名ほど。わざわざ3000円の参加費を払ってやってきてくださっている方々に、いい流れをお伝えできていたらいいなぁ〜と思いながら、少し早めに会場入りしました。1番乗りして、カフェでスッキリ目の飲み物を注文。緊張もしつつ、何度も深呼吸して息を整えます。

お話したのは私ともう一人です。その方はアーティストとしても活動する大牟田の明行寺にいらっしゃる codama さんです。

明行寺の codama さんと、福山智昭(ちしょう)さんは、よくお会いする方々で、実は大牟田を通る時によく連絡して、泊めてもらったことが何回もあります。

codama さんは、もともとお寺のお生まれではないのですが、縁あって、37歳で浄土真宗本願寺派の流れで出家・得度され、お坊さんになりました。彼女のお話のタイトルは「一生宗教には頼まない」と誓った小学生が37歳で僧侶になるまで」でした。

興味深かったのは、codama さんの僧侶になる前と僧侶になった後の世界観の変化です。特に作品作りの観点では、作品を作るという時には「私が、やりたいことをする!」みたいな感じだったらしいのですが、「念仏みが滲み出るようになってしまった結果、作品が生まれてくる」ような感じになってきたらしいです。とっても興味深い変化だと思いました。

受け取ったものは多かったのですが、全く言葉にもならないし、言葉にする必要もないかな?と思ったので、学んだことを書くことはいったん手放します。情報としては頭に残っていないけど、身体に伝わってくるものが沢山あった有意義な時間でした。

自分のパートはというと、一応、形にはなったという感じです。とっても興味を持って聞いてくださった方もいれば、理由はわかりませんが、泣いていらっしゃった方もいたみたいです。(負の影響になっていないことを祈ります。笑)

一番初めに、最近「ほげ〜」にハマっていますということを話しました。温泉に入って「ほげ〜」。彼女とのLINEのやりとりにも「ほげ〜」がよく登場します。

ほげ〜と言いながら、力を抜く。それをひたすらやってまして。ほげほげ、ほげほげ言っています。それで、そのことを思い出して、話し始めた冒頭で、皆さんを巻き込んで「ほげ〜」と一息ついてみました。

やっぱり、まさに今大事だと思っていることをやっていくことが大事だと思いましたね〜。終わった後にアンケートを見せてもらうと、数人に「ほげ〜」がしっかり受け取られていました。「ほげ〜とする時間を大切にしたいと思いました」という反応がいくつも書いてありました。意図せず、ただ「ほげ〜」と言っていただけなので、びっくりしています。

ほげ〜の後は、出家の話をしました。準備の時のスライドのやつです。自分の問題意識の共有のパートかな。頭がまとまってないまま話したから、繰り返しの表現が多くなってしまった気がする。次への反省点だ。

今回のスライドの構成では、創作、表現する人という視点から話していこうとしたのですが、まだうまくその切り口から話せていない感じがするなぁ。まだ、「お寺に生まれたというアインデンティティ」や「巡礼者というアイデンティティ」に引っ張られて、言葉の表現が安定していない感じがします。

お寺に生まれたというアインデンティティ👇

お寺に生まれて、〜〜で、という話。継ぐ、継がないという話になりがち。

巡礼者というアイデンティティ👇

日々、歩くこと、住み家やモノを手放すこと、などの話になりがち。

仏教の実践として、巡礼しています!とか、手放しています!という切り口になると、「あぁ、なるほど」というふうになりやすいと思います。しかし、トライしているのは、巡礼の中で培った感覚を、作品として立ち上げていくことです。他の人が体験可能な形にしていくということを試行錯誤していくわけです。

巡礼的な体験をしてもらうことでいうと、たとえば、お布施をしてもらうということがそれに当てはまるかもしれません。三浦を泊めてみる、食べ物を施してみる、という体験ですね。

表現という切り口になると、こちらからできることが増えます。

インスタレーションを体験してもらう。

パフォーマンスを体験してもらう。

作品を見てもらう。

作品に参加してもらう。

など。

進化のタイミングだな。いろいろと。

次の一週間後の登壇では、物語を読んでみることを目標にして、振り返りはいったん終了。ありがとうございました!

終了後、大牟田に運んでもらう

イベント終了後、22時半くらいになっていたのですが、水俣への終電はありません。近くの駅まで、福山智昭(ちしょう)に送ってもらうことになりました。んーどこに泊まろうかな?と思いながら、大牟田もいいな!と思い、おそるおそる(笑)お二人に泊まれますか?と相談してみたら、即レスでいいよーというお返事をいただき、宿を確保しました。

大牟田までイベントの振り返りをしながら車で移動し、お寺に着きました。いつもいつもありがたいぞ…泣 お風呂に入らせて頂き、ふかふかの布団を用意頂き、今日も有り難い。いや、本当に有難いな、こりゃ。

ということで、9/15も終了し、9/16から9/21まで登壇のための準備(創作)が続きます。では!

9/16(大牟田→由布院)

掃除と日記の更新

9時に起きました。ぐっすり。

それから、ひとまず、お掃除しました。泊まった部屋を掃除するのは大事。

それだけじゃなく、お寺の共用部分も掃除しました。小さなスッキリ感がありました。心の塵掃除〜。

その後は更新することができていなかった日記を更新しました。(この文章のことですね)

言葉に言語化されることが全てだと全く思わないのですが、日記というフォーマットがあると、言葉がよく生まれてくるなぁ〜と感じている今日この頃です。写真だけで日記をつけることや音だけで日記をつけることなど、いろんな形での日記も試してみようと思いますが、今はよく言葉が出てくるから、そのまま放っておこうと思います。

codama さんと智昭(ちしょう)さんとお昼ご飯

ご飯は、お二人と一緒に食べました。料理を作ってくださり、(文字通り)食べさせて頂いて、ありがとうございます!お二人のところに来ると、いつもご飯を食べさせてもらっているな〜。今年、息をし続けることができているのも、お二人のお陰様です。

昨日のイベントのことや、猫ちゃんたちのこと、さらにはお寺の運営や寄付についての話など、いろんなことを取り留めもなく話していました。

お二人のいいなぁと思っているところは、「急いでいない感じ」なんですよね。ご飯を一緒に食べる時に、心が穏やかになって、ガツガツとご飯を食べなくてOKというモードになります。お二人の人となりの影響でしょうか。こういう落ち着いた感じで、毎度のご飯を食べることができたらいいなあといつも思います。

お二人のお寺の運営の話を聞くのも結構好きです。前住職が3年前くらいに亡くなられて、それから、智昭(ちしょう)と codama さん、そして智昭さんのお母さんが協力してお寺の運営をされています。

じわじわと周りの方々が応援体制になっていったり、ご門徒さんが「このお寺素敵なのよ」と友達を連れてきてくれるようになったりと、いろんな変化が起こっていっていることをお二人は実感されているようで、聞いているとなんだか前向きになります。静かな改革というのかな。改革という言葉というよりも、おだやかにいい形に変わっていくような、そんな感覚が伝わってきます。

イベントや催し物をやってみたり、時には音楽のライブをしてみたり、いろんなことにトライしてらっしゃるんですが、そのやり方に無理がない感じがしますね〜。また、何かの際にお手伝いにいこうと思います。

沢山頂いてばかりですが、自分の方からも日々の発見や作っているものを分かち合うことができるように成長していきたいなあという気持ちになりました。

ここ最近の成長しよう〜という気持ちは本当に自然な感じだなー。成長しようがしまいが受け入れてくれるだろうなという安定感のある方々がいることに何よりも感謝しかなく、その人たちがいるからこそ、「これをやってみようかな?」ということがやりやすくなってきているように思います。

まずやってみる小さな挑戦は、次の登壇で物語を朗読してみること。楽しむぞ〜!”感じ”をよりよく表現する方法の模索は続きます。

由布院へ行くことに

大牟田まで来たのだから、そのまま大分の由布院にいこうかと思いました。由布院の行きつけのお宿のオーナーのHさんにLINEで連絡して、「泊まりOK」の連絡が返ってきました。こちらのお宿はとっても好きな場所で、この場所と出会ったことで、人生の充実度がより上がりました。

次の星月学級が22日(金)にあるので、それまでの間、由布院に滞在します。

こういう「こうしようかな?」ということが湧いてきたら、連絡してみる。そのようなスタイルになってきて、それをストレスだと思わない(思いづらい)流れを受け取ってくださる方々に支えられている日々です。柔軟な対応、とってもありがたい。

温泉、ほげ〜、制作、温泉、ほげ〜、制作。たのしみです。

ということで今から移動。やや時間はかかりますが、移動中はできる作業をしていたらあっという間に着くはずだー。

9/17(由布院・お宿)

朝の調子

朝の調子はあまりよくありませんでした。イベントと移動の疲れがまだ溜まっているのかな〜。移動中に特に理由もなく不安な気持ちが生じてきて、それに影響を受けてしまった感があります。前日(16日)の夜に着いて、まず温泉に入って、寝て、朝。朝は10時すぎくらいからノロノロとスタートしました。できれば、朝早く起きて動く生活がしたい。

温泉で回復

でも、この調子をひきづらなくて済むのが温泉がある場所のいいところ。お宿には本当に素敵な露天風呂があるので、そこでほげ〜となりました。今回から試しているのは、「熱め湯に入った後に冷たいシャワーを浴びて寝っ転がる」です。サウナみたいな感じですね!温泉でもできるといいな〜と思ったので、低負荷のサウナのような感じでやってみました。

The 調った!とまではいかなかったけど、十分気持ちよく、いい感じでした。今回の滞在では積極的にそれを試してみようと思います。

物語を書く

調子が回復したので、露天風呂がある建物の2階で紅茶を頼んで、しばし物語をノートに書いていました。こちらは、次の星月学級さんで発表予定です。

物語を書く時に、「意味を見出そうとする思考が生じてきたら手放し」ということを繰り返しました。意識したのは、「展開するイメージをそのまま言葉にしていくこと」です。断片的に物語が生じてきました。シカが出てきたり、泉で溺れそうになったり、泉にプカプカ浮いてみたり、山のほこらを尋ねたり、あれやこれや場面が出てきました。こういうイメージが生じる時はありがたい。頭が何かに忙しくなってしまうと、とたんに出てこなくなるので、温泉に入ってリセットできた感じがしてよかったです。

まだまだ創作をする時に、不安に飲まれることが多々あります。でもそんな時こそ、安心した心の土壌から伸びたい方向に植物が育っていくように、作品の流れを見守っていきたいと思います。

お昼ご飯に出会う

お宿の敷地を歩いていたら、料理中のHさんと会いました。「ごはん、食べる?」と言われたので、「はい!」と返し、棚からぼた餅「豚汁とおにぎりセット」を頂いちゃいました。予定していなかったご飯に心がときめきました。今日も流れのご飯で生きているなぁ。

ちなみにお宿での生活は、食材は自分で調達し、ご飯は自分で作るということを基本としています。ここでは温泉蒸し器があるので、蒸し料理をつくることが多いかな。切って放り込むだけで自動的にできてしまうご飯たち。まさに温泉の力を借りた生活です。

用途自由の布の制作

夕方以降は布の時間。まずは用途自由の布を作ろうと布を裁断しました。袈裟の布の構成の比率を参考に一枚一枚の布のサイズを決めました。

ここで「そういえば、糸がないな…」となりました。布を重ねるための糸のことですね。

(時間が経ってから気付いたのですが、日々、頂いた布を糸に分解しているんですが、その糸を使えばいいじゃないかと思いました。新品の糸を使わなければならないという謎の思い込みがありました。笑 次の日の9/18に糸について気づいたので、縫う作業は18日の昼以降からですね。)

あと、袈裟の本の内容を参考に縫おうとしているのですが、縫い方がわからないということにも直面中です😌ひえー。

パフォーマンス作品(inspired by 袈裟)

上の布づくりとは別に、糸をどう繋げようか?と試行錯誤してます。分解した糸を繋げて、それを使って構成していきたい作品があるので、どう糸をつなげるのかについて考えています。

単純に、糸を捻じってやってみたけど、うーん、という感じ。接着剤系を使った方がいいのか、編む、結ぶ等の方法がいいのか。全体の作品イメージを想像しながら、いい方法を選び残していきたいな〜。今は実験しながら、パターンを増やす。

9/18(由布院)

お宿でスタート。今日も朝の寝起きはあんまり良くなく、10時過ぎに起きた。ぼんやり過ごしていた。

12時頃、オーナーのHさんに「ラリューシュ(Cafe La Rucheに行くけど来る?」と言われ、なんとなく「はい!」と答えて、車でラリューシュさんへ。その後、なんやかんやあり、カフェ・テテオさんへ。

Hさんは、とある打ち合わせに参加するとのこと。11月以降に由布院で行われるアート関連の企画があるのです。企画の内容はまだ公表されていないので、ここでは伏せます。三浦は打ち合わせをしている部屋に入らせて頂いて、ノートに考えていることをメモして遊んでました。

由布院では、文化ごとを仕掛けている人たちの人のつながりに入らせてもらっているので、特に企画会議にガッツリ入ることはないんですが、これから行われることの打ち合わせを聞くことができるのはなんとも面白いなあと思います。

具体的な内容は伏せるとして、「作品の販売」についての話になっていました。この話の内容と関係なく、作品の制作、販売について自分のことに引きつけて考えていたことを下記にメモします。

作品販売を手放す可能性の探求

アーティストが作品を売るってどういう原理で成り立っているのだろう。

作品を売ると、お金が入る。お金はアーティスト本人の生活の糧に、そして創作費になっていく。もしくは、その人の周りの人たち、たとえばご家族を支えるために巡っていく。

作品を売って生きている人たちであれば創作をしていくには、多少お金が必要だから、作品に価格をつけて、売っていくということは何らおかしなことではないと思う。

価格はどのように決まるのか。

①アーティスト本人が決めるというケース。

②ギャラリストが作品を保有し、アーティストとのやりとりを経て、価格が決まるケース。

ギャラリーが絡むこと以外にも、いろんな形態での販売があるのだろうなあ。

作品というふうに言われるけど、実質「商品」のようになるということよね。ここでいう「商品」は、お金で引き換えることができるという機能がつく、くらいのものかな。何度も書くけど、商品化することは何ら悪いことではないと思う。

アーティストが、お金の巡り方をも創造するとしたら、どうだろう。そちらの方に自分はより興味があるかな。

たとえば、すでによく世の中に観察することができるのは、作品に対する投げ銭という応答。より(時間・空間が可変する)パフォーマンス性の高いものと投げ銭との相性がいい。

それ以外にも、アーティストがそもそも、別の回路でお金をもらうのもあり得る。おそらく方法は無数にある。

自分のケースの場合は、作品をお金と引き換える、別のモノと引き換えることができるという前提に立たないということにチャレンジしようと思っている。そうなると、いわゆる作品販売を手放すということになるかな。

自分の価値感に合って、心地よい方法でお金が入ってくる方法を引き続き模索だ〜。

まずは、創作の流れの放出。こちらからの創作の流れが布的な流れになるかどうか、そこはやっていくしかあるまいね。

作品づくりとお金周りの経済。このあたりは引き続き、自分の方法を編み出すということを意識していこう。

ちなみに、打ち合わせには、カフェ・ラリューシュの経営をされている伊藤さんも参加されていた。

伊藤さんは、私の少なくとも経済合理的ではない創作スタンスに興味を持っているみたいで、今回の打ち合わせの後に雑談していた時に「三浦くんのやろうとしていることや、今後やっていくことにとっても興味がある」とおっしゃっていた。こういうふうに自分からの流れを受け取ってくださる方々がいるのは、とっても有難いなと思う。この人たちのために創作するわけではないけど、この人たちがいるから作ることができるのだとも思う。有り難さを感受しつつ、迎合せず。そのスタンスのあり方を引き続き模索したい。

ちょっとしたメモだけど、「パフォーマンス・イベント」という括りは今後も使いたい。単純にイベントで出展・出店しますというスタンスじゃないもんなー。結局一つ一つ、自分のやり方と言葉を見出していくしかないのだろうね。

9/19(由布院)

どうした身体よ

今日も寝起きがあんまりグッとこない。14時ごろまでダラダラと過ごしてしまった。そろそろ22日のイベントに向けて、物語の準備を進めないと〜という気分になった。実質、20日、21日で準備することになりそう。22日は移動日。

今日は朝からとっても不安感が募っていた。他の人の言動が気になって、そのたびに「おー気になってる気になってる」と観察を続けていたのだけど、今日は調子がなんともかんばしくない。

温泉に行こうと思ったら、今日は滞在場所の温泉が掃除の日だから入れなかった。これはまずいぞ、、、とアラートがなる。

そこで一つ思いついた。あー、ご飯食べたかったのか、と。18日の昼以降から19日の夜にかけて、カフェオレを飲んだだけで、他の食べ物を食べていなかったのよね。それでお腹が減ったらしい。それと並行するように、他者のことが気になるということも起こってしまっていた。食材の調達とご飯を食べに、坂を降って由布院の街に降りた。ファミリーレストランに入って、鶏肉料理を食べると、「ホッ」と安心感が広がった。そういうことか。しっかり食べ物を食べないと余裕がなくなってしまうのだなあ。

自分の身体っていうものは、なかなか興味深いなと思いました。

Cafe La Ruche で便箋を購入

ラリューシュにやってきた。ご飯を食べて、余裕が戻ってきた。よかった〜。ラリューシュでは便箋を購入しました。手紙を書こうと思います。

1つの便箋は、群馬の知り合いの方に送る予定です。

残り3枚はどこに送ろうかな〜。いろんな人と手紙のやりとりしたいなぁ。

だいぶ東京にいた時と比べると、身体の時間の感覚はゆっくりになってきて、生活の至るところに落ち着きが生まれるようになってきました。それに合わせるような形で、どんどんコミュニケーションツールの使い方も、遅い方に変化しています。急がず、じっくりと相手を想いながら手紙を書く。

ラリューシュさんはいつもインバウンドのお客さんが多くて繁盛しているのだけど、今日は平日ということもあり空いていた。よかった。

ラリューシュさんで時間を過ごしていたら、さらに落ち着いてきた。今日も生きることができていて、偉い、有難い。

用途自由の布の制作

19時くらいから用途自由に使う布を縫う時間の続き。

こちらの生活の布は、ひたすら拡張していく布として制作していってみようと思っています。

ピース1つの周辺を縫っている糸も、頂いた布を分解して生まれてきたものです。

これは膨大な時間が溶けていきそうな予感。だけど、今後のイメージが生まれてくるからワクワクするな✨

ということで、19日は終了。作ることにエネルギーを振り分けることができて、満足感が高い。

20日

今日も遅めに起きた。昨日よりも調子がいい。

昨日は、布(自由用途の布、これから自由布と呼ぶ)を縫うのが楽しかった。手を動かす中で「こうなっているなー」というビジョンや作品の展開イメージが出てきて、より目の前の作業が面白くなってきている。先のビジョンを先取りして、今感じる。その満足感ってすごいな〜。

さて、今日は温泉が復活したので、まず温泉に入った。その後、別府へ。移動はHさんの車。ありがとうございます!

2日くらい前に、Hさんに「別府に次に行く機会が生まれたら一緒に連れていってくれませんか?わざわざ行かなくて大丈夫で、Hさんの用事が生まれた時に無理のない形でお願いできたら嬉しいです」と伝えておいた。その別府行きの機会がまさに今日、現れた。

こんな感じでお頼みすることが多い。わざわざ動いてもらうという時には、もう少し気を遣うかな。

その後、別府で画材を購入することができてひと段落でした。

ここで、ラリューシュの伊藤さんから連絡が届き、「夜ご飯を食べましょう」というお誘いがきました。何やら、21日からラリューシュで個展をやる絵本作家さんもいらっしゃるようです。こういう場に混ぜてもらえるのが、大変ありがたいなぁと思いながら「いきまーす!」と返事しました。

夜のご飯

夜ご飯の様子は省略!

21日(由布院・お宿):物語を書く

今日はさっくりと。物語を書く日でした。22日の夜に15日同様、熊本市にてイベントでお話する機会を頂いているので、それの準備DAYです。

朝は、それほど早くない時間に起床。ここ最近の精神の荒れ具合はやや気にかかります。よりお布施の社会活動的なあり方から、表現活動への移行をしようとしているからなのかしら。

昼前くらいになって、ひとまず、21日から始まる浦正さんの絵本の個展を見に行こうと思い、自転車でお宿からラリューシュへ向かいました。お宿からは下り道です。

カフェの隅っこで物語を書く

物語を書く作業、最初は良かったんだけど、身体のざわざわ感が止まらなくて、ストップしました。書かなきゃ、書かなきゃと思うと、書く手が止まるのが面白いところ。15時ぐらいまで、書いたり、ぼんやり景色を眺めたりしていたんですが、んー微妙な進展です。何かを発表する前や表現物を作っている最中は、結構周りが気になる状態になることもあります。カフェで結構音を出すお客さんの音が今日はとっても気になってしまって、「うおおおおお」と気分の揺れは大きかったですね。

途中で諦めて、2階へ。浦さんの展示を見にいきました。

展示内容はめちゃくちゃよかった!前日に一緒にご飯を食べた時に、浦さんの人生の変遷を聞いていたので、そういう角度からも絵本の内容を楽しむことができました。何か新しいことに挑戦する時には、必ず通ることを絵本の世界観で優しく語っていて、なんだか励まされたし、勇気づけられました。具体的な内容は伏せておくので、ぜひ興味がある人は行ってみてください。心からお勧めです!

その後、夕方にお宿に戻りました。相変わらず、物語を書くのが難しい状況。まず温泉に入って、気持ちをほぐし、再度、書こうとしてみると、身体が机に向かってくれません。しばしゴロゴロして、うなってました。笑

その後、たまたまパートナーさんと電話することになり、電話。相手の話を聞いていた前半。後半に少しばかり今の気分の揺れについて聞いてもらいました。電話しながら、途中から物語を書くモードがオンになりかけてきたので、電話の後に集中創作モードに。2時間〜3時間くらい没頭して書いて、「ここまででいいか!」といういったんの区切りに到達しました。だいたい今で8割くらい。明日にブラッシュアップします。今日はもういいや、という気分になったので終了しました。

もぬけのからのような感じになったので、温泉にいって、ほげータイム。

明日いったんお宿を出発するので、いったん部屋を片付けようと思ったんですが、自由布を縫いたくなったので、1時間ほど縫い物をしていました。

ひたすらパッチワーク的な感じで布を拡張していく予定です。拡張していく布はパフォーマンスにも、生活にも使います。

千里の道も一歩から。着々とやっていきます。

22日(由布院→熊本市へ):星月学級でのお話

そう言えば、先日、出会った作家さんに言われて嬉しかったことがありました。「三浦さんは、生き方が作品みたいな感じですよね」という言葉でした。なかなか作品作りが進まないな〜という焦りが生じることもあるので、こういう言葉をかけてもらえると、とっても和むし、ありがたく感じます。

今日はまず温泉に入りました。それからお掃除。数日、部屋を空けますとHさんに連絡して、お宿を後にしました。またすぐに帰ってきます。最近、お宿を手伝っていないので、ほんーーーーの少しだけ罪悪感を抱いているのですが、相手も「好きにして」と言ってくれているから、ありがたく受け取ることにします。いつもありがとうございます。

その一方で、せっかく心地を楽にしていただいているし、今やりたいと思っていることをせっせと形にしていきたいところです。

以前、このあり方をスライドでまとめたことがありました。自分がやりたいことをやること。それを通して生じた発見や気づきをシェアすること。生まれる流れを受け取ってくださる方々から、お布施をいただくこと。泉から水がこんこんと湧き出すように、気持ち良い力が生じてくるように精進したいと思います。

2回目の星月学級へ向かう

ということで、星月学級、2回目のお話でした。

由布院からの移動は結構しんどかったですね。単純に時間がかかる。特急の電車に乗ろうとしていたら、すでに指定席が埋まっていて、自由席はないんですよ。韓国のインバウンドの方々がほとんどなんじゃないかな。それで、こりゃ困ったと思っていたら、いちおう”立席”というものはいけるらしい。今回は2時間ほど立って移動しました。

代わりにといっちゃなんだけど、ガタンゴトン揺られながら、書いた物語を声を出しながら手直ししてました。淀みなく話す練習。大事よね。車両と車両の間の人がいないところに立っていたので、そこでやってましたね。時々人が来たけど、まぁ電車の背景音が結構大きかったので、大丈夫でしょう。

意外とあっという間の2時間でした。久留米(福岡)で乗り換えです。久留米ではご飯を食べました。ラーメン。めちゃくちゃ美味しい!というわけでもなかったけれど、なんだか嬉しかったですね。不思議なんだけど。ラーメンを食べれる!嬉しい、という感じ。そういう率直な喜びに支えられている日だなと思いました。この状態でお話に行くのはめちゃくちゃいい感じ。行く前から、もう大丈夫という感覚さえあれば、大丈夫。今回は物語を書いたし、スライドの手直ししたり、そういう準備ができたということも大きかったのかな。ラーメンを食べた後、久留米駅のピアノを弾いて、電車を待ちました。もうそろそろ関西においているシンセサイザーを持ってきて、音作りしたり、何か弾いたり、そういうこともしたいなあ。音。

さて、久留米から熊本へ。と思ったのだけど、移動の時にどうしようもなく眠くなってしまって、こりゃやばいとなりました。上熊本というところで降りて、近くの快活クラブに行って、少しだけ仮眠を取ることに。少し転がったら、眠気も覚めて、大丈夫になってきた。発表の時の服装に着替えて、いざ、カフェの方へ。

2回目の星月学級。今回は11名+スタッフという人数でした。前半は codama さんの発表。「一生宗教には頼まない」と誓った小学生が37歳で僧侶になるまで」がテーマでした。前回とは違うスタイルでの発表で、一番最初に codama さんの演奏があったんですよ。いやー、これが本当によくてですね。とっても感動しました。しみる、しみる! codama さんの澄んだ声を聞いていたら、さらに嬉しくなっちゃって、ワクワクしっぱなし。本当に調子がよかったのだなあ。

I am Human.

そして、自分の番がやってきました。

何を話すか、いったんリセットしたような心地になりました。「今日、とっても嬉しくてですね….」ということから始めました。後は自動的に言葉が出てくるもんです。とっても感覚がノッテいました。話し方も結構フランクに。ただ調子よく話しているだけで、お客さんたちが何度も笑ってくれて、それもまた嬉しかったですね。

昨日は、この詩を紹介しました。私を突き動かしている詩。2021年に巡礼生活を始めて、2023年にいったん立ち止まった時に、自分の中で「私のいのちはどこへ行くのだろうか?」ということを問い直しました。そこで思い出したのがこの詩でした。

地球に生まれた人間として生きる。ロボットはシステムに属しているかもしれないけど、人間はどう?と問いかけてくる内容です。システムの中を生きるのではなく、地球で生きている、それが人間だ。そういう内容です。

私は、人間になりたいと思って、活動していると思います。人間であるということの表現として、いろんなことを模索しているかもしれないと改めて思いました。今後も何度もこの詩に立ち戻ることになりそうです。ちなみにこの詩は、スペインの巡礼路で見つけました。詩を書いた人の名前は載っていませんでしたので、名無しの詩です。

今回、準備した物語を発表せずに終わりました。話をするのにあまりにノッテしまって、手放してしまいました。笑

朗読しようと思っていた物語は、こちらに投稿しました。

再会

昨日は嬉しいこと尽くめだったのですが、もう一つ嬉しかったことがありました。以前、宮崎の日南市で、熊本の益城町に住んでいる福住聡志さんという方に出会いました。日南市には出張でいらっしゃったみたいで、私が日南市のカフェに立ち寄った時に、コーヒーをご馳走してくださったんですよ。「益城町の近くに来たら、ぜひ寄っていってね」と言ってもらいました。その後、実際に益城町を尋ねてですね。福住さんに写真を撮ってもらったのがいい思い出です。その写真はこちら。

いつもプロフィールに使っているやつです。いろんなところに行って、いろんな方にお会いしたけれど、こういう形でまた顔を合わせることができて、お話できて、とっても嬉しかったです。

この日も写真を撮ってくださいました。

終わった後の福住さんからのメッセージ。

昨晩はありがとうございました!

祥敬さんが生きていたことを実感できたことが何より嬉しかったです。

暑い日がまだまだ続くので、道中お気をつけてー!

優しすぎるぜ、福住さん。来てくださって、本当にありがとうございました!(ちなみに、福住さんは、益城町で公務員として働いてらっしゃいます。)

いやー星月学級さん、嬉しかったなぁ。話すことができて楽しかったなぁ。ありがたい夜でした。星月学級の木本さん、codamaさん、カフェを経営するkenさん、ありがとうございました!

大牟田へ

先週のように、codama さんとパートナーの智昭(ちしょう)さんにお頼みし、お寺に泊めてもらうことになりました。当日のお頼みで「いいよ!」という即答。とってもとってもありがたい。

大牟田の明行寺さんに着いて、布団を敷いて(敷いてもらって)、お風呂に入って、就寝。身体も精神もかなり疲れていたんですけど、高揚した感じもあって、すぐには寝付けませんでした。外からは虫の声。心地よい季節です。

23日(大牟田→熊本→大牟田)

躁鬱の波があっても大丈夫な感じ

起きました。10時くらい。大丈夫かなーと思っていたのは、精神が高揚した後に、ダウンする波がやってくるかもしれないと思っていたんですね。躁鬱の鬱の波みたいな。あんまり動かずにただ安静にしておいた方がいいかなーと思っていましたが、まず掃除だけしてみました。

掃除していたら回復しました。おー心のスッキリ感。よかった。躁鬱の波みたいなものも、掃除をしているといいのかもしれない。掃除をした後に、虫の声を聞いて、「ほげ〜」。虫の声を聞くことは”山の温泉”みたいな感じだなぁ。

なんとなく、明行寺さんの本棚のところに行き、今日は何の本を読もうかな?と。手にとったのは、坂口恭平さんの「まとまらない人」と村上龍さんの「希望の国のエクソダス」でした。

坂口恭平さんのことは以前から参考にしているので、とっても影響を受けています。今の自分のタイミングは、躁鬱についての本ではないなと思ったんですね。それは大丈夫になってきています。それというよりも、もっと制作していくこと、つくること、そのあたりのことを掘っていきたいと思っているところです。だから、坂口さんのつくることに関するお話が載っている、今回の本にしました。「希望の国のエクソダス」は知ってるけど読んだことがない本だから、なんとなく手にとった感じです。

車で熊本へ

智昭(ちしょう)さんからメッセージが届きました。熊本のお寺さんに行く予定があるとのことで、「一緒に来ますか?それともお寺に滞在しますか?」という内容でした。

今日の気分を身体に聞きました。掃除をするまでは、自分の今日の気持ちはわからないという感じでしたが、掃除をした後、「行ける!」となって、熊本の方に連れていってもらうことに。ただ、熊本のお寺さんに一緒に行くことは止め、そのへんのカフェで文章を書こうと思いました。今日は文章を書いたり、創作する気分。それに従います。

今日は書きたい気分だから人には会わない

ということで、ただいま日記の更新中です。昨日の星月学級の前の流れから、ここまで文章を書いてきました。熊本の知り合いの方々がいるところを尋ねるということもできたんですけど、なんだか人に会いたい気分ではありませんでした。人と関わるのが嫌いというわけでは全くないんですよ。今日の気分はそうだっただけ。最近はつくりたいという気持ちがより大きくなってきていて、それをやっていくことが優先になっていますね。

ちょっとだけ心残りになっているのが、物語を出すこと。星月学級で発表してみようと思っていた物語を、発表せぬまま終わってしまったので、それだけが心に残っています。めちゃくちゃ楽しかったけれど、物語は物語で出してみよう。そういうふうに思っています。

今回の物語は後日、アップしますね。

創作出家宣言の note の投稿を作成

そういえば note の方に「創作出家宣言」の投稿をしていなかったことに気づき、改めてアップしました。

創作出家宣言を簡潔にまとめると、「創作やっていくよー」です。決意表明みたいなものですね。創作の方で流れが生まれていくまで、結構時間がかかるかもしれない。それも数年くらい。大丈夫だと信じて、やっていくぞ〜。人生ですることはそれくらいしかない。信じて、やる、信じて、やる。

24日(大牟田)

朝の調子の良さ

今日は朝の調子がいいみたい。6時半くらいから目が覚めて、7時半くらいまで布団の中でぬくぬくとしていた。気持ちよかったから良し。1日スタート。

今日はーーー、何をしようというところからスタート。ついに今後の予定が無くなったので、することはない。することがないということは自分の気持ちに応じて動きやすくなったということだ。星月学級での発表はめちゃくちゃ楽しかった。それに合わせて準備もした。でも、それは予め決めた流れ、つまり予定だったから、未来に向けて準備をするということに時間を無意識に使うということでもあった。今日はどうだろう。また、未来に向けてこれをやろうという思考は必ず生じるけれど、今ここは何?

新しい書き方が生まれる

身体の感覚はいい感じ。この感じを表していく。まず、星月学級の時に朗読することができない文章をnoteにアップした。評価が気になる自分と気にならない自分。どっちもいる。ただ、これまでのような評価の気になりではない感覚が生じているのが面白い。

なんというか、今回の物語の書き方は、「見たものを書く」ということをやってみた。目を閉じた時に出てくるイメージ。それが動いている様子を書いていく。それが架空のものであるとか、現実のものであるとか、そういうのは関係ない。風が話すこともあるし、動物が話すこともある。そういう世界を見たのだから、ノージャッジで書いていく。本当にそういうふうになるか?という制約ははずそうと試みた。いや、試みたというよりも、そういう書き方が今回は出てきてしまった。いろんなものが湧いてくる身体というものは相変わらず興味深い存在だ。

この文章は、自分にとって出すのが大事だった。イメージを叙述していくことをやった。それで終わり。文章が意味があることを書こうというモードではないところから出てきている気がする。そもそも意味があることを書こうと思っているから、意味があるかどうかということを気にするのだろうと思った。この書き方は結構自分の中で、新しい。これを探究していくことは意味がある。あぁ、言ってるそばから意味を探究し始めてしまう。これではいかんというジャッジをしてしまう。まぁいいんだよ。この書き方をもっと試してみよう。自分が正気になって、ただ見直した時に、「こいつわけがわからんな」と思えるものが生まれてくるなら、それほど面白いものはないから。

ほい。もう一つ出てきた。こちらの方はより伝わらなさそう。でも出てきたから、出してみる。そのままにしておく。

こちらの投稿もアップした。温泉に入っている時の体感覚というか、なんというか。心地いい。お寺の本堂で、文章を書いて過ごしていた。その時に、目をつむると温泉にいた。温泉に入る様子を書いた。僕の心に温泉が湧いている。

お二人とお昼ご飯

12時すぎにお昼ご飯タイム。毎度毎度、食わせてもらって、ありがたい。お寺のスペースではなく、お二人が住んでいる場所のリビングにお邪魔した。そのスペースには、お茶を飲む時か、ご飯を食べる時に行くことがある。普段はお寺のスペースにいる。お寺の外と内。お寺の中の共用スペースと家的なスペースの行き来。世の中にはいろんな境がある。家的なスペースで会うお二人も、お寺の共用スペースに出てくるお二人と、あまり変わらない。自分の心境も前ほど変わりづらくなった。

今日もご飯を食べることができることがめちゃくちゃ嬉しい。これほどご飯をご一緒させて頂いていいんだろうか。猫さんたちと遊んだ。ひっかかれた。噛まれた。「私(猫)のスペースに入ってこないでよ!」と言われているかのようだ。ほげーとなりながら、テーブルでご飯を待つ。ちしょうさんが作ってくれたご飯をお二人と食べた。うまい。うますぎる。蒸し料理がまず美味しかったし、味噌汁が絶品。幸せ。さらにカヌレもいただいた。カヌレは九州の北の方で活動している方が作ったもの。足柄(あしがら)さんのカヌレ。彼はユートピアをつくろうと動いている。不思議カヌレ屋さんだと思う。(カヌレ屋さんのInstagramはこちら)

さて、お茶を飲んだ後にお寺のスペースに戻った。文章を書こうとしたところで、パートナーから電話がかかってきた。今日もお話できて何より。次会うのが楽しみね。

非僧非俗

昼下がり、眠くなった。家的スペースにお茶を飲みに行って、回避。

家的スペースに置いてある本の一つに興味を持った。浄土真宗の本。宮城 顗さんという方の『僧にあらず、俗にあらず』という本だった。codamaさんが星月学級の時に「非僧非俗」ということを語られていたのを思い出す。彼女が参照している本がこちらの本だったということを知る。

帯にこう書いてある。

このフレーズにときめいた。自分の問題意識とも重なるところがある気がする。今、読書を始めたところ。

なんか(文章が)出てきた

今日はわけがわからない文章がまた出てきた。身体の回路が、増えてるぞ、こりゃ。

https://note.com/preview/nf8da624ebd76?prev_access_key=90040b92db6eb469d5135ac712a64d15

3000字くらいの文章で、外には公開せずにおこうと思う。なんだろうね、これは。布である私が語っているという文章。

ーーー

ちなみに今日だけど、昼の時点で、「今日はどうします?(どこかに出発する?それとも?)」と聞かれた時に、すぐにピンとくる感覚がなく、「ひとまず神社に行ってきます」と行って、神社に行きました。神社に行くということが、ピンときたみたいな感じ。

神社から帰ると、やっぱり文章を書きたい気分がやってきて、それに従いたいと思ったので、お二人に今日の夜もお世話になっていいですかと聞いて、OKの返事でした。いつも、臨機応変に直感に基づいて行動することを許してくださって、受け入れてくださって、ありがとうございます!

直感、大事。これは続けていこう。行きたいところに行き、したいことをするためには、多少のお金も必要だなあ、ということを思うこともある。お金の実験を、また再度行うのもいいな〜。

1日の締めに今日は焼肉を食べに行きました。焼肉、最高すぎる。普段、なかなかお金の都合で焼肉に行くことがないけれど、やっぱりいいですねぇ。美味しかった!こちらから1000円だけ払って、あとは二人が出してくださいました。ありがたや、ありがたや。今日も世界は布で出来ている。ありがとうございます!

25日(大牟田)

無理して人に会わない。付かず離れずがちょうどいい

起床。起きる時間はとっても遅かった。10時くらいかな。昨日創作モードがオンになり、最後は焼肉というエネルギーの消費も摂取も大きな日だったから、少し重い感じ。今日は移動日だけど無理をせずにいこうと思います。

明行寺さんを出発しました。駅まで智昭(ちしょう)に送って頂きました。いつもありがとうございます。別れる直前は、駅前の珈琲屋さんでコーヒーを飲みました。

人間関係のあり方について、二人で話していました。ここ最近、会いたい人に会い、ちょっと違うかな?という人には会わないということを意識的にやっているのですが、とっても調子がいいです。これまで無理して多くの人に会うということをやってきた気がします。調子が良い人も調子が悪い人もいて、時には「もらってしまう」こともあります。でも、それを少なくしながら、自分が心地いいように過ごすことができるように調整してみたんですね。こっちの方がいいや。人間関係を開くということも大事だけど、同じように閉じるということも大事だと思いました。無理せず、心地よく生きること。それが腑に落ちてきたと思います。

付かず離れずの距離感って大事だな〜と。付かず離れず、つまりバランスを取り続けるということ。仲良くなりたい時に自分の気持ちを開くこともある。でも、執着をするモードに入らないように、つねに自分のことをみつめることができるのは、人間関係に活きるな〜と思います。

博多へ。ZINEのリサーチをしよう。

今日はなんとなく、大牟田→博多→由布院の移動をしようと思ったのだけど、博多でZINEを扱っているお店をハシゴしてみようと思いました。本を作りたいな〜と思ったのは、もうずいぶんと前になるんですが、やっぱり作りたいので、作るぞ〜。ここ最近、フィクションの物語を書くようになりました。その形であれば、ZINEとして作れるな〜と思いました。

ということで、ZINEの制作をするために、博多入りします。成り行きで決定。

まず作る!売り方、渡し方、お布施の仕方、そういうものは後回しで、まず作る。どうやったら、自分の感覚が駆動して、楽しい流れになるのか。それをZINEでも実験します。

星月学級さんで朗読予定だった物語を、もっと多層的に発展させてみたい。

今、袈裟のパッチワークのテキスタイル作品を作り始めた段階だけど、そのパッチワーク作品と一緒にZINEを持って、いろんなところに遊びに行けたら素敵だなぁ。それで、海外に行くためのお金も集めてみようかな。ふふふ^^

本屋 青旗さんへ

ということでやってきました。調べて、1つだけ本日開いてそうなお店を見つけました。「本屋 青旗」さんです。

さまざまなアーティストの方々のZINEが置いてありました。どういう表現のあり方がありうるだろうか?ということで、バーっと見ていったのですが、自分の求めているような感じの方向性じゃなかったので、ある程度目を通して、店を後にしました。お店自体は、福岡の中でアートブックやZINEに触れることができる良き場所だと思います。

さて、お店の外に出て、まずZINEの別のお店を探してみましたが、あんまりめぼしいものがなかったので、どうしようかな、と考えました。というよりも、自分の心を感じてみました。

今日は福岡に泊まろうということになりました。文章を書くのがいいなと思ったんですね。由布院には行きたい気持ちもあるんだけど、明日でいいかな、というふうに感じていたので、1泊福岡に滞在することにしました。

宿を取りました。場所は中洲。飲み屋とか風俗とかがある有名な歓楽街ですね。

チェックインして執筆

ミレニアルズ福岡にチェックイン。ミレニアルズは結構好きです。ベッドにタイマーがついていて、時間になったらウィーンと起こしてくれるんですよ。早起きしたい時にミレニアルズ系のホテルに泊まるのはありだと思っています。

着いて、執筆の時間を取りました。別に書くテーマも決めていなかったのですが、OFUSEの原理について書いてました。自分が探求しているのは、別に「お布施」ではなくなってきましたね。最初からかもしれない。言葉の意味をずらすという感じでもない。OFUSEという言葉を通して、自分の身体に流れる感覚の探求をしているのだと思います。意味・情報から入ると、思考ばっかりめぐってしまうし、なんだか違う。大事なのは、身体、そして、身体と世界との摩擦、だと思います。自分の身体だけで独立しているわけじゃないから、世界からはいろんなメッセージが常に届き続けている。それを汲み取ることができるか、どうか。そういうところに意識が向いています。人と人との間のお布施、みたいなものは、もういいかな。そこを掘っていくというよりも、世界自体に流れているものにアクセスしていくこと、自分の身体がトンネルとなり、それを噴出させること、そこに注力したい。そういうふうになった人間を人間社会も助けてくれるんじゃないかな。理解とか、そういうものからは抜け出してしまうことが増えるだろうけど、そっちの方が楽しそうなんだよね。

ZINEづくりのアイデア出し

文章を書いているうちに、ZINEづくりのアイデアを出していました。ひとまず、ZINEは作ってみよう。ZINEという名前じゃなくなるかもしれないけど。ZINEも形式の名前でしかないしね。世界と交易するための、三浦祥敬のインタフェースの一つ、くらいな感じで、紙媒体寄りのものくらいに考えておいた方がいい気がした。

このZINEの方では、後々ふたたびお金の実験とも連動させたいと思っています。ただ、作る段階では、お金の実験精神はいったんオフにしたい。そういうものと切り離して作ってあげるのが今回試したいこと。その後、縦横無尽に展開できると本望だね。

湧いてきた文章。ZINEの冒頭の言葉。

この世に出家するところなんてあるのだろうか?

僕の問題意識はここから始まった。

僕にとって出家は仏教の世界に入ること、その共同体に属することを意味した。

お寺を営む家族のもとに生まれた僕にとっては、お寺は家である。社会で言われる「出家」をすると、結局「家」に帰ってくる。

なんだ、これは?出家って何なんだ?

僕は自分なりの出家をすることにした。定住することを手放した。全国各地で数百カ所の方々に泊めてもらって、いろんな場所を at home 、つまり家のようだと思うことができるようになった。

「自分なりの出家」をすると「家だらけに」なった。この経験を記そうと思う。この本を書いたからといって、何の資格も発行されるわけではないが、どうしても書きたいのだ。

自分なりの「出家」ということを試してみた人間の一人の詩を書き残したいと思った。

他の人が同じ道をたどることを望むこともない。

この道が王道だとも思わない。

そんな僕の細道。

二度と繰り返すことのない小さな小さな旅。

この文章を改めて眺めていると、「出家」という言葉に囚われていると思った。自分なりの出家をしてみよう、そう書いているけれど、もっとラディカルにいわゆる社会で言われる「出家」も「自分なりの出家」も、突破していくことはできないか。今の発想の仕方自体が、「出家」ということにおさまっている気がする。

次のアプローチは、いや、今後のアプローチは、身体の感覚にもっと振り切っていきたい。つくることで道は開ける。語りが変わった。

なんだか、こみ上げてくるものがあるね。とてもワクワクしてる。

他にも文章をいくつも書いたのだけど、支離滅裂としているから、ここには乗っけず、終了。おやすみなさい。

26日(博多→由布院)

今後の方針の整理

朝起きて、散歩。珈琲屋さんへ。文章を書くという時に、しっかり環境にお金を使ってOKという感覚になってきた。今日も創作環境を確保できて、大変ありがたい😉

さて、由布院にいく前に、今後の精神と創作の方針を少しばかり整理しておきたい。

① 本のようなモノを作る

どんどん内容を想像して、文章を書いてみて、さらにはデジタル上で本を建設していく。由布院では出てくるがままに、作っていこうと思う。

② 自由の布の制作の続き

引き続き、布を拡張していく。布地が大きくなってきたらモノ撮りしたい。この布が展開していく様子をZINEにすることもできそう。いつか展示する時のことを想定して、動画の素材も撮るのもあり。

文章を書くのと違って、縫う作業はすごく単純で、手を動かしていくだけ。自動的に進む。縫う瞑想。文章を書くこととのバランスを取りながら生活の中で実施する。

9月17日の日記に「パフォーマンス作品(inspired by 袈裟)をつくる」ということ書いていたのだけど、”自由の布”の方を作っていたら、パフォーマンス作品の方のアイデアが自由の布の方に統合されてしまって、いったんパフォーマンス作品の方は保留になってる。このあたりは言葉にしても仕方ないことなので、手放し。作っていく流れの中で作品がどうなっていくのかに委ねる。

③ 海外への準備

海外に行くことを想定して、日本で過ごす。①と②は海外に行くためにやっていることではないけれど、結果的に海外に行く時に人とコミュニケーションを取る時に力になってくれそう。必須なのは、②をつくることだな。自由の布が纏うことができるようになる程度に大きく育つまで、海外に行くのは保留にしておこうかな。

①がある段階までいったら翻訳して持っていくこともできそう。いろんな言語に翻訳して、持っていって、OFUSEする。自分の取り組みのコンテクストは混雑しがちだから、それを先に出しておけるといい感じだと思った。

ーーー

あと、今は制作しないけれど、ホームページもそろそろ必要かな?という気分になっている。なんとなくね。イメージが鮮明になってきたら、作るタイミングがやってくると思う。その時まで、発酵させておきます^^

いったんの方針は見えたので、終了〜。皆さん、今日も一日楽しんで!

小倉ヒラクさんのツイートに共感

キャリアを構造的にスイッチする時は、それまでの社会的な認知がリセットされて何年か「わけわからん人」になる。年齢重ねて新しい道に踏み出すのが難しくなるのは「いい年こいてわけわからん人になる」のに耐えられなくなってくるからでしょうね。半端な自尊心とか捨てないといけないので簡単じゃない

— 小倉ヒラク | Hiraku Ogura (@o_hiraku) September 25, 2023

小倉ヒラクさんのツイートに共感したので、貼っておく。

カラアゲを辞め、布をやっていくぞ!と今年の7月にスイッチしたんだけど、スイッチして、ふたたび「わけわからん人」になっている自覚があるので、このツイートはなんだか共感した。

でも、いろんなものを手放しても大丈夫な感覚が生まれるようになったから、大丈夫。わけわからん人を目の前の成果を追わずに相手してくれる人たちがいるということが大変ありがたい!

鹿児島へのお誘いが届いた

さて、由布院に行こうと思っていましたが、8月31日に登場した昌子さんから連絡が届きました。昌子さん曰く「別府に来てるよ」とのことです。普段は京都にいる昌子さんですが、フットワークの軽さがすごい。前回、口約束で、「もしタイミングが合ったら昌子さんのお知り合いが住んでいる鹿児島の南端の錦江町へ行こう」という話をしていました。「明日行ける?」というお誘いに対して「行きます〜!」とお返事しました。ということで、明日は鹿児島の錦江町へ行きます。

錦江町にいらっしゃる方は、先日までクラウドファンディングを実施されていました。地方でも Artist in Residence が増えるのはいいですね〜。目標金額を無事達成されたみたいで何よりです!

今日は昌子さんと合流するために、由布院ではなく、別府に行きます。別府から、昌子さんの車で鹿児島までビュン!と行く予定です。なんと今夜の別府滞在の費用は出してくださるとのこと。ありがとうございます。

なぜ、このような生活が成立するのだろうか?

んー何なんだろう。福岡の明行寺さん、戸塚の妙法寺さん、由布院のお宿、久柳の昌子さんなど、本当に有難い方々のおかげで生きている今日この頃。

自分でも、なんだか、不思議です。「え、こういう生活していいのだろうか?」と思うこともあるんですが、「ありがたく受け取ろう。ありがとうございます!」と脳内で処理して、お世話になっています。

感謝が溢れかえっている。こういう流れを受けて、どう生きるか。世の中の役に立とうことは時々考えるけど、そういう気持ちで意気込むと、あんまりいい感じのパフォーマンスにつながらないんですよね、自分の場合。

自分のやりたいことで人と出会っていくということの方がなんだか健全に回ることが多いなぁと感じています。自分のやりたいことを表現していくこと、それを開いていくこと、その結果、ほんの一部の人たちが喜んでくれるというか。それは全員じゃない。でも、少しでも受け取ってもらえるのは、ありがたいなと思います。

というか頂きすぎて、「受け取りのキャパ越え」が起こっているのかもしれない。後ろめたさもある。感謝もある。喜びもある。いろんな感情が混ざっている。周りに押し付けがましい人は生じづらいので、ただ受け取ることが許されている感じがする。なんじゃ、こりゃあ。わからないままでいいのか。受け入れてみよう。

今日も名前のつかない感情が自分の中でうごめているのを感じます。身体って、世界って、本当に不思議や…。

別府に到着

博多からバスで別府に到着しました。別府駅のすぐ近くのビジネスホテルにチェックイン完了。温泉へ。昌子さんと夜遅くに合流し、就寝しました。

27日(別府→鹿児島・錦江町→博多)

今日は昌子さんの車の助手席に座って車移動です。移動距離がエグい。すごい。私は免許を持っていないので、時々しゃべるというあり方。別府を7時に出発し、13時頃、鹿児島の錦江町に着きました。

処分される運命だった袈裟をもらうことに

嬉しい出来事が発生。昌子さんが昨日(9/26)の出来事について話し始めました。袈裟について。昨日寄ったお寺さんで袈裟の相談を受けたようです。20年ものの袈裟に筋切れが起きてしまっているようで、手直しするのも難しく、お寺さん側との話で処分することになったそうです。この時に昌子さんは三浦のことを思い出してくれたようで「こういう活動している人がいて、その人に譲ってもいいですか?」とお坊さんにいって下さったようです。ということで袈裟を頂くことになりました!やったね。

袈裟のルーツの一つは糞雑衣と呼ばれます。ボロ布などを洗い清めてから、それを素材に作られています。そういう背景もあり、「袈裟を受け取り、袈裟を解体して素材化し、それで製作中の袈裟(的なモノ)に統合していく」という今回の流れはなんだかグッときました。

頂いた袈裟の写真はまたアップします。

思いがけず布が舞い込む運の良さ

あと、今回もいい袈裟との出会いだなぁと思ったのは、別の理由もありました。私は今の活動において、常に布を求めています。とはいえ、常日頃、布を集めることを目的に動くということを必ずしもやっていません。布を頂くという目的を達成することだけを考えるならば、どっさりと裁縫工場とかでハギレの布をもらえばいいだけです。

ですが、私は「布と出会ってしまう感」を大事にしています。出会いは常に外の存在との遭遇です。今回は鹿児島に行くことになったのは2日前に決まったことで、布を受け取りに行くということを目的にしていませんでした。しかし、結果として、出会ってしまったし、目的としていない目の前の行動をしていた結果、布を手に入れてしまうということが起こったのでした。この面白さ、伝わるやろうか。そういう「え、何これ!」という出来事って印象に残るんですよね。どんどん生活における偶発性を上げていく。布との出会いを委ねてしまう。どんどん運がよくなっていると思います。関わってくださる皆さんが布を運んできて下さるので、周りの方々に助けられているだけです。ありがとうございます😆

ただ、自分自身が良き流れを生み出していくこと、行動することでしか、よき受け取りの流れも起きていかないんじゃないかと思っているので、作ることに邁進しようと思います。

錦江町(きんこうちょう)に到着。みんなの図書館へ。

まず「みんなの図書館さんかく」の影響を受けたところかな?と名前を聞いて思ったのですが、ビンゴでした。ゆるやかなオープンスペース的空間になっているんでしょうね、普段から。この本と一筆の図書館の運営元は「NPO法人たがやす」さんで、今回、錦江町を案内してくれたのは、たがやすさんにも属している内田樹志さんという方でした。

「たがやす」活動の目的

農地や緑地が比較的残っている町田市にあっても、年々都市化が進んでいます。農地の減少や後継者不足などの問題は、地域で採れる野菜を食べたいという消費者にとっても、農業を続けていきたいと願う生産者にとっても深刻な問題になっています。また、このような状況の中で加速される田畑や丘陵地、緑地の減少は、環境への負荷も招いています。 NPO法人たがやすでは、援農を必要とする農家と農業体験を希望する市民とをつなぎ、援農活動、市民・体験農園の運営、地場野菜普及活動、生ゴミリサイクル運動などに取り組みます。

内田さんのインタビュー記事がインターネット上に転がっていたので、ここに共有します。

▼錦江町の基礎情報

・2010年に人口が1万人を切る

・2023年時点で人口はおおよそ6500人

三浦のコメント:私がこれまで行ったところだと、人口が6500人程度だったのは、奈良の吉野でした。吉野は観光に人が来る。錦江町は観光関連のことが発達しているわけでもない。過疎化が劇的に進む地域なんだろうな。

・鹿児島の中での高齢化率、錦江町は第二位。

三浦のコメント:圧倒的な高齢化率。半分が65歳以上!わあ〜。

・南国的気候の海浜地帯から積雪すらある高原地帯まで有する地理的多様性ある町です。主な産業は農業。産出額は91億円と経済規模も大きいことが特色。

三浦のコメント:海が近い、山も近い。山の方に登っていくと、寒暖差が激しくなっていく。冬は結構、寒いらしい。これは意外でした。

さて、ここからは、内田さんの解釈が入ったお話を聞きながら、三浦が思ったことをツラツラ書きます。

錦江町フィールドワーク①: 自由なアーティスト・イン・レジデンス

上のような情報を出すと、結構やばいぜ、錦江町!というイメージになってしまうかもしれません。でも、今回会った方々は、結構自由(笑)。内田さん曰く、文化的なものが全然根付いてなくて、スカスカなんだとか。東京とか、京都とか「文化的なものがありまっせ!」と呼べるものがない。祭りも残っていない、文化産業もない。そんな感じ。

でも、何か新しいことをやってみる人に興味を持つ寛容さはあるみたいです。これが意外でしたね。

内田さんがご紹介してくださった方の一人、伊藤愛(いとう・まなみ)さん。フルート奏者であり、錦江町でアーティスト・イン・レジデンスを運営されています。

2022年にまず1年、試験的にやってみたとのこと。そして2年目の今年、先日までクラウドファンディングをされていました。レジデンスの滞在先の場所を改装するためのお金200万円を調達。おめでたい。

このレジデンスのあり方が自由で面白かったですね。アーティスト・イン・レジデンスというと、基本は滞在の最後に成果発表の機会が組み込んであることが極めて多めです。たとえば、3週間滞在して、作ったものを発表してね、リサーチしたことをプレゼンテーションしてね、そんな感じのやつですね。

錦江町のレジデンスには、それがありません。つまり、発表する必要がない。しかも、滞在の期間も指定がない。これには驚きました。つまり、レジデンスという入り口がありながらも、アーティストは活動してもしなくても大丈夫というあり方。話を聞きながら笑っちゃいました。

つまり、プログラム側がきっちりプログラムをつくるというタイプのものではなく、アーティスト側の自主性に委ねるというタイプのものですね。というか、入り口があるだけです。「話を聞け!」という人であれば、イベントをやってもいいし、作りたい人は作ってもいいし、作りたくない気分の人は作らなくてもいい。おい、めっちゃ自由やないか。

でも、伊藤さんはアーティストに「これをやりたい!」というものがあったら、相談に乗るし、それが形になるようにサポートします!とおっしゃってました。だから、なんでもかんでも放置というわけではないんですね。手伝わないよ!ということでは全くないのだな〜という感じでした。

錦江町での生活コストはどれくらいかかるのだろう?

ちなみに、おそらく錦江町に滞在していて、生活コストは都心と比べると圧倒的に安いはず。家賃1万円とか、その程度だと思います。内田さんとかは、家賃0円の家を2つ借りているとのことでした。0円が2軒で、合計0円です。安いとか、高いとか、そういう次元の話ではないね。0〜!

食費もおそらくだけど、かなり少ないだろうと予想。農業に主軸のある地域だしね。おそらくお裾分けみたいなものが発生しやすいんだと思います。お裾分けに期待するということは、まぁ煩悩みたいなものだけど、「なんでも間でもお金を払って買わなければならない…!!!」ということにはとらわれにくいんじゃないだろうか。「もらったから返さないと」という負債感が生じやすい人にとっては、地域で暮らすことは、よくも悪くもびっくりするかもしれないね。

OFUSEという言葉を掲げて動いている自分にとっては、このあたりは特に問題にならないから大丈夫そうだ。強いて言えば、今チャレンジしていることは、創作活動の流れで生きること。自分自身がやりたいことをやる。それで、それに触れた人がほんの多少お布施して下さったら生きることができるという状態を目指したい。

今のところ、2年間の巡礼生活の貯金で生きているという感じがするんだよね。作品に関しては、まだ形が見えてきていないものが多いから、それで流れが起きるというのは、少し先かな。そういう状態であっても、泊まる場所があるということは圧倒的にありがたいことだと思う。

自分が錦江町に制作しながら滞在するとしたらどうだろう?

せっかくだから錦江町の滞在を検討してみた。

生活コストの点では、まぁ大丈夫かな。現在、対価を前提とした継続的な仕事、スポットでの仕事はしたくないからやってない。何か困ったら、錦江町の農作業とかを手伝ったら、まぁ、なんとかなるんじゃないかと思った。

それがお金になっても、お金にならなくても、という感じ。後者の方は、おそらく食べ物は湧いてくるしね。労働とご飯を引き換えていけば、まぁ死なないでしょうね。

ネックなのは、移動かな〜。自分の特性上、動くと思うんだよね。錦江町内外を通り抜けちゃう。九州の中でどう回遊しようとか、全国をどう回遊しようとか、そういう感じのことをついつい考えてしまう。回遊ばっかりじゃ制作は進まないから、最近は落ち着いて制作するぞ!という感じではあるけれども。

落ち着いて制作する場所として今のところ有望なのは由布院なのよね〜。日々、温泉があって、そこに滞在できるのはめちゃくちゃありがたい。わりと文化的な人が流れてくるネットワークの中を漂わせてもらっているから、出会いも自然と生じるのがありがたいのよね。いったんは由布院の方で落ち着いて制作をするというあり方がいいかな〜。

ただ、滞在するか否かという発想ではなく、もう少しゆるやかな関わりをすればいいのではないか?と思った。錦江町に、時々行ってみる、みたいな。相手方にとって都合が良ければ、アーティスト・イン・レジデンスの滞在者として自分をカウントしてもらってもいい。ただ、常にいるわけではないというあり方で、基本は由布院にいるというのはいいな。

後々、作品が大きくなってきたら、全国での巡回展をしたいと思っているのよね。その時に、持っていく作品群のベースはありつつ、地域のあれこれを取り込みながら展示を作ってみたい。あぁ、なるほど、そういう時に錦江町に行ってみたらいいのか。

自分のこれまでの動き方は、そもそもアーティスト・イン・レジデンスという括りすらいらないものだったのかもしれない。でも、何か表現をすることを志している今は、アートというラベルをつけて入ることができる入り口があることは、ありがたいことだなと思う。

なんとなく、鹿児島の近くに行った時に、錦江町に寄ってみて、丹念に関係性を紡げたらいいなと思った。それで面白いものを見つけたら、何か創作してもいいだろうしね。目の前でアーティスト・イン・レジデンスでどうこうできるか?という短期的な目線で町を見つめるよりも、長い視点で関わっていく。そんな感じかな〜。

話が脱線したので、いったん話を戻そう。

内田さんが手がける、山

アーティスト・イン・レジデンスが自由だということ以前に、そもそもレジデンスのことを紹介してくれた伊藤さんが自由そうな感じで、とっても話しやすかったです。お話する時間をありがとうございました!

伊藤さんがいらっしゃった廃校になった小学校を後にして、車で移動しました。目指すは内田さんがハゼを育てているという山。内田さんは、素材作りに邁進されているみたいです。特に繊維ですね。

モノをつくるためには、素材が必要です。日本では、近代以前には、繊維といえば化学繊維ではなく天然繊維でした。たとえば、麻とか、(蚕の)絹とか、綿とか、そういうもの。

これらの生産はとにかく時間と手間がかかる。とんでもなく時間と手間がかかる。

内田さんが扱っているのは、現在、「ハゼノキ」と「麻」の二種類。今回は特に「ハゼノキ」を見せてもらいました。ハゼノキの主な使用用途は「和蝋燭」や「化粧品」とのこと。化粧品には相対的に使われなくなっていっているとのこと。

私は、ハゼが和蝋燭に使われることは、水俣に滞在することが多いので知っていました。水俣にはハゼノキがたくさんあります。

ハゼの葉は紅葉し、花は蜂蜜を海、幹は染料や弓の材料にもなるらしい。搾りかすも燃焼材に使えるとのこと。

内田さんが担っている流れを、土地を見て感じました。「ドン…!!」ときましたね。思っていたよりもずっと広大な敷地でした。この景色を見ると、内田さんの言ってらっしゃることがグッと入ってくるようになりました。この規模のものを引き受けていらっしゃるのはすごいなぁ〜。

内田さんが素敵だな〜と思ったところは、ハゼノキの生育過程を記録をつけていること。平たいところ、斜面、品種の違いなど、いろんな条件を変えて、記録をとっています。実験ですね。後々はそれを必要とする人たちに公開していき、ハゼノキを育んでいこうとするプレイヤーの人たちが増えてほしいと願ってらっしゃることは素敵だと思いました。囲い込まない感じ。

もちろん公開する時には、有料にしたり、全てが全て完全公開ではないかもしれないけど、そういうふうに経験したことをシェアすることを見越して淡々とやってらっしゃるのはいいですね。しっかりと内田さんにも、お金やら何やら、還元されていきますように!

お金を稼ぎたいネモトさん

山の後は、レジデンスの拠点へ。資金調達したお金で改装される予定の場所です。家のスペースと制作スペースの2棟がありました。

そこにいましたね…!!! ネモトさん。

レジデンスを介して滞在しているアーティストさんです。わけわからないものがたくさんあって、めっちゃ笑いました。まず、登場するシーン。Tシャツのインパクトがありすぎて、爆笑。どこぞかのババアがドアップでTシャツ上にドン!!!!と居て、その顔の上には「死ーーーーーーーーん」という文字。背中には「し、死にたい・・・・」という文字が印刷されていました。これは既製品のようです。

中に入ると、作品がゴロゴロと。あぁ、こんな世界もあったなww と笑いが止まりませんでした。

畳の上には「まなみちゃん」という作品が置いてありました。「まなみ・XXXXX」と正式名称があるみたいなんですが、部屋の中のインパクトが強くて、全部忘れました。笑

その後、儀式?のためにネモトさんは正装になりました。

見てください、衣装がバージョンアップしています。

左手の指先が光っている!w そして謎にシンギングボールをすりすりしている。もう針金の縦横無尽さが意味が分からなくていいですね。

いろいろと突っ込みどころが多いな。

ネモトさんは、錦江町に来てからこのような作品を作り始めたとのこと。大阪で生まれて、東京でお仕事を経験されて、今、ここ。東京ではIT企業のマネージャーをしていたらしいです。しかもプロジェクト・マネジャー。嘘だろ(笑)

いやーいいっすね。

ちなみに、ネモトさんは、時折、「お金を稼ぎたい」「あぁ、お金がほしい」と言っていました。この衣装での様子をティックトック、インスタグラム、Youtube等でアップするらしいです。

はたして、お金は稼げるのか….!!!? 乞うご期待。

ーーーー

こんな感じの錦江町(きんこうちょう)滞在でした。いやーひさびさだったわ、ネモトのようなカオスっぷり。

印象として、今回会った方々、その周辺の方々はとっても自由な印象でした。自由な人が多いのはいいですね。なかなか面白いところだな〜と思いがけない出会いになりました。

さて、自分もレジデンスへの滞在を検討してみました。私の場合は、この1ヶ月、結構動いてはいましたが、現在はやや落ち着いてアトリエに篭って作品制作をしていきたいタイミングです。そのアトリエの場所としては、由布院がなかなか強いので、まずはそこで時間を過ごすかな〜という感じ。

ひと段落したら、作っている作品を持って、いろんな地域で制作しながら滞在したいと思っていて、その時に錦江町でも滞在制作できると面白いのではと思いましたね。すぐ、レジデンスに入ってどうこうします!という話ではなく、また今度、鹿児島方面に行く時に訪ねてみて、徐々に関係を深めながら、一緒に遊べる関係になっていけたらと思いました。

内田さん、伊藤さん、ネモトさん、お時間を分かち合ってくださり、ありがとうございました!!

鹿児島から鳥栖を経由して博多へ

この日ですね…

別府→🚗→鹿児島・錦江町の大移動(5時間)

+錦江町→🚗→佐賀・鳥栖(5時間)

+鳥栖→🚃→博多(1時間)+バス移動

という猛烈な移動を経験しました。

これは紛れもなく、昌子さんのバイタリティがすごい。車の運転はずっと昌子さんですからね。(三浦は免許を持っていない)

昌子さんは職業柄、たくさんの全国のお寺さんを訪ねてらっしゃるんですが、法衣・袈裟を運ぶので、車で移動することがとっても多いのだとか。慣れてらっしゃるだろう〜とはいえ!とはいえですよ、今日は700キロとか移動したんじゃないかな。ありがとうございます〜!

生きることへのサポートを頂く関係

今日、朝ごはん、昼ごはん、途中で買った飲み物(複数本)、夜ご飯。全てご馳走いただきました。昌子さんからびっくりするくらいにトコトン頂いてばかりです。それでいて、(私にとっては)関係性はフラットな感じです。

昌子さんからは様々なものや機会を頂いていますが、受け取るたびに、一層、創作・表現を軌道に乗せていくぞ〜!という気持ちになりますね。昌子さんは「Yoshiくん(三浦)のやっていることは、袈裟の真髄をついている気がする」とおしゃっていたんですが、そういうふうに受け取ってくださっているからこそ、こういう形で、食べ物や泊まる場所を流れの中で分かち合ってくださるのかもしれないと思っています。

この関わりの中で、

自分にとっての仕事というか、何よりも忘れてはいけないと思っているのは、己の感覚のうごめきを表現していくこと

流れを受け取ってくださる方々を大事にすること

それでいて、媚びずに新しい表現に挑戦していくこと

これらのことが大切だと感じている今日この頃です。

今日もありがとうございました!

9月28日(博多→由布院)

朝の調子

疲れていたので、朝はゆっっくり休みました。かなり重い朝になるかな〜と思ったんですが、ビジネスホテルから外に出て、空を眺めていたら、身体も軽くなってきて、結構大丈夫そうです。ここ最近、移動が多くてもいい感じだぞ、いいね。

とはいえ、少し、ニキビっぽいものができています。心身にストレスはかかっている気がします。ペースを落として、由布院でゆったりします。温泉三昧でいくぞ〜。

温泉と創作のことでいうと、”創作が捗る養生法”を編み出していきたいところです。自分の身体に合った、湯治の仕方の探求という感じですかね。湯治というと、病気の療養のイメージが強いかもしれないけど、私は湯治が日常になることによって精神と身体がほぐれ、創作活動も捗るのではないかという仮説を持っています。

この前、物語を書いてみた時には、温泉→ほげー→目を閉じる・頭をぼんやりさせて書くということを繰り返していました。思考をゆるめるということが大事なんですよね。温泉を介した思考の緩め方を意識的に探究してみようということが、”創作が捗る養生法”の意味合いです。

14時くらいまでは、昨日の錦江町の振り返りと日記の更新をしていました。

Note での発信の仕方を再度考える

さて、ここからNoteの使い方について。この1ヶ月Noteに日記をつけていこうと思い、こちらのページに書いてきました。ここまで58,000字です。続いているということは、続ける負荷がそれほどないということなので、このまま日記を更新していくことを継続します。

今後、月末には、この日記を修正したものを無料で公開してみようと思います。無料の日記の方では、お布施してくださった方々の名前は伏せます。

有料のNoteに投げ銭してくださった方々は、リアルタイムに見れますが、無料の方は月末に投稿するので、お布施生活の詳細は見れず、1日ごとの更新を見ることができない。いったんはそのようにしてみようかな。

有料のNoteに投げ銭してくださっていた方に、「手直ししてから日記を無料化していいですか?」と聞いたら、快諾でした。ありがとうございます!

やってみることのまとめ

◯ 今回試したことはこちら

・月初に日記投稿を作り、3000円で有料公開する

+毎日更新する

・口頭で話した複数人の方々に、Noteの投稿をプレゼントする

◯ これから試すことはこちら

月初に日記投稿を作り、3000円で有料公開する

+ 毎日更新する

+ 月の終わりに日記の複製を作り、手直しをして、無料公開する(New)

ㅤ

さらに試してみようと思っているのは、

ㅤ

+ 今週1ヶ月のことを振り返るライブ配信すること

+有料公開 Noteを投げ銭価格で読みたい人にプレゼントする

ライブ配信はもしかしたらやらないかもしれません。後者の方は、Note の方に有料投稿のプレゼント機能があるので、投げ銭制で日記をリアルタイムに読みたい人にプレゼントして、その人が死ぬまでの間に投げ銭してもらうという形式でやってみよう〜。

日記を更新することに対する気づき

今は、投稿する頻度の模索をしています。毎日日記を更新しているわけなんですが、これが、「毎日更新します!」となると、もう少し気忙しくなるような気がするんですよ。もしくは、1ヶ月に4本投稿しますとか、そういうやり方もできるのだけど、「今月、あと2本書かなくちゃ」と思うのが嫌だったので、1ヶ月単位にしてみました。

結果、日記の購入は、ほとんどありませんでした。3000円、高いと感じる人が多いかも。夕ご飯を食べに行って、ご馳走する、くらいの価格設定でしょうか。

毎日投稿する方が、投稿の数自体は増えますね。投稿の数が増えると、SNSで投稿する機会も増える。日記を知ってもらう機会も増える。でも、SNSにそれほど投稿しなくてもいいんじゃないかなって思うんですよね。いいね数、コメント数、そういうものを気にする時間を減らしたいというか。だから、いったん1ヶ月に一回のやり方でいいかな。

由布院に到着

17時30分くらいに由布院駅到着。食材の買い物を済ませて、お宿へ。由布院で温泉にドボン。お宿のHさんにバッタリ会ったら、出会い頭にカレーをもらった。ほげー。

気持ちがひと段落して、モノづくりの時間へ移行。3時間強くらい作業しました。

まだまだ自由布は小さくパッとしない印象だけど、じっくりじっくりやっていきます。やることはシンプルで縫い続けるのみ。

29日(由布院)

起床

朝起きた。今日の調子は悪くないという感じでした。障子を開けて、ふーと一息。今日は青空が素晴らしい。まず温泉に入って、力を抜いた後、お宿のお手伝いとして、お客さんが使った後の清掃を1室分行いました。ここ最近の滞在では手伝うことができていなかったので、気持ちも晴れやかになってよかったです。掃除は、自分の気持ちが晴れやかになるようにやっていこう。

ある風景さんへ

数日前に、福岡の友達が連絡をくれて、「由布院行くよ!28日、29日にいる?」と言われました。ちょうどタイミングがあったので、ランチをすることになりました。ランチの場所は「ある風景」さん。由布院の中で一押しの場所の一つです。(→ Instagramアカウント)

なんといっても時間の流れがゆっくりな感じなのがいい。音楽も好みです。

ある風景に向かう時の由布院の風景。

稲は刈り終えている所と刈り終えていない場所があります。稲刈りシーズンですね。秋〜♪ 由布院は山の風景が見れるのも好きです。

友達の最近の近況を聞きながら、友人・パートナーのFさん・お子さんと一緒にランチ。他の家のお子さんはスクスク成長していくのだなぁ。

友達のめぐみさんは詩を広める活動をしています。

Noteのリンク、貼っておきます👇

めぐみさんと話していると、たくさんの詩が会話の中に登場して楽しい。脈絡もなく、「孤独」や「まゆ」の話で盛り上がった。

めぐみさんの(詩の)お仕事の話を聞いた際に興味深いことを耳にした。官庁系のお仕事に詩を絡める時に、企画の方針が「孤独を無くそう」という方向性に意義づけられがちなのだという。

社会的不安に寄り添い、深刻化する社会的な孤独・孤立の問題について総合的な対策を推進するための企画及び立案並びに総合調整に関する事務を処理するため、内閣官房に、孤独・孤立対策担当室を設置いたしました。政府一体となって孤独・孤立問題に取り組み、より一層的確に必要とする方に支援をお届けいたします。

こういうものが設置されているのは知らなかった。こういう文脈においては、「孤独」というものは避けるべきもので、ネガティブな印象だよね。

その一方で、めぐみさんは「孤独のポジティブな側面」にも目を向けてもいいのではないかと思っているとのこと。そうよね。そう思うな〜。

現在の制作なんかは、孤独そのもの。孤独の中で深まっていくものがある。手を動かす時間をつくるには、人と会ってばっかりいられない。孤独だからこそ、周りの情報や流行に影響を受けずに、自分の本心に近い部分に触れていくことができるように感じている。

めぐみさん、Fさん、Hさん、今日は由布院まで来てくれてありがとう!

その後、ある風景で読書

めぐみさんと別れた後は、ある風景で文章を書いたり、読書をしたりした。

読んでいたのは、『生きる技法』という本。安冨歩さんが著者。この本は3年前の自分に強く影響を与えた本で、この本が無かったら、お布施での巡礼生活はやってこなかったのではないかと思っている。

久しぶりに読んで、印象に残ったところを抜粋。出家的あり方に通ずる内容の箇所です。

朱さんは林業研究所の退職した職員でしたから、小さな家とわずかな年金とを得ており、飢えて死ぬということはありませんが、極めて貧乏でした。にもかかわらず、何も受け取ろうとはしないのです。なぜそうするのか私には当初、よくわかりませんでした。しかし、何年か朱さんと付き合うことで、それが彼にとって非常に重要な戦略であることに気付いたのです。

「金を受け取らずに植林に没頭する」という彼の生き方のゆえに、多くの人が朱さんを深く尊敬していたのです。そうした人々は、それぞれの地位や力に応じて、彼を何らかの形で助けようとします。そのような援助を、彼は喜んで受け取ります。もちろんそれは、植林のためですが、しかしたとえば朱さんが病気をしたりすると、これは一大事とばかりにみんな大慌てでやってきて、治療のために手助けをします。こういう援助を多くの人から受け取ることができるようになっていたのです。それゆえ彼は、「何か困ったら、誰かが助けてくれる」と確信しており、何も恐れてはいません、今も安心して緑化活動に没頭しています。

(中略)

朱さんの生き方は「無所有」という戦略に従っている、と私は考えました。所有をしないことによって多くの人に依存することができる、という関係を構築していたのです。朱さんは無所有という戦略によって、多くの人に依存して自立していたのです。

(中略)

この経験によって私は、ガンディーの伝記などに書かれているような、無所有によって世界を家として安心して生きる、という生き方が、実際に可能であることを知ったのです。

「自立した人というのは、自分で何でもする人ではなく、自分が困ったらいつでも誰かに助けてもらえる人であり、そういった関係性のマネジメントに長けている人のことだ、ということに気づきました。そういった関係性の構築は、貨幣を用いても、用いなくても可能です。

「無所有」でありながら、活動に邁進することができ、サポートを受けることができるという話。この2年、どちらかというと、このような方向性で生活を実験してきました。

自立と依存。このテーマに関しては、ここ3年でたくさんの気づきが生まれたので、グッとテーマに対する理解が深まりました。依存させてもらいながら、健やかな関係が生まれやすくなった今の生活、以前と比べると、とっても生きやすいです。

ある風景のIさんと話していると、「作品作ってるの?」と聞かれました。「作ってますよ、だいぶ作るのに時間がかかると思います。」と返すと、Iさんは「ゆっくりいいんじゃない ^^」と言いました。急がせるコミュニケーションじゃない方々がいるのは、大変ありがたいですね…。

料理、ご飯、温泉、制作

さて、お宿に帰って、料理を作りました。蒸し料理。お宿に来てから、蒸し料理ばかりです。圧倒的に楽なんだもの。その後、温泉へ。

そして、制作作業をしばし。自由布(cf: 9/17, 9/28)の続きです。2時間〜3時間くらいやっていたのですが、ちょっと身体が重くなってきて、ウッとなってしまい、早めに休むことにしました。過去のことを思い出して、精神が少し弱り気味かな。

9/30(由布院)

少し遅めに起床。調子は微妙な感じ。今日は1部屋だけお宿の清掃の手伝いをしました。その後、温泉に入って「ほげータイム」を過ごし、身体をほぐしました。先日買った食材があるので、それを使って、朝昼兼用のご飯。ブランチってやつですね。

自由布の制作

その後、自由布(cf: 9/17, 9/28, 9/29)の制作に移りました。

今日はなんだか、あんまり精神が落ち着かない日だなぁ。

まず、3時〜4時間くらい作業しました。自分の中に焦りが生まれています。作品づくりをどんどん進めていきたいのに、作品の成長はとっても遅いです。時間がかかるものを作っているということは間違いない。だから、ただ落ち着いて、焦らずに着実に進めていくしかないのだけど、気が急いでしまうこともあります。まぁ、ひとまず経過観察で、いっか。結局、「まぁ、いっか」となるのですが、今日は一際大きな波が来ている感じがします。

より敏感になっているタイミングなのかも。人生の節目でもある。

日記の更新

制作作業に集中できなくなったので、間食をしたり、日記の更新をしたりしました。ふー。もう一回温泉に入ってくるかな。

*現在、三浦祥敬は"今"を生きています。そのうち日記を更新します!

頂いたサポートは、生活と創作(本執筆)のために、ありがたく使わせて頂きます!