発達障害の人にある就活の悩み、業種研究からエントリーシートの書き方まで解説

就職活動は自分や社会、仕事について見つめ直す大きな機会の1つ。発達障害を持つ方は、自分の特性と企業・仕事をマッチさせられるか、不安を抱くことも多いかと思います。

しかし、少し工夫や対策をすれば不安を和らげ、希望の就職を叶えることが可能です。そのための方法を解説したのが翔泳社の本『ちょっとしたコツでうまくいく!発達障害の人のための就活ハック』です。

本書は長年支援活動をされてきた著者3名(窪貴志さん、高橋亜希子さん、山本愛子さん)が、「通常の就活本には載っていない、発達障害の特性がある人たちのための知識や工夫をもっと知ってもらいたい」という想いで執筆されました。

◆著者について

窪 貴志(くぼ たかし)

株式会社エンカレッジ代表取締役。 福祉事業所や企業への障害者雇用コンサルティングを実施する中で、発達障害のある方の就労の現状に問題意識を持ち、株式会社エンカレッジを設立。

高橋 亜希子(たかはし あきこ)

株式会社エンカレッジ取締役。就労移行支援事業所エンカレッジ統括所長並びに、大学生向けの就職プログラム、就労相談に従事。前職で、重度の知的障害を伴う自閉症の人たちへの生活支援、幼児・学齢期の個別療育、発達障害者支援センターで就労相談に携わる。

山本 愛子(やまもと あいこ)

株式会社エンカレッジ所属。学生時代からボランティア活動や被災地支援に取り組み、2014 年に株式会社エンカレッジに入社。就労移行支援事業所で障害者の就労支援を行いながら、これまで1000 人以上の発達障害やコミュニケーションが苦手な学生・若者の支援に携わる。

本書では発達障害に分類される「ASD(自閉症スペクトラム障害)」、「ADHD(注意欠如・多動性障害)」、「SLD(限局性学習障害)」に焦点を当て、それぞれの特性から解説。自身の得意なことと苦手なことを言語化し、どんな仕事をしたいのか、どんな企業があるのかを分析する方法を紹介しています。

身だしなみやマナー、エントリーシート・履歴書の書き方、面接時の注意点まで、就活の1から10までをしっかり網羅しています。

今回はその中から業種研究・職種研究の方法やエントリーシート・履歴書のポイントなどについて解説した「第5章 企業を調べてエントリーしよう」の一部を抜粋して紹介します。

業種研究・職種研究は入社後のミスマッチを防ぐために必要ですし、エントリーシートと履歴書は自分のことを的確に伝えるツールとして活用したいところ。具体的にどうすればいいのかが分かる内容となっていますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

以下、『ちょっとしたコツでうまくいく!発達障害の人のための就活ハック』から「第5章 企業を調べてエントリーしよう」の一部を抜粋します。掲載にあたって編集しています。

業種研究・職種研究の進め方

◆自分に合う業種や職種を考えることで入社後のミスマッチを防ぎましょう。

◆業種や職種をさまざまな観点から調べて比較しましょう。

◆人手不足の業種・職種は、内定につながりやすくなります。

業種・職種研究で入社後のミスマッチを防ぐ

世の中にはさまざまな会社がありますが、それらを一定の条件で種類分けしたものが「業種」です。業種には製造業やサービス業、金融業などの種類が存在します。「職種」とは仕事内容を表すもので、こちらも営業、生産、総務、経理、人事、専門職などさまざまな種類が存在します。

業種や職種によって求められるスキルや強みは異なります。発達特性のある方の場合は、求められるスキルや強みが合わないことで仕事とのミスマッチが発生する可能性が高いため、自分に合う業種や職種を探しましょう。

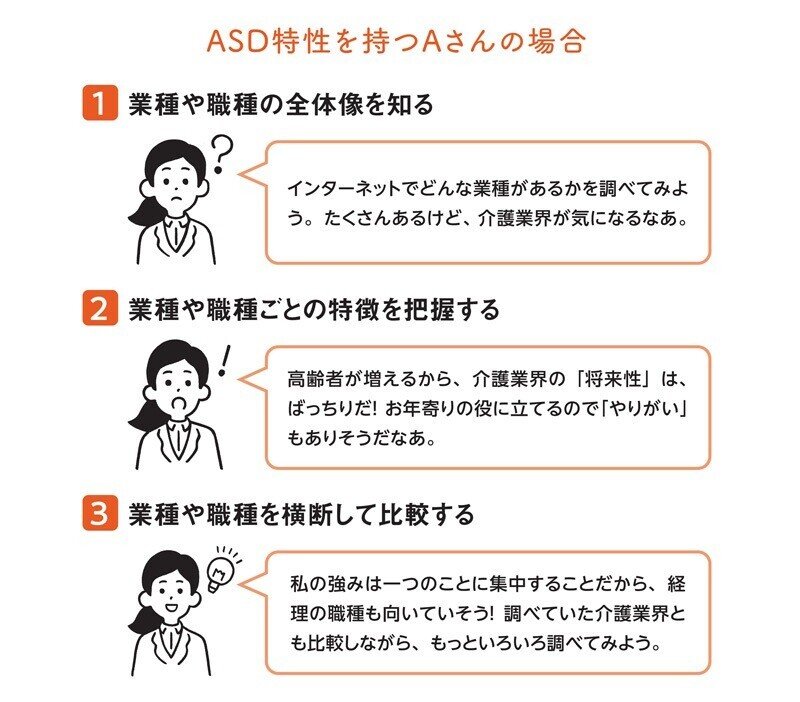

業種・職種研究のステップ

最初に業種や職種についての全体像を調べ、次に複数の観点で特徴を調べて比較するとよいでしょう。

例えば、

•今その業種や職種ではどのような仕事が行われているのか

• どのようなスキルや経験が必要とされているのか

• 求人数は多いのか少ないのか

• 将来性はあるのか

などを中心に見ていく方法があります。

これらの情報は新聞やインターネットで調べることができます。関心のある分野だけでなく、自分の強みを発揮できそうな分野も調べておきましょう。

人手が不足している業種や職種はねらい目!

数ある業種や職種の中でも、人手が不足している分野と、人手が足りている分野があります。判断基準には、一般にも公開されている「有効求人倍率(有効求人数を求職者数で割ったもの)」を活用するとよいでしょう。

人手が不足している業種や職種では積極的な人材採用が行われるため、内定に至る確率が高くなります。人手が不足している業界として、例えば、建設業、小売・サービス業、介護・福祉業、情報通信業などがあげられます。反対に、人手が足りている業種や職種の場合、内定に至るまでのハードルが高くなります。

つまり、自分のスキルや能力とは別に、どのよう業種や職種で人材が必要とされているかを考えることも、内定につながる大切な視点です。

働きたい企業や組織を選ぶ考え方

◆働きたい企業や組織を選ぶための3つの視点をおさえましょう。

◆働く環境が自分に適しているかもあわせて考えましょう。

◆第三者に相談すると、新しい企業情報を知ることができる可能性があります。

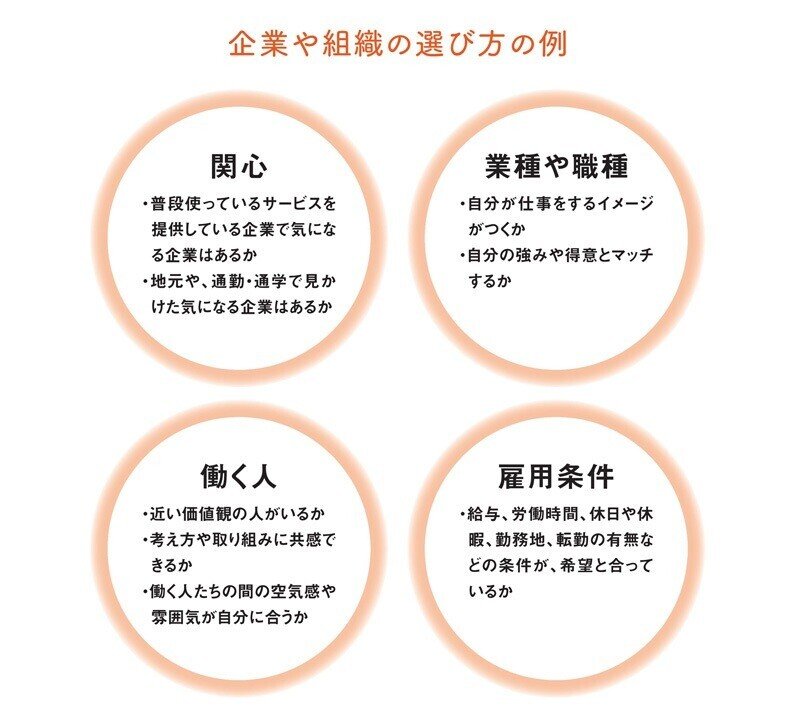

「関心」「業種や職種」「働く人」から選ぶ

世の中にはたくさんの組織があります。株式会社以外にも、行政機関、社会福祉法人やNPO法人などの多様な法人形態を合わせると、数百万もの企業や組織が存在します。

その中から働きたい企業や組織を見つける方法として、「関心のある企業や組織から考える」「業種や職種から考える」「働く人から考える」といった3つの視点を持つことがあります。この3つの中で最も自分が考えやすい視点から進めていくとよいでしょう。

最終的には給与や勤務地などの雇用条件も大切になります。譲れない雇用条件を整理しておくとよいでしょう。

自分に合った環境を選ぶと働きやすさにつながる

発達特性のある方の場合は、上記で述べた3つの視点に加えて、働く環境が自分に適しているか? ということもあわせて考えてほしいと思います。働く環境によって発揮できるパフォーマンスが大きく変わることがあるからです。

例えば

• 臨機応変な対応が求められる組織なのか/決まったことをミスなくこなすことが求められる組織なのか

• 部署の異動が多い組織なのか/1つのことを突き詰める組織なのか

などによっても長期的な働きやすさは変わってきます。外部から見ているだけではわからないこともあります。業界の特徴を詳しい人に聞く、OB訪問や職場見学をする、インターンシップに臨む、インターネットの口コミを見るなどして内部の情報を得られることもあるので、積極的に情報収集を行いましょう。

第三者に相談して間口を広げる

自分1人では、どのような企業や組織を受けるか選べないこともあるでしょう。そんなときは、新卒であればキャリアカウンセラー、転職の場合はハローワークの窓口や転職支援サービスのカウンセラーといった就職活動に詳しい第三者に相談するのもおすすめです。

事前に自分の経験、強みや弱み、雇用条件、通勤時間などの希望を整理した上で臨むと、適切なアドバイスが受けやすくなります。自分では想像していなかった企業が見つかるかもしれません。

並行して複数企業に応募するか考える

◆複数企業に応募することにはメリットとデメリットがあります。

◆並行して企業に応募するか、自身の発達特性も含めて検討しましょう。

◆並行して企業に応募するときにはスケジュール設定に余裕を持ちましょう。

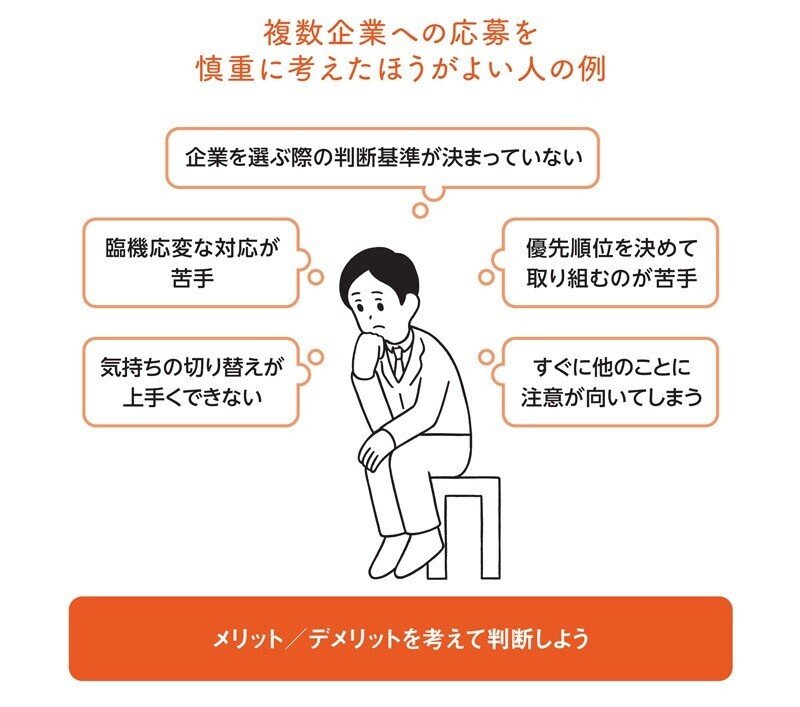

メリットとデメリットを知ろう

並行して複数企業に応募することのメリットとデメリットを考えてみます。

まずメリットとして、雇用条件や雰囲気などを比較しながら企業を選ぶことができる点があります。また、ある会社が合わないと感じたとしても、他社への応募を並行して進められるため、就職活動の短縮化が図れることもメリットです。

一方デメリットとしては、応募書類の作成や面接準備なども並行するため、準備が追いつかない可能性があります。また、応募した企業によって面接の受け答えを変えたり、面接が重なったときには優先順位を決めたりする必要も出てくるので、臨機応変な対応が求められます。

自身の発達特性を考慮して、並行して応募するかを考えよう

複数企業に応募することのメリット・デメリットをおさえたら、次は自分自身の発達特性を考えて就職活動の進め方を決めましょう。急いで就職活動を進めたい気持ちがあったとしても、準備が追いつかなくなってしまっては本末転倒ですので、無理なく取り組める応募方法を考えましょう。

優先順位を決めて取り組むのが苦手な方にとっては、並行して複数の企業に応募することはハードルが高く感じられるかもしれません。その場合は、優先順位のつけ方を124ページを参考にしながら進めてみるとよいでしょう。

スケジュールには余裕を持とう

就職活動では、想定していたより面接の回数が増えてしまったり、書類作成がうまくいかなかったりと、予期せぬことが発生する場合があります。スケジュールを詰め込みすぎていると、準備が間に合わない状態で面接や選考を受けることになってしまいますので、余裕を持ったスケジュール設定が大切です。

しかし、いくら余裕を持ったスケジュールを設定していても、面接日程が重なる可能性もあります。日程が重なった場合、面接日程の再調整をお願いしたり、どうしても1つの企業を選ばざるを得ない場面が出てくるでしょう。そのとき、どの企業を優先するのか、その判断基準になるものはなんなのか(仕事内容や勤務地、雇用条件など)を明確にしておくとよいでしょう。

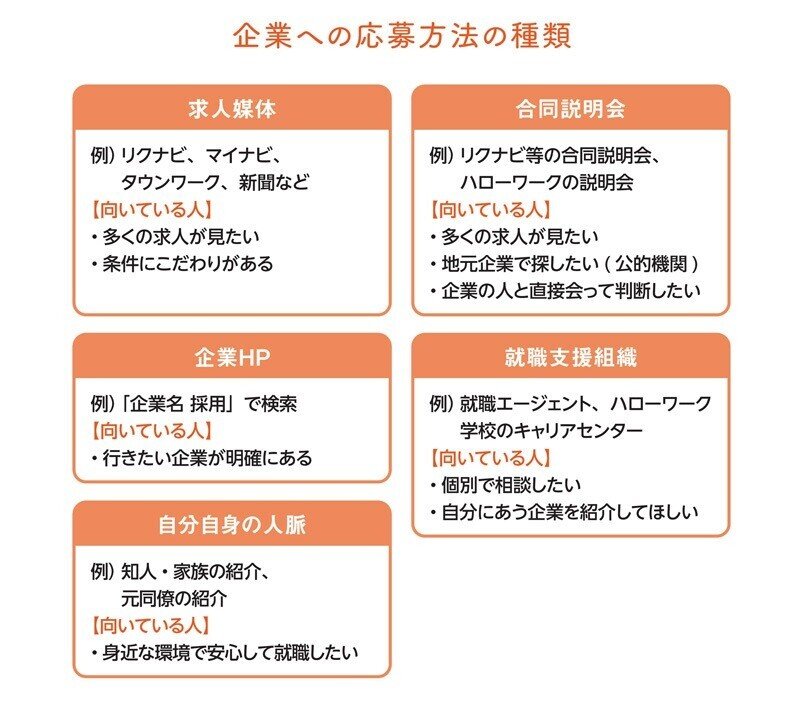

企業への応募方法の選び方

◆企業への応募方法には、いくつか種類があります。

◆それぞれの応募方法の特徴を知っておきましょう。

◆自分の発達特性や不安に合わせて、応募方法を選択することが大切です。

企業への応募方法は1つじゃない

求人のある企業を探すための主な手段として、図に示したような方法があります。新卒の場合は学校のキャリアセンターや研究室単位で求人が来ていることもありますので、学内の資源として有効に活用しましょう。

加えて、近年はインターンシップから採用につながるケースも増えているので、インターンシップへの参加は積極的に検討しましょう。

応募方法の選び方

求人媒体を活用する場合や、関心のある企業のHPから直接エントリーする場

合、自分自身で関心がある企業を調べて応募することになります。メリットとしては、数多くの企業に直接アプローチできることがあげられます。

一方で、就職活動の計画を立てたり、積極的に行動をおこしたりすることが苦手な場合は、就職活動をうまく進められないことがあるかもしれないので、注意が必要です。

人材紹介会社やハローワークなどの公的機関、学校のキャリアセンターなどの就職支援組織を活用する場合は、キャリアカウンセラーが相談に乗ってくれます。個別でアドバイスを受けられるので、安心して就職活動を進めることができます。

一方で、求人数が限られる場合もあるため、あなたの関心がある会社が見つかりにくい可能性もあります。

いくつかある方法から1つを選ぶのもよいですが、キャリアセンターやハローワークで相談をしながら、求人数が多い求人媒体を活用するといった、組み合わせ型の就職活動も可能です。

自分に合った応募方法を選ぼう

1人で就職活動を進めることに不安がない方は、行きたい企業に応募するためにどの方法を活用してもよいと思います。ただし「就職活動の計画を立てる」「予定に優先順位をつける」「企業を選ぶ判断基準を決める」ということに苦手や不安がある方の場合、キャリアカウンセラーに相談できる方法を使うのが望ましいでしょう。

また、向いている仕事がわからないときは、インターンシップからの採用をしている企業に応募することも1つの選択肢です。自分の発達特性や不安に合わせた応募方法で就職活動を進めていきましょう。

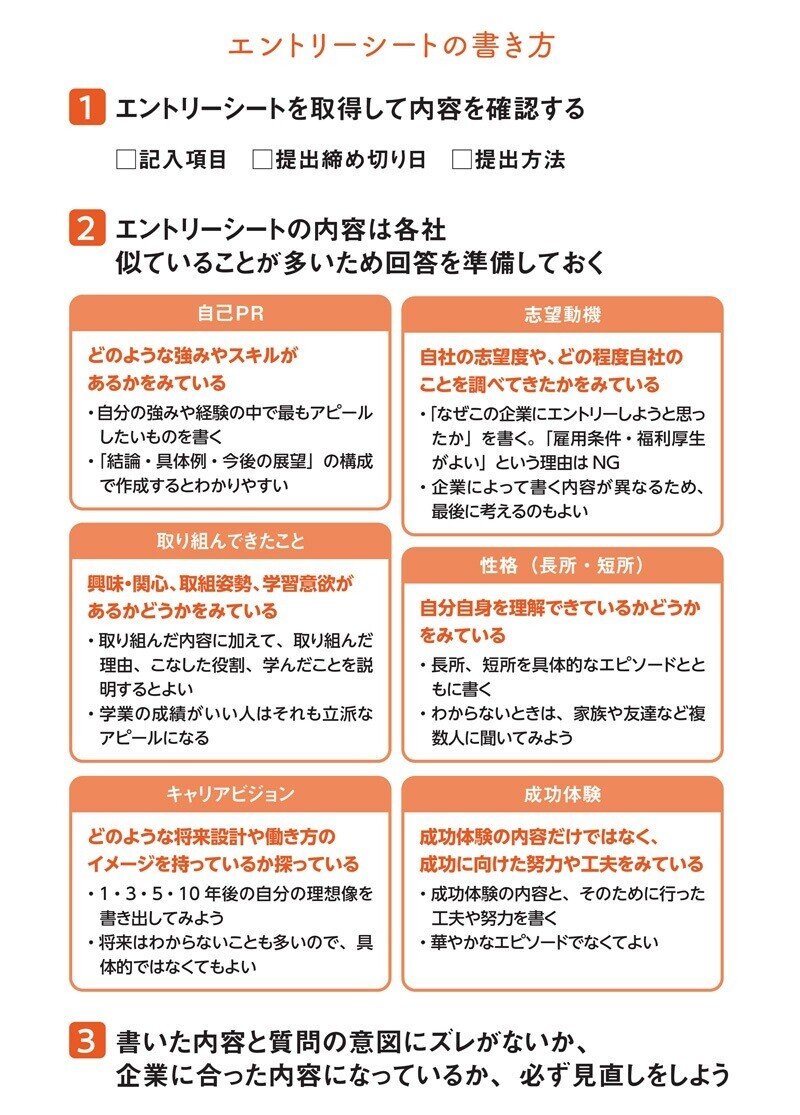

エントリーシートを書いてみよう

◆エントリーシートでよくある質問への回答を事前に整理しておきましょう。

◆エントリーシートの質問内容に対して適切に答えるようにしましょう。

エントリーシートってなに?

企業に応募する際、履歴書や職務経歴書以外にエントリーシートの提出を求められることがあります。エントリーシートとは企業が書類選考に用いる応募書類のことで、企業によって様式が違います。

よくある質問には下の図のような項目があります。事前に回答を整理しておくことで、どの企業のエントリーシートにも応用することが可能でしょう。

また、細かく質問項目を設定せず「自由に自己PRしてください」というエントリーシートもあります。その場合は、よくある質問項目の中から最もアピールできる内容を選んだり、それらを組み合わせたりすると、効率的に作成ができるでしょう。

エントリーシート作成の注意点

企業が求めている質問内容に適切に答えることが大切です。いくら自分のことをアピールできていたとしても、質問項目に沿って回答していなければ評価されにくくなります。

エントリーシートに記入する前と記入した後に、回答内容が質問内容と整合性がとれているか確認しておくとよいでしょう。可能であればキャリアカウンセラーなどの第三者に確認してもらうとさらに安心です。

エントリーシートで記入した内容は、その後の面接で聞かれることも多いので、WEB提出の場合は送信する前に印刷しておくか、下書きを作成しておきましょう。手書きの場合も必ずコピーをとりましょう。

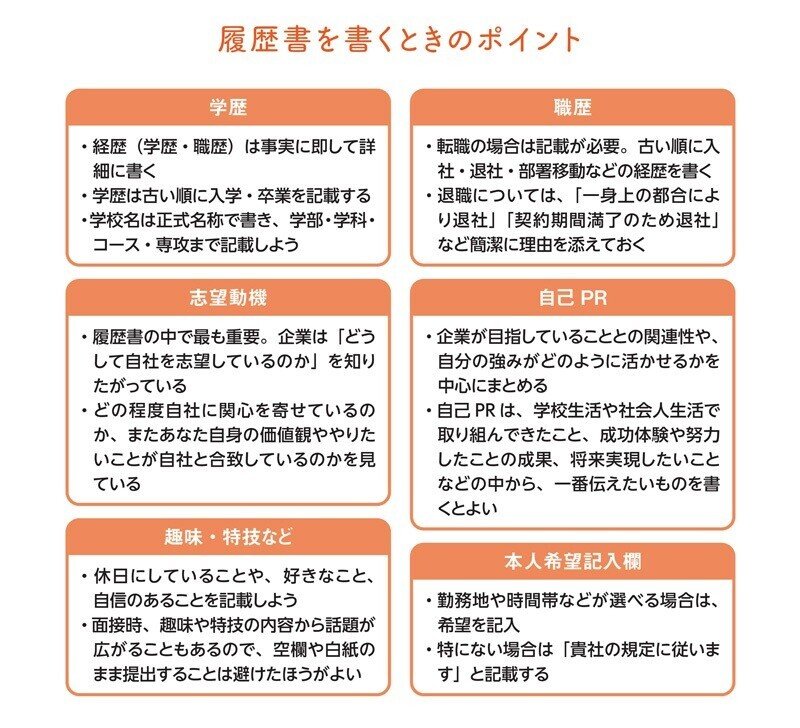

履歴書の書き方 基本のルール

◆企業が指定している履歴書の形式や手書きの必要性は必ず確認しましょう。

◆履歴書を書くときのポイントや基本的なルールをおさえておきましょう。

◆自由記述欄には、自分が一番伝えたいものを書きましょう。

履歴書を準備しよう

就職活動を行う際に必要になるのが履歴書です。まずは次の2点を確認します。

•応募する企業が指定している履歴書があるか

•手書き指定があるかどうか

企業からの指定がないのであれば、コンビニや文具店などで購入できる履歴書で問題ありません。最近はインターネット上に多くの履歴書フォームが掲載されているので、それらのフォームを印刷して活用するのもよいでしょう。手書き指定がない場合は、そのままパソコンで入力できるフォームを活用して作成することもできます。

事実に即して詳細に書こう

履歴書とは、企業に自分の経歴や人となりを知ってもらえる最初の書類です。履歴書を見た採用担当者に「この人に会ってみたい」と思ってもらうことができれば、次の選考に進むことができます。だからこそ履歴書に書かれている情報には、次の2点が含まれている必要があります。

•自分自身を適切に表現できていること

•会ってみたいと思わせられること

その中でも、経歴の部分は事実に即して詳細に書きましょう。学歴については経歴を古い順に書きます。高等学校や専門学校、短大、大学については「学部、学科、コース、専攻」まで書いておくのがよいでしょう。

また、転職の場合は職歴も記載する必要があるので、古い順に入社・退社、部署移動などの経歴を書くようにします。退職理由については「一身上の都合により退社」「契約満了のため退社」などと簡潔に理由を書いておきましょう。

自由記述欄の書き方

履歴書のフォームによっては、志望動機、特技、趣味、アピールポイントなどを自由に記載できる記述欄があることがあります。どのような内容を書けばよいか迷うこともあると思いますが、白紙で出すことは避けたほうが無難です。

自己PR、学校生活や社会人生活で取り組んできたこと、成功体験、長所・短所、将来実現したいことなどの中から自分が一番伝えたいものを書くことが望ましいでしょう。

よろしければスキやシェア、フォローをお願いします。これからもぜひ「翔泳社の福祉の本」をチェックしてください!