2022/2/28週|「センスのあるマーケター」について考えてみる

この記事は何か?

株式会社タイミーで執行役員CMOを務めている中川と申します。

マーケティング関連の仕事をしている中で感じたことを綴り、コツコツと学びを積み重ねる『CMO ESSAY』というマガジンの記事の一つです。お時間あるときにご覧いただければ幸いです。

タイミーは、すぐに働けてすぐにお金がもらえるスキマバイトアプリです。

今週はマーケターの「センス」について。

広告代理店の頃から10年以上仕事をしている中で、

この人(あるいはこのアウトプット)センスあるなぁ…

と感嘆する時があります。必ずしもマーケターという肩書きではなく、営業職だったりクリエイティブ職だったり色々なのですが、それがどんな時・どんな人か、何が違うのか?について自分なりの解釈を考えてみたいと思います。(以下では自分のことは棚に上げていますのであしからず。。)

参考文献

(出てくる例などは断りがない限りはこの本からの引用です。)

データは前提だけど、もっと重要なのは・・・

自身についてですが、どちらかというとデータや数字を使って理解をし、意思決定をするのが大好きなタイプだと認知しています。

大好きというか日本語以上の共通語として機能するものが数字しかないと思っています。言葉は話者によって意味するものが異なるのでズレがちで、気を付けておかないとすぐ議論も成り立たなくなるため、そのリスクが一番小さい数字やデータを使っているという感覚です。

マーケターとして、データを扱うのはベースになると思います。その上で、そのデータをどう意味づけるかの方が重要なので、そこを落とし穴に気をつけながら分厚くしていきたいですね、という指摘がこの記事の結論になると思います。

まず、仕事の中でよくあるステップは以下のようなものではないでしょうか。

▼STEP 1:数字やデータで世の中を表現(なんらかの単純化したモデルに落とし込むこと)する。

▼STEP 2:そこに解釈・意味づけする。

▼STEP 3:それをもとに意思決定する。

この一連のステップは進んでいくとある種の好奇心も満たされるものですが、同時に「落とし穴」のようなものも含んでおり、センスある人はこの辺を少しでも回避しようとしていると思います。言い換えると、センスのある人はSTEP 2の落とし穴を回避しつつ、意味付け・解釈が分厚いのではないでしょうか。

補足|実はモデルの中身はよく見えていないこともある

落とし穴について記載する前に、STEP 1に関連する部分で少し補足です。

僕たちはSTEP 1で何らかのモデルを構築しますが、このモデルのことをどの程度深く知っているのでしょうか?

まず、デジタルマーケティングを例に考えてみます。

インプット「媒体xにy円投資して」

~

アウトプット「zインストール発生しました」

上記はインプットとアウトプットがあるので、例えばCPI(インストール単価)をもとに意思決定をしていくための「モデル」と捉えることができます。

日常の仕事だと、上の「~」(この記事では以下「プロセス」と呼びます)の部分はそんなにフィーチャーされない場合が多いと感じます。ですが、センスのある人はここを少しでも考え、STEP 2の部分が分厚くなっていくのではないかと思っています。

もちろん、実務上は致し方ない面もあります。

仮に1,000インストールあって、それぞれのインストールはどういうプロセスで発生したの?どういう人が?どこで?いつ?を追求していたら時間がいくらあっても足りないし、この例ではそもそも追うことすらできないものが多いです。

それよりもアウトプットをみて、意思決定を変えて(デジタル広告だったら例えば予算配分を調整して)、行動を積み重ねていく方がより求められることが多いのかなという印象です。

「~」(プロセス)の部分が思った上に見えていない、これを表すもう一つの例としてAmazon アレクサの例があげられます。

インプット「アレクサ、灯りをつけて」

~

アウトプット「電灯がつく」

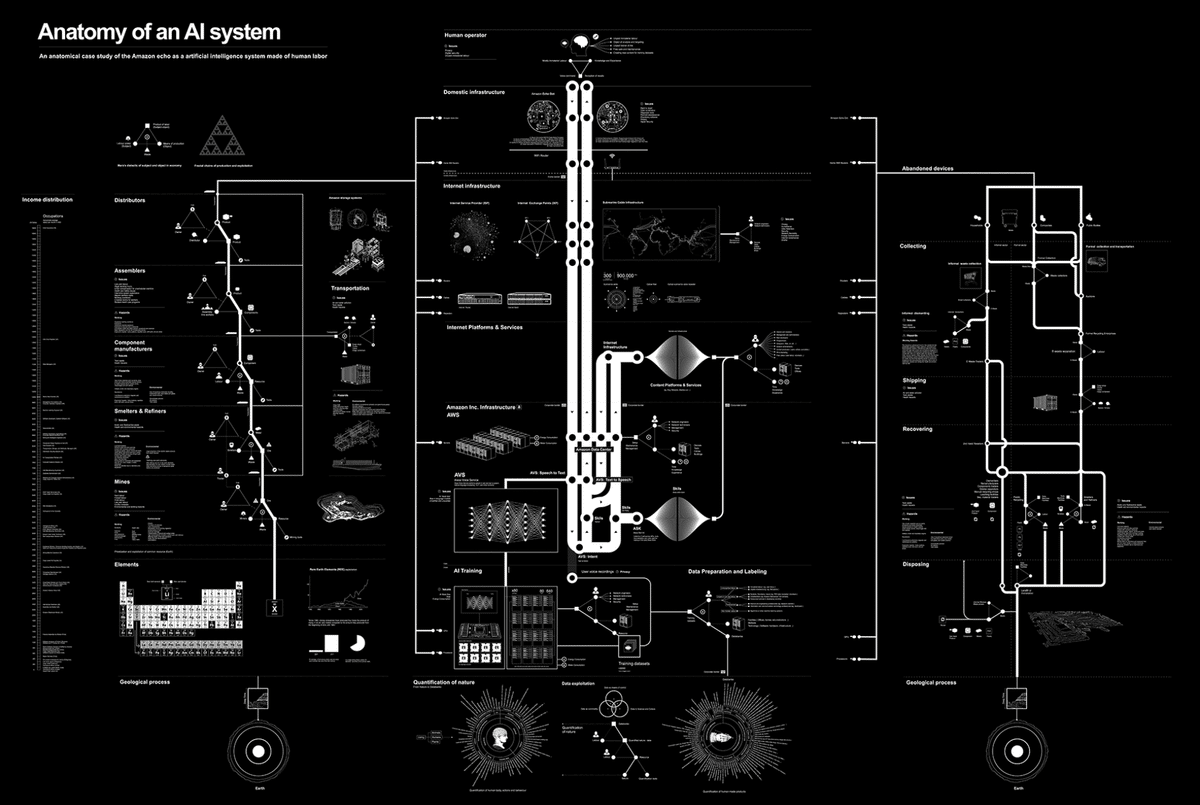

ここにおける ~ (プロセス)について表した図が下記とのこと。

めっちゃ複雑・・・!(けど美しい)

この図について引用元の冒頭で述べられているのは下記のようなことです。

短い命令と応答が、この消費者向け音声対応AIデバイスとの最も一般的な関わり方である。しかし、この一瞬のインタラクションの中に、膨大な能力のマトリックスが呼び出されています。採掘、物流、流通、予測、最適化のネットワークにわたって、資源の抽出、人間の労働、アルゴリズム処理の鎖が交錯しているのです。このシステムの規模は人間の想像をはるかに超えている。その巨大さ、複雑さをどうしたら理解できるのでしょうか。私たちはまず、誕生、生、死の3段階に渡る惑星システムの分解図と、21のパートからなるエッセイから始めます。これは、ひとつのAIシステムの解剖学的な地図となります。

今日の世界で本当は何が起きているかが見えていないことも多そうですよね。インプット(入力)とアウトプット(出力)しか認識できないことの方が多いのかもしれません。

ですが、時間もないのでこうした状況でも意思決定しないといけない、、大変っすよね、、マーケターの皆さん…!という話でした。(もちろんマーケターに限らず全職種で)

ビッグデータは何が起きているかは説明できるが、それがなぜ起きているかはたいてい説明できない

だからこそ、我々人間が行うSTEP 2の解釈・意味づけが重要になるわけですが、以下ではその際に気をつけるべき落とし穴とその回避策について書いてみます。

落とし穴にはまらずに、解釈・意味付けを「分厚く」する

さて、「センスのある人はSTEP 2での意味づけ・解釈が分厚い説」です。このSTEPを補強し、解像度を上げてくる。そういう努力の痕跡がある。

ここの差が課題仮説の差になり、打ち手の差になり、成果の差になるのではないか…そんな風に考えています。

ここでは定量データのみならず、解釈・意味付けをする上での定性情報の果たす役割も大きいです。そのため定量に定性も組み合わせて意思決定をしようという、ありがちな教訓でもあります。

ですが、もう一歩、STEP 2 における落とし穴を回避する方法についても参考図書も頼りに書いてみます。

これが重要なのは前提として、「世界中の誰もが自分達と同じようにものを考えると思い込む傾向がある」のが我々人間だからです。こうした傾向を回避しないと解釈や意味づけを見誤る可能性は大きくなります。(参考図書はむしろこうしたレンズが汚れているということを事例も用いて示してくれますのでぜひご一読ください)

落とし穴回避のためにマーケターが意識すること

❶魚は決して水の存在に気づかないと自覚する

まず自分のレンズが汚れていると認識することが第一歩であると参考図書の中でも指摘されています。これは上述のように皆が自分と同じように考えるだろうという思い込みを中々抜け出せない場合が多いためです。

自社のプロダクトについて、海外市場へのGTM戦略を考えようというシチュエーションを想定するとわかりやすいかもしれません。

ターゲットの文化風習言語価値観 etc. が日本人と大きく異なる場合、同じデータをみたとしてもそれがなぜなのかの解釈を、自分(ここでは日本人の私)のレンズを通して行うとずれる可能性があるのは感覚的にも理解できるかなと思います。

個人的にはこれは同じ日本人同士でもあると考えており(性年齢・居住地域など色々な要素で)、こうした点を鑑みながらターゲットセグメントを決めていく必要があります。具体と抽象を行き来しながら、とはいえ投資活動なのである程度の規模があるセグメントを設定する必要がありますので、塩梅が難しい、非常に高度な仕事になるのではないでしょうか。

とにもかくにも、ターゲットの人々は自分と同じように考えるわけではないことをまず再確認しましょう。

❷足を使って身体化されたものにする(肌感。人間の体温を感じるまでにする。)

STEP2の解釈・意味づけをするときに、上記のように自分と異なることを前提に、ターゲットの共感・理解を深める作業をどこまで丁寧にやり切れるか、ここがセンスのあるマーケターかどうかの分かれ目だと思います。

(たまにテレビ番組とかで社長が店頭に入る、現場に立つ、みたいな話が出てきたりしますが、あれはこの落とし穴回避策の例の一つと見ています)

設定したターゲットの考えを再現できるくらいにまで、自分の一部にする。身体化する。未知が既知になる。非日常が日常になる。イタコ。物差しの表現は色々あります。この辺はデータ見ていてもわからない(ビッグデータがなぜを説明できないように)ので、足を使ってやってみる行動力が求められます。

したがって、ターゲットの近くにいる人の「肌感」というのは、実に重要な情報源と捉えています。

蛇足ですが、これが上手な人は「質問力」に長けている人が多いと思います。ターゲットが言っていること・言っていないけど本当は思っていること、を引き出したり観察するためにさまざまな視点から、あるいは深く掘っていくための質問を投げかけられると強いです。

❸個別最適に向かう世の中と逆行する仕組みを持つ

世の中のテクノロジーは落とし穴にはめようとしてくる、そういう傾向にあるというのにお気づきでしょうか?(言い方良くない)

例えばGoogle Discover。ログイン中のGoogleアカウントから収集した情報をもとに、そのユーザー向けの「おすすめ」として表示してくれる機能で、非常に便利です。

非常に便利、なのですが、気づけば自分が好む記事ばかりレコメンドされるようになります(おかげでオードリーさんとか日向坂46関連の記事は見落としません。笑)

他にもTwitterのタイムラインにもトピック機能でのツイート、noteにもおすすめ記事みたいな機能があります。

情報(コンテンツ)量が莫大なので探す手間を考えるとこうしたレコメンド機能に近いものは必然だと考えています。

ただし、そこに充てられる時間というリソースは一定量で決まっています。

ですので、自分の既知の情報、既知のちょっとしたニュース、元々備わっている自分の考えを強化するコンテンツだけで時間が100%埋まってしまう可能性が高い環境下に自分たちは置かれているということです。

私たちの身体が私たちの食べたもので作られるように、私たちの考えも私たちが触れた情報で作られます。

ここで重要なのは、こうした状況にあることを自覚して、自分の時間の配分をコントロールする仕組みを持つことではないでしょうか。

例えば、西洋古典を読んでみる、一回り違う世代に流行っているものに触れてみる、プロボノ(スキルを活かしたボランティア)で普段と全く異なるメンバーと共同作業してみる、インドやキューバに行ってみる、などが自分がこれまでやってきた個別最適への争い(笑)です。

マーケターたるもの、自分以外の人間を見るに努力投入量が求められるのではないでしょうか。

今週のまとめ

センスのあるマーケターとは何だろうなぁ、について自分なりに思うことを言語化してみました。

センスのあるマーケターは数字の扱いに長けているのはもちろん、数字やデータを意味づける際の落とし穴を回避し、分厚い仮説を立てる

落とし穴を回避するためにやれそうなこと3選

自分のレンズと他人のレンズが異なることを自覚する

肌感と呼べるところまで他人のレンズをものにする

個別最適に陥らないように時間の使い方をコントロールする

補足:データや数字によるモデルにはインプットとアウトプットしか見えていないものも実は多い(中身複雑すぎる、あるいは追うのが実質難しいため)

ではでは今週はこの辺で。

この後また夢でお会いしましょう、アディオス。

この記事が参加している募集

お読みいただきありがとうございます。お役に立つ部分がもしありましたらXでシェアいただけますと幸いです!!