住吉大社のまわりを歩こう(2) 石灯籠

住吉大社の総本宮。大きな石灯籠に圧倒されます。

巨人のように並ぶ石灯籠。

「すみよっさん」を護るがごとく。

住吉大社

大阪市住吉区住吉2-9-89

開門・午前6時

閉門・午後5時

最寄り駅は……

●南海電車・住吉大社駅

●阪堺電車(チンチン電車)・住吉鳥居前

まず、反橋を渡って本宮にお参りしました。

その後、まわりをぐるりと歩きました。

時間のあるかたは、石灯籠めぐりをオススメします。よい運動になりますよ。

石灯籠 (いしどうろう)

灯籠とは神社の灯り。現代的に言えば石の照明器具。

大きな住吉大社の石灯籠。柱の部分に献燈・常夜燈などと彫られています。

人より大きな石灯籠が、たくさんあります。

大阪のいろんな職種・商人・組合などが商売繁盛を願い、こぞって参拝と奉納をしたのです。

素人のわたしでも、わかる石灯籠をご案内いたします。

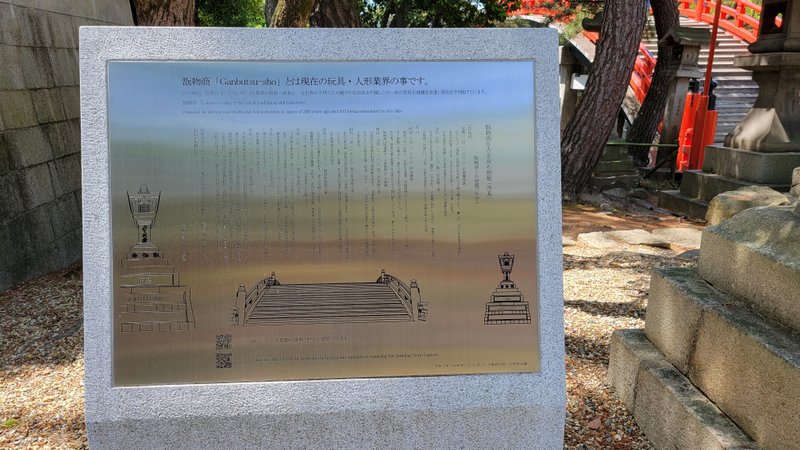

玩物商(がんぶつしょう)

これは住吉大社で、一番大きな石灯籠ではないでしょうか。

手前の石灯籠も背が高いのですが、それよりもはるかに高く大きいのです。

誰が奉納したのでしょう。

柱に翫物商とあります。

玩物は、玩具、オモチャ屋さんですね。

説明板には人形業界の事とも。

子どもは宝。親は、我が子に健やかな成長を願うもの。

段飾りの「お雛さま」・鎧兜の「五月人形」……古式ゆかしき大きな行事。

今も昔も、お子さま企業はドル箱商売……だったのですね。

材木商人

和州 吉野郡とあります。和歌山県の材木は船で大阪に運ばれて来ました。家や橋の材料で暮らしの必需品。

大阪には家具の街もありますが、材木店も、今では少なくなりました。

薪問屋(たきぎどんや)

材木屋さんに続き、薪屋さん。

ご飯を炊くにも、お風呂を沸かすにも薪は生活になくてはならないものでした。

現在の燃料は電気・ガスなど。

これは、消えた職種のひとつですね。

同盟保険会(どうめいほけんかい)

むかしの字で「同盟保険會」

生命保険会社の組合でしょうか。

日本初の保険会社は、明治時代にできた「明治生命」だそうです。

石灯籠の柱の下がスカートのように何段も重なり広がっています。

保険屋さんの安定した仕事ぶりは、現在に通じています。

薩州大阪問屋

台座の部分です。薩摩(鹿児島県)の大阪問屋衆。

住吉大社で石灯籠を見ていて「中」という字をよくみます。

仲間・グループみたいな意味なのではないでしょうか。

この場所は住吉大社の南側・石舞台を抜けた場外です。

春に弓道大会がありましたが、しばらくお休みしています。

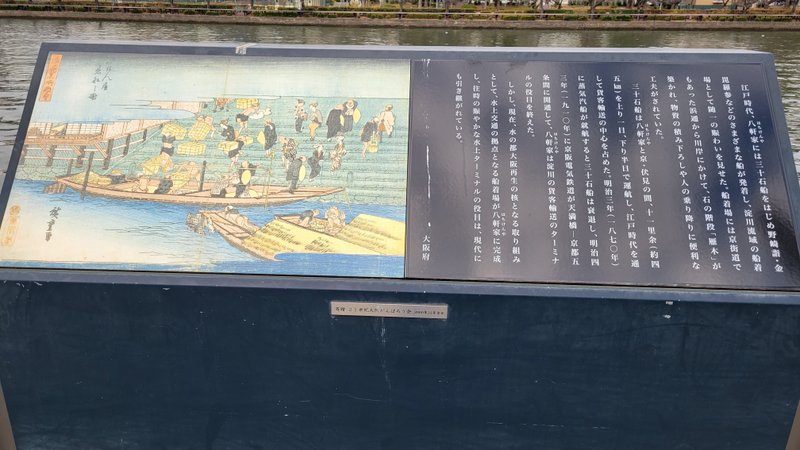

三十石船(さんじゅうこくせん)

大阪・天満橋から京都・伏見へ。川路を上る三十石船。

天満橋・八軒家浜の案内板です。

むかしの淀川で活躍した船・三十石船。

灯台も復元されています。

海運や安全祈願で船会社の石灯籠も多いのです。

大阪巡航合資會社

後ろは駐車場。脚が琴柱の石灯籠があります。

石灯籠を見ていくと柱や台座がバラエティーに富んでいます。それも、おもしろいところです。

大阪巡航合資會社。

かつて大阪の町には堀川がたくさんあり巡航船が走っていました。バスや電車の発達により廃止に。

これも消えた職業です。

大阪陶器組合

よく見れば陶器の灯籠が中にあります。石灯籠だけではないのですね。絵付けもされています。

倒れぬよう厳重に保護されています。

石灯籠は夢に出るかも

住吉大社の石灯籠は、約六百基。

その他、いろいろあります。

●「さこば」(魚市場)

●「古着商」「小間物」

●「菜種油」「紅花商」……など

中には戦火の被害を受けたような石灯籠も。

巨大な石灯籠。夢に見そうなくらいのインパクト。

散歩の楽しみが増えました。

「すみよっさん」また行きます。

住吉大社のまわりを歩こう。

いつも こころに うるおいを。

水分補給も わすれずに。

最後までお読みくださり、

ありがとうございます

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?