(姉川の戦い)孫子の兵法と日本の戦国時代:信長の戦略を分析する No.02

2.姉川の戦い(1570年)

姉川の戦いは、1570年10月19日に現在の滋賀県彦根市で発生した戦闘です。この戦いでは、織田信長と徳川家康の連合軍が浅井長政と朝倉義景の連合軍と対峙しました。この戦いは、信長の勢力拡大に対する地域大名の抵抗の一環として起こり、信長にとっては、周囲の敵対勢力を一掃する重要な局面となりました。

(1)姉川の戦いにおける孫子の兵法の戦略的チェックリストの適用検証

評価

計(けい): 信長は自らの勢力圏を拡大するという戦略的目標を明確に持ち、周囲の敵対勢力を排除することを狙いました。一方、浅井・朝倉連合軍も共同で信長の脅威に対処するという明確な目的がありました。

作戦(さくせん): 信長は家康との連合を強化し、敵軍に対して数の優位を保つ戦略を取りました。浅井・朝倉連合軍は地の利を活かし、信長軍を迎撃する計画を立てました。

形(けい): 信長は大軍を率いることで圧倒的な力を示し、敵の士気を削ぐ狙いがありました。浅井・朝倉連合軍は防御的な戦術を取り、敵の進行を阻止しようとしました。

勢(せい): 連合軍は初期の戦闘で優勢を保ちながらも、次第に信長の戦術に翻弄され始めました。信長軍は戦況が不利になると徳川家康の援軍が駆けつけるなど、勢いを保つための行動が見られました。

戦(せん): 実際の戦闘では、信長は敵の動きに応じて戦術を柔軟に変更し、連合軍の戦意を削ぐことに成功しました。連合軍は堅実な防御を試みましたが、信長の戦略に対応しきれなかった部分も見られます。

虚実(きょじつ): 信長は軍の規模を誇示することで敵を威嚇し、実際以上に強大な軍力を有しているかのように見せかけました。連合軍は自軍の実力を最大限に活用しようとしましたが、信長の戦略には翻弄されました。

間諜(かんちょう): 情報戦では信長が優位に立ち、敵軍の動きを常に把握して有効な対策を講じることができました。連合軍も地元の支持を背景に情報収集を行いましたが、信長のスピードには対応しきれませんでした。

分析結果

姉川の戦いは、信長が中央集権化を進める過程での重要な戦いであり、彼の戦略的な洞察力と戦術の適応能力が光る事例です。浅井・朝倉連合軍も堅実な抵抗を見せましたが、信長と家康の連合軍の圧倒的な戦力と戦略には及ばなかった。この戦いは、信長が地域大名との対立を制し、天下統一への足がかりを固めたことを示しています。

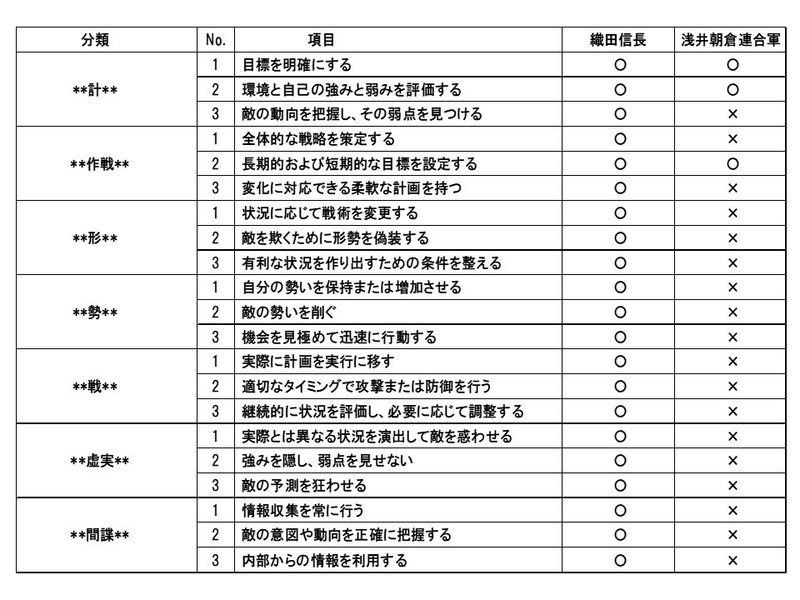

(2)姉川の戦いにおける織田信長と浅井長政・朝倉義景の戦略の孫子の兵法チェックリスト評価

この表は姉川の戦いにおける各戦略的チェックポイントに対する織田信長と浅井長政・朝倉義景の評価を示しています。信長の方が多くのチェックポイントで高い評価を受けており、特に変化に対応できる柔軟性や戦術の隠蔽、情報戦において優れていたことが確認できます。

※この記事の作成には、OpenAIの言語モデルであるChatGPTを利用しました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?