断面について ~木構造のための構造力学~6

目次

第1回 計算書を読んでみよう

第2回 力のつりあい

第3回 モーメントとは?

第4回 反力

第5回 応力

第6回 断面について(今回)

第7回 図心・断面一時モーメント

第8回 断面二次モーメント

第9回 断面係数

第10回 許容応力度

応力までは、表現は線でしたね。でも実際は木材でも鉄骨でも鉄筋コンクリートでも太さを持ちます。構造ではこの太さのことを断面といいます。その断面も太い、細いだけではなく、円形だったり長方形だったり、縦だったり横だったり、いろいろあります。その使い方・性能をここから勉強していきます。断面の性能がわかれば、先ほど紹介した応力を使って、その断面で大丈夫かを判断することが出来るようになります。

昔は、応力を出す作業と断面を出す作業は別別でした。今でも別別のソフトでやっているものがあります。なので応力を出すまでと、断面計算は別物と捉えて勉強する必要があります。

実際に建物を構造設計しなくても、人間はその生活の中から構造に関する間隔を持っているものです。たとえば、スパンが飛んでいる構造物であれば、太い梁を使わなければ、とか重い物を下敷きに載せればたわむ、など。そんな感覚が構造設計でも重要になります。そこで今回は梁に関してその感覚を養っていきましょう。もちろん柱なども基本は同じです。

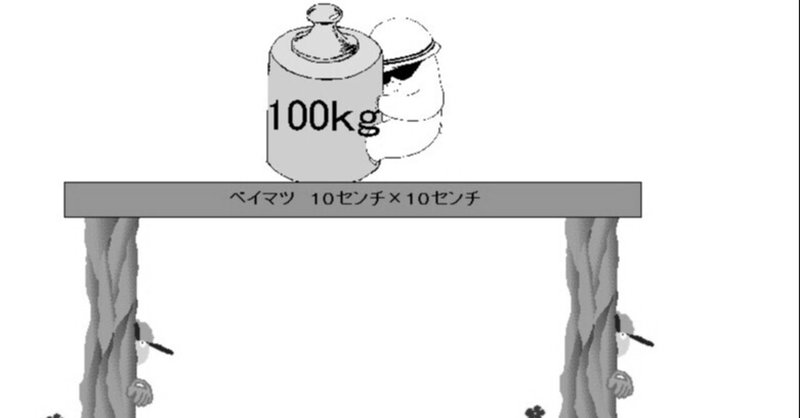

<梁は太いほど、頑丈である>

当たり前でしょうけど、上記表現はやや真実をあらわしていません。下記の梁は2つとも同じサイズです。横使いか縦使いか違うだけです。

ただ、この上に物を置いた場合、どちらが強いかわかりますか?そうですね。縦使いのほうが強いです。つまり

<梁は縦使いのほうが強い>

のです(もちろん上に何か載せた場合です)。

<梁は重ね合わせるときに注意が必要>

戦国武将の毛利元就は、3人の息子に3本の矢の教えをしました。矢は一本一本だと簡単に折れるが、三本だとなかなか折れない。つまりまとまると強い、ということです。構造でも同じですが注意が必要です。

というのは、3本集めて1本にしたとき、元から1本のものと強度が異なる!という点です。もちろん1本より3本のほうが強いのですが。果たして毛利元就はそこまで考えていたのでしょうか??

具体的には、重ねあわすとき、上下に重ねあわすと、特に強度のアップの度合いが減ります。これは上下の部材が単独で挙動してしまうためです。そのため在来木造でよくある「まくら梁」は注意が必要なのです。これは断面2次モーメントや断面係数の学習で学んでいきましょう。

<材料には重さがある>

材料には、重さがあります。ですから梁の自重でたわむ!なんてこともあるのです。木造の構造計算では梁の自重は考慮しない(というより床の荷重の中に含めて計算する)のですが、重い材料では注意が必要です。

次回は図心と断面一時モーメントです。力のかかりぐあいで、部材の強度が変わります。その一番基本的な概念を学びます。名称が難しいだけで内容は簡単です。名前に惑わされないようにしましょうね。

サポートしてくださると嬉しいです。 部分的に気に入ってくださったら、気軽にシェアかコメントをお願いします♪