古代マレー世界は、中華・インド文明に勝るとも劣らない(マレーシア古代史)

イントロダクション

こんにちは、こんばんは、おはようございます!Renta@マレーシアから国際関係論について考える人です!今回のnoteは、古代マレー世界の歴史です。

noteのハンドルネームに「マレーシア」と入れているのに、これまで全然マレーシアの話をしてこなかったことに気づきました…。

ということで、これからは、しばらくマレーシア関連の記事を書いていきます。

今回はその初回、古代史編です!

では、例によってこのnoteを読むメリットは以下です。

中華・インド文明以外の、アジア文明を知るきっかけになる

商業と宗教の関係に関する考察ができるようになる

世界史の復習ができる

経済的・文化的に繁栄した古代マレー世界

まず、なぜマレーシアではなく「マレー世界」という呼び方なのか説明します。 マレーシアという国は、 20世紀後半に入るまで存在しませんでした。 ですが、マレー系というざっくりした民族区分は存在したので、彼らが居住していた地域をマレー世界と呼んでいます。 現在のシンガポール・マレーシア・インドネシアがある地域を、マレー世界だと把握していただけたらと思います。

マレー世界はインド文明や中華文明に比べて、 影が薄いと思われていたり、世界史の教科書では紙面があまり割かれていなかったりします。 世界史の教科書での存在感が薄い理由としては、あまり文字による歴史記録が残っていないということが挙げられます。 しかし、他に文字を持っていた中華文明などの記録や考古学の研究から、古代マレー世界の繁栄が確認されています。

早速見ていきましょう。

2世紀から13世紀のマレー世界

概観

この時代のマレー世界は、インド文明の影響が強く、ヒンドゥー教や仏教を国教とする国が現れました。

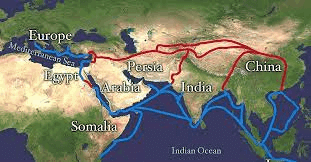

その国々は経済的・文化的に繁栄したのですが、それにはシルクロードとイスラム教の話が絡んでいます。 まず、シルクロードはローマ帝国から中華文明を結ぶ交易路です。地図の通り、陸上ルートと海上ルートがあります。 陸上ルートは 中華文明から始まって、今のウイグルやモンゴルの草原を通り、中央アジアを通って最後にシリアを到達して、地中海に出るというルートです。 海上ルートは中華文明からマレー世界を通って、インドを通過、その後アラビア半島に入って、地中海に入るというルートです。

次に仏教についてです。仏教はインドで発生し、主に東南アジアと東アジアに広まりましたが、 これはどうやらシルクロードに乗って広まったようです。 というのもシルクロードで商業を担ったのは、主に仏教徒という記録が残っています。

ここで少し脇道にそれますが、 宗教というのは、商業の広まりを助ける側面があると思います。

というのは、商業は共同体の外から始まるからです。

共同体、例えば家族や村社会では、 商品の交換というのはあまりなく、 贈与で成り立っています。 贈与と言うと少し難しく聞こえますが、お互いに持っているものを譲り合って、 共同体の中で生活必需品をまかなって生きていくというイメージです。 そして、「以前何かもらったので、今回はこちらが返す」という返報性を持っているのが贈与の特徴です。

そしてこの贈与は、共同体の中の信頼があるから成り立っています。

逆に言えば信頼がない相手には、送ったものが返ってくるかわからないので、 贈与はできません。

代わりに、物々交換や貨幣を用いた交換を行う商業が共同体の外で始まります。

共同体の外で行う商業というのは、ある程度緊張を孕んでいます。なぜなら、相手が信頼できるかわからないからです。

宗教は、ある程度この問題を解決することができます。というのも、所属する共同体が異なっていても、同じ宗教であればある程度倫理観や価値観を共有していると考えられるため、共同体の中のような信頼を享受することができるからです。

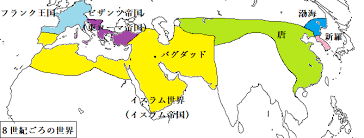

しかし、仏教徒が進めてきたシルクロード上の陸路の交易は、7世紀半ばに衰えてしまいます。原因はイスラム帝国の進出です。

アラビア半島で起こったイスラム教の勢力は、瞬く間に中央アジアと北アフリカを制覇してしまいます。

これにより、仏教徒による貿易は東南アジアに主軸が移り、古代マレー世界の経済的・文化的な繁栄に繋がったようです。

それでは、古代マレー世界で栄えた国々をいくつか見ていきましょう。

ランカスカ王国(マレー半島)

ランカスカ王国は2世紀から14世紀にかけて、マレー半島北部と現在のタイの南部に存在したヒンドゥー教の王国です。 現在のミャンマーに住むモン族によって創設されました。

ランカスカ王国は、インドと中国の貿易航路の要所であるクラ地峡を持っていたので、中継貿易で栄えたようです。 文化的には、ヒンドゥー教文化とマレー文化が融合した国でした。

11世紀には、インドのチョーラ帝国の王ラジェンドラの攻撃を受けて衰退します。そして14世紀には滅亡してしまいました。

シュリーヴィジャヤ王国(スマトラ島)

古代マレー世界で最も繁栄していたと言っても良い国が、シュリーヴィジャヤ王国です。まず文化的な繁栄としては、唐の仏教徒である義浄が、シュリーヴィジャヤ王国を7世紀に訪問しました。 義浄はシュリーヴィジャヤについてこのように述べています。

この仏逝(シュリーヴィジャヤ)の城下には僧侶が千余人おり、学問に励み、托鉢(たくはつ)を熱心に行っている。かれらが勉学している書物は中国と異ならない。沙門(しゃもん)の儀軌(ぎき)もまったく違いがない。唐の僧でインドに赴いて勉強しようと思う者は、ここに一、二年滞在して、その法式を学んでからインドに向かうのがよい

と述べています。 つまりシュリーヴィジャヤ王国は、 インド文明や中華文明に勝るとも劣らない仏教文化を作っていたのです。

また経済的には、画像のようにシュリーヴィジャヤ王国は広い地域を支配していました。それに加えて、支配下の国に中国との朝貢貿易を禁止しました。中国との朝貢貿易は、中国へ贈り物をするとそれ以上の贈り物を貰えるので、第一級の国としての名誉とともに、経済的利益もありました。それを他国に禁止することで、古代マレー世界のナンバーワンであろうとした側面が見られます。

しかし、シュリーヴィジャヤ王国もチョーラ帝国のラジェンドラ王の攻撃によって、衰退していきます。

マジャパヒト王国(ジャワ島周辺)

マジャパヒト王国は、ジャワ島東部に起こったヒンドゥー教国家です。13世紀末に、フビライ・ハンの遠征軍による混乱の中から成立しました。

ジャワ島にはシンガサリ朝というものがもともとあって、1292年に元のフビライ・ハンの遠征軍の攻撃を受けることになりました。それを機に反乱が起こり、シンガサリ朝の国王が殺されます。シンガサリ朝の国王の娘婿のヴィジャヤが、ジャワ島東部のマジャパヒト村に逃れ、王位を回復するために逆襲しました。ヴィジャヤは、元軍の協力を取り付けるのに成功し、反乱軍を抑え込みました。そして、ヴィジャヤはマジャパヒト王国を成立させ、巧みに元軍を帰国させて独立を守りました。シンガサリ朝とマジャパヒト王国は王家が同じなので、シンガサリ=マジャパヒト王国と表記されることもあります。

16世紀にイスラム教国のマタラム王国が成立し、 マジャパヒト王国は衰退していきます。これは次のnoteのテーマになりますが、 マレー世界は15世紀前までは仏教もしくはヒンドゥー教が勢力が強くて、それ以降はイスラム教の勢力が強くなっていきます。

まとめ

古代マレー世界というのは、決して中華・インド文明のおまけというわけではありません。むしろ彼らを政治的に利用したり、文化的に圧倒したりするポテンシャルを持っていたのが、古代マレー世界の特徴と言えます。

仏教やヒンドゥー教が支配的だった古代マレー世界は、14~15世紀ごろから急速にイスラム化が進みます。次回のnoteではその様子を見ていきます。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?