[短編小説] 東雲の幻

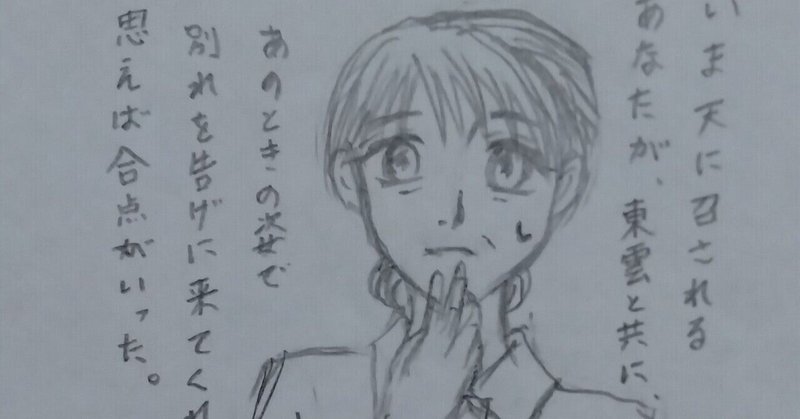

※ 扉絵は、さくらゆきさんの作品です。さくらゆきさん、ありがとうございました。

院内の見回りを終え、私はようやく最上階の師長当直室に戻れると大きく息をついた。看護師になりたての頃は、くたくたでも駆け上がれた階段だが、還暦まであと数年の脚にはこたえた。

階段を登りきると、窓の向こうに桜色と空色のパノラマが広がっていた。 思わず息を飲み、歩みを止めた。たなびく雲は朝日を浴びて淡い桜色に染められていた。これほど美しい東雲は、もう何年もお目にかかっていなかった。

訓練中の自衛隊機か民間機かわからない機影がきらりと光り、朝焼けの空に吸い込まれるように消えていった。鋭い機械音をたてていたのだろうが、最新の防音ガラスはたいていの音を遮断してしまう。病院前の通りを行く救急車の音さえ耳に届かない。もっとも、ひと昔前は当たり前のように走っていたガソリン車は、エンジン音のしない電気自動車にとって代わられ、今ではほとんど走っていない。病棟の喧騒からも切り離された最上階は、階段をのぼり終えて速まった自分の心音しか聞こえなかった。

今日の朝焼けが、あの日と遜色のない美しさだからだろうか。無音の世界から空を眺めていると、普段は心の底に沈めている思い出が高潮のように全身を飲み込んでいく。

時の流れとともに、あの頃の身を切られるような切なさは薄らいでいった。恋をするという感情から縁がなくなったまま閉経を迎えてしまい、あなたとの時間は、たまに取り出して懐かしむ宝物のような思い出にかたちを変えていた。

30だった私と41歳だったあなたは、上司と部下として出会った瞬間から、運命のように惹かれあった。あなたには、15歳年上の双極性障害を抱えた奥様と、中学生の息子さんがいた。あなたが絶対に家庭を捨てないことは、最初からわかっていた。そして、私は、そんな筋の通った生き方をするあなただからこそ愛していることに、早々に気づいてしまった。

私たちは、お行儀のよい上司と部下の関係を維持しようと努めた。だが、めぐり逢ってしまった2人は、引かれあうN極とS極のように近づいていった。そんな私たちは、荒れ狂う冬の日本海の海岸で、息子さんが大学に入ったら一緒になろうと誓い合うところまでたどり着いた。

その日に泊った旅館で、私は海に沈む夕日を一緒に見られなかったことに唇を尖らせ、早起きして朝日が見えるところにいきましょうとあなたに宥められた。翌朝、澄みわたった空気のなかで、美しい東雲に祝福された。あなたは寒さで唇を震わせながら「沈んでいく夕日より、昇っていく朝日のほうが僕たちの門出にふさわしいでしょう」と微笑んでいた。

私たちをひき裂いたのは、あのころ流行した未知のウイルスだった。あなたは、感染に怯えて病気をひどく悪化させた奥様のもとに戻っていった。私は絶望しながらも、あなたが残りの人生を後ろ指を指されることなく生きられることを嬉しく思った。

あなたと別れた後、2人の関係を知る親友から、あなたが私と同じエルバヴェールという香水を死ぬまで使い続けると言ったと聞いた。それを聞き、捨てようと決めていた香水をお守りのようにバッグに入れ続けてきた。

廊下の反対側から、規則正しい足音が聞こえ、無音の世界から引き戻された。

ヴェールのように差し込む朝日を浴び、誰かがこちらに向かって歩いてくる姿が見えた。眩しくて顔が見えないが、スーツ姿の男性だということは辛うじてわかった。

彼が10メートルほどの距離に近づいてきたとき、私は幽霊を見たかのように目を見開いた。脚が小刻みに震え、窓枠を後ろ手につかんで体を支えた。持っていたファイルは、手から滑り落ち、廊下に落ちた。

近づいてきた男性は、私の記憶の中にいるあなただった。

あなたが生きていれば、70代のはずだ。いくら何でも、この姿はありえない。不意に、あなたがこの世を去ろうとしているのではないかという思いが脳裡を過った。この仕事を長く続けていると、科学では説明できない現象を目の当たりにすることもある。いま天に召されるあなたが、東雲と共に、あのときの姿で別れを告げに来てくれたと思えば合点がいった。

「ああ……」この幻は、まもなく消えてしまうだろう。

「失礼ですが、鈴木澪さんでしょうか?」

近づいてきたあなたが口を開き、それが幻ではないとわかった。目を凝らして見ると、思い出の中のあなたより背が高く、目元はずっと柔和な印象だった。

では、こんな朝早くから訪ねてきたこの人物は何物なのか?

硬直している私の前に立った彼から、かすかに漂う香りが鼻腔をくすぐった。その香りに、はっとしたように彼の顔を仰ぎ見た。

「驚かせてしまったようですね。急に訪ねてきた失礼をお詫びいたします。海宝航の息子の航平と申します。父のことは、覚えていますよね?」

男性は廊下に落ちたファイルを拾い、そっと差し出した。反射的にそれを受け取りながら、放心状態の自分を叱咤して思考を巡らせた。あなたの息子さんが、なぜ今になって私を訪ねてきたのか。父の昔の愛人を非難するためだろうか? それとも、あなたが亡くなったことを……。

航平さんは、あなた譲りの張りのある声で尋ねた。

「お仕事中、申し訳ございません。少しだけお話させていただいてもよろしいでしょうか?」

「あ、はい。狭いですが、お入りください」

ポケットから師長当直室のカードキーを取り出し、震える手でドアを開けた。ソファに置いたままのスプリングコートとバッグを慌ててどかし、テーブルの上のパロサントを焚いた小皿を脇にずらした。

「どうぞ、おかけください」

電気ポットのお湯で黒豆茶を淹れながら、ソファにかけた航平さんをちらちら観察した。頑なさのなかに少年のようなナイーブさを残す整い過ぎた顔立ちは、間違いなくあなたの血が流れていることを物語っていた。背筋が真っ直ぐに伸びた背中も、あなたと見間違うほどだ。肩から腕にかけての筋肉は、あなたほどついていないが、余分な肉のついていない均整のとれた体躯だった。上質な紺スーツは、ぴったりと体に調和していて、自分に似合うもの以外は身に付けないあなたを彷彿させた。

航平さんの前に黒豆茶の湯呑を置くと、「ありがとうございます」と背筋を伸ばしたまま小さく頭を下げた。その仕草は、あなたにお茶を出した時の反応とそっくりだった。彼の言動を媒介に、眠っていた記憶が、炭酸飲料の泡が立ち上がるように次々と呼び起こされていった。

彼の向かいに腰を下ろすと、尋ねたいことが喉元に殺到したが、何から尋ねるのが適切かわからなかった。まずは気持ちを落ち着けようと、自分用に入れた湯気の立つ黒豆茶に手を伸ばした。温かい液体が食道を下り、空っぽの胃にじんわりと温かさが広がった。

「これ、黒豆茶ですよね……?」航平さんが確信しているかのような口調で尋ねた。

「ええ」

「父から聞きました。あなたの部屋でよく淹れてもらったと」

航平さんは、反応に戸惑う私に包み込むような視線を注いだ。その眼差しは、あなたに見つめられた記憶を彷彿させ、時間が揺らいでいるかのような感覚に襲われた。

航平さんは、茶碗を置き、小さく息をついてから切り出した。

「昨年、母が亡くなりました。84歳でした」

「ご愁傷様でした……」私は深く頭を垂れた。

「80のときに脳梗塞を患い、リハビリと療養の日々が続きました。だんだん弱っていき、最後は苦しまずに逝きました。父は最後まで母に寄り添っていました」

「息子さんの目から見て、ご両親はどんな夫婦でしたか?」

航平さんは間髪入れずに答えた。「年が離れていましたが、仲の良い夫婦でした。長い年月にいろいろありましたが……、互いを大切に思っていた2人でした」

それを聞き、温かい感慨が胸に波紋を描くように広がっていった。あなたと別の道を歩んだことが確かな意味を付与されたという安堵に似た感情が全身を満たした。

「母が亡くなって数か月経った頃、父が鈴木さんとのことを話してくれました。もちろん、僕はまったく知りませんでしたが、母もそうだったと思います。あの真面目の塊のような父を疑ったことなどありませんから」

「大変申し訳ございません。さぞ、不快な思いをされたでしょう。何と御詫びしたらいいか……」

彼は深々と頭を下げる私を制し、私の顔から全身に観察するような視線を走らせた。私は、目元の隈が濃くなり、ほうれい線が目立ち始めた顔、静脈が目立つ脚を恥じ、目を伏せた。男性の視線に恥じらうという感覚が、久々に頭をもたげてきたことに戸惑った。

「最初は、あの高潔な父がと……、怒りと失望が湧きました。父は若い頃から、病気の母のケアと僕の世話、仕事を両立していた完璧な父親でした。自分が父親になっても、いつまでも追いつけない圧倒的な存在でしたから」

彼の一言一言が、内蔵まで響くほどの重みを持って落ちてきた。謝罪の言葉を口にするのも偽善的に思え、目を伏せたまま続きを待った。彼が訪ねてきた目的が怒りを吐き出すことなら、どんなに厳しい言葉でも、甘んじて受けなくてはと思った。

「それでも、話を聞き終えたとき、自分は間違っていたと思いました……。あなたは、父があなたへの愛情を深めるほど、家族を大切に思う気持ちも深めていくことを最初からわかっていた。そして、父が決して家族を捨てないことも。それにもかかわらず、あなたは、父があなたのもとで充電して、家族を守る力を得られればいいという思いで、支えてくれたそうですね。言い方は悪いかもしれませんが、父はあなたの好意に甘えていたのでしょうね」

「そんな……。私がお父さまを好きで、好きで、少しでも傍にいたかっただけです。若かった私は、自分の気持ちを抑えることができませんでした。本当に申し訳ございませんでした」

「いえ、そんなあなただからこそ、あの倫理観の塊のような父が心を開けたのでしょう。父は、一度はあなたと一緒になるつもりだったそうですね。その時期は、病状が落ち着いていた母が、若いころ婚約までしたのに別れた相手と再会し、逢瀬を重ねていた頃でした……」

航平さんは、当時に思いを馳せるかのように、遮光カーテンの隙間から差す朝日に視線を移した。

「僕が物心ついた頃から、母は双極性障害に振り回されて精神不安定で、父に頼らなくては生きられない弱い存在に見えました。でも、本来は聡明で、器用な人であることは、体調がいいときの母を見ていればわかりました。40歳近くまでキャリアウーマンだった彼女は、父に頼らなければ生きられない自分になってしまったことに強い劣等感を覚えていたのだと思います。だから、病気がよくなったとき、まだ自分には人間として、女性として価値があると確認したかったのかもしれません。後で聞いたところによると、母は逢瀬の相手には病気のことを隠していたらしいですから。当時、高校生だった僕は、病気に苦しめられ、何もできなかった母の気持ちがわかるだけに、その行動を責めることはできませんでした。でも、何年も献身的に母を支えてきた父は、そんな姿を見せられて、堪忍袋の緒が切れてしまったのでしょう。そして、狂おしいほど愛していたあなたの存在があれば……」

「お父さまは、一時的な感情に支配されていただけです。本来のお父さまが、御家族のことを第一に考える方だったことは、私が一番よく知っています!」

すれ違う両親のあいだで心を痛めた多感な年齢の航平さんを思うと、胸が痛んだ。完璧だった父親が、家族を捨てようと思っていた時期があったと知り、どれほど傷ついているだろうか。それにも関わらず、私と冷静に話ができる彼の器の大きさが胸に迫った。

「ご存じかと思いますが、四半世紀ほど前、新型コロナウイルスが流行し、父が感染者と濃厚接触したかもしれないと自主隔離をしていた頃から、感染を恐れた母の精神状態は悪化の一途をたどりました。あの頃の母は、もともと患っていた双極性障害に加え、全般性不安障害や強迫性障害にも悩まされ、自殺未遂を繰り返して閉鎖病棟に何度か入院しました。それから数年間、母の闘病は壮絶でした。そんなときも、父は献身的に母を支えながら、仕事も手を抜かず、家事や僕の世話までこなしていました。父は、あのときから自分の心がぶれなかったのは、あなたとの別れを選んだからだと言っていました……」

航平さんは、私の反応を窺うかのように続けた。

「父か教えてくれたんです。水深が十分にあり、船が航行できる通路を澪。澪を航行する船が座礁しないよう、深さや水脈などを知らせる標識を澪標というと。父は、冬の日本海の海岸であなたとの別れを選んだことが自分の人生の澪標だと言いました。あなたの澪さんというお名前に掛けて……、キザな男ですね。自分は心から愛した澪さんと別れてまで、元の航路、つまり家族のもとに戻ることを選んだ。だからこそ、これから何があっても、その航路から外れてはならないと自分に誓ったと……。それを聞いたとき、海宝家が崩壊しなかったのは、あなたのおかげだったと知り、お礼を申し上げなくてはならないと思いました。ですから、失礼を承知で、あなたがここに勤めていることを調べさせていただき、こうしてやってきてしまいました」

あなたと別れた日に交わした会話が、昨日のことのように胸に木霊していた。あなたが航路を外れることも、座礁することもなしに、守るべきものを守れて本当によかったと目頭が熱くなった。

航平さんは、ソファから立ち上がり、「改めて、心より御礼申し上げます」と深く頭を下げた。丁寧すぎるほど丁寧な言動は、あなたの影響だろうと思うと、温かい笑みがこぼれた。

私も立ち上がって応じた。「ご丁寧にありがとうございます。御家族を守り、奥様に最後まで寄り添ったお父さまを誇りに思います。私も報われた思いです」

だが、彼はそれだけのために、こんなに朝早くから訪ねてきたのだろうか? 名状しがたい胸騒ぎに駆られて尋ねた。

「航平さん、こんな時間に訪ねてきた理由が他にあるのではないですか?」

彼はその言葉を待っていたかのように切り出した。「実は、昨夜、父が倒れたんです……」

私は体の芯から崩れ落ちるようにソファにへたりこみ、続きを促すように彼を見あげた。

航平さんも座り直して続けた。「昨夜10時頃、僕一家と同居している家で倒れ、救急車で運ばれました。脳梗塞でした」

彼はジャケットの内ポケットからエルバヴェールの瓶を取り出した。「父はずっと、枕元にこれを置いて愛用していたのですが……、部屋で倒れて救急車で運ばれるとき、あれを取ってくれと言わんばかりに手を伸ばしたんです。話を聞いていた僕は、即座にそれを握らせました」

エルバヴェールがほんのりと漂い、親友から聞いたあなたの言葉が脳裡に蘇った。「僕の澪標です。死ぬまで使い続けます」

「勝手なお願いであることはわかっていますが、父に会っていただけませんか?」

「わかりました! 搬送先のドクターは何とっ?」私は掴みかからんばかりの勢いで尋ねた。

「幸い、倒れてから搬送されるまでの時間が短かったので、血栓溶解療法というので、血流を再開させることが可能だろうと。いま、僕の家族が付き添っています。僕は居ても立ってもいられなくて、東京から車を走らせて来てしまいました。父をあなたに会わせなくてはならないと思いました。これから、一緒に来ていただけませんか?」

そのとき、引継ぎのためにきた総師長がドアをノックした。

「引継ぎを済ませたらすぐに伺います! 1階のラウンジで待っていてください」

航平さんは高速に乗ると自動運転に切り替え、助手席の私に問いかけた。

「看護師さんになって、長いんですか?」

「ええ。もう20年以上になるかしら。ひたすら仕事に励んで、いまは外科病棟の師長です。月に1度か2度、各科の師長が交代で担当する師長当直(管理当直)が回ってくるんです」

「そうでしたか。昨夜病院に自分は血縁者で緊急要件だと偽り、あなたのことを問い合わせたら、たまたま今夜当直だと伺ったので、車を飛ばして来てしまいました……。父から、あなたが本社から北関東事業所に異動を希望し、数年後に寿退社されたことは聞いていたのですが……。その後は……?」

あなたと別れた後、コロナ禍だったが、早くあなたを忘れたくて、オンライン婚活に励んだ。アプリでマッチングした何人かと親しくなったが、どんなに素敵な方でも、あなたとは違うということしか感じなかった。

「しばらく、恋愛はいいかと思っていたのですが……。実家の勧めでお見合いをして、34のとき、ここ小山に戻って結婚しました。代々続く教員の家同士の結婚でした。出来の悪い娘だったので、嫁ぎ先くらいは親孝行しようと決めたんです。お相手は、とても温かい気持ちにしてくれる頼もしい方で、この方となら幸せになれると思えたんです。でも、子供ができなかったんです……。いろいろ検査をしても異常が見つからず、人工授精などを試しても上手くいかなくて。相手の家は、どうしても後継ぎが欲しかったので、とうとう離婚を切り出されてしまいました……。まあ、ご縁がなかったのでしょう。もう1人で生きていこうと、食べるのに困らない看護師になると決めました。仕事に集中していると、余計なことを考えないで済むので、いままで働きづめでした」

「そうでしたか……」

彼がかける言葉に困っていたので、重くなった空気を一掃しようと尋ねた。

「あなたは、御家族は? お父さんになったと言っていましたね」

「はい。妻と子供が2人います。小学生の男の子が2人です」航平さんの凛々しい横顔が、父親の顔になったときのあなたを彷彿させた。

「そう。あなた方とお孫さん2人が、お父さまの生きがいになっているでしょうね。お父さまとはいつから同居を始めたの?」

「母が亡くなって、諸手続きが終わったころ、明らかに父の気力が衰えてきたので、心配になって一時的に家に来てもらうことにしました。一緒に暮らすと、ゆっくり話す時間がとれて、あなたの話も聞けました……。なぜ、今になって打ち明けたのかと思ったのですが、父はこうなることを予感していて……、あなたに会いたいと思ったのかもしれません」

航平さんは、胸ポケットからエルヴァベールの瓶を取り出した。

「記憶を手繰ってみたのですが、父がこれを使い始めたのは、あなたが本社から北関東に異動した頃でした。それから今までずっと使っています。航路を外れないように、あなたに見守られている思いだったのでしょう……。僕は男性用にしては瓶が可愛らしいなと思ったんですが、父は香水が好きで、いくつか持っていたので、よほど気に入ったんだなくらいにしか思っていませんでした」

彼は助手席の私に香水の瓶を渡した。

「父は、母にそれは女性用じゃないのと聞かれたとき、部下の女性からいい匂いがしたから、何をつけてるか聞いて同じのを買ったんだと。いい匂いがしたと言っただけなのに、部下の女性からセクハラだと露骨に顔をしかめられたと憤慨していました。母も僕も、それはそうだよ、どうみてもセクハラ親父だと爆笑しました。だから会社にはつけていかないんだよと、父は言い返していました。今思えば、うまくごまかしていたなと思います。この香水に、そんな大切な意味が込められているなんて、僕も母も知る由もありませんでした……」

航平さんは、ぐっとアクセルを踏み込んだ。「何にせよ、間に合ってよかったです!」

私は長いあいだ眠っていた女としての心身が覚醒しつつあることに戸惑いながら、バッグからエルバヴェールを取り出し、耳の後ろにほんの少しつけた。

朝日の注ぐ車内に、2人がまとう同じ香りがほんのりと漂った。

(完)

さくらゆきさんが、本作の続きを書いて下さいました。とても素敵な作品です💕。