言葉が世界を作る | 語彙100個と500個の違い

「今日よりも明るい気分で明日を過ごしてほしい」そう話してくれたのは、中尾えがお先生です。そのお名前の通り受講しているうちににっこり笑顔になれる講座でした。

テーマは「緊張改善の3つの方法」です。よくある改善方法と異なるのは言葉からのアプローチというところでした。世界は言葉で作られているんですね。なので認知の元となる言葉から正そうという根治療法です。特に語彙力に着目しているところが興味深かったです。

緊張改善のノウハウを学ぶ機会はあれど、言葉という本質に向き合う講座は珍しいですよね。世界が言葉で作られているという考え方は、初めはピンと来ないかもしれませんが、とても重要なことなので少しでもお伝えできたらと思います。

それでは、「緊張改善の3つの方法」を紹介していきます。

1.自分の可能性を知る

講座は1つのワークから始まりました。「緊張しない自分、人前で堂々と話せている自分、なりたい自分になった後にどんな世界が広がっているか」を自由に想像して書き出します。今この記事をお読みいただいている方も、わくわくしながら考えてみてください。

このワークで体一つで空を飛ぶような未来を想像する人はいないそうです。なぜなら、人の脳は自分が実現できるところまでしか想像できない からです。

なりたい自分として想像できるもの=なれる自分

なりたいと想像できる未来=実現できる未来

なんですね。

想像できないものは認知できていないもの、知らないものです。実際は「在る」だったとしても、知らなければ自分にとっては「無い」と同じです。「無い」ものには「なる」ことはできませんよね。

ですので、想像できる時点で、その未来はすでに自分にとって現実になっています。「無い」ではないので、「なる」ことができます。

まずはそれを知ること。そして、それを信じて、そこに向かって進んで行くことが大切です。

2. 緊張する場面を仕分ける

次に、緊張する場面と緊張しない場面をしっかりと仕分ける必要があります。例えば、「人前で話すのは緊張します」という方は多いと思います。わたしもよく言います。

でも、その緊張してしまう「人前」って実際にはどんな場面なんでしょうか?

・聞き手が〇人以上だと緊張するんでしょうか。

・偉い人の前だと緊張するんでしょうか。

・評価がかかっていると緊張するんでしょうか。

ある人は、他部署のお偉いさんの前では緊張しないけれど、直属の上司の前では緊張してしまうかもしれません。またある人は対面での会議は緊張しないけれど、オンライン会議だと緊張してしまうかもしれません。

「人前で話すのは緊張します」とつい言ってしまいますが、厳密に言うとその中には実は緊張していない場面も含まれています。本当は緊張していないのに「緊張する」と言ってしまうと、緊張しているのだと自分で思い込んでしまいます。

「人前で話すと緊張する」という言葉を使うことによって自分自身を「人前で話すと緊張する人」だと縛りつけてしまうんですね。すると本来は違うはずの場面でもそうなってしまいます。ですので、まずは本当に緊張するのがどんな場面なのか、仕分ける必要があります。

仕分け方は3ステップです。

Step1

まずは本当に緊張する場面でだけ、「緊張する」という言葉を使うようにします。

Step2

緊張している、と思ったときになんで緊張しているのかを記録するようにします。人数なのか、関係性や話の内容のせいなのか、評価がかかっているからなのか、などなど。思い当たる理由を書き留めてください。

Step 3

書き留めた緊張する場面を分析します。次の4つの観点から考えると整理しやすいです。

・人数

・関係性

・場面

・話の内容

記録し分析することで、本当に解決しなければならない根本的な問題が見えてきます。問題が分かれば対策がうてるようになります。

例えば「電話で話すのは緊張する」と思っていたけれど、よくよく分析してみると電話で話すこと自体に緊張しているのではなく、電話で話しているときに室内がシーンとなると緊張するということが分かったとします。シーンとした室内だと、周りの人が自分の話に耳を澄ましているんじゃないかと感じて緊張していたのです。

原因となっているのは「聞かれているかもしれない。その上で評価されているかもしれない」という不安なので、そこを解決すれば緊張しなくなります。

解決策の案としては、事前に周囲の人たちへ先に「聞いていて、もし気になるところがあったら教えて」と伝えておきます。そうしておけば、何も言われなければ問題なしと思うことができ、不安にならずに済みます。

できないと縛っているのは自分自身です。

思い込みを解放し、原因を正しく理解する。その上で対策をとることが大切です。

3.語彙力を鍛える

最後は言語化についてです。

まず言語化するときのプロセスは二段階になっています。

1.映像(イメージ)を見る、思い浮かべる

2.映像(イメージ)を言語化する

映像(イメージ)から言語化しているんですね。ですので、頭に浮かんでいる、または見ている映像(イメージ)をどれだけ適切な言葉で伝えられるかが言語化のポイントになります。

その上で言語化を上達させるための3ステップをご紹介します。

Step1.語彙力を増やす

人は自分の頭の中にある言葉でものごとを考えます。ですので、語彙力が少ないと考えられる範囲は狭く浅くなってしまいます。

広辞苑に掲載されている語彙は約25万語あるそうです。その内話し言葉は5000語ですが、私たちが日常で使っている語彙は100~500語程度です。

危ないを「やばい」、驚いても「やばい」、楽しくても感動しても美味しくても何でも「やばい!」と「やばい」を多用していると使用語彙は70語程度になるそうです。

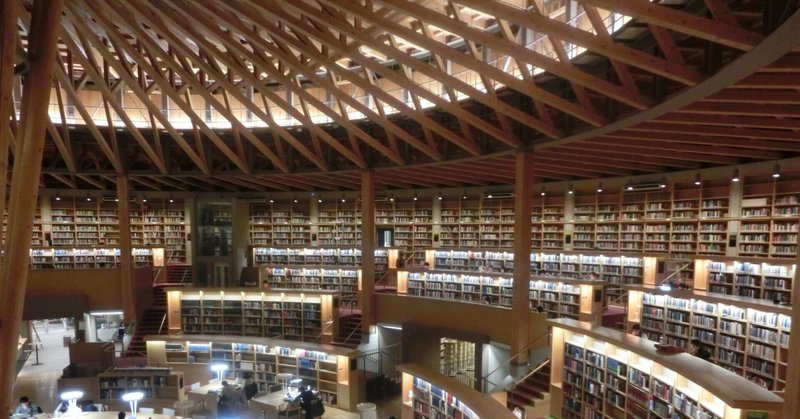

扱える言葉が少ないと、ものごとを的確に表現することもできなくなってしまいます。例えば下の写真について、語彙力の異なるAさんとBさんがそれぞれ説明するとします。

【Aさんの持っている語彙】

くだもの / アイス / プリン / 花

【Bさんの持っている語彙】

苺 / リンゴ / キウイ / ブルーベリー / ピンク / オレンジ / 色とりどり / パンケーキ / ふかふか / ほくほく / プリン / カラメル / 甘い / 苦い / バニラアイス / 苺アイス / ハワイアン / 可愛い / スライス

言葉を多く知っているBさんの方が、写真について的確に伝えることができますよね。

これと同じで語彙が100語の人と500語の人とでは、伝える精度や的確さが変わってきます。

思考力=語彙力 です。

語彙力=伝達力 でもあります。

言いたいことがあるのに整理できない、上手く伝えられないという場合は語彙力を鍛えると効果的です。

Step2.スタンスを決める

言語化が苦手なケースの1つに、そもそも何を話したら良いか分からない、というものがあります。言葉をたくさん知っていたとしても、何を話すのかが決まっていなければ話すことはできないですよね。

ですので、

・誰に向かって

・どの立場で

・何を伝えるのか

スタンスを決める必要があります。

スタンスを決めることは、腹を括ることと同じです。

例えば好きなものについて話す場合でも、ただ自分が好きであることを伝えたいのか、相手に食べてもらいたいのかで話す内容が変わってきますよね。

自分が「誰に」「どの立場で」「何を伝えたいのか」をしっかりと意識することで、迷子にならずに堂々と話すことができます。

Step3.話を組み立てる

どのように伝えたら効果的か、話を組み立てるフレームワークはPREP法やPASONAなど様々なものがあります。

フレームワークはレシピと同じです。キレイな文章の作り方を教えてはくれますが、材料となる語彙がなければ使うことができません。レシピを知っていても食材がなければ料理を作れないのと同じです。

フレームワークを学んだけれどうまく使えないという場合は、当てはめて使うための語彙力が不足していることが多いそうです。豊富な材料と多様なレシピがあって、はじめて思い通りの料理を出す(伝えたいことを話す)ことができるんですね。

語彙力を鍛えるには以下が効果的です。

・本を読む。新聞を読む

・分からない単語は調べる

・新しく知った単語はメモをする

・新しく知った単語を積極的に使う

コツコツ鍛えていきたいですね。

まとめ

緊張は0にはならない。むしろ持っておかなければならないものだからこそ、0にしようとするのではなく、コントロールできるようにすることが大切だ。

えがお先生のおっしゃることは、本当に的確な表現がされているので、ハッと気づかされることがたくさんありました。世界が言葉で作られているという観点もとても興味深く、納得できるものと感じています。知っている言葉の数によって自分を取り巻く世界が変わってしまうなんて、怖いようでもあり、楽しみでもありますね。

世界がクリアになって、そこから明るい陽射しが差し込んでくるような中尾えがお先生の講座は、下記のページから申込みすることができます。是非ご覧になってください。世界が一変します。

今回の講座も東京コミュ塾のグループレッスンの一環でした。毎回素敵な先生をお呼びしてくれるJIN先生に感謝です!

それでは、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?