美の来歴◆52 ミュンヘンが褐色に染まる日 柴崎信三

〈失格画家〉ヒトラーと「退廃芸術展」に晒されたクレー、シャガール‥‥

〈ミュンヘンは輝いていた。華やかな広場と白い列柱の神殿建築、古代様式を模した記念碑とバロック様式の教会、王宮の噴き上げる噴水と宮殿と庭園、これらの上に青絹の晴れやかな空が懸っていた〉(トーマス・マン『神の剣』高辻知義訳)

バイエルン王国の首都にして緑滴る芸術の都のミュンヘンを、作家のトーマス・マンがこのように称えたのは1902年のことである。30年ののち、ナチスに追われてこの明媚な古都からスイスに亡命することになる運命を、この作家はまだ知る由もない。

〈5000人の画家の街で、私はひとり孤独に暮らしている〉

この街の美術学校に学んでいた26歳のパウル・クレーは、1906年12月の日記にこう記した。ここでリリー・シュトンプと結婚して「色彩の魔術師」と呼ばれる画家への道を歩みはじめたクレーは、やがてその作品とともに「褐色に染まった街」から追われる。

歌人の斎藤茂吉が鴎外森林太郎の留学の足跡を追って、この街を訪れた1924年の冬にはすでにヒトラーによるミュンヘン一揆が起きている。

茂吉はバヴァリアの女神像が見守る街に漂いはじめた、不穏な空気を歌に詠んでいる。

〈行進の歌ごゑきこゆHitlerの演説すでに果てたるころか〉

画家を志してこの街の美術学校に通い、ウィーンの美術アカデミーを二度受験しながら「知力貧弱」「デッサン不可」で失敗した名もない青年、アドルフ・ヒトラーはその後、志願兵として従軍した西部戦線で鉄十字勲章を受けたことから軍の情報部員に転じ、やがてナチスの政治活動に加わった。バイエルン政府打倒へ〈一揆〉を企ててミュンヘンの街角で行った演説がその日、切れ切れに茂吉の耳朶に届いていたのかもしれない。

ナチスによる国会放火事件や血なまぐさい内部粛清を経てドイツ総統の地位にまで上り詰めたヒトラーは、東方への対外侵攻を拡大する一方でユダヤ人の強制収容と集団殺戮という未曾有の蛮行とともに、アウトバーン(高速道路)の建設や輸出の拡大などを通してドイツ社会の〈ナチス化〉を徹底的にすすめようとした。

そのなかでも強い執着を持ち続けたのが、「血と土」というナチスが拠り所とした世界観を視覚化して「ドイツ人の美術」を国民のまなざしに示すことであった。

〈私は生来の芸術家だ。ポーランド問題が片づいたら、戦争屋としてではなく、芸術家として生涯を終えたいと思う〉

第二次大戦が勃発する直前、ベルリン駐在英国大使のヘンダーソンに対して語ったと伝えられるヒトラーのこの言葉には、19歳でウィーンの美術アカデミーを受験して失敗した画家志望の青年が終生抱き続けた、滾るような怨恨が渦巻いているようである。

*

1937年夏、この「美の都」でほぼ同時に二つの美術展が開かれた。

ヒトラーがこのためにミュンヘンのプリンツレゲンテン通りに建設を進めていた「ドイツ藝術の家」を会場にした「大ドイツ美術展」がそのひとつである。

150メートルにわたる壮麗な古代ギリシャ風の列柱が正面のファザードを飾る「ドイツ藝術の家」は1933年10月に定礎式が行なわれた。会場でヒトラーは「若いドイツはみずからの芸術のために専用の家を建設する」と得意満面で演説したが、その時彼が演壇で振り下ろした銀製のハンマーが真二つに折れるという椿事が起こった。ミュンヘンに残され数少ないナチス建築の一つが、その後たどる運命を暗示するかのように―。

「大ドイツ美術展」は1937年7月に開幕する。

ナチスドイツがその国家の〈故郷〉とする「血と土」という理念から生まれた「ナチス絵画」は、そこではどのようにして選ばれていったのか。〈ドイツ藝術の家〉の展示の出品審査をとりまとめるため、ヒトラーのお気に入りで審査委員長の座に就いたのが、アドルフ・ツィーグラーという、ほとんど無名といっていい画家であった。

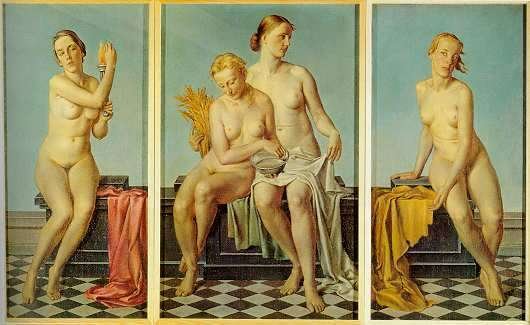

ナチ党全国指導部の造形美術部門担当者に引き揚げられ、「大ドイツ美術展」が開かれる前年には全国造形美術院の総裁になっている。そればかりか、展覧会場の「ドイツ藝術の家」の展示室の正面には、ツィ―グラー自身の手になる『四大元素』と題した3点のパネルの裸婦像が威風堂々と展示されているのである。

(1937年、油彩・カンバス ミュンヘン、ピナコテーク・デア・モデルネ)

とはいえ、その『四大元素』はモデルのぎこちないポーズと強張った表情が裸体の輝きを抑え込んでしまい、4人の裸婦は生気を欠いて重苦しい。ヒトラーが「ツィ―グラーは世界でもっともすぐれた肉体画家だ」とこの絵をたたえたというのが事実ならば、「ナチス絵画」の美的な水準がどのようなものであったかは、おのずからあきらかだろう。

『四大元素』は左のパネルの女性がトーチの〈火〉を手にし、中央の二人はそれぞれ穀物の束と水が入った器を持つ。髪をなびかせた右の女性だけは何も持たずに、顔を観者の方へ向けている。それぞれのモデルの身の周りには赤、白、黄の布が脱ぎ捨てたようにわだかまっている。この絵は〈大地〉と〈水〉、〈火〉と〈風〉という、古代ギリシャの自然哲学が唱えた世界を構成する四つの基本要素を〈祖国〉のドイツに重ねている。

「国家という建築物のモデルを描け」

ヒトラーがこのように求めてツィーグラーに描かせた『四大元素』は、「血と土」に象徴されるゲルマン民族とドイツの風土を通して、4人の女性の裸像のなかにナチズムの世界観を造形しようと試みた、まことに政治的な寓意画なのである。

1937年7月18日。「ドイツ藝術の家」で「大ドイツ展」の開会式が始まった。ヒトラーはこの開会式のために一週間も前にミュンヘンに入って準備を指揮した。

街角には赤と黒の巨大なハーケンクロイツの旗が林立し、連日のようにドイツ民族の歴史をたたえるパレードが繰り出して、ドイツの「藝術首都」はナチスの祝祭空間に塗り替えられていった。

親衛隊の儀仗兵が左右に控えた会場の深紅のカーペットを踏みしめて、開会式にのぞんだヒトラーは甲高い声をはりあげて演説をはじめ、それは延々一時間にも及んでゆく。

〈この家はドイツ民族によって、何らかの国際芸術のためではなく‥‥真の永遠のドイツ藝術のため、ドイツ民族の芸術のために‥‥造られた神殿であって‥‥ドイツ民族がこれらの部屋部屋を歩けば、ここでも私を自分たちの代弁者、助言者と認めるであろうことを、私は知っている〉

ドイツの歴史を貫く風土と民族を視覚化した作品として、この展覧会で展示された絵画は、19世紀風の農民や家族画のほか、ゲルマン風の女性をモデルにして神話的主題を描いたエロティックな裸体画や、逞しい筋肉を誇る男性の裸像も少なくない。

ヒトラーみずから出品作の審査に加わったこれらの展示の多くは、ツィ―グラーの『四大元素』がそうであったように古風で重々しい写実画で、作者も大半は対外的にはほとんど無名のドイツの画家たちである。それらは「古代の人間の理想化された身体像」を新しい時代の「美しい人間類型」とたたえた、総統ヒトラーの美意識の結晶なのである。

*

「大ドイツ美術展」でヒトラーが開会式にのぞんだ翌日、同じミュンヘンの街で「退廃芸術展」という奇妙な展覧会が同時に幕を開けた。

会場は「ドイツ藝術の家」から遠くないミュンヘン大学考古学研究所の収納庫を急遽転用したという、いかにも展覧会場らしからぬ場所である。

これは「血と土」に根差したドイツ民族の伝統を脅かす、モダニズム絵画や彫刻などを徹底して排除するという目的で、ヒトラーの意向の下に「大ドイツ展」の〈陰画〉として仕組んだ、国を挙げての一大ネガティブ・キャンペーンなのである。

ここでは、あのアドルフ・ツィーグラーが開会のあいさつをした。

〈いま私たちは、多数の美術館がドイツ民族のなけなしの貯金を使って購入し、芸術として展観していた作品の本ほんの一部を、ドイツ全国から集めてきて展示しております。みなさんは私たちの周りに、狂気と鉄面皮と無能力と退廃によるできそこないの産物をご覧になっています〉(関楠生『ヒトラーと退廃芸術』)

どのような作品がこの「退廃芸術展」のやり玉に挙がったのか。実は前日の「大ドイツ展」の開会式で、ヒトラー自身が長口舌のあいさつでそれを披歴している。

〈キュービズム、ダダイズム、未来派、印象主義等々は、われわれドイツ国民と何の関係もない。というのは、これらすべての概念は古くも近代的でもなく、真に芸術的な天分の恩寵を神に恵まれない代わりに、おしゃべりあるいは惑わしの才能を与えられた人間どもの、わざとらしい吃りに過ぎない。政治的な混乱の領域と同じように、ここでもドイツの芸術生活のなかの決まり文句を一掃するするのが、私の決心である〉

展示は第一室に信仰を風刺したような宗教画や彫刻、第二室はマルク・シャガールらユダヤ系の作家の作品、第三室からは表現主義やダダイズムといった新しい表現を通して、伝統に対する批判や風刺がいかに描かれたかを示す作品が並べられた。

(1925年、油彩・水彩、ハンブルク市立美術館蔵)

全国の美術館から「退廃美術」として徴発されてここに展示された作品はもちろん、ドイツ人画家のものばかりではない。シャガールの『嗅ぎ煙草吸い』やクレーの『金色の魚』などのほか、ロシア出身のワシリー・カンディンスキー、オーストリアのオスカー・ココシュカ、オランダのピート・モンドリアンといった、印象派以降の近代美術の先端をゆく抽象絵画が「ドイツの脅威」としてさらしものにされた。

ヒトラーが上げた印象派や表現主義、キュービズム、ダダイズムやシュルレアリズムといったあたらしい動きは、その無国籍性と抽象性が「ユダヤ的」とあげつらわれて、徹底的に批判の対象とされたのである。

*

「退廃芸術展」を企画したのは、ヒトラーの下で宣伝相を務めたヨーゼフ・ゲッペルズである。ナチス政権4周年を記念した「大ドイツ藝術展」を開くにあたって、「退廃美術展」をそこにぶつける案を出してヒトラーに認められた。

そのために急遽、わずか一カ月の間にドイツ各地の美術館からあわせて2万点近くにのぼる作品を「退廃美術」として摘発した。多くはポスト印象派から表現主義、フォーヴィズムなど、モダニズムの絵画や美術品である。

もともとゲッペルズはモダニズム絵画や表現主義に対して一定の理解の持主だったが、ナチスの理論家のアルフレート・ローゼンベルクの強い反対にあって急遽撤回し、これを「退廃美術」として批判にさらすことをヒトラーに提案して実現したのである。

「ドイツ民族よ、来たれ、みずから判断せよ」

ツィ―グラーのこの〈号令〉のもとで始まった「退廃芸術展」は、一日の入場者が4万人を超えるなど、予想を大きく上回って4カ月で200万人の入場者を迎えた。その動員数は「大ドイツ美術展」をはるかに上回る。展示物への落書きのような中傷文を作品に添えたり、わざわざ額縁をゆがめて壁にかけたりして国民を挑発するような展示が、空前の観客動員につながり、「退廃美術展」はミュンヘンばかりでなく、戦時下のドイツ各地を巡回する人気イベントとなった。

ベルリン、ライプツィヒ、デュッセルドルフ、ザルツブルク、ウィーン‥‥。

「退廃美術」と名指しされて各地で没収された美術作品は1万7000点に及んだ。宣伝省は押収した作品を展示した後、制定された「退廃芸術の産物の没収に関する法律」に従って、外貨を稼ぐために内外の画商などに売却している。

ピカソの『アブサンを飲む女』や『二人のアルルカン』をはじめ、ローランサンやモディリアーニ、ゴーギャン、ヴラマンクといった名だたる画家たちの作品が含まれている。

「退廃美術」の隠れた愛好家であったナチス高官、ハーマン・ゲーリングはゴッホやムンク、セザンヌ、シニャックなど、押収した作品を密かに私蔵した。いまひろしま美術館が所蔵するゴッホの「ドービニーの庭」はその一点で、ベルリンのナショナル・ギャラリーから「退廃美術」として押収されたあと、ゲーリングのもとから戦後はオランダのコレクターなどを流転、現在に至っている。ここではヒトラーとゲーリング、ゲッペルズらナチスの中枢の間に、「退廃美術」の選別をめぐる激しい暗闘があったのである。

(1890年、油彩・カンバス、ひろしま美術館蔵)

パウル・クレーはミュンヘンの「退廃美術展」に晒された『金色の魚』をはじめ、華麗な色彩や幾何学模様の抽象絵画を中心にして、102点がナチス当局に押収された。ユダヤ系画家という中傷によりデユッセルドルフの美術学校の教授職を追われた画家は、スイスへ亡命して1940年に死去した。

「失敗した画家」ヒトラーの〈昏い夢〉を託されて1937年、ミュンヘンで開いた二つの美術展の「顔」となった無名の画家、アドルフ・ツィーグラーはその後、利敵が疑われる私行をあばかれて秘密国家警察に逮捕され、失脚して強制収容所に送られた。

輝く美の都ミュンヘンは、鉤十字がはためき褐色のナチスの制服が覆う都市になった。

標題図版◆パウル・クレー『金色の魚』(1925年、水彩・油彩、ハンブルク市立美術館蔵)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?