美の来歴㉑傭兵隊長フェデリーコの陰謀 柴崎信三

「メディチ家兄弟暗殺計画」の隠された仕掛人

15世紀末葉、フィレンツェにはルネサンスの花々が咲き誇った。それは黄昏ゆく文明の残照であったのかもしれない。

猖獗するペストが街を包み、教会の権威が揺らぐなかで、都市国家フィレンツェは未曾有の危機をようやく潜り抜けた。

オリエントにまで影響力を広げたメディチ家の実質的な創業者、コシモ・デ・メディチの遺産を引き継いだ20歳の孫、ロレンツォは政治や外交の手腕に加えて学識と文化的な情操に優れ、ボッティチェリやミケランジェロなどの芸術家を支援した。

薬種商から金融業に事業を広げて黄金時代を築いた一族の歴史のなかで、彼は「運命から、また神から、最大限に愛された男」(マキアヴェッリ『フィレンツェ史』)と呼ばれる。

〈いのち短し、恋せよ乙女

紅きくちびる、あせぬまに

熱き血潮の、冷めぬまに

明日の月日は、ないものを〉

黒澤明の映画『生きる』のなかで、志村喬がブランコの上で口ずさむ〈ゴンドラの歌〉は、ロレンツォが残した『バッカスの歌』を歌人の吉井勇が翻案した、と作家の塩野七生が記している(『わが友マキアヴェッリ』)。

輝く青春への讃歌であると同時に、そこにはロレンツォが生きた時代の底に流れる、ある種のニヒリズムの気配がある。

フィレンツェが疫病で都市機能の大半を失う混乱に陥ってからすで久しいが、明日をも知れない無常の感覚が若い僭主の心に育まれていたとしても、いささかの不思議はない。

◆フィレンツェ サンタ・マリーア・デル・フィオーレ大聖堂(ドゥオーモ)

1478年4月26日、日曜日。いまもフィレンツェの象徴であるドゥオーモ、すなわちサンタ・マリーア・デル・フィオーレ大聖堂は爛漫の春を迎えていた。復活祭の昇天祝祭ミサに華やぐその席で、列席したロレンツォと弟のジュリアーノが、待ち受けた同じフィレンツェの有力貴族、パッツィ家のフランチェスコ・デ・パッツィらに襲撃されるという椿事が起きた。

ロレンツォはかろうじて難を逃れたものの、ジュリアーノは短剣でわき腹を刺されて落命した。「パッツィ家の陰謀」と今日呼ばれる事件の顛末である。

ローマの教皇庁の金融部門まで担うメディチ家に対し、教皇シクストゥス4世が同じフィレンツェのライバル、パッツィ家にこれを移管、両家の対立が激しくなった。教皇庁を巻き込んで企てられた反ロレンツォの陰謀には、そんな背景がある。

犯行のあと、フランチェスコはパッツィ家の宮殿に戻ったところをフィレンツェの市民軍につかまり、その場で処刑された。大司教サルヴィアーティも取り押さえられ、ほどなく近親者とともに首つり刑に処された。

陰謀による惨劇にフィレンツェの民衆が繰り広げた復讐劇は当時の人気画家たちの格好の画題となった。優雅な『プリマヴェーラ』(春)で知られるボッティチェッリは、フランチェスコの処刑の生々しい情景を描いた。レオナルド・ダ・ヴィンチにも処刑で吊るされたパッツィ一派の遺骸のデッサンがある。

◆ボッティチェッリ『プリマヴェーラ』(春) 1482年頃,テンペラ,フィレンツェ・ウフィツィ美術館蔵

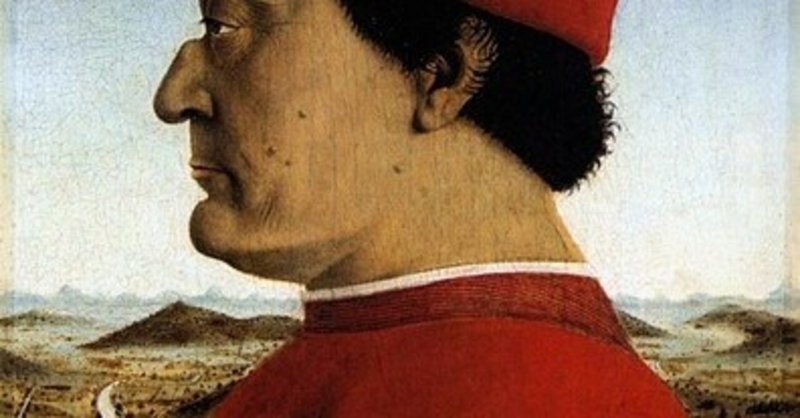

「パッツィ家の陰謀」を巡る謎を問うもう一点の名画が、ウフィツィ美術館にある。ピエロ・デッラ・フランチェスカの『フェデリーコの肖像』である。深紅の帽子と衣服で身を固めた屈強そうな像主を、横顔で描いた肖像画として名高い。

ウルビーノ公、フェデリーコ・デ・モンテフェルトロはそのころ都市国家の傭兵隊長として私兵を動かし、ミラノ、フィレンツェ、ヴェネツィア、さらにローマの教皇領でも武勲をあげた。

肖像画が横を向いているのは1450年、28歳のフェデリーコが馬上槍の試合に出場して敵手の槍を右目に受け、失明したためである。それ以来、横顔の肖像が彼の生涯の刻印となった。

フェデリーコは、果断な傭兵隊長という顔にくわえて豊かな教養の持ち主で、のちに小国ウルビーノ公国の君主になると建築など文化支援(メセナ)にも貢献した。

メディチ家のロレンツォとジュリアーノ兄弟を狙った「パッツィ家の陰謀」の影の演出者が実はこの「横顔の名君」であった、という説が公にされたのは、それから遥か500年の歳月を隔てた今世紀初頭のことである。

「陰謀」にかかわった当事者の末裔にあたる歴史学者がウルビーノの古文書館にあったフェデリーコの手紙を発掘し、そこに記されていた暗号文を読み解いたというのである。

陰謀が実行される2カ月ほど前の1478年2月14日、フェデリーコはウルビーノのドゥカーレ宮殿の奥にある書斎(ストゥディオーロ)で反ロレンツォ派の領主、ジュスティーニと面談して計画の概要を聞く。

そのうえでローマに居る公使にあてた書簡を口述し、暗号文にして送った。もちろん、それが教皇シクストゥス4世へ伝わるのを意図した手紙である。

〈(計画が)もし成功して我々の意図および目的どおりに進むと、例の友人たち[パッツィ家]が現在同盟している例の権力[フィレンツェと包括的同盟で結ばれているミラノとヴェネツィア]を信頼できなくなり、それ[フィレンツェ]は教皇聖下および王の支配下に入る必要がある〉(マルチェロ・シモネッタ『ロレンツォ・デ・メディチ暗殺』熊井ひろ美訳)

慎重な言い回しで、フェデリーコは教皇庁へ陰謀の後の根回しを求めているのである。

都市間の覇権抗争が高まり、戦争に備えて傭兵という形で「平和」を買うのがルネサンス国家の常態となった。常備軍を抱えるよりも財政的にはるかに合理的だからである。それゆえ依頼に応えて「戦争」を請け負う傭兵隊長のフェデリーコが、メディチ家の兄弟暗殺という裏切りに加担するのは当時、格別異数のことではなかったろう。

ウルビーノ公としてフェデリーコはその後、暗殺の陰謀の標的であったロレンツォが統治するフィレンツェとおおむね友好的な関係を維持した。

〈フィレンツェ人はロレンツォ・デ・メディチが死ぬ1492年までは、最大の幸福の中で過ごした。なぜなら、ロレンツォは彼自身の思慮と彼自身の権威によって、イタリア内の戦いを芽のうち摘み取ることに成功したからである〉(斎藤寛海訳)

マキアヴェッリは『フィレンツェ史』にそう記している。

43歳で逝くロレンツォは境涯、若い日に自身を見舞ったフェデリーコの陰謀をどれほど認識していたのか。謎である。

◆標題図版 ピエロ・デッラ・フランチェスカ 「フェデリーコの肖像」(「ウルビーノ公爵夫妻の肖像」より 15世紀後半、板・油彩、フィレンツェ・ウフィツィ美術館蔵)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?