ヴィクトール・フランクルと「9月1日問題」: 子どもの自殺予防をめぐるコミュニティ実践

9月1日問題

2015年の8月末、鎌倉市図書館の公式Twitterアカウント(当時)のあるツィートが話題になった。以下のような内容だった。

もうすぐ二学期。学校が始まるのが死ぬほどつらい子は、学校を休んで図書館へいらっしゃい。マンガもライトノベルもあるよ。一日いても誰も何も言わないよ。9月から学校へ行くくらいなら死んじゃおうと思ったら、逃げ場所に図書館も思い出してね。

一般に「9月1日問題」と呼ばれる、2学期を迎える8月末から9月上旬にかけて、18歳未満の自殺発生率が高くなっている問題がある。学校に馴染めない、苦しい状況にいる子どもたちに、気兼ねなくいられる居場所を提供しようとする鎌倉市図書館のこの投稿は、多くの賛同とともにひろく拡散された。以来、長期休みを終えて新学期を迎えるこの時期に、子どもたちを孤立させないための働きかけが積極的に行われるようになった。今年には『9月1日の君へー明日を迎えるためのメッセージ』という書籍も教育評論社から刊行されている。

子どもの自殺の問題は、日本が抱える現代的な課題のようでいて、実際には古今東西を問わず存在する。特にこのような苦しい状況にいる子どもたちを孤立させないための「広報」的な取り組みは、SNSが誕生するはるか以前から取り組まれている。

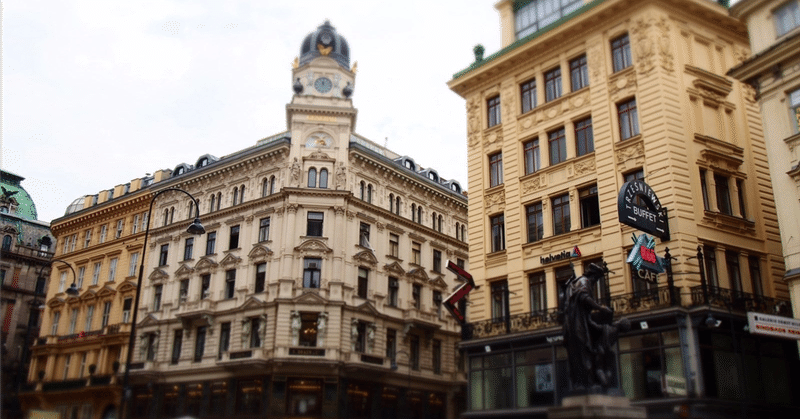

あまり知られていないが、とある精神科医によって、学校に通う子どもたちの自殺予防として実際的な効果が得られた例がある。ウィーンの精神科医、ヴィクトール・フランクルの取り組みである。

青年フランクルのコミュニティ臨床

フランクルは、ユダヤ系の医師として活躍しながらも、大戦下で強制収容所に送られ、想像を絶する過酷な状況から生還した。その体験を記した『夜と霧』(みすず書房)は日本でもたくさんの読者をもつ名著である。彼は「ロゴセラピー」と呼ばれる独自の実践と理論を提唱したことでも知られ、その経歴からその過酷な戦争体験から自身の臨床実践が形成されたと思われがちだが、実際には収容所へと送られる際にはすでにその理論的立場はある程度構想され、のちの主著となる『医師による魂の癒し』の草稿は完成されていたという(収容時に原稿は没収され、現在知られている書籍は戦後に自身で再筆されたものをベースにしている)。

フランクルは早熟の秀才だった。まだ10代のギムナジウム学生のときには、同じくウィーンにいたかのジークムント・フロイトと文通をし、のちにアルフレッド・アドラーとも懇意になった。ただし、ウィーン大学医学部に入学して医学生となったフランクルは、その考え方の違いから彼らとは疎遠になっていく。アドラーから離反するな掛けで、彼は親しくしていた若い医師たちとともに、ウィーンに青少年のための無料相談所を設立していく。非常に優秀だったフランクルは、特例としてスーパーバイズを受けずに相談活動をすることを大学から認められていたのだという。

この辺りの経緯は、2013年に刊行された『現代思想4月臨時増刊号』フランクル特集に収録のバッチャニー著「ヴィクトール・E・フランクル 生涯と業績」に詳しい。以下もこの文献を参考に書いていく。

ある時、フランクルは毎年の成績表配布の時期に、ウィーンの学校に通う生徒の自殺がかなり増えていることに気づいた。そして1930年から、学期末のちょうど危機的な時期に、関係者に子どもたちの様子に特別に注意するように啓蒙活動を行ったのだった。また子どもたち向けにも、新聞広告や町のポスターなどを用いて、匿名かつ無料の相談所があることを広く周知する試みを行なった。

おそらく当時の世界にSNSがあれば、フランクルはきっとツィートをしていただろう。フランクルは成績発表のタイミングに子どもたちにプレッシャーがかかりやすいことを一般向けに広報して、さらには当事者である子どもたち向けに相談機関があることを広く周知したのであった。相談はそのときどきの動作分析住所はボランティア支援者の診療所で行われ、例えばフランクルの両親の自宅なども、相談連絡先として登録されていたことが当時のチラシから見て取れる。

そしてこの翌年、この取り組みに特別な効果があったことが立証された。1931年、ウィーンでの生徒の自殺者はただの一人も出なかったのである。この事実は、当時のオーストリアの新聞等のマスメディアでも大々的に報じられた。例えば、ウィーン新聞の編集長は1931年7月13日付でこの取り組みを絶賛している(バチャーニー, 244頁)。のちにフランクル自身が振り返るところによれば、フランクル一人で個人的に世話をした相談は900件を超え、彼らの仲間がやっている当時のウィーンの無料相談所全体では数千人の生徒がこの相談機関を利用した概算になる。

この試みが広く社会に注目され、新聞での報道や、フランクル自身が若者の自殺対策の取り組みについて他のヨーロッパ各国へと講演の招待を受けたことで、このような無料相談所の設置と自殺予防の啓蒙活動はオーストリアの他の地域や諸外国でも実施されるようになった。

生涯にわたりヨーロッパのウィーンで活躍したフランクルは、アメリカを中心に登場・発展した人間性心理学の思想家・実践家として位置づけられているが、フランクルのもつ上記のような「コミュニティ」を重視する実践、広く広報して、予防的な視点をもつ特徴というのは、地域実践を大切にしてきたロジャーズやジェンドリンを含む人間性心理学の特徴でもある。フランクルの実践のこのコミュニティ臨床の側面が指摘されている例をあまり知らないが、この点は個人的にとても大切だと考えている。

そして、こ自殺予防の取り組みを広報を通じて芽生えた、他の国の医師との関わりは、ナチス政権下のオーストリアでヒトラーによって行われたユダヤ人の精神疾患患者の安楽死政策が実行された際、フランクルたちが診療していた患者たちを他国へと逃亡させるためのパイプラインとなったとも言われている。

つながりの人、フランクル

フランクルは、講演録が書籍化も含め、非常に多くの本を刊行している。それらを読んでみて改めて意外に思うのは、フランクルの人物像を想像する上で、一見すると極限状況をたった一人で寡黙に耐え抜いた厳しく孤高の存在というイメージが持たれがちであるものの、実際には、日頃からそのやりとりにはユーモアに溢れ、いつも誰かに声をかけ気さくに話している、つねに人の輪の中にいる人であった、ということだ。上記の児童生徒の自殺予防の取り組みも、彼がアドラーのもとを離れた時に、ともに一緒に離反した若手の仲間たちと集ってやり始めた取り組みであったという。

生涯にわたって、つまりたとえ収容所のなかであっても、フランクルは多くの仲間に囲まれている。フランクルの「ホモ・パティエンス(苦悩する人間)」という用語は、絶望的な状況下でも苦悩に耐えつつ、それでも生きてゆく彼の人間観を端的に示しているが、彼は決して、ただ一人で孤独に耐えてゆけ、というように強調しているわけではない。彼は常に誰かが、そして自身も孤立しないよう、人とのつながりを大切にしていた人であった。

『夜と霧』のなかでも、新しい収容者が到着したら彼らに情報を提供したり、励ましたりするために声をかけ、時には集会を開いたりする様子が描かれている。フランクルが最初の収容所についた時も同様であった。

「ブロック封鎖」が敷かれているあいだは、明らかな任務がなかれば、だれも自分の居住棟を離れてはいけないのだが、それを破って、わたしたちよりも数週間前位にアウシュヴィッツに到着していた知り合いが、私たちの棟に忍び込んだのだ。私たちを安心させ、説明してなぐさめるのが目的だった。

過酷な収容所のなかでも、フランクルは仲間たちに声をかけ続けた。医師であった彼は特に、収容所での絶望がいかに魂を蝕むかを熟慮しており、時にそれは収容者の仲間たちに講義したりもした。そしていつ命が失われてもおかしくない限界状況でも、いつもユーモアを忘れなかった。

ユーモアも自分を見失わないための魂の武器だ。ユーモアとは、知られているように、ほんの数秒間でも、周囲から距離を取り、状況に打ちひしがれないために、人間という存在に沿わなっている何かなのだ。

ひとりの気心知れた仲間と数週間、建築現場で働いたとき、わたしはこの仲間にすこしずつユーモアを吹き込んだ。毎日、義務として最低ひとつは笑い話を作ろう、と提案したのだ。

仲間に声をかけてユーモアを共有していたのは、もちろんこの仲間のためだけでななく、きっとフランクル自身が打ちひしがれないためでもあった。誰かを気遣う、気に掛けるというとは、同時に自分自身も誰かに気に掛けられるということでもある。そういう利他的、互恵的な相互関心のつながりが、『夜と霧』をはじめ、フランクルの実践や思想には見受けられる。収容所のなかでも一人になりたいときもあると記述したり、時にセラピーのなかで患者に対して厳しい言葉を向けることもあるが、下記のエピソードを読むとなおさら、フランクルはそれでも、人とのつながりに開かれた人であったという印象を受ける。

聴いてくれる誰か、共に在ること

現実は非情であり、フランクルの最初の妻であるティリーは、アンネ・フランクも収容されていた女性収容所で亡くなった。フランクル自身がそれを知ったのは戦後であった。「この状況を生きてぬいて家族と再会したい」という思いを支えに奇跡的に帰還した者にも、その家族が亡くなっていた収容中に支えとなっていた悲壮な現実に直面しなければならない過酷さがあった。

彼女の死を知ったフランクルは、長年の友人であり、同じく医師であったパウル・ポラック夫婦の家に行き、それまではなんとか気丈に振る舞っていたものの、夫婦に妻の死を打ち明けるとあまりの辛さにその場で泣き崩れた。晩年にまとめられたインタビューをもとにした自伝でフランクルは、当時ポラックに以下のように語った、と振り返っている。

パウル、言っておかなくてはならないことがある。今の僕を理解してくれるのは君しかいないからね。こんな出来事が降りかかって、試練に直面しているけれど、これは何かのためであるにちがいないーーきっと意味があるんだよ。そんな気がするんだ。うまく説明できないけどーー僕を待っている課題があるような気がするんだ。何かを期待され、要求されているんだとね。その何かを実現していくのが自分の運命だと、強烈に感じている。

過酷な現実に対して、それにどのような態度でそれに臨むか、そこにどのように意味を見出すのかは、自分自身で決める必要があり、また決めることができる。状況への態度は、フランクルの思想の基盤でもあり、この「人生が僕に意味を投げかける、人生が自分自身を待っている」という言い回しも、その後フランクルが講演や書籍で繰り返し用いる言い回しである。

ここで重要なことは、最愛の妻を死を知り絶望するフランクルには、ポラックという「今の僕を唯一理解してくれる存在」、そんな掛け替えのない友人がいたということである。泣き続ける彼と共にいて、”うまく言えないけど、そんな気がする”という彼の思いを聴いてくれる存在。フランクルの「苦悩する人間」は、孤高な存在というよりも、たとえ弱々しく打ちひしがれていたとしても、誰かに支えられつつ、それでも苦悩を前に向き合い続けている存在のことである。

子どもの自殺予防に取り組む青年の時期も、過酷な収容所生活のなかでも、あるいは生き残るも絶望の淵に落ちた戦後の危機的な時期でも、フランクルには「仲間」がいた。そう言ってよければ、彼はいわゆる”コミュ力”の人というか、人と"共にいる"存在でもあったのだ。

フランクルは、精神という存在の特徴を「Bei-sein(共に-存在)」という表現を用いて論じている。これは世界と自己とが未分である以前の根源的なあり方について論じられる際の用語であるが、フランクルの実践の中に常にある、仲間とのつながりやコミュニティ実践の特徴は、この「bei-sein」という概念から再考できるようにも思う。この点はまた別のところで論じたい。

言葉を届ける

フランクルによる1956年の『時代精神の病理学』という書籍は、51年から55年まで月に1回のペースで行われていた彼のラジオ講演をもとに作られた講演集である。このラジオ講演はとても好評で、かなりの反響があったようだ。優しくも説得力のある彼の語り口は多くの人に響き、書籍として読んでも引き込まれるものがある。この書籍の「まえおき」のところで彼は、このラジオ講演を通してやろうとしたことは「心理療法を論じることではなく、むしろ心理療法をおこなうこと、マイクの前の心理療法の実践だった」と書いている。このラジオ出演は、いわゆるメンタルヘルスの予防的な行為、彼の「共に存在」の臨床実践であったのだ。

ウィーン大学を退官後、フランクルは世界各国を周り、各地で講演を行っていた。こうして言葉を届けること、誰かに対して問いかけること自体がフランクル自身の臨床実践の一環であったのあろう。さきほど、きっとフランクルならSNSをやっていたはずだと言ったのはそういう意味だ。ひょっとしたらYouTubeやポットキャストも始めるかも知れない。コメント返しなどをしている姿も想像できる。思わずチャンネル登録したくなる。

言葉を届ける、呼びかけるというのは、いうまでもなく人と人とをつなぐための基盤である。医学生だったころにフランクルが取り組んだ無料相談所の開設と新聞や広告での「学生の自殺予防キャンペーン」は、コミュニティ支援という意味で先駆的な試みでもあったが、メンタルヘルス予防の観点から言えば、現代に通じる本質的な取り組みであった。

現在の日本において「9月1日問題」が改めて注目されるようになったきっかけが、冒頭で紹介した図書館員の方のSNS投稿であったというのは、非常に重要な点であるように思えてならない。そのツィートにあるように、丸一日ても誰からも声をかけられない、誰とも関わらないでいられる場である。

ただ、図書館は「ひとりでいられる場所」でありつつも、そこに「たくさんの言葉がある場所」でもある。たくさんの本が並ぶポリフォニックな空間のなかで、安心して誰かの言葉と「共に存在する」時間を過ごすことができる。

言葉は時空間を超える。フランクルの『夜の霧』も、国を超え、言葉を超え、時間を超えて、現在もたくさんの新たな読者に届き続けている。

辛い時、僕もフランクルをはじめ先人たちの言葉や物語、たくさんの本に支えられてきた。本と関わること自体が「共に存在」を実践する一つの方法になり得るだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?