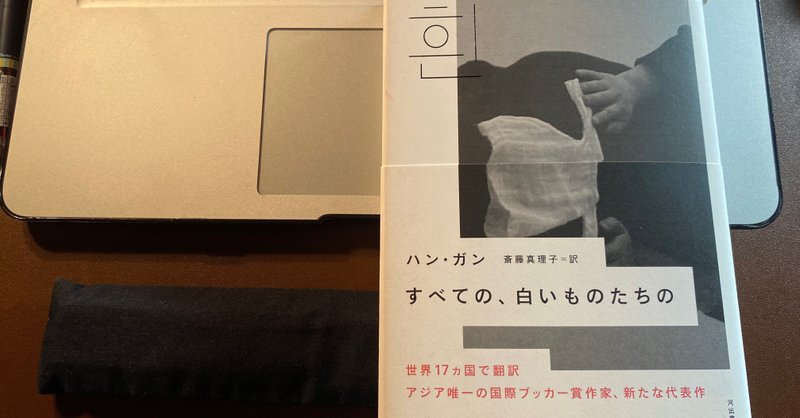

『すべての、白いものたちの/ハン・ガン;斎藤真理子=訳』①

1.私

[P-20]何が始まったのかはわからないまま、まだ、二人はつながっている。血の匂いがする沈黙の中で、体と体の間に真っ白なおくるみをはさんで。

──『おくるみ』──.

「白」、そこから感じ取れるイメージは、私にとっては「沈黙」だ。

沈黙。静けさ。なぜそうしたイメージを持つのか、それは、白は始まりを感じさせるからだと思う。聖書の『この初に言があった。言は神と共にあった。すべてのものは、これによってできた。』という言葉はあまりにも有名だ。だが、言葉の前には何があったのかは述べられていない。そこにあったのは、「白」「空白」のはずだ。

「白」とは「沈黙」。しかしこの世には完全なる沈黙、完全なる静寂というものは存在しない。五感のすべてを失ったものは例外だが、私たちの感覚器官は、常に何らかの音を知覚し続けている。強弱の差こそあれ、休む間も無く。それは眠っている間とて例外ではない。人間は完全なる白にはたどり着けない。

人間は白を求める。人間は白を恐れる。「白」とは何か。それは「自己そのもの」だ。だが、人間は完全なる自己にはたどり着けない。だからこそ、人は他の存在との関係を、そこにある「空白」を求め、それを恐れる。それらはすべて自己自身を求める欲求であり、自己自身を恐れる本能なのだろう。

[P-16]両手に刷毛とペンキの缶を持ったまま腰をかがめて、何百枚もの羽毛をまき散らしたようにゆっくりと沈んでくる雪片の一つひとつを、その動きを、私はぼんやりと見守っていた。

──『ドア』──.

私たちの手の内には、言葉を書くための道具がある。世界を描くための刷毛がある。私たちは、私たち自身の手が創り上げる世界を、作品を、ただぼんやりと見守ることしかできないのかも知れない。そうして時に悲しみ、時に喜び、心乱され、満たされる。

眼前に広がる世界のすべては確かに新しいものであるが、それらのすべては私たち自身であることもまた、確かなことなのである。

[P-27]孤立が頑強になるほど、思いもよらない記憶が生々しさをつのらせる。圧倒するように重みを増す。この夏、私が逃げ込んだ場所は地球の反対側の都市などではなく、結局は私の内部、私自身の真ん中だったのかと思うほどに。

──『霧』──.

[P-48]何ものも、おののきつつ現れはしない。溶けて流れるろうの雫は白く、また熱い。白い芯を燃やす炎に自らを徐々に委ねて、ろうそくは短くなってゆく。徐々に消えてゆく。

──『ろうそく』──.

ろうの雫は、燃え続ける間は熱く、白く、美しくあり続ける。溶けて流れて新たな姿に変わり続ける存在、白くあり続ける存在、私たちはきっと、そういうものを求めている。

〈続〉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?