スクリーンで観る万博体験と2025

私にとって初めての万博体験は、2005年に開催された“愛・地球博”である。

そのときは、日帰り弾丸ツアーだったため、空いているパビリオンを中心に、駆け足で回る羽目になった。

それでも、今まで見たことのないような物をたくさん観れて、今でも楽しい思い出になっているものだ。

ところで、先日、私が持っていた映画DVDの中から『公式長編記録映画 日本万国博』という作品を観た。

1970年に開催された、EXPO’70、通称“大阪万博“の公式記録映画である。

以前から気になっていたDVDだったので、ちょうどよかった。

まぁ、単に尺が長くて、暇つぶしがてらというのもあったのだけれど。

調べてみたところ、この『日本万国博』に関しては、本作を含め、いくつかの版があるようだが、今回鑑賞したのは、1971年春に大手映画会社3社の合同配給で、全国ロードショーされたバージョンである。

トータルで約3時間近くある超大作なのだが、尺の長さを感じさせない、見応えのある作品だった。

まるで、万博が開催された1970年の空気、熱気といったものが直接的に伝わってくるほど。

さらに言えば、まるでその場に居合わせているかのような錯覚まで味わえてしまう。

もちろん、居眠りしている隙なんかどこにもなく、あっという間に最後まで観てしまった。

まず映像が、いちいち決まっている。

現場で流れていた音声と、間宮芳生作曲のいわゆる現代音楽とが相まって、格調高い映像に仕上がっていた。

しかし、今日的に見ると、映像の演出が怖いシーンも散見されるのも本作の見どころである。

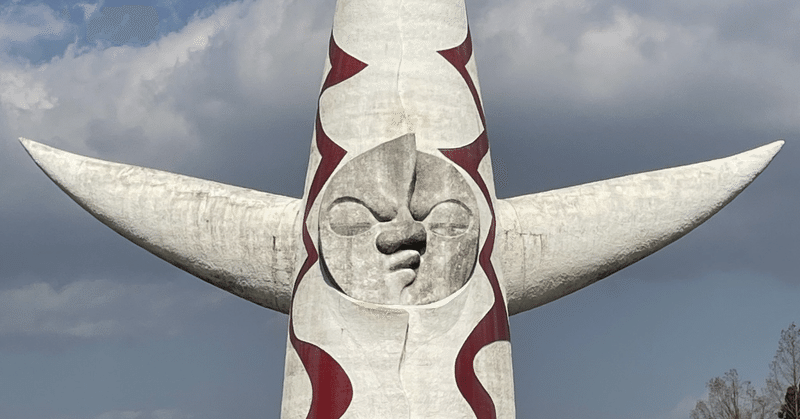

例えば、太陽の塔内部の紹介で、黒バックに世界中から集められたお面が、インサートで流れていくシーンがある。

そこに映し出されるお面一つひとつがまた、経年劣化で朽ち果てていたり、歪んでいたりしていて、日本の能面より怖い。

そのほかにも、幼児や老婆など無名の人々のモノクロ写真が映し出されたと思いきや、奇形児の写真、虐殺されている場面の写真や、原爆投下の写真が移り変わっていく。

その果てに「人間性を取り戻せ」とか、「人間はどこへ行く」という文言にズームインするなど、一筋縄では行かない製作陣の、強いメッセージを感じる。

と思いきや、次のシーンでは、ジェットコースターに乗って絶叫している人々のシーンに移り変わっていく。

これだけでも、充分に迫力がある。

まるで、実験映画を観ているかのようで、ウトウトしようものなら、たちまちほっぺたを引っ叩かれそうな勢いだ。

本作にはナレーションが付いていて、いわゆる昔のニュース映画にあるような、淡々としつつ、少し皮肉のきいたセリフがあるのも、また特徴的だ。

例えば、こんなセリフがあった。

「ソ連館のパビリオンは大変な人気。入るまでに4時間近く待たされたほど」

「誰かが言っていたわ、万博に来て学んだことは、忍耐だって」

「うん、でもそうしたエネルギーみたいなものが、今日の日本の底力になっているんじゃないかな」

とか、中東の展示では、

「のぞいてみましたが、アラジンのランプも絨毯もありませんでした」

と言った調子である。

忍耐云々に関しては、確かに底力かもしれないが、そんなに混んでいるんだったら、私だったら並ばずして他のパビリオンに行くことだろう。

当時の人々みたいに忍耐ないしね。

そして、本作の目玉は、各国のパビリオンの紹介である。

本編の3分の2は、世界のパビリオンの様子紹介に相当の時間を割いている。

事実、日本発のパビリオンなどは、最後の方にチラッとスポット的に触れられるのみである。

例えば、フランス館のように、人間の形を模した木製の板を並べて「まるで心を失った人間のよう」なイメージを示しているのもあれば、一方でビルマ館のように、主要生産物である翡翠や、お米を展示していて、農家の方々が熱心に見ていたりなど、内容も各国によって独自性が出されている。

個人的にいうと、フランス館における、彫刻のシルヴィ・バルタンが歌い出すギミックは、少し不気味であった。

展示内容も単調に撮るのではなく、ときには面白く、ときには皮肉を交えて紹介するものが多い。

会期中に大地震が襲ってきて、その義援金を募ったりする場面もあった。

隣国の親子も一緒になって募金活動をする、と言うような微笑ましい光景も強く印象に残る。

ベトナム、カンボジア、ラオスなど、政情不安定な国も出展している。

特に、梅雨の時期と掛け合わせて、「この鬱陶しい梅雨のような戦乱に、晴れ間が訪れる日はいつになることでしょう」と言うナレーションが印象的であった。

また、全体に共通して言えることだが、各国パビリオンにおける、案内ガイドさんたちの日本語力がすこぶる怪しい。

例えば、スカンジナビア館だと、「スカンジナビアは、すなわちノルウェー、デンマーク、スウェーデン、アイスランド、それからいちばん良い国フィンランド……」と言う調子で続くのだが、なぜフィンランドに「いちばん良い国」という枕言葉がつくのか。

多分、日本語の学習環境が、今ほど確立されていなかったこともあるだろう。

ローマ字転写した日本語を、そのまま読んでいるようにも見える。

とにかく、発音、文法ともども、相当に外国人の日本語が変。

言語の面でもう一つあげると、解説文も含め、日本語でなければ英語で表記されていることである。

たとえ、非英語圏のパビリオンであろうとも、館内の解説文などは、一部にアラビア文字があったりもしたが、ほとんどが英語であった。

もっとも挨拶だけなら、開会式において例えば、Good morning , Bonjour , Guten Tag など、各国語を発していたのだが。

余談ながら、その中で最もよく聞いた挨拶はBuenos Dias のように感じる。

今だったら、もっと各国の言語を、積極的にアピールしてもおかしくないはずである。

後年開催された“愛・地球博“などでも同様なのだが、万博のパビリオンでもっとも面白いのは、日本製の科学技術の進歩を標榜するようなものでなく、世界の展示だと思う。

なぜなら、最新技術の類は、日本に住んでいれば、今後も手を変え品を変え、お目にかかれるからである。

万博をきっかけとして、それまで名前すら知らなかった国に「出会える」可能性があるのだ。

普通に生活していると、こんな体験はそうはないだろう。

この映画は、構成もよく考えてられていて、細部まで細かく観ていくと、その度に新たな発見がある。

それでいて、単に万博へ行きたくなるのみならず、その本質まで考えさせられるのである。

まさに、スクリーン上で展開する万博体験だ。

“大阪・関西万博”まで残り2年を切った。

再来年の万博も、世界のパビリオンがどの程度出展するのか、今から楽しみである。

行って、願わくば、世界各国のパビリオンを中心に見て回りたい。

それも、簡単に日本から行けないような国々の展示を。

ただし、4時間の行列に並ぶのだけはごめん被りたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?