ブランドの立ち上げ方説明!!

どうもshibataです。

突然なんですけど私の本業ご存知でしょうか?

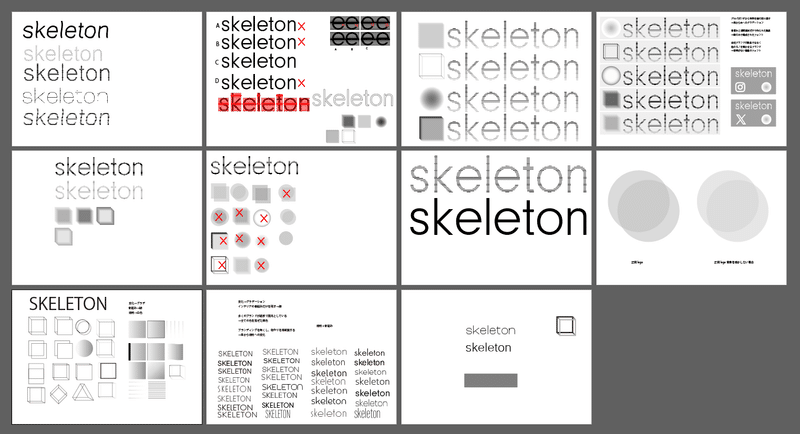

決してnoteに雑学を投稿する人ではありません。一応これでもインテリアブランドskeletonのデザイナー兼経営者なんです。

今回は私の経験や基づいて、インテリアブランドの始め方をざっくりと執筆してみようと思います。この記事を読んいただければブランドの立ち上げから販売まで誰でもできるように書いているので、興味があれば読んでみて下さい。

物を作って売ってみたい方や、自分でブランドを立ち上げたい方の参考になれば幸いです(╹◡╹)

もし質問等あればコメント頂けると嬉しいです!!絶対に返信します!!

大まかな順序

ブランディング(ブランドのイメージや何を売りたいかを決める)

製品開発

ウェブサイト(HP及びECサイト)や実店舗の開設

販売経路の確保

販売促進(SNS等)

ブランド作成から製品の販売まで大まかにフェーズ分けすると、こんな感じでしょうか。

※場合によっては製品開発とブランディングが逆になる場合もあります。

1.ブランディング

あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、ブランディングとは簡単に言うとブランドの軸と世界観を構築する作業です。

コンセプト・ロゴ・ターゲット・イメージカラー等を決めてブランドの軸と世界観を構築する事で、お客さんがブランドのファンになってくださり、販売促進に大きく繋がります。

ブランディングが素晴らしいモノの例としては、ディズニー、Nothing、ルイビトン・コカ・コーラ、ケンタッキー、無印良品などがパッと頭に思い浮かびます。そのブランド名を聞いてイメージがより繊細に思い浮かぶブランド程、良いブランディングをされているブランドです。ルイビトンと聞くと茶色や高級、ケンタッキーはクリスマス、無印良品は自然やオーガニック、等のイメージが頭に浮かび上がりませんか?

逆に言うと知っているのにあまりイメージが浮かび上がらないブランドは、ブランディングが上手く出来ていないと言う事です。ブランディングがしっかり出来ていないと、ブランド化して物を売るメリットがあまり無いので、この作業はブランド作りにおいて一番重要です!!

また、ブランディングを行う際こんな製品を作りたい!売りたい!というのが先に決まっている場合は、その製品に沿ったブランディングを行う必要があり、この場合は少し難易度が上がります。

例えばブランディングによって、「20代」「ナチュラル」「木製」「アクセサリー」をブランドの世界観として設定して製品を開発していくと、ある程度近いデザインの製品でまとまり、ブランドのイメージが定着しますが、「鳥の指輪」「金のネックレス」「ハートのカチューシャ」を1つのブランドで売りたい場合は、あまり共通点が無いのでブランディングを行うのが難しいです。

※価格帯が凄く低い(100均)・駅前に出店する・スタッフ対応が凄く良い等、デザイン面以外でもブランディングする事は可能です。

ブランディングについては別の記事で詳しく書く予定です。ぜひそっちも読んでみて下さい。

2.製品開発

ブランディングができたら次は製品の開発です。

ブランディングで作り上げた世界観やコンセプトに沿った製品をデザインしましょう。

手作業で作れるものは幅が狭いので、専用の機械を所有している企業に外注するのも手ですが、「図面なんて書けないよ」って方も安心してください。手書きの絵を描いて、業者さんとメールや電話でやり取りして製作することも可能です。

私のブランドではアクリルを用いた製品を製作しており、アクリルアイさんとはざいやさんで作成してもらっており、どちらも多くの加工に対応してくださるのでアクリル製品を作るのであればオススメです。

全ての部品を外注している訳ではなく、所有している3Dプリンターで作成している部品もあります。ちなみに家庭用の3Dプリンターであれば2~8万円程で購入できます。

※別途3Dモデリングのソフトと技術が必要です。正方形や円柱状などのシンプルな形状であれば難しくありませんが、複雑な形状を作成するのは難しいです。

製品開発は製品の開発だけでは終わりません、梱包箱や取説等も必要です。安い!!を売りにしているブランド以外では、コピー用紙や茶色のダンボールではせっかくのブランディングで作ったイメージが下がってしまいます。

取説や名刺等の紙媒体はプリントパックさんで少し高級感のある紙に印刷してもらっており、梱包用のダンボールはダンボールワンさんで既定サイズの片面白色のダンボールに、ブランドロゴと製品の線画イラストを印刷してもらっています。

※製品以外の部分もきちんとデザインして作る事で、お客様からの信用を得られるメリットもあります。

3.ウェブサイトや実店舗の開設

私はひとまずウェブサイト(ECサイト)のみで販売しています。いきなり実店舗を持つよりリスクが少ないので、初めはECサイトで販売し経営が安定すれば実店舗も開業という方がほとんどだと思います。

ウェブサイトを作る時はプログラム言語を用いてコードを書いて・・・とかなんか難しそうなイメージがあるかもしれませんが、大丈夫です。そんな専門的な事を勉強しなくてもWordpressという便利なサービスがあり、私も知識が無い状態からユーチューブで調べて自身で作成する事が出来ました。

↓2時間程ありますがこの動画からの知識だけで作成できます↓

Wordpress初心者使い方・始め方【ホームページ・ブログ作成】

※私の動画ではございません。もちろん案件でもないです。

ウェブサイトをデザインする時は①フォント、②閲覧デバイスの種類、③階層の深さ、この3つが大切です。

①フォント

サイト全体の色はブランディングで決めた色を使用すれば問題ないですが、フォントはそうはいきません。フォントを設定してもお客様のデバイスにそのフォントが入っていなければ、せっかく選んだフォントも意味を成しませんからね。

シンプルやモダンなイメージを印象付けたい場合はそこまで問題ありませんが(初期設定のフォントはシンプルやモダンなフォントが多い為)、ポップ・キュート・和、等のイメージをウェブサイトから印象付けたい場合は、文字を画像にしてボタン等に割り当てると良いと思います。

②回覧デバイスの種類

パソコン・ケータイ・タブレットどの端末から見られても良いように、フォントのサイズや配置を調整する事も大切です。

フォントのサイズが大きいと文章は読み易いですが、ページ全体が子供向きな印象になり、逆に小さいと引き締まった印象を与えますが、読みにくくなります。

私のオススメは本文が16ピクセル、見出しが24ピクセルです。

「よくわからない」という場合は、取り敢えず上記の数字で設定すればほぼ間違いないです。

③階層の深さ

階層の深さとはサイト内で見たいページに辿り着くまで、トップページから最短で何クリック必要か、という事です。

「トップページ」→「製品まとめページ」→「見たい製品のページ」、の場合はトップページから2クリックでたどり着けるので階層が浅く、比較的分かり易いですが、階層が深くなればなるほど、見たい製品のページになかなかたどり付けず、せっかくのお客様を逃してしまう可能性が出てきます。

「見たい製品のページ」から「購入確定ボタン」までの道のりが長い場合も、お客様を逃してしまう可能性があります。

※会員登録しないと購入できない等

4.販売経路の確保

販売経路の確保はそこまで難しくありません。私の場合は梱包した製品をヤマト運送さんの営業所に持ち込み、そこから発送してもらっています。「割れ物注意」や「下積み注意」等のシールも無料で2種類まで貼って下さいます。

送り状もヤマト運送さんのアプリで作成し、作成した送り状の画面を営業所で提示するだけで、後の作業は全て行って下さいます。

販売経路の確保から話が少し逸れますが、送料をどうするか先に決めておく必要があります。

私のブランドでは販売している製品の価格が比較的高い為、売価に送料を入れて送料無料とし、国内であればどこに発送してもある程度の利益が出ますが、数百円等の売価が安い製品の場合は、発送先の地方区分ごとに設定しないと利益を出しにくいので注意が必要です。

もし価格が安い製品で送料無料にしたい場合は、「〇〇円以上購入で送料無料」や「セット販売」等の案が考えられます。

5.販売促進

これが一番難しい・・・私も大苦戦、というか後回しになっています( ;∀;)

販売促進の方法で最も多くて手を付けやすいのが、SNSを活用した宣伝だと思います。使用するSNSが多い事のデメリットはありませんが、ブランドのターゲット層がどのSNSを使用しているか調べて、効果的に費用と時間をかける必要があります。

私のブランドではインスタグラムとXに投稿をしており、①タグ、②投稿時間、③アルゴリズム、を考えて投稿しています。

①タグ

インスタグラムはタグを30個までしか設定できないので、例えば「おしゃれ」とタグ検索する人は「オシャレ」や「お洒落」等のタグも検索する可能性が高いのでは、と考えてどれか一つを設定している場合が多いです。

また、「お洒落」や「インテリア」等のタグは投稿数が多いので、自分の投稿が埋もれてしまい、人気のアカウントでなければ人目に付く事はほぼ無いです。

逆に投稿数が少ないタグは、そのタグを調べて下さった方に確実に投稿を表示する事が出来るので、フォロワーが少ない間はとてもお勧めです。

②投稿時間

これはどのSNSでもほぼ共通です。

朝の7時〜8時半、昼の12時〜1時、夕方6時〜10時ぐらいに投稿するのが良いです。

単純に通勤通学時間や休憩時間やお家時間にSNSを見る方が多いので、この時間に投稿するのが良いとされています。

※各種SNSで利用者層が違うので差異はあります。

③アルゴリズム

アルゴリズム・・・なんじゃそれ、と思われるかもしれませんが簡単に説明すると、ユーザーにどのような投稿が表示され易いかの仕組みです。

例えばXの投稿にはスコアが設定されており、このスコアが高いと多くのユーザーに表示されます。画像付きの投稿は画像の無い投稿に比べて、表示される回数が倍になったり、フォロワー数や「いいね」の押され方の違い等でも変わります。

検索するとアルゴリズムについてもっと詳しく説明されているサイトは出てきますが、一応スコアの上げ方をまとめた表を貼っておきます。

ここまで読んで下さりありがとうございます。

ブランディングから販売促進まで駆け足で説明したので、具体的に知りたい内容をコメントして頂けると絶対に返信します!!

今回の記事の内容が少しでも誰かの役に立てば幸いです。

もし良かったらskeletonのHPや各種SNSをのぞいてみて下さい。

フォローや良いね頂けると本当に嬉しいです!!

余談

最近、レイジーハウスという名前のレストランが若者の間で話題になってるみたいです。

このレストランのコンセプトは「日本一接客態度の悪いレストラン」、料理をテーブルに投げるように置いたり、客を睨みつけたり、挙句には客にオーダーを取りにいかせたりと、無茶苦茶な事をしますが、それがブランディングになって連日賑わっているみたいです。

※もちろん演技ですよ。

綺麗で素敵なコンセプトを考えるのも良いですが、逆なコンセプトの方が人目を引いて受けが良い場合もあります。

「世界一ダサいインテリアブランド」「シェフの気まぐれメニューだけのカフェ」とかどうでしょうかね。

普段はデザイン・科学・哲学に関する内容を投稿しています。

下の記事も良かったら読んでみて下さい!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?