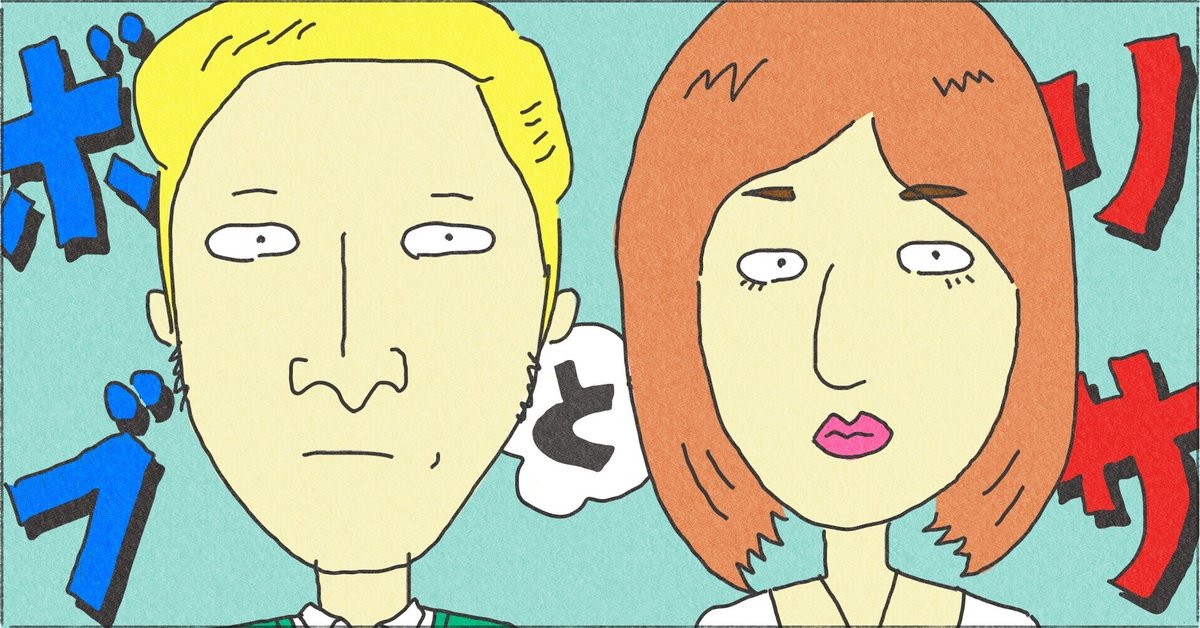

リサ_ ケース1「欠勤の理由」 (連作短編集・ボブとリサ)

日常のあるあるをシニカルに描く「ボブとリサ」シリーズ。

リサは夫のことが好きだが、彼の具合が悪い時、なぜか思いやりをもって看病できないのだった…。

【欠勤の理由】

リサは明るく活発で小さなことにこだわらないという定評があったが、夫の体の具合が悪いと、何故か不機嫌になってしまうのだ。

やさしく看病してあげようと思うのに、リサはいつもそれに失敗してしまう。

そして死にたい気分になるのだ。

夫は二日前から、風邪で会社を休んでいた。

「ねえ、今日もお休みするの?」

家を出る前に、リサは寝室に立ち寄り夫に声をかけた。

「ああ。まだ熱が下がらなくてね、申し訳ないけど、あと一日休むよ」

「申し訳ないなんて言うことないじゃない。どうぞ、ごゆっくり」

リサはそう言い残して家を出た。

玄関の扉を気をつけて静かに閉めたつもりだったが、実際には叩きつけたようになってしまう。

リサは猛然とした勢いで駅に向かった。

体の中でエネルギーが有り余っているという感じだった。

電車を降りて会社に向かう交差点の途中で、リサは足を止めた。

顔つきは毅然としていたが、迷子になったような心境だった。

リサはバッグから携帯電話を取り出すと、電話に出た相手に会社を休むことを端的に伝えた。

カフェに入りしばらく時間を潰したが、気は晴れなかった。

映画を観てもショッピングをしてもよかったのだが、結局リサは家に帰ることにした。

そっと玄関の鍵を回し扉を開くと、リサは居間に向かった。

夫に声をかけようと思ったが、何だか癪でそうしなかった。

リサは夫が気づくのを待つことにした。

夫が気づいたのは、彼が台所に顔を出した時だった。

「あら」

珍しい動物でも見るみたいにリサの顔を覗き込んでいる夫に、リサはソファに沈み込んだ状態のまま、夫の顔を見上げて言った。

「驚いたよ。どうしたの?」夫は言った。

「何が?」

「会社に行ったのかと思った」

「休んだのよ」

「どうかしたの?」

「別に、いけない?私だって疲れているのよ…」

リサはバツ悪く口ごもった。

はっきり言って、リサには会社を休む理由なんてないのだ。

ただ、どうしても足が前に進まなかっただけのことだ。

「あなたこそどうしたの?寝ていなくていいの?」リサは言った。

「いや、昼飯に何か食おうと思ってね」

「そう」リサは興味を失ったように、ソファにうなだれた。

夫は冷蔵庫の扉を開けて、中を物色しはじめた。

リサはしばらくその様子を眺めていたが、立ち上がると、夫をどんと押しのけて言った。

「もう。いいわよ。私が作るから」

「別にいいよ。適当に済ませるから。悪いだろ?」

「別に悪くないわよ。私がやるって言ってるんだから」

「何を怒ってるんだ?」

「別に怒ってないわ。いいから、あっちに行ってて」

夫は寝室に戻っていった。

リサはため息をついて、パスタを茹ではじめた。

「結局、私がやるのね」

リサは涙ぐんでいた。

自分ばかりが不当に扱われている気がしてならないのだ。

昼食を食べた後の食器も、リサは夫に洗わせなかった。

「どうせ、私がやればいいのよ」リサは思った。

夫は寝室へ戻っていった。

リサはソファにどっかりと座り、足を投げ出した。

通勤のための服を着たまま、まだストッキングさえも脱いでいなかった。

夫がブランケットを抱えてソロソロとやってきた。

「なあ、一緒に映画のビデオでも観ないか」

彼はリサの隣に座った。

「寝ていなくていいの?」

「大丈夫さ、少しぐらい。もうだいぶ良くなったんだ。寝てばかりいるのももう飽きたよ」

「だったら、会社に行けばよかったじゃない」

「まあ、そう言うなよ」

「いいから放っておいて。私にだって好きなことをする権利はあるでしょう?」

リサはキッと夫を睨みつけた。

夫は立ち上がり、冷凍庫からアイスクリームを持ち出すと、仕方なく寝室へ退散した。

リサは夫の背中にクッションを投げつけてやりたい気分だった。

「君も食べるかい?」くらい言ってくれてもいいのに。

でも、夫は言わなかった。

一人になってすぐに、リサは夫に冷たく当たってしまったことを反省した。

そして、夕食には夫の好きな料理を作ってあげようと思う。

部屋が薄暗くなる頃、リサは絶望的な気分に襲われる。

圧倒的な悲しさと寂しさだった。

それでリサは足音を忍ばせて寝室へ向かう。

扉の隙間から覗くと、夫はスヤスヤと寝息を立てて眠っていた。

リサは夫を起こさないように布団の中に滑り込む。

途端に、熱を帯びた湿った空気がリサの体を包む。

夫はまだ熱が下がっていないのだ。

彼の寝息で、布団が規則正しく上下に動いている。

やがてリサは安心して寝入ってしまう。

目が覚めると、夫は隣にいなかった。

居間に向かうといい匂いが立ち込めている。

「おっ、起きたね」

リサが来たことを察し、キッチンに立った夫が振り返る。

「待ってろよ。今、おいしいやつ作ってやるから」

夫はリサに笑顔を向ける。

「具合は大丈夫なの?」リサは小声で言う。

「うん。おかげでだいぶ良くなった。それより、君こそずいぶん疲れているみたいだぞ。出来たら起こしてやるから、それまで寝ていろよ」

リサは黙って寝室に戻り、頭から毛布をかぶる。

こんなとき、リサは自分のことが嫌になって、死にたくなるのだ。

いいなと思ったら応援しよう!