5,000字超! SF作家・藤子F誕生の瞬間 『ミノタウロスの皿』を語り尽くす。

今回取り上げる『ミノタウロスの皿』は、藤子F先生の作家史において非常に重要な作品に位置付けられる。それまでは基本的に子供向けの漫画を描き続けていたF先生が、本作を皮切りに、本格的なSF短編を次々と発表していくことになったからである。

藤子先生が手掛けたSF短編は、実に100作以上。そのほとんどが社会風刺などを利かせた青年・大人向けの本格SF作品ばかり。

本作を執筆することになった経緯は、藤子先生も回想されているように、それまで書いてきた生活ギャグ路線が少し曲がり角にきたので、それを打開したいという気持ちがあったとされる。(Wikipediaなどを参照下さい)

本稿ではまず、本作が生み出された作品的背景を考察してみたい。

実は下の記事でかなり語っているので、まずこちらを読んでもらうのが早いかもしれない。

「21エモン」は、「パーマン」に続いて「週刊少年サンデー」で週刊連載した作品で、ちょうど1968年の丸一年を費やして描かれた。

21世紀を舞台にしている点がユニークだが、「オバQ」以来得意としている異文化ギャップで笑わせる生活ギャグマンガの流れを汲んだ作品である。

前半はオンボロホテル・つづれ屋を舞台とした多様な宇宙人に手を焼くお話だったが、後半は宇宙を旅する連載形式のストーリーマンガに発展した。

特に太陽系を飛び出した後の星々のエピソードでは、ハッとするような価値観の逆転や、見たこともないような特殊な生活空間を描いている。相当レベルの高いSF作品なのであった。

F先生はこれに強い手応えを感じたようだが、「21エモン」は連載が終了となってしまう。しかし本格SFの世界に踏み出した藤子先生の執筆意欲はもう収まらない。

中途半端に終わってしまった「21エモン」の仇を取るように、連載終了後からわずか10カ月後に、意欲的な本格SF作品を2作同時に発表する。

その一つが「モジャ公」で、もう一つが『ミノタウロスの皿』である。

まずは「モジャ公」の簡単な解説から。

21エモン終了後、講談社の「ぼくらマガジン」から新作の原稿依頼があり、藤子先生は堂々と「21エモン」の二番煎じ宣言をして、「モジャ公」の連載を開始させる。

「モジャ公」初回(旅に出る前)の解説は既に書き終わっているので、興味ある方はこちらの記事を参照下さい。

「モジャ公」は約10カ月の連載だったが、「21エモン」の宇宙旅行編で書き残したことを全てやり遂げたような内容となっている。

続けて『ミノタウロスの皿』登場の背景について考えてみる。

まず「21エモン」の宇宙旅行編の代表作『そして銀河系No.1!!』というエピソードに注目したい。

この作品の舞台は、銀河一の科学技術を誇るというボタンチラリ星。この星の人類は科学の恩恵を受けすぎて原始人のような風貌になり、科学の暴走によって原始時代と変わらぬ生活に追いやられてしまっている。

文明批判と同時に、価値観が一変する面白さを描いているお話で、この年(1968年)に公開された映画「猿の惑星」の影響を強く感じさせる。

『ミノタウルスの皿』は、人間がウシに家畜として飼われているという、典型的な価値観逆転が描かれる。これは「猿の惑星」や「21エモン」のアイディアを、さらに大人向けに発展させたものだ。

また『ミノタウルスの皿』の主人公の外見は、大人になった21エモンのようだ。これは、つづれ屋を継がずに宇宙探査パイロットになった21エモンの将来を描いていると言える。

つまり意図的に、21エモンの続編として本作を描いていると考えてよいだろう。

ここまでで、

「21エモン」+「猿の惑星」 → 『ミノタウロスの皿』

→「SF短編」量産体制

という藤子先生の執筆歴を確認しておきたい。

そしてF先生が凄いのは、本格SFマンガの道をこじ開けたと同時に、従来型の生活ギャグ路線の最高傑作も誕生させている。ご存じ「ドラえもん」である。

「ドラえもん」は、「モジャ公」『ミノタウロスの皿』を描いた3か月後に連載を開始している。ドラえもんがスタートした1970年からは、全くタイプの異なる作品が、並行して描かれていくことになる。

藤子先生はこれを「二足の草鞋」と呼んでいたが、「ドラえもん」とSF短編の両輪を確立させ、これより藤子全盛期が築かれていくのだ。

『ミノタウロスの皿』は、藤子全盛期の幕開けを飾るという意味でも、大変重要な位置づけの作品なのである。

『ミノタウロスの皿』「ビックコミック」1969年10月10日号

前置きが長くなってしまったので、本作の解説は要点を絞ってお届けしたい。

冒頭、宇宙探査中のロケットが、何らかの理由で故障し、修理できない中で食料と水が底をつき、一名を除いて全員死亡しているところから始まる。その残された一名が、主人公となる男である。

男の名前は作中登場しないが、これは男が将来の21エモンだったという含みを残すために命名しなかったと想像している。

また冒頭の中でロケットの現在位置を「未踏査空間」としているので、このロケットは未踏地域の探査目的だったことが示唆されている。

救助隊は既に送り込まれているが、ワープを使っても23日かかるという。この話が救助が来るまでの期間限定のお話であることを示している。

男が偶然不時着した地球型惑星のイノックス星。そこには人間もいて文明もある。しかし宇宙人の存在は知られておらず、男が地球人であることを説明してもほとんど通じない。

後に明かされるが、イノックスの人間たちは男の頭が狂っていると思っていたようだ。根本的な価値観がずれているので、相互の理解が不能なのである。

男は食事を食べさせて貰うが、肉が無く、草や木の実ばかり。人間たちはこれを「エサ」と呼んでいる。飼われている立場として、肉類を取らせてもらっていないのである。

男が出会った美しい女性・ミノア。気立ても良く、男は少しだけ好きになってしまう(チューはあっさり拒否られるが)。ミノアが花の棘を指に刺してしまったことで大騒ぎとなり、ウシのような外見の医者が現れる。

ウシの医者は主人公の男を見て、「迷子は保護しよう」と言い出すが、男は逆に「おばけ牛め、人間をバカにすんな」と殴り倒してしまう。すると大勢の武装したウシが押しかけてきて捕まってしまう。

ここでようやく、この星の世界観(物語設定)が明らかになる。

・ウシに見えた人々は、この星の支配者ズン類。地球の人間に比する。

・人間に見えた人々は、家畜のウス類。

・ウス類は大きく三種類に大別される。労働種・愛玩種・食用種である。

人間が家畜を飼うこと自体、別におかしな話ではない。ところが本作では

・人間と家畜の風貌が逆転している点

・家畜のウスと支配者ズンとが同じ言葉を使っている点

が奇妙なのである。

この二点が地球の価値観・常識と全く異なるので、主人公の男は最後まで状況を飲み込めなかったし、ズンたちも地球の常識を理解できなかったと考えられる。

男はイノックス星におけるズン類だと認められ、以降丁重な扱いを受けることになる。すると、衝撃的な事実を聞かされる。それは美しいミノアが優れた血統の肉用種であり、大祭の祝宴の大皿料理として近く食べられる予定なのだという。

男は急ぎミノアの元に向かい、それが事実かどうかを聞く。するとミノアは「ええほんとよ。最高の名誉よ。少しは見直した?」と、誇らしげに肯定するのである。

男はすぐに一緒に逃げ出すように進言するが、逆に食肉用として生きてきたミノアの矜持を聞かされる。かなり面白い部分なので、抜粋しておく。

・ただ死ぬだけなんて、なんのために生まれてきたかわからない

・自分の死は無駄ではない、大勢の人の舌を楽しませる

・特別美味しかったら永久に名が残される

・競争が激しく、生まれた時からその日のために努力する

・発育が悪いとみじめ。ハムかソーセージか畑の肥料にされてしまう

私たち人間は、生まれた時から死ぬことが運命づけられているが、価値ある生き方をすることと同時に、なるべく死を先延ばしにすることに重きを置くのが普通だ。

ミノアの意識は、価値ある生き方を全うするために、価値ある死に方(食べられ方)をしたいと考えている。死を先延ばそうという考えが欠落しているため、地球人の男はミノアの発言が全く理解できないのだ。

男はミノアの説得に失敗したので、今度はズンの有力者たちに会って、ミノアを食べることを止めさせようと動き回る。しかしここでも、男の常識・価値観がズン理解されず、話は平行線のままとなる。

男はミノアを食べることは残虐行為だと訴えるが、ズンたちにはそれがピンとこない。彼らの言い分は下記。

・有史以来、食べる者・食べられる者の身分に疑問を持たれた例はない

・ウスが草を食べ、ズンがウスを食い、死ねば土に還って草を育てる、食物連鎖の一環にすぎない

・ズンとウスは深い友情で結ばれている。ズンはウスを虐待せずに住居とエサを与え、ウスはその愛情に応えて美味しくなろうと努める

・地球でもズン類はウスを食べるはず

男は説得に回る中で、「ズンたちが、相手の立場でものを考える能力が全く欠けている」と感じる。それは全くその通りなのだが、男もまたこの星の常識を掴み切れてない。相手の立場を考えないのはお互い様なのだ。

先ほど書いたとおりに、

①人間と家畜の風貌が逆転している

②家畜のウスと支配者ズンとが同じ言葉を使っている

という、地球と異なる常識があることに考えが及んでいないのである。

ズン類への説得も挫折し、再びミノアの元に戻る。いよいよ明日が大祝祭の日である。男はミノアに「心の奥底では死ぬのは怖くないのか」と問う。ややあって、ミノアは「怖いわ」と呟く。

一瞬男は光明を見出すが、一緒に逃げようと誘うと、「大祭の栄誉を失う方がもっと怖い」と再びヨリを戻してしまう。「死ぬのは怖いけれど、一度は誰でも経験すること」と、強く語るのだ。

男は「どうしたらいいんだ」と泣きながらミノアを抱きしめる。ミノアは「泣かないで、何だか私まで悲しくなっちゃう」と話す。しかし、翻意することなく「大祭には来てよね」と寝床に行ってしまう。

この一瞬ミノアが見せた「怖い」「悲しい」という感情表現をどのように理解したらよいのだろうか。

僕の解釈では、ミノアたちウス類は、地球人における人間と同じ感情回路を持つ人種であり、この世界の家畜だというのは、たまたまそういう構造の星であった、という風に捉えている。

この星の家畜ウスも、ズンと同じ言葉で会話ができる。食べられる者という立場はわきまえつつ、嬉しい・悲しいなどの感情は何ら変わらない。もしズンがいなければ、この世界の支配者となって、牛や豚などを家畜化していたかもしれない人種なのである。

この星の決定的な地球との違いは、生物学的にズン類(支配者)とウス類(家畜)の人種があまりに近いということにある。本作を読む限りでは、見た目以外に違いはない。地球において、人類が自分たちに酷似する生物を捕食するケースはなく、この点が大きく異なる。

主人公の男が最後まで拭えなかった「残虐」という感情は、自分たちとほぼ同じ人種と食べてしまうその行為が受け入れられなかったからなのだ。

本作がさらに強烈なのは、最終的にミノアがどのように食べられるのかを、読者に容赦なくイメージさせることにある。ある種の残虐性が、これまでファミリー向け作品を専門に描いていたF先生のイメージを覆す作用を働かせている。

特に、ミノアが自ら望んで生きづくりになるという部分。人工心肺が用意され、脳に繋いでおけば首だけになっても意識は残り、来賓たちの賛辞を聞きながら(食べられる)と説明される。

あっさり料理されて死ぬのではなく、自分が食われるのを目撃しながら死んでいくことを望んでいるという、トドメの一撃のような最期だ。

祝宴が始まり、大皿に乗って運ばれるミノアに、迷いや恐れは全く見られない。光線銃をもって救出を試みようとする主人公の男の言葉は、最期までミノアに届かない。

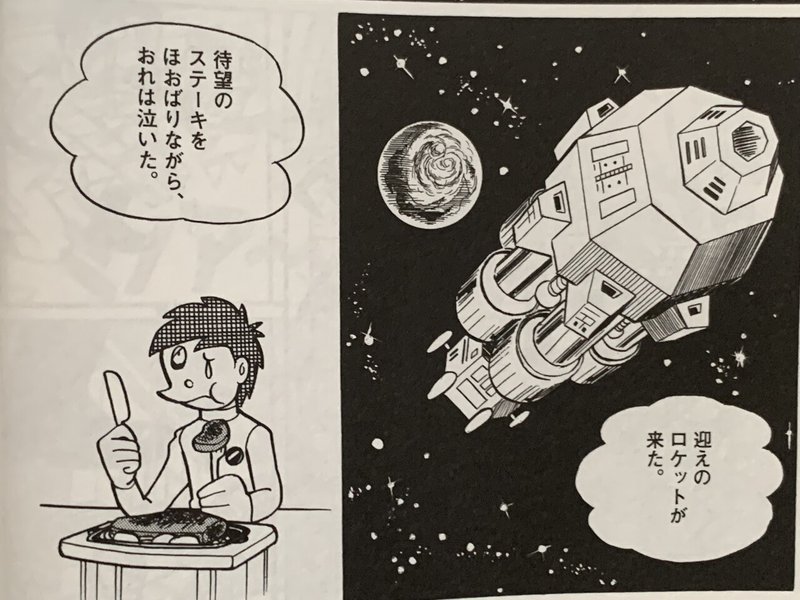

その後、迎えのロケットがやってきて、主人公は帰途につく。そこで男は、待望のステーキを頬張りながら泣くのであった。

このラストシーンも解釈が大変難しい。ミノアの一件を経験しても、男はステーキを待望して食べていることから、自分たちも家畜を食べているという「残虐行為」を省みていないように見える。

ただ、その一方で、なぜ男は泣いたのか、謎が残る。ミノアのことを見ても、肉食を止められない自分に呆れて涙をこぼしたのだろうか? ここはもう少し考えてみたいところである。

書き終わってみれば、初の5000字超となる大作となってしまいました。最後まで読んで頂いた方、ありがとうございました。

SF短編の数々を考察しています。是非他の記事も読んでみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?