火の鳥・太陽篇~読書記録266~

手塚治虫先生の名作「火の鳥」。

その中でも、太陽篇は実に奥深い。宗教という禁断の題材を扱っているからだろうか。

そもそも、若い頃に読んだ本を又読む気になったのは、近頃SNSで話題になっているコオロギ食の記事やらツイートを読みながら、

「そういえば、火の鳥にそういうのがあったな」

と想い出したのだ。

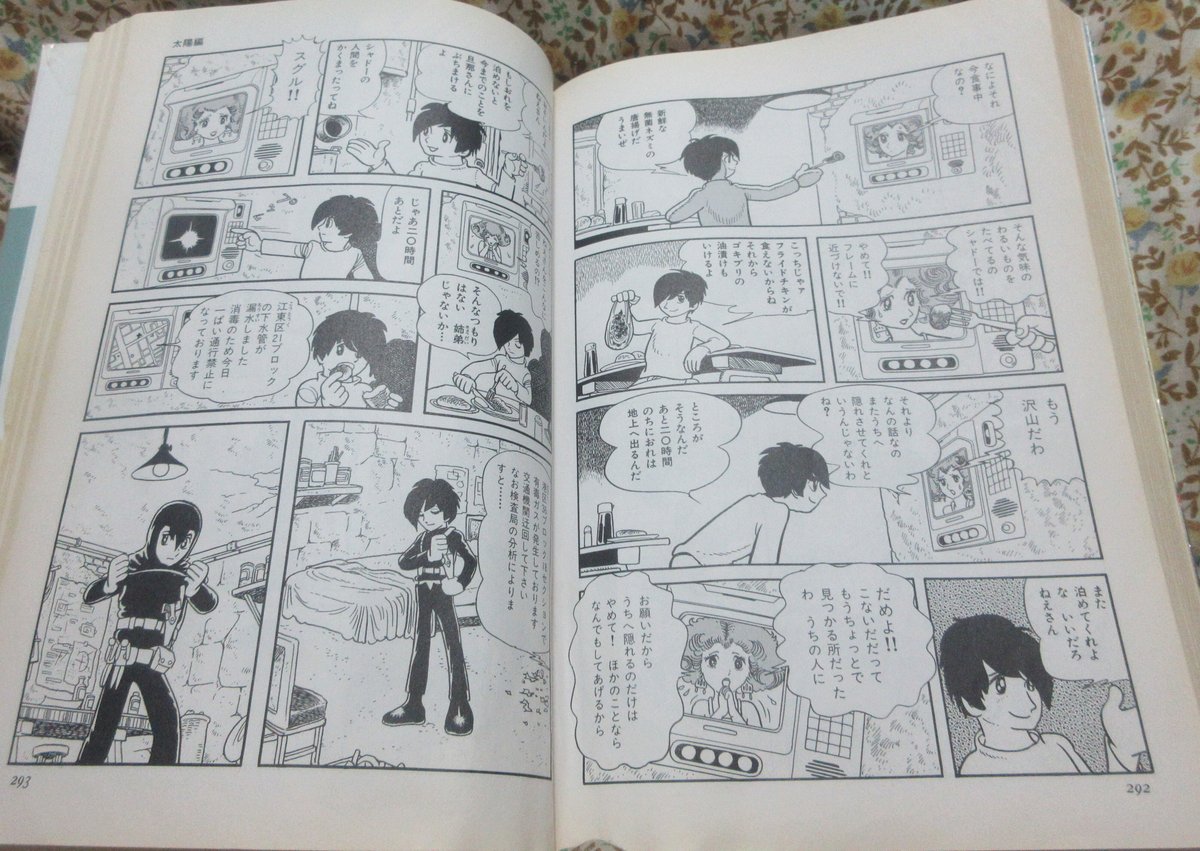

これが、問題の場面である。

この話。主人公は2人というか輪廻転生で生ま代わる。

1人は飛鳥時代、もう1人は21世紀初めだ。

壬申の乱はちょうど天智天皇の死後、起きたのですが、ご存じの通りその理由については色々な説があります。都を天智天皇が近江に移しました。そこら辺から畿内の豪族に不平不満が起こったという説もあります。

私はこの古代最大の内乱の原因として、まったく独断と偏見で、仏教問題を入れてみました。私の「火の鳥」の主人公の1人に猿田彦というのがおります。この猿田彦はご存じのように国津神でして、渡来した神ではない、その土地の守護神として描かれています。こういう猿田彦などの国津神信仰、こういったものが一方にはあります。

おそらくそれまでは日本古来の太陽信仰、シャーマニズムなど、人間と神様がもっと身近な、非常に素朴な信仰の中で村は暮らしていたと思います。そこに近代文化としての仏教が入ってきた。

仏教は当時渡来して、まだ百年もたっていません。王仁とか色んな連中が仏教を日本に持ち込み、まず権力と結びつきました。天皇家や畿内の豪族たちがお寺を建て、本尊として仏像を崇めました。

そういう権力を利用した仏教の伝播は当時は凄まじいものであったと思います。それは同時に国津神とか土俗的な信仰を信仰を持っている蝦夷や、そういう神に繋がっている人々の抵抗もあっただろうと思います。

宗教問題というのは歴史の中で一番トラブルの多い文化です。おそらく、どうしても仏教文化という近代文化を受け入れない部族やムラもあったと思います。そういう連中が仏教布教を政治的に利用しようとした勢力にたいして反発したのかもしれない。

「火の鳥」では、大海人皇子は地方の豪族たちに産土神とか部族の守護神を祀ることを許してやらなければ、必ず畿外の部族にトラブルが起きると常に上申するのですが、天智天皇は聞かない。そのため2人の間にトラブルが多く、ついに豪族たちの不満が皇子を中心に爆発する。その原因はそういう宗教問題もあったと。私は独断と偏見でやってしまったわけです。

天智天皇は阿倍比羅夫を大将軍にして、唐と新羅の連合軍と戦っている百済を助けるための戦争をやて、白村江の戦いで大敗し、韓国から引き揚げます。そういう時に百済の貴族の1人が倭国軍と一緒に日本へ逃げて来ることにし、その男が逃げてくる途中、頭の皮を剝がされ狼の皮をかぶされてしまう。

こういう狼男が存在していて、この顔のまま日本に来るわけです。阿倍比羅夫は彼を天智天皇に紹介します。天智天皇は帰化人として土地を与え、彼は犬上という姓を賜って、琵琶湖の北方に住むことになります。ところがその領地には天狗信仰とかアニミズム信仰の厚い住民が沢山いて。この男がこういう顔をしているものですから、神に近い人間だと思い、大変尊敬する。そうなると彼もそういう日本の古来の信仰にだんだん惹かれて行く。

つまり彼は、天智天皇のおかげで姓を賜って地方の豪族になったのですが、次第に近江権力に抵抗する勢力になっていきます。その過程でこの狼男は大海人皇子と結びついていきます。

ではなぜそうした話にしたかと言いますと、「火の鳥」のテーマは火の鳥が象徴する生命の根源信仰みたいなものと、新しい文化の葛藤を描いているドラマが多いのです。仏教文化を新しい文化として、人間の死生観を根本的に変えるプロセスの過程で起こるトラブルをテーマにしたわけです。

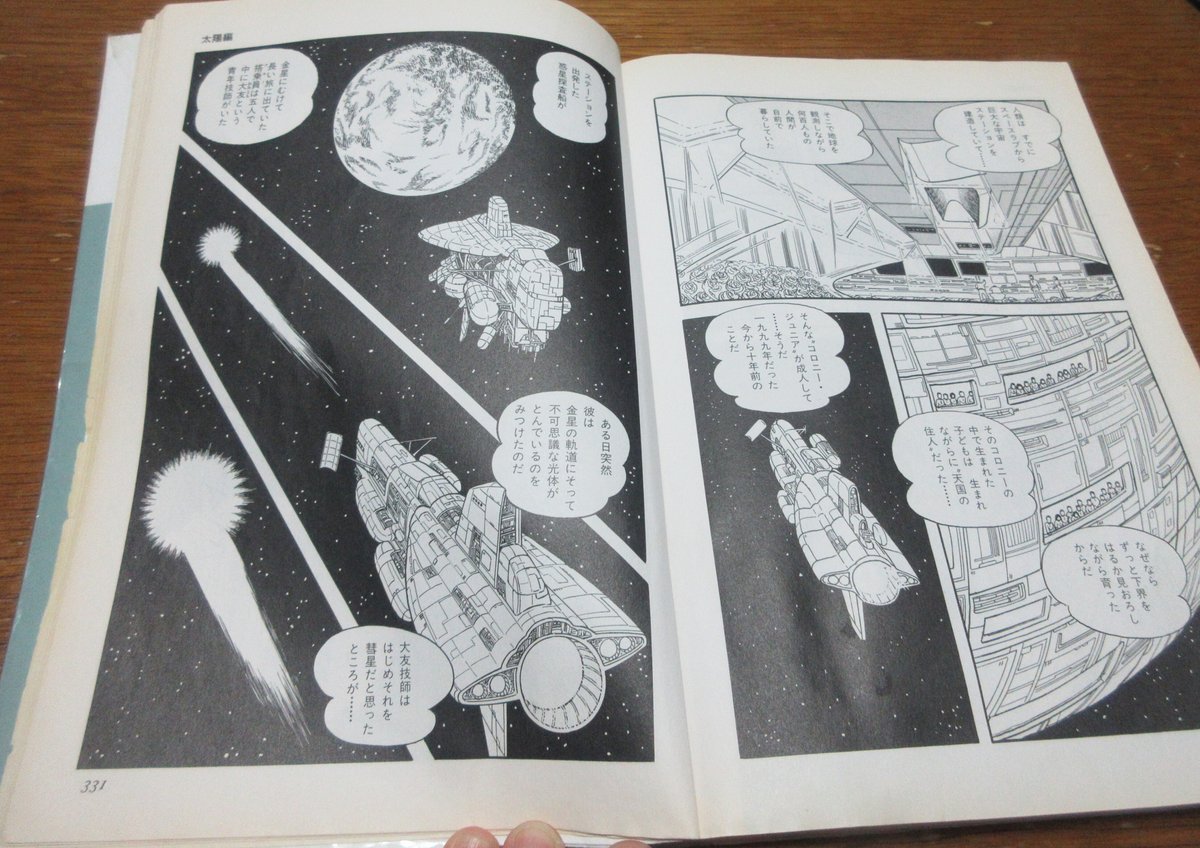

人間が50年後くらいに宇宙ステーションを作り、そこに住むようになる。そうなると宇宙ステーションで生まれる子供も現れます。その子供たちは初めから宇宙ステーションから地球を見下ろして育つわけです。

我々は常に太陽と月、星を見上げて暮らしていて、そういう哲学を持っています。しかし、宇宙ステーションで生まれたファミリーは反対に、地球を遥か見下ろして、地球を客観的な星として捉えながら育つわけです。つまり我々と、人生観も常識も全部違うわけです。そこでは新しい信仰が生まれています。

そうした信仰が地上に降りてきたとして、それを21世紀の信仰であるとして、その信仰と、今まで我々が持っていた地球的信仰との葛藤があり、新しい宗教的世界がそこに生まれ、差別された古い宗教は地に潜ってしまう。

そういう宗教の葛藤の話と壬申の乱をテレコも描いてみました。

つまり、そこで僕が言いたかったことは、結局、信仰というものは人間が作ったものであって、宇宙の原理とか言ったものではなく、時代と共にどんどん新しい文化として取り入れられていき、そこで必ず古い宗教。文化との葛藤が生まれ、それによってまた新しい世界が生まれてくる。その繰り返しなんだということを描きたかったのです。

(1986年10月 著者)

飛鳥時代、描かれた当時の未来(21世紀初頭)と、交互に話が交わるが面白いように最後にはつながる。

作者が冷静な目で宗教を観ている事がよくわかる。

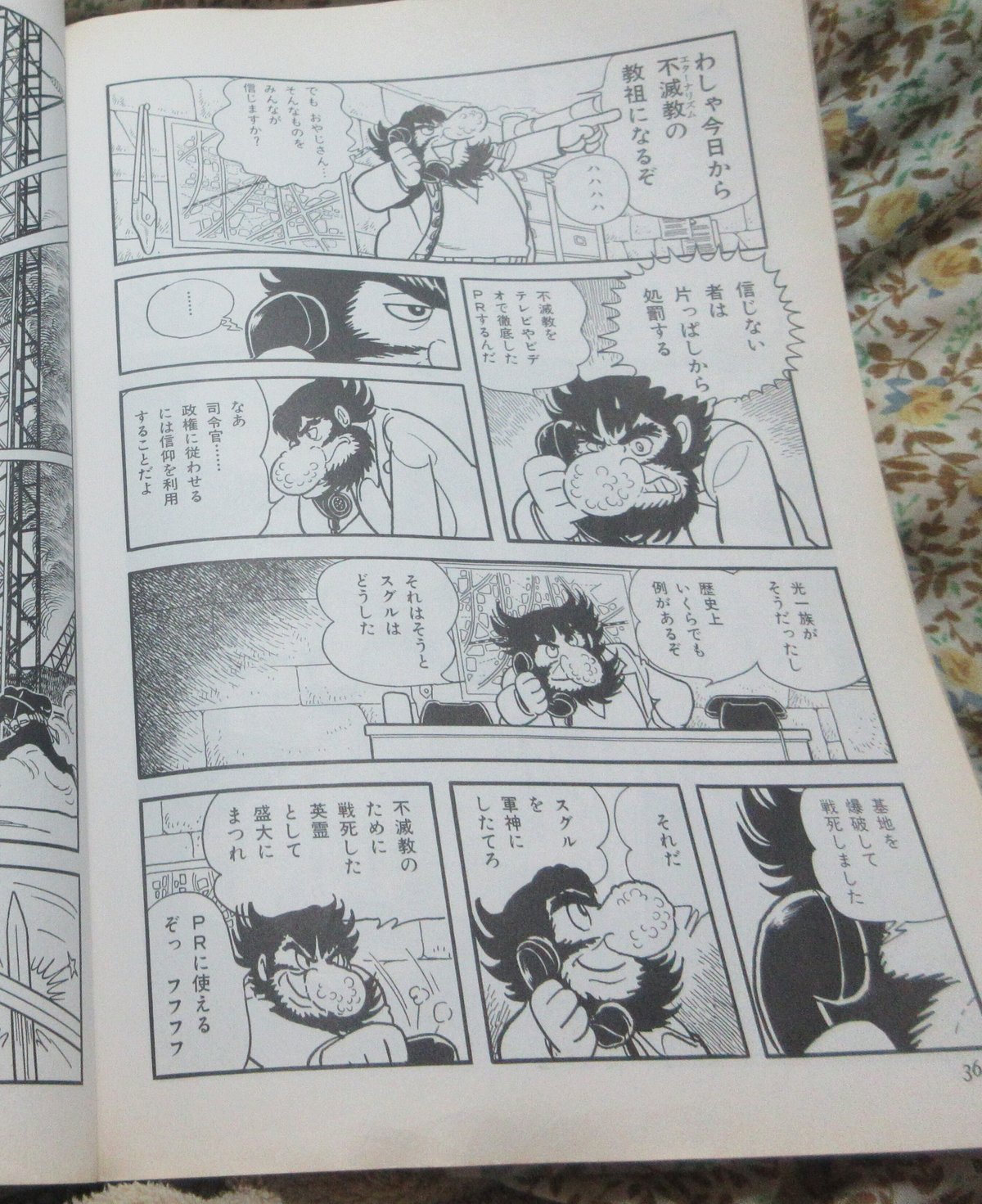

このシーンを注意すると、この近未来の世界は、1999年に火の鳥を見つけた大友が教祖となり、カルト宗教を起こし、彼を信じる者と信じない者とで住む場所を分けた事になっている。

そして、地下に住む人間が、ネズミやら虫を食べなくてはならない世界。

それは2009年なのだ。

え?もう過ぎてるやーん。

それよりも、手塚治虫先生は予言者であろうか?

そう、21世紀、下層人類は指導者の下、昆虫を食べるようになったのだ。

多分、上の人間たちは牛や鶏肉を食べているであろう。

この産土神は、古来の日本人の信仰である。古くからの神社は大体そうであろう。

私個人の感じ方なのであるが、靖国神社や明治神宮や乃木神社など、明治維新後に出来た神社は、何かしら昔からある神社とは雰囲気が違う気がしてならないのだ。

靖国神社参拝する者が愛国者だと言う保守が多い。が、そうなのだろうか?

国を愛する形はそれぞれだろうに。

このシーンは、天理教?創価学会?とも思えてならなかった。

折伏など用いるのは、その2つくらいだろう。

そして、宗教ある所には実はお金だ。

キリスト教なんか、裏を見れば・・・というのが多すぎる。

目の前の敵に打ち勝った者たちは、結局は今度は自らが教祖となっていく。

そして、戦死したスグルは軍神として崇められる事になるのだ。

戦死すると軍神となり、靖国神社や護国神社の神となる。戦争体験者の手塚治虫先生は、このことをよく知っておられた。だから皮肉にも感じてしまうのは、私の考えすぎであろうか。

ここの場所は、現在の四日市市に当たる。

三重県四日市市大矢知町1714

こちらに詳しく出ている。

宗教は生きる人に必要であり、自由であろう。だが、カルト的になると怖いもの。又、国家を支配するとなると怖いもの。そう思うのであった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?