戦時下、学生や地域の自主的な奉仕が一般国民の義務「報国隊」となり、最後は職場を命令する徴用に。

戦時下、期待されたのは勤労奉仕でした。特に兵隊を取られた農村への勤労奉仕は歓迎されたほか、さまざまな手助けが比較的自主的に短期間の「勤労奉仕隊」として行われていて、売る者がなくなって余裕の出た商店関係者らや、大きな会社などから人数をまとめて出しています。下写真は日本電気長野勤労奉仕隊の記念写真で、女性を中心としています。

長野県の場合、日中戦争が開戦した1937(昭和12)年の翌年、1938(昭和13)年5月に中等学校と国民学校の生徒児童を総動員する大綱を決定し、農村への支援を中心に奉仕活動を実施しました。

一方、翌年の1939(昭和14)年4月には長野県の取り組みなどを参考に、文部省が勤労作業を義務制とするよう通牒を出します。1941(昭和16)年には「学徒挺進隊動員実施要綱」により、奉仕活動が正科に準じると位置付けられました。

そして同じ年の11月、まだ日中戦争だけの段階ではありましたが、国家総動員法による「国民勤労報国協力令」が公布されます。範囲が一般国民に広がり、法律では中等学校の3年以上(5年まであった)が対象でしたが、長野県は独自に1年から対象と決めました。

また、作業は5人単位で行い、国旗を掲揚するとしています。下写真の南安曇農学校(現・南安曇農業高校)の勤労奉仕の様子は、まさにそんな雰囲気を伝えています。

国民勤労報国協力令は、人々に年間30日以内の勤労奉仕を強制するもので、後に期間は60日に伸びます。職場、学校、職域、青年団などで「報国隊」を結成して、申請があった受け入れ先に出向きました。受け入れ先から若干の手当が出ましたが、あくまで「奉仕」なので、安い労力を提供するようなものです。特に女性は1944(昭和19)年、男性とは別に期間を1年まで延長する「女子挺身勤労令」が公布され、各地で「女子挺身隊」が作られます。

下写真は、勤労報国協力令に基づく協力令書で、青年団長名で出されていて、年末年始を挟んで2か月間、山口県の炭鉱で勤労奉仕をするようにとのものでした。

◇

日中戦争翌年の1938年4月に公布された国家総動員法には、政府が必要なときに帝国臣民を徴用して軍需産業などに強制的に従事させる勅令を定められるとなっていました。そしてこの条項に沿って1939(昭和14)年7月に公布・施行されたのが「国民徴用令」でした。徴用された人は、指定の期日から指定の場所で働かねばならず、徴用されている間は、転職も許されませんでした。告知書が白い紙だったため、徴兵の「赤紙」に対し「白紙召集」と呼ばれました。

こちらは、1944(昭和19)年、長野県諏訪郡上諏訪町の女性が日本無線株式会社諏訪工場で徴用されたときの「徴用告知書」です。「徴用せられたるものと見做す」とあり、既に働いていた人を、あらためて徴用令に基づく徴用と指定したものです。既に働いているのに徴用とするのは、勝手にやめないよう、ほかの仕事にいかないよう縛り付けるため。受領証が切り取られています。

政府は当初、女性の徴用を家制度との関連で避けていたものの、このころからは実施していたことを裏付けます。

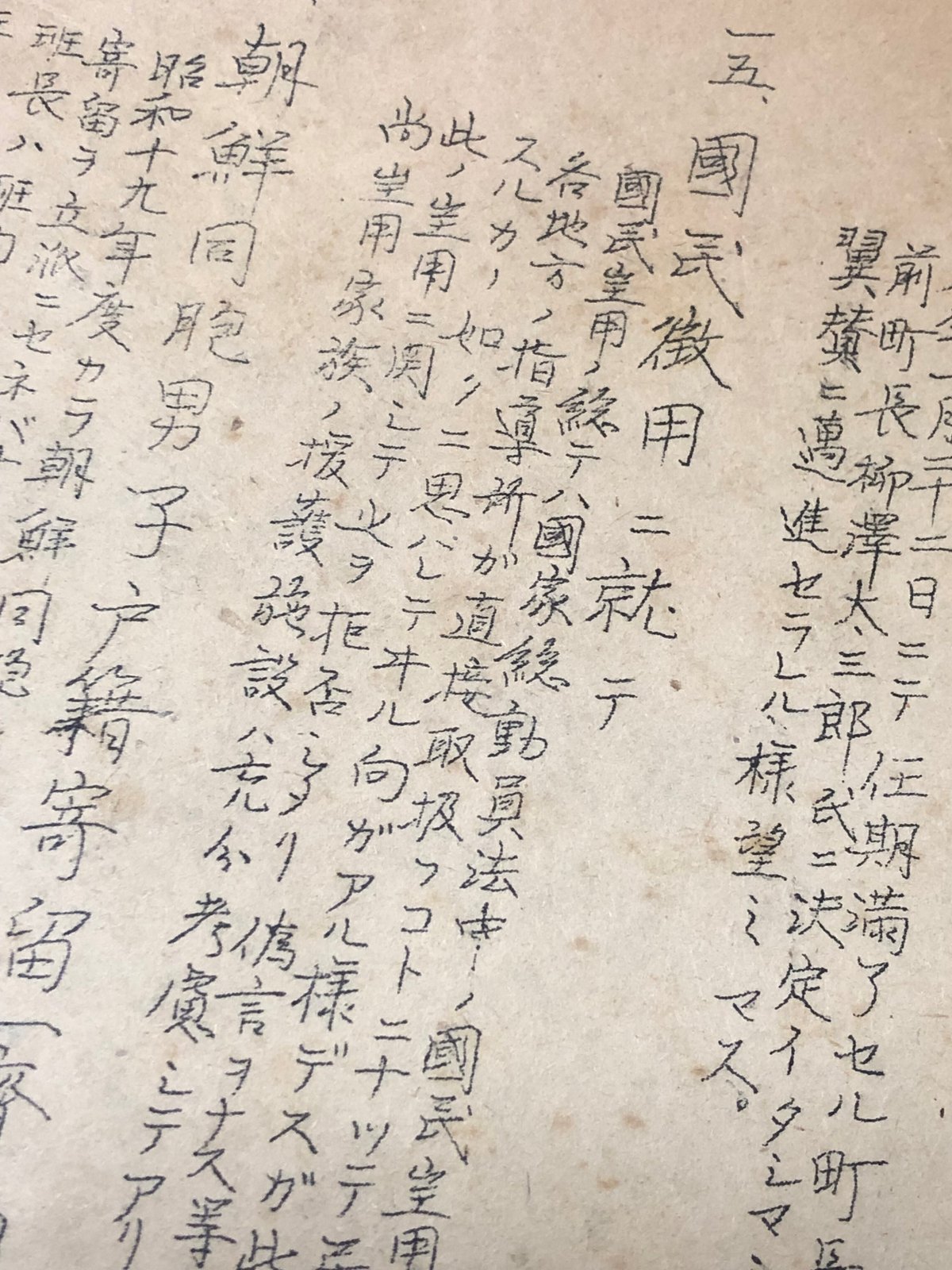

また、最初は国内だけを対象としていた徴用でしたが、朝鮮総督府が1944年2月8日から朝鮮半島に国民徴用令を適用。まずは主要な工場鉱山で働いている人を「現員徴用」し、その後一般徴用も実施しています。これらが徴用工などとして使われることになります。

一般的に徴用は、それまでの仕事とは無関係で経験を生かせず、収入が減ることも多かったため敬遠されていました。

1943(昭和18)年2月の長野県丸子町(現・上田市)の常会徹底事項では、特に「国民徴用に就いて」と1項目を挙げ、「その業務は厚生省に属し各地方の指導所が直接取り扱うことになっていて、往々にして町役場に於いてその権限を左右するかの如くに思われている向きがあるようですが、この点誤解なきように願います」とあり、役場に相談に来る人が多かったことを示します。そしてこの説明の続きでは「徴用家族の援護施設は充分考慮してありますから、町役場にご相談願います」として、不安の払しょくに努めていました。

ここまで記事を読んでいただき、感謝します。責任を持って、正しい情報の提供を続けていきます。あなた様からサポートをしていただけますと、さらにこの発信を充実し、出版なども継続できます。よろしくお願いいたします。