子どもの時から飛行士を育成せよ

第一次世界大戦後、飛行機の発展から、これからは飛行機の時代として、各刻とも飛行士の養成が急務となりました。日本では1937(昭和12)年ごろから中等学校に対して滑空機の訓練が奨励されるようになりました。表題写真は1942(昭和17)年12月、長野県南安曇農学校(現・南安曇農業高校=安曇野市)にグライダーが到着し、学生が組み立てている場面です。

長野県内では八ケ岳山麓の霧ケ峰高原が全国でも有名な滑空場となっており、1936(昭和11)年9月には第1回全日本グライダー大会も開くほどの人気でした。こうしたグライダーの訓練が、短期間での飛行士養成につながると考えられていたのです。長野県学務課は太平洋戦争開戦後の1942(昭和17)年6月、男子中等学校すべてに対し、滑空団を編成し教練の時間に滑空訓練を行うよう指示しました。

南安曇農学校にも、そんな経緯でグライダーが入ったのでしょう。訓練により、協同一致の精神体得、心胆の鍛練、体位向上、航空思想の涵養、理科的知識の実際化―を目指すとしていました。太平洋戦争開戦を受け、次代の飛行兵を育てる狙いで力を入れたのは明らかです。

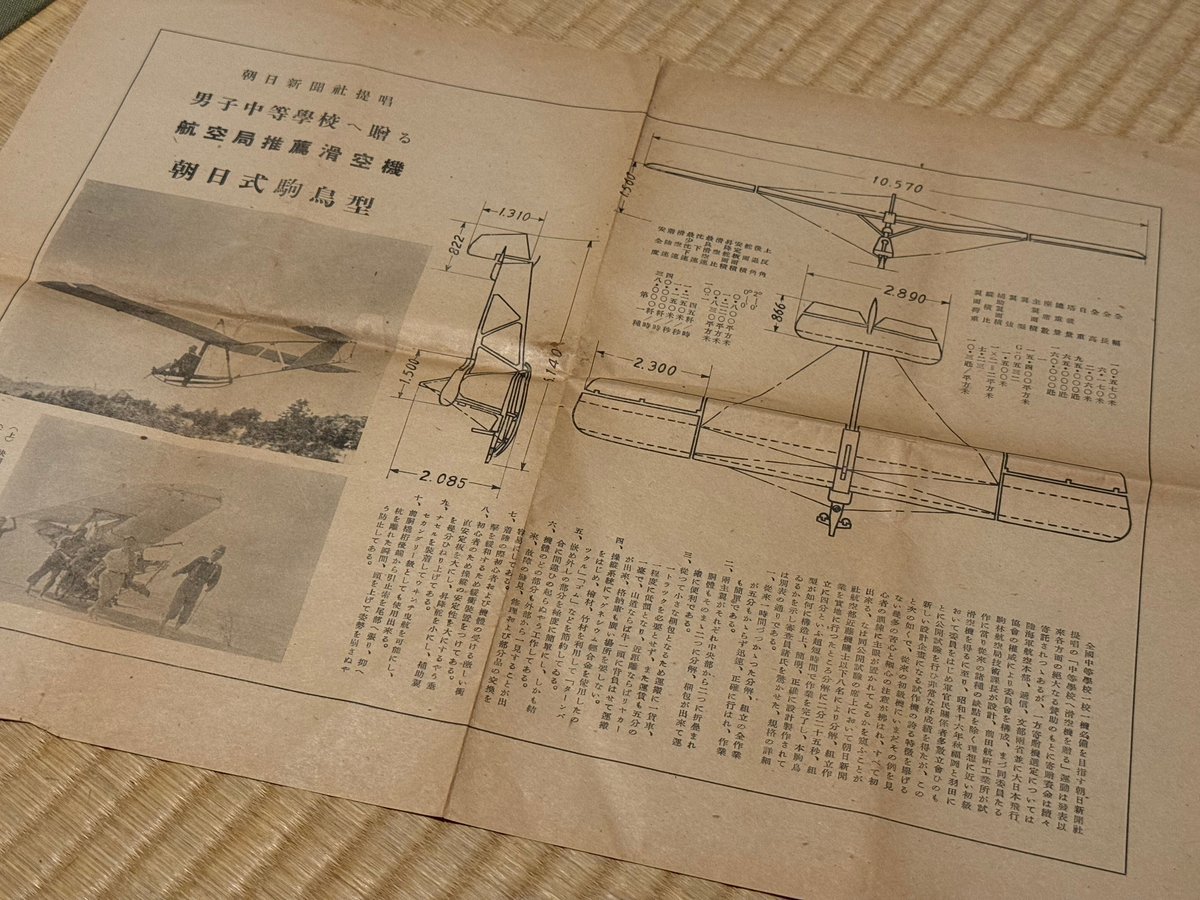

また、朝日新聞社が全国の中等学校へのグライダー1機献納に取り組み、普及に一役買っていました。1941(昭和16)年秋に試作機が完成したとあることから、翌年当たりから各地に普及させたのでしょう。長野県内では、同窓会などが独自に寄付を行うなどしています。訓練場所として、結氷した諏訪湖もかっこうの場所だったようです。

一方、中等学校より年齢が下の子どもたちには、模型飛行機を学年に合わせて作らせていく計画が日中戦争中の1939(昭和14)年ごろから研究され、成案を見たことから、1941(昭和16)年、国民学校発足とともに、初等科1年から6年、高等科1、2年に、それぞれ向いた模型飛行機の工作が正課となりました。

そして工作と並行して、将来の職業を考え始めるころには、少年航空兵の紹介も行われました。掛図も用意して、分かりやすく説明されたことでしょう。

模型飛行機作りから入った子どもが航空兵にまでたどり着くのは、ちょっと戦争の本格化が早すぎて、いとまがなかったでしょう。一方、ゴムや金属など、さまざまな物資が規制されて困っていた玩具業界には、模型飛行機の正課入りは、天祐だったと言えるかもしれません。愛国、戦争の名のもと、堂々と売り込めたのですから。

◇

グライダーによる滑空も、模型飛行機作りも、戦争と関係さえなければ、大空への夢をはぐくみつつ手先をより器用にしたりバランス感覚を磨いたり、いろんな教育効果を期待できる、良い取り組みだっただろうと思えるのですが。戦争と関係なければ…。

ここまで記事を読んでいただき、感謝します。責任を持って、正しい情報の提供を続けていきます。あなた様からサポートをしていただけますと、さらにこの発信を充実し、出版なども継続できます。よろしくお願いいたします。