不登校で再考する子供の評価<SP-最終回>まとめ編

◾️学脈タイプのまとめ

スピンオフ版の第5回にして、最終回。学脈という視座で、子供の不登校だけでなく、大人の発達と学びの世界を眺めてみる試みでした。

不登校の起点となっている学脈転写も、私たちが避けることのできないものです。そして、先人からの学脈転写も、小生を含めて誰もが転写済みなところを持っています。残念だけどね。

さて、今回でスピンオフの方はおしまいにしようと思います。ということで、まとめの回にします。

全体を眺め直してみて、学脈の4タイプの特徴を試考・整頓してみましょう。

◾️学脈転写タイプ

典型的なのが義務教育を中心とした学校制度です。小学校、中学校といった制度による学びのパッケージ化が学脈転写の本山です。そこにはカリキュラムという名の学習コンテンツ群が用意されてまして、これをそのまま学べば良いという学習の転写が行われます。教育する側の学びの中心軸は不動のまま、学習する側のみが転写学習で変容をすることが奨励されます。転写状況はテストで測ることができますし、測った結果をもとにした成績表で、教える側から学ぶ側へのフィードバックがなされます。その累積したものが基準を満たした時、転写が完了します。卒業です。

学脈転写は学びの線形モデルになりやすいのが特徴です。コンテンツの中に学習目的があるので、卒業は次の学習の方向を強く示唆することになります。進学です。学ぶ側は徐々に、学びの目的は与えられるもの、入学ー卒業のパッケージと同等のものだと認識するようになります。まっすぐな線で学ぶ過程ができあがり、それを良しとしてしまうのです。ましてや、制度が稼働してしまえば、「みんな、そうしているから」が常套句に昇格します。この目的内在型の学習ラインに疑問を持たないようにさせるわけですね。

で、そのまま社会人になって親になって、転写刷り込み済みで子供の学びに向き合うことになるのです・・・小生のことね。

学脈転写は自動車教習所ぐらいで済ませたいものです。

◾️学脈直進タイプ

学脈直進は学習目的がコンテンツの遠く先にあるので、コンテンツの取捨選択に一貫性を取っていく学びです。「将来、・・・になりたいので、まずは、・・・を学んでいく」という構造です。直進学習も初期段階は転写学習に近いのですが、学ぶことで、コンテンツ選択の鑑識眼が高まり、かつ、学びの目的の解像度が高まっていきます。「将来、・・・になる時、自分は・・・な状態になっているはずだろう。そのために、次は・・・を・・・な方法で学んでいく」といった「・・・」の数が増えながら進んでいきます。学びのオリジナリティが出現してきますから、少しづつ初期の転写型の学習が否定されていきます。中継地点は、学びが一段落することで、学脈直進が強化されるタイミングを示しています。「・・・ができるようになった。次は、・・・を目指すけど、どうやったら良いかな?」の自主探究が起きる地点とも言えます。

当然ながら、学びの目的の設定権は学ぶ側にありますから、「やっぱり・・・になるのやめた」という展開もあるでしょう。すると、その時点で次の学びの目的が再設定され、新たな学脈に変容します。

そういう意味では、学脈直進は「夢に突き動かされて進む学び」のようなところがありますから、最初の目的が人生の最後までキープされる方がレアかもしれません。あくまでも「夢」ですからね。どの領域を目指しても頂点を極めるのは少数です。また、学びの目的がすでに認知できる状態ですから、夢から覚めても次の遠くを観ることができます。自分さえも知らない学びの目的が年齢を重ねていくことで、新たに見えてきます。世界が広がるのも、驚きのない普通のことです。直進学習の継続度合いも個人差があるでしょう。そして、学びの目的が撤回されて再設定される数も、人によって異なるでしょう。それでも、学びの目的を遠くに置くことで、大量コンテンツからの取捨選択と、そこから得る新たな学びの目的の具体化という一連の学習習慣が生まれてきます。この習慣の実体験こそ、生きる知恵を圧縮と連鎖させてくれるメタ知恵となるものです。「みんなが・・・だから」に代表される転写学習への盲従から完全に抜け出せるとしたら、自覚的なアンラーニングのスキルそのものではないでしょうか。一生モンですな。

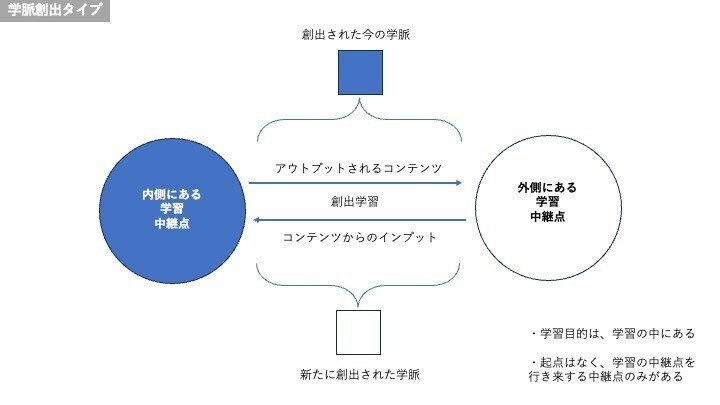

◾️学脈創出タイプ

学脈創出タイプとこの次にある学脈天啓タイプはかなり特異な学びのモデルといえます。まず、線形っぽくないんです。時間に沿った学びでの発達らしきものが見えなくて、学ぶこと自体が学ぶ目的と重なっているところがあります。図表の絵柄が大きく異なるのがそれを象徴しています。

自らコンテンツをアウトプットした時に、学びの目的が現れてくきます。新規活動のプロジェクトや、新しい発想での作品を世に出すような場面では、コンテンツを作ることが学びの当座の目標になります。全く新しい学びが要求されることで、新しい学び方にも気づく可能性があります。アウトプットの最中に、「そうか、新しいことをする度に、そこには新しい学び方が生まれ、それ自体が学びの目標になるんだ」といった確信に至る。そして、それが「じゃあ、こういう情報の組み立てをしたら新しい展開になるかも?」のような学び方のインプットがやってくる。これはもう、学脈創出タイプでしょう。

学脈の創出に意識的になる時、まずは新たな何かを創ることを先行させようという態度になり、そこに迷いがなくなります。「向こうから学びの目的も方法もやってくる」なら、次は何を学べば良いのか?を考える必要はないでしょう。

ただし、学脈の創出には原体験が必要です。線形タイプしか知らないのであれば、学脈創出の意味はさっぱり理解できません。たぶん、とっかかりさえ思いつかないでしょう。探究学習などのプロジェクト学習が目指すメンバー同士の相互変容には、この「立ち上がってくる学脈体験」があると思います。「あ、こうやって思いつけばいいのか!」体験です。ここが線形でないタイプから抜け出す時の重要な点で、どうしても個人に原体験を要求します。この原体験が特異点となって、学脈創出タイプ(次の学脈天啓も形は違いますが、同様に特異点を伴います)に繋がっていきます。

◾️学脈天啓タイプ

生まれ持った特性(それが一般的にはマイナスなものとされていたとしても)は、その人の一生を大きく影響します。本人はまだ自覚はありません。

明らかに周囲とは異なる見えるような才能(音感だったり、運動能力だったり)であれば、サポート側の親も「おお、我が子の才能を活かさねば」と十全な受け入れと、積極的な協力を惜しまないでしょう。

しかし、それが才能とまでいえない場合も多々あります。ここでの才能とは「環境から意味を見出された個人の特性」としてみます。環境に見出されることがポイントだと考えます。逆に、周囲の人々が子供の特性に意味を見出したなら、それは才能です。親が子供の特性(繰り返しますが、それが一般的にはマイナスなものとされていたとしても)を、「これも才能ではないか?」と信じ、本人と共にその特性を宿命として迎え入れるなら、これは学脈天啓タイプの道を歩む可能性を持つことになります。ここで初めてギフティッド(Gifted)が顕現するのです。つまり、ギフテッド(Gifted)が目指す学びは、持って生まれた特性と一体となった人生から、環境(親を先頭に周囲の人々)を巻き込みながら降りてきます。そして、環境にも大きなサポートへの覚悟を迫ります。環境からの学びのサポートがセットなのです。

これとは別にもう一つの学脈天啓があります。これも先述していますが、全ての人々に天啓学習の機会があるのです。あなたも私もです。

人生が後半になり、自分の寿命を意識した時に、人生の目的(または後悔しないための覚悟した生き方)に出会います。人生の目的が現れたなら、残りの人生でそこに近づくための学びも同時に見えてきます。「悔いのない最期のために必要な学び」は、学習コンテンツを自動的に取捨選択します。そして、学脈天啓タイプに沿った天啓学習が人生の終わりまで続くことになります。こちらは自分の残された人生を巻き込みながら降りてくるわけです。

こうやって見てみると、人の初期と後期の両方には人生に強制的に向き合わされてしまう特異点があるのがわかります。特異点は学脈天啓の起点です。そして、生き様と一体となった覚悟のある学びの始まりでもあるのです。

人生後半型の学脈天啓でのサポートがあるとすれば、過去の自分でしょう。学脈天啓を歩み出すと「あの辛い出来事は、こういう意味があったのか!」といった形で回収されます。まるで、その当時は悩ましかった忘れがたい出来事が人生の物語の伏線だったかのようでしょう。自分だけが知っている過去が回収されるとは、人生が記憶が再構成され、新たな意味が立ち上がることです。そのおかげで、学びの方向に確信を持ち続けることができるようになります。

友人からもらった「相互変容」という用語から始まって、学びの中心軸の話やら、中心不動という造語が出てきて、ついには、「学脈ー学習」を「戦略ー戦術」、「OSーアプリ」に重ね合わせて掻き回し、主要4タイプなるものに絵付けを施してしまったのであった。

まあ、書いた本人は清々しいので、きっと学脈創出っぽい学習をしたのであろう(笑

※追記

学校制度から解放されて社会人になると、学びそのものを避けてしまうこともあるよね。「学ぶのもういいや」って感じ。是非は問わないよ。それも一つの選択だから。ここでは、5番目のタイプとして「学脈離脱」としておきます。

さて、これでSPシリーズは一旦、おしまい。また、不登校の子どもと出会った親ならではのテーマで、あーだこーだと試論をウダウダ展開していこうと思う(あくまでも「思う」なので、あとは気分しだいです・・・)。

どうなることやら

Go with the flow.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?