視聴記録『麒麟がくる』第37回「信長公と蘭奢待」2020.12.20放送

<あらすじ>

上洛間近の武田信玄(石橋 凌)の進軍が、突然止まった。義昭(滝藤賢一)は信玄や朝倉の援軍を得られず孤立、藤吉郎(佐々木蔵之介)率いる織田軍に捕らえられる。二条城にいた幕臣・三淵(谷原章介)も捕らえられ、早々に信長(染谷将太)方についた弟・藤孝(眞島秀和)と苦しい再会を果たす。菊丸(岡村隆史)より武田信玄が秘密裏に死んだことを知らされる光秀(長谷川博己)。その報告を受け信長は、後ろ盾を失った朝倉・浅井に対して兵を挙げ、一気に攻め滅ぼす。ついに権力の頂点に立った信長は、ある突拍子もない願いを朝廷に突きつける。

<トリセツ>

信長が所望した『蘭奢待(らんじゃたい)』とは?

信長は天皇の許しがなければ拝観することすらできない正倉院の宝物『蘭奢待』の切り取りを行いました。そして、過去に足利将軍家の3代義満、6代義教、8代義政によって切り取られた跡があることが紹介されました。

これら歴代将軍の名と肩を並べることにより、事実上、正親町天皇からも「それに値する武将」だと認められたことになり、信長の権勢を広く世間に知らしめることになりました。『蘭奢待』とは、古来“天下第一の名香”とうたわれる、全長156cm・重量11.6kgの巨大な香木・沈香(じんこう)で、正式名称は「黄熟香(おうじゅくこう)」。雅名(がめい)である「蘭奢待」の3文字には、それぞれに「東」「大」「寺」の文字が隠されています。現在も正倉院の宝物として収蔵されており、足利義政や織田信長、明治天皇などが切り取らせた箇所を確認することができます。

<紀行>

京都府宇治市。戦国武将たちに愛好された茶の生産地として知られています。かつて、宇治川が流れ込んでいた巨椋(おぐら)池、その中の島に築かれたのが槇島(まきしま)城でした。織田信長に反旗を翻した将軍・義昭が籠城した城です。しかし、信長率いる大軍勢に攻め込まれ、義昭はあえなく降伏しました。誓澄寺(せいちょうじ)の毘沙門天は、槇島城の守り神として祭られていたものです。戦火の中、城から持ち出されたと伝えられています。

京都府城陽市。中世からの名が今も残る枇杷庄(びわのしょう)。槇島城から敗走する義昭は、この地にたどりつきました。京から追放された義昭は、河内、紀伊へと流浪を続け、その後、備後国(びんごのくに)・鞆(とも)の浦で再起を図るのです。

★戦国・小和田チャンネル「麒麟がくる」第37回「信長公と蘭奢待」

https://www.youtube.com/watch?v=ZpDaS_38G2k

「天下の士庶、ことごとく戦慄している」

と、光秀は琵琶湖畔の坂本城を築城しつつ、そのことを考えつづけていた。あす、だれが天下の支配者になるのか分からない。何者がなるかということによって、京都の貴族をはじめ、諸国の大名、豪族、武者、足軽、果ては僧侶や神主にいたるまでの個々の運命が一変するのである。

「信長にはその幸運を与えぬ」

という立場の者が人数でいえば圧倒的に多い。かれらはそのための智謀のかぎりをつくして謀略し、死力をつくして抗戦している。信長がもし世の支配者になれば、かれらはほろび去るかもしれない。

その反織田同盟のなかで、信長と直接戦闘をまじえているものは、

摂津石山の本願寺とその全国の門徒

越前の朝倉義景

近江北部の浅井長政

美濃で所領をうしなって牢人している斉藤竜興とその徒党

近江南部で信長のために覆滅された六角(佐々木)承禎とその徒党

三好党

であった。

さらにかれらを外援者として支援してきているのが、東は甲斐の武田信玄であり、西は瀬戸内海の制海権をおさえる中国の毛利氏である。しかもそれらの背後にあって秘密の謀主になっているのは、京の足利将軍義昭であった。

この連中が、勝利への希望としてほとんどひとすじに期待をつないでいたのは、甲斐の武田信玄であった。

──司馬遼太郎『国盗り物語』より

織田信長、大ピンチである。

織田信長が討たれるのは時間の問題である。

さて、結果はと言えば、この「第二次信長包囲網」は、

・本願寺・顕如と門徒:和睦

・天台座主・覚恕:遷化(病死)

・朝倉義景:死去(自害)=朝倉氏滅亡

・浅井長政:死去(自害)=浅井氏滅亡

・斉藤竜興とその徒党:朝倉義景に保護されていたが死去(討死)

・六角(佐々木)承禎とその徒党→生き残り、以後、ゲリラ戦を展開。

・三好義継と三好党&松永久秀:三好義継は死去。松永久秀は降伏。

・足利義昭:京都から追放=室町幕府滅亡

・武田信玄:死去→武田勝頼

と崩壊し、織田信長は天下人となり、「天正」への改元を言上したり、「蘭奢待」の切り取りを申し出た。

今回「信長公と蘭奢待」の内容は、

・武田信玄、病死(4/12)

・室町幕府滅亡(7/18)

・「天正」への改元(7/28)

・朝倉義景、自害(8/20)

・浅井長政、自害(9/1)

・三好義継、討死(11/16)、松永久秀、降伏

・「蘭奢待」切り取り(3/28)

・細川藤孝、三淵藤英の差「家臣の器」

と盛り沢山であり、書いていたら3万文字を越えたので、この記事は、

・「天正」への改元

・「蘭奢待」の切り取り

のみにして、他は独立した記事とします。(それでも1万文字以上!)

・明智光秀、人生の分岐点「今堅田合戦」(現地取材なし)

https://note.com/senmi/n/nf0027dfa4f1b

・武田信玄、病死(現地取材は3年前)

https://note.com/senmi/n/n959783825f6f

・室町幕府の滅亡と義昭動座(現地取材なし)

※宮崎ノ鼻へ行きたい!

https://note.com/senmi/n/n59e1c8195576

・朝倉義景、自害(現地取材していないのでパス)

・浅井長政、自害(現地取材していないのでパス)

※来年、取材に行ければいいが、コロナ禍、取材費不足・・・(;_;)

・三好義継、討死、松永久秀、降伏(現地取材していないのでパス)

※多聞山城へ行っても、遺構がなさそう・・・。

・細川藤孝、三淵藤英の差「家臣の器」

細川藤孝「細川藤孝の動向 -スパイの交替-」

https://note.com/senmi/n/n6693d53d2d69

三淵藤英「『麒麟がくる』に登場する三淵藤英は忠義の人だった。」

https://note.com/senmi/n/n63984fa31ee7

細川藤孝、三淵藤英の差「家臣の器」(次回記載予定)

1.「天正」に改元

(1)足利義昭による「元亀」への改元

足利義昭は、将軍に就任した時、「元亀」に改元しようとしました。その時、織田信長は、「新天皇の即位なら改元してもよいが、新将軍の即位で改元して、将軍が天皇と肩を並べるものはいかがなものか」と反対するも、「もし改元するなら『天正』がいい」と言いました。そこで、足利義昭は、織田信長を若狭国鎮圧に向かわせ、そのすきに天皇の弟・覚恕を天台座主に即位させて「元亀」に改元しました。

後に織田信長が足利義昭に出した「17ヶ条の意見書」には、

「一、元亀の年号、不吉に候間、改元然るべしの由、天下の沙汰につきて、申し上げ候。禁中にも御催しの由に候ところ、聊かの雑用仰せ付けられず、今に延々に候。是れは、天下の御為に候ところ、御油断然るべからずと存じ候事。」(「元亀」という元号は不吉なので、改元した方が良いと、天下の判断で申し上げました。朝廷からも催促があったそうですが、改元のための僅かな費用を献上されないため、現在まで延び延びになっています。これは、天下の為なのですから、怠ることは良くないと思われます。)

とあります。

余談になりますが、この「17ヶ条の意見書」の全文を、前回、掲載しましたが、1つ1つ史実やドラマでの扱いを調べていくと面白いですよ。たとえば、

「一、今度、雑説につきて、御物をのけさせられ候由、都鄙其の隠れなく候。其れに就いて、京都以ての外の怱意たる由。驚き存じ候。御構へ普請以下、苦労造作を仕り候て、御安座の儀に候ところ、御物を退けられ候て、再び何方へ御座を移さるべく候や。無念の子細に候。さ候時は、信長の辛労も徒に罷りなり候事。」(噂ではありますが、二条城の宝物を二条城からよそへ移しているそうですね。この噂は京都の内外に知れ渡っており、驚いています。苦労して二条城を造って差し上げたのに、別の場所へ移るのですか? これでは、私の苦労は水の泡です。)

足利義昭が二条城の宝をどこに移しているか、皆さん、ご存知ですよね? 思い出しましたか? 摂津晴門が錦の袋を懐に入れた場面です! 二条城の宝とは、織田信長が寺社から取り上げたもので、足利義昭は、「少しずつ返す」と言ってましたよね。

(2)織田信長による「天正」への改元

改元は将軍が天皇に奏上するものです。

今回、織田信長が申し出たということは、「織田信長は、将軍レベル」ってことです。

「改元を言上した。本来、改元の申し出は将軍が行うべきもの。なれど、今は将軍はおらぬ。儂がその役を負わずばなるまい。違うか?」(by 織田信長)

はい、違います。足利義昭は都を追われただけで、将軍職を解任されていません。辞職したのは天正16年(1588年)1月13日です。それに、「どうしても改元しなくてはならない」という状況でもありません。

現在の元号である「令和」は、『万葉集』から取りましたが、これは異例なことで、普通は漢籍から取ります。

「天正」の出典は、『文選』「耕籍籍田賦」の「高以下為基、民以食為天、正其末者端其本、善其後者慎其先」(上に立つ者は、下なる民を基盤とし、その民は食物を天と仰ぐ。物事の末を正そうと思う者は、その本を正し、良い結果を得ようとする者は、先にやっておく事をおろそかにしてはならない)と『老子』「洪徳第45」の「清静可以為天下正(清静なるは、天下の正と為る)」(清静にしていれば、天下の規範となる)です。特に後者は、天皇や将軍のあるべき姿でしょうね。

「天が正しい」(by 織田信長)

さすがに「天を正す」とまでは言わなかったので、ホッとしました。

これで、

・「天正」という元号

・「天下布武」という印

・「人間五十年、下天の内をくらぶれば、夢幻の如くなり」という『敦盛』

の「信長三天セット」が全て揃いました!(今回、「天目茶碗」「天下静謐」も登場しましたね。とにかく「蓬莱宮のかんてん」こと織田信長は「天」が好きみたいです。)

初めて「天守(天主)」を持った城については、多聞山城説、坂本城説、安土城説がありますが、『麒麟がくる』では二条城だそうです。

2.蘭奢待の切り取り

3月17日 織田信長、上洛。相国寺に入り、蘭奢待を所望。

3月26日 蘭奢待切り取りの許可が下る。

3月27日 織田信長、多聞山城へ移る。

3月28日 織田信長、蘭奢待を多聞山城へ運ばせて1寸8分切り取る。

4月3日 相国寺で茶会を催行。千利休、津田宗及に蘭奢待を贈与。

4月28日 織田信長、岐阜城に帰城。

「蘭奢待(らんじゃたい)」は、<トリセツ>にある通りで、高級香木の名です。植物名は「沈香(じんこう)」(ジンチョウゲ科ジンコウ属の常緑高木)で、「香」としては、最高級の「伽羅(きゃら)」に分類されます。(「沈香」の中で「香」として特に質の良いものは「伽羅(きゃら)」と呼ばれて乱獲され、現在はワシントン条約の希少品目第二種に指定されている。)

この蘭奢待を切り取る事は、権力の大きさを世に示す行為とされ、足利義満、足利義教、足利義政、土岐頼武、織田信長、明治天皇の6人が切り取ったという記録があります。(豊臣秀吉と徳川家康は「切り取ると不吉なことが起きる」として、切り取らなかった。なお、平成18年(2006年)1月の大阪大学・米田該典氏による調査の結果、38ヶ所、切り取られた痕があることが判明した。)

なお、「蘭奢待」は「東大寺」の雅名で、正しくは「黄熟香(おうじゅくこう)」です。その香りを「古めきしずか」と表現したのは明治天皇で、今井宗久は知らないはずですが・・・。

明智光秀「もし拝見となれば東大寺はもとより、帝のお許しを得ませんと」

織田信長「帝・・・帝はお許しになるであろう」

三条西実澄「申し上げます。いよいよ明日、信長が従5位下に叙され、晴れて昇殿が許される運びになりましてございます。将軍家無き今、信長は、しかるべき官位に就けねばなりません。これで少しく安堵致しました」

正親町天皇「今、信長には勢いがある。天下静謐のための働きは見事である。褒美をやってもよい」

三条西実澄「仰せの通り」

正親町天皇「とは思うが・・・蘭奢待を所望と言うて参った」

三条西実澄「はっ?」

正親町天皇「信長じゃ」

三条西実澄「蘭奢待を」

正親町天皇「いかがであろうな」

三条西実澄「所望とは、つまり、切り取りを許せと。8代将軍・足利義政が拝観して以来、110年。しかるべき者が、しかるべき手順を踏んで、初めて叶いますものを、あまりにも急な申し出、しかも、切り取り所望とは、あまりにも不遜な仕儀かと。お上がそれで良しと思し召しなら、やむえませぬが」

正親町天皇「・・・」

正親町天皇は、織田信長の天下静謐のための働きが見事なので、褒美をやろうと思っているのですが、蘭奢待については、見せるのは良いが、切り取るのは早すぎると思っているのでは?

蘭奢待は、歴代将軍が切り取っているわけで、歴代将軍レベルの人が、きちんとした手順を踏んで切り取るものです。足利義昭は、朝廷から将軍宣下を受けて第15代将軍に就任した時、従四位下、参議・左近衛権中将に昇叙・任官されました。これが最低ラインで、明日、従五位下に叙爵されるという「身分の低い者」が蘭奢待を切り取るのはいかがなものか。ここから先は、「ルール、先例に従って」ではなく、「政治的判断」の領域ですね。(正親町天皇にしたら「思い上がるな、この下賤が」と言いたいところでしょう。)

ちなみに、史実では既に(永禄11年10月28日に)従五位下(殿上人)になっています。

《織田信長の昇叙・任官》

天文18年(1549年)月日 「上総守」を自称。すぐ「上総介」に訂正。

永禄9年(1566年)月日 「尾張守」を自称。

永禄11年(1568年)10月28日 従五位下・弾正少忠

元亀元年(1570年)3月14日 正四位下・弾正大弼

天正2年(1574年)3月18日 従三位・参議

天正3年(1574年)7月3日 自身の官位昇進を断り、家臣の叙任を懇願。

※明智光秀、惟任日向守光秀となる。

天正3年(1575年)11月4日 権大納言

天正3年(1575年)11月7日 権大納言兼右近衛大将 ※足利義昭越え

※足利義昭:従四位下参議・左近衛権中将

天正4年(1576年)11月13日 正三位

天正4年(1576年)11月21日 内大臣

天正5年(1577年)11月16日 従二位

天正5年(1577年)11月20日 右大臣

天正6年(1578年)1月6日 正二位

天正6年(1578年)4月9日 右大臣・右近衛大将を辞す。

【死後】天正10年(1582年)10月9日 従一位・太政大臣を贈位・贈官。

【死後】大正6年(1917年)11月17日 正一位を贈位。

※太田牛一『信長公記』「蘭奢待切り捕らるゝの事」

3月12日、信長公、御上洛。佐和山に2、3日御逗留。

16日、永原に御泊り。

17日、志那より坂本へ御渡海なされ、相国寺に初めて御寄宿。南都東大寺蘭奢待を御所望の旨、内裏へ御奏聞のところ、

3月26日、御勅使、日野輝資殿、飛鳥井大納言殿、勅使として、忝くも、御院宣なされ、則ち、南都大衆頂拝致し、御請申し、

翌日、3月27日、信長公、奈良の多門に至りて御出で。御奉行、塙九郎左衛門、菅野九右衛門、佐久間右衛門、柴田修理、丹羽五郎左衛門、蜂屋兵庫頭、荒木摂津守、夕庵、友閑、重ねて御奉行、津田坊、以上。

3月28日、辰の刻、御蔵開き候ひ訖んぬ。彼の明香、長さ6尺の長持に納まりこれあり。則ち、多門へ持参され、御成りの間、舞台において御目に懸け、本法に任せ、1寸8分に切り捕らる。御供の御馬廻、末代の物語に拝見仕るべき旨、御言葉にて、拝み奉るの事、且つは御威光、且つは御憐愍、生前の思い出、忝き次第、申すに及ばず。一年、東山殿(八代将軍足利義政)召し置かれ候て已来、将軍家御望みの旁(かたがた)、数多これありと雖も、唯ならぬ事に候の間、相叶はず、仏天の加護ありて、三国に隠れなき御名物めし置かれ、本朝において御名誉、御面目の次第、何事かこれにしかん。

これまでの「蘭奢待の切り取り」については、「天皇に対する圧力」「織田信長の権力誇示」であると考えられてきましたが、

・金子拓『織田信長<天下人>の実像』「蘭奢待切り取り」2014

・堀新「正親町天皇と信長・光秀」(『現代思想』2020年1月臨時増刊号)

など、新説も出て、まだ結論が出ていません。というのも、史料はたくさんあるのですが、その史料の解釈が研究者によって異なっているからです。早い話、その研究者が、天皇と織田信長が仲が良かったと思っているか、悪かったと思っているかによって、史料の現代語訳や解釈が異なります。

※「京都御所東山御文庫記録」

蘭奢待は、東大寺の三倉の収められたる物にて候。これは長者宣の御計らいにな成らぬ事にて、あらあら御不案内候哉。女房の奉書も一考欠く、この外なる御文言にて候。

信長、申しに付きては、例無き事にて候とも、御了簡無き御事候程に、其の上にて、仰せ致されようのしながあるべき事にて候を、御文章の現(うつつ)なさ、これにては笑止と存じ候へども、御談合にも及び候はぬ事は、此はませ参らせ候べきにても候はねば、何となりとも、御沙汰ありたきやうにせられ候べく候。今、公家一統にと申し沙汰候べき事の始めに、斯様に心計らいなる事共にては、行く行くは一大事と思ひ、参させ候。たとひよく御分別ある上にても、斯様の事は、天下にははかりたる事にて候へば、各々に尋ねられ候て、其の上にて文を致され候も、文言あるべき事にて候を、この一にて万事かみえ参らせ候て候へば、まづまづ申す事も候はず候。これは勅ふうにて候まま、勅使をたてられ候はねば開かぬ三倉にて候を、興福寺の計らいに、私の御氏寺に、此度なされ候べき事、聖武天皇の御憤り、天道、恐ろしき事にて候。口にては申しおとされ候べきまま、わくわくと書き付け申し候。

【大意】蘭奢待の切り取りは、藤原長者・二条晴良の判断に任せていいものではない。女房奉書も、こんな文では駄目だ。織田信長の申し出は前例がないことであるが、勅許の文章を考えた方がいい。現実味に欠けていて笑える。私には相談されなかった件なので、好きにされたらいいが。公家一統が始まろうとしている(正親町天皇が退位して院政を始める計画が実現しそうな)時に、困ったものだ。勅命と勅使が必要なのに、藤原氏の氏寺である興福寺の扱いで、天皇家の東大寺に対してなさったことは、(蘭奢待を愛した)聖武天皇は憤っていると思われ、天道恐ろしきことです。

たとえばこの史料──差出人不明、宛先不明、意味不明(?)の手紙の下書きです。「(徳川将軍を諌める「天下の御意見番」大久保彦左衛門のように)「変わり者の老公卿」三条西実澄が正親町天皇に手続きの不備を訴えている書状」と解釈されていますが、今回は、「女房奉書」(天皇や院の意向を女房(女官)が仮名書きの書にして当該者に対し発給する奉書)のように、「正親町天皇が三条西実澄を通して、関白・二条晴良に怒りを伝えている手紙」と新説に沿って訳しています。従来説のように「三条西実澄が怒って正親町天皇を諌めた」ではなく、怒っているのは正親町天皇であり、その対象は、織田信長ではなく、二条晴良であると解釈しています。ようするに、二条晴良が、組んでいた足利義昭が追放されたので、今度は織田信長と組もうとして、菩提寺の興福寺から東大寺に圧力をかけたという手順が気に食わないようです。とはいえ、正しい手順は、「東大寺別当に申し込む」ですが、当時は空位でしたので、仕方なく興福寺からという手順にしたとも考えられます。

また、上掲の文章は手紙の「下書き」であり、実際に出された手紙と同じ内容であるかどうかは不明です。(下書きには、美辞麗句を使わず、本音が書かれているかも。)また、下書きですので、差出人、宛先、日付がありません。

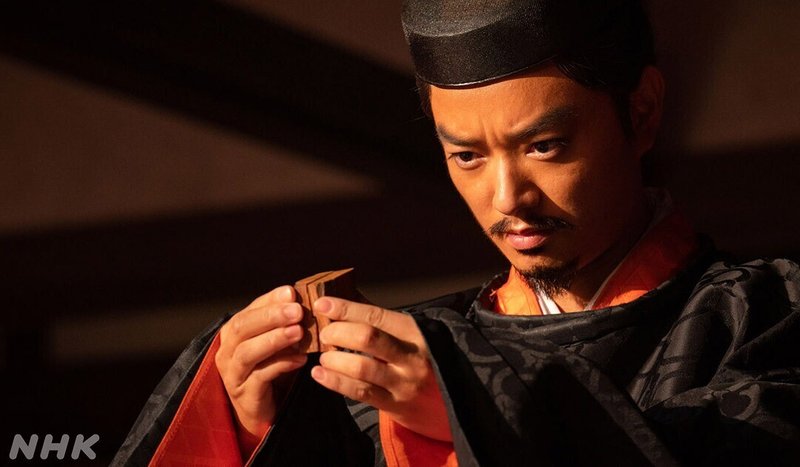

ドラマでは、蘭奢待を鑿(のみ)で切り取っていました。鑿には、尾部を木槌や玄能の凸(木殺し)面で叩く「叩き鑿」と、手で突く「突き鑿」の2種類がありますが、見分けは簡単です。「叩き鑿」には、叩いても柄が割けないよう尾部に「桂」と呼ばれる鉄の輪がついています。(上の写真では、叩き鑿と木槌を使って蘭奢待を切り取っています。)

鑿で切り取ったか、鋸で切り取ったかは、切断面を見ればすぐに分かります。織田信長の場合は、ドラマのように鑿ではなく、鋸を使っています。以前は鑿で切り取っていましたが、戦国時代には、近江鍛冶等、鋸専門の鍛冶職がいて、鋸がかなり進化していたようです。(品質の悪い中央部は鑿でくり抜かれて空洞のようになっています。)

※『天正二年載香記』(『続々群書類従』(巻16)所収)

天正2甲戌3月28日、織田信長於多聞山城蘭奢待載る東大寺記録写し。

(中略)

一、宿老5人、年預1人、都合6人(隆賢、実澄、英雅、訓莫、浄実、憲祐)、法服青甲にて三倉見使として、倉の前へ、又は橋上へのぼり、内へ入らずして守護。

一、宝蔵の内入衆事。執行・薬師院1人(法服白衣)、大仏(6堂6人)、合7人、内へ入りて、装束赤衣かぶり也。香(こう)を尋ね見知之。

一、香を尋ぬる所に、中の大なる櫃の内に、金(かね)の鉢の上に長さ4尺計の香あり。同櫃中に大鹿の角あり。これを櫃ながら能々からげ、加用帳[駕与丁]に持たせ、多聞山へのぼる。(年預と訓莫と執行)寺より香に付く。信長よりは、佐久間右衛門尉、相付き畢んぬ。則ち、信長より、「寺より3人へ以使者、預け候て香を給はれば、私がましき故、寺僧衆前にて被給、然らば、香の口まで可出」由、被申間、3人、中門迄出畢んぬ。時の使・佐久間右衛門尉、蜂屋両人也。

香の櫃を座敷前泉殿の最中にかき据え、香を取り出し、寺の大仏師とんしき白5帖にて、ノコギリを持参して、1寸4方づつ2つ切り取り畢んぬ。信長、対寺3人に云はく、「1は禁裏様、1は我等拝領」と云へり。然る後、香櫃請け取り、佐久間と同居して、本(もと)の倉へ納め畢んぬ。

(後略)

【大意】織田信長は、東大寺への優遇措置と引き換えに蘭奢待の切り取りを所望した。権力者の専横だと思われないよう、東大寺正倉院へは直接乗り込まず、東大寺の年預(事務総長)、訓莫、佐久間信盛の3人に多聞山城に運ばせ、鋸で、1辺が1寸の正方形を2個切り取った。「1個は天皇へ献上。1個はいただく」と言って、蘭奢待を正倉院に戻した。

・「私がましき故」は、従来は「権力者の専横だと思われないよう、東大寺正倉院へは直接乗り込まず」と訳して「織田信長の配慮」とされてきた。新説では「松永久秀は服従した、大和国を平定したとアピールするために、3000の軍勢を率いて大和国へ行き、わざわざ松永久秀の居城であった多聞山城に運ばせた」とする。

『信長公記』には、「織田信長は、先例に倣い、蘭奢待を1寸8分(約5.5cm)ほど切り取らせた」とあとますが、史実はドラマ同様、「1寸4方(1辺が約3.3cmの正方形)を2個切り取った」であり、1個は正親町天皇→毛利氏→厳島神社と渡り、もう1個は織田信長が細かく割って、家臣や文化人に分け与えました。

・「蘭奢待」は、正倉院展(聖武天皇の遺愛品を中心とする約9千点の宝物の中から約60点を選んで公開する展覧会)で、約10年のスパンで公開展示されます。

https://shosoin.kunaicho.go.jp/treasures/?id=0000012162&index=0

・昨年、御即位記念特別展「正倉院の世界ー皇室がまもり伝えた美ー」

会期:2019年10月14日〜11月24日

会場:東京国立博物館 平成館

で公開されたので、見られた方が多いかと思います。

https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=1968

・源頼政に与えられた「蘭奢待」の一部は徳川美術館(愛知県名古屋市東区徳川町)で。

「この「蘭奢待」は附属する由緒書により、源三位頼政より伝来し、太田道灌の手を経て、江戸時代初めには東福門院和子が所持し、のち香道志野流の家元蜂谷家の手鑑香であったのを、宝暦4年(1754)に志野流11世勝次郎豊光から尾張徳川家に献上された一材であることが知られる。」(案内文)

https://images.dnpartcom.jp/ia/workDetail?id=TAM000563

・織田信長に与えられた「蘭奢待」の一部は真清田神社(愛知県一宮市真清田)の宝物館(撮影禁止)で。

「所蔵する蘭奢待(らんじゃたい)は正倉院の名香で一宮城主関長安の奉納状と初代神主佐分栄清覚書とともに竹筒に納められています。奉納状には、長安が当社に蘭奢待を寄進した経緯として、南都の大衆神人が織田信長を歓待して蘭奢待を截り、信長はその一部を近臣村井貞勝に分け、つぎに貞勝は配下の長安に与え、長安は自身が穢れた家には置き難いとして郷里の一宮真清田神社に奉納した経緯を認めてあります。また覚書には栄清がこれを点検した際、蘭奢待は存していなかったことを書き留めています。」(「真清田神社之栞」)

・「伽羅」の実物とその香りは名古屋港ポートビル(愛知県名古屋市港区港町)で。

織田信長は、切り取った2つの破片を合わせてみた。ぴったりと噛み合った。鋸で切ったのであればこう上手くはいかないが、鑿で割れば、ぴったりと合う。(とはいえ、鑿で割ったような形状じゃなかったし、新しい切断面にも見えなかった。)

このシーン、

──天皇と織田信長の息がピッタリと合っていることの表現

これからは2人3脚で、新しい世を創っていくのだろうと思ったら、どうも、そうではないらしい。

佐久間盛信「殿もこれで歴代将軍と肩を並べられましたね」

織田信長 「1つ帝に差し上げよう。帝も、きっとお喜びじゃ」

三条西実澄「これは、蘭奢待」

正親町天皇「朕が喜ぶと思うたのであろうか、信長は」

三条西実澄「誠に誠にもって畏れ多いことにございまする」

正親町天皇「毛利輝元が、関白にこれを所望したいと願うているそうじゃ。

毛利に送ってやるがよい」

三条西実澄「しかし、毛利は目下、信長と睨み合うている間柄」

正親町天皇「それは朕のあずかり知らぬこと。毛利に送ってやれ」

三条西実澄「ははぁ」

正親町天皇「織田信長、よくよくの変わり者よのう」

どうも、正親町天皇はオコのようだ。なぜ?

察するに、織田信長が「蘭奢待」が何たるか知らないからでしょう。「蘭奢待」は、「天皇がプレゼントする物」であって、「天皇にプレゼントする物」ではありません。この行為は、たとえば、御所に植えられている梅を見て「綺麗ですね」と言い、「部屋に飾りたいので枝を折ってもいいですか?」と聞いたら、「いいよ」と言われたので、1本ではなく2本折り、「あまりにも綺麗なので、天皇の分も折ってきました。1本どうぞ」と天皇にプレゼントするようなものです。

と思ったのですが、足利義政も1寸四方で2個切り取り、1個は天皇に献上しています。つまり、織田信長は、足利義政の例に倣っただけです。(それで近くで聞いていた佐久間盛信は注意しなかったのでしょう。まぁ、足利義政の場合は、あらかじめ天皇に頼まれていたのかもしれませんが。)

──とすると、正親町天皇が怒っておられるのは、なぜ?

「蘭奢待(らんじゃたい)を手にすることで、ますます狂気性が増していくシーンだったので、高揚感がありました。そして、信長はその2つのかけらは自分と帝だと思っている。2つで1つ。ついに帝と肩を並べる存在になったと・・・大きな勘違いなんですけどね(笑)」(染谷将太)

https://twitter.com/nhk_kirin/status/1340624742831820800

そうなのか! とすると、正親町天皇は、「織田信長が「帝と肩を並べる存在になった」と思っていることに気づいた」からでしょうね。プレゼントする時の言い方が友達感覚(フレンドリー)だったのかな? 正親町天皇は、「正1位と天皇の間には越えられない壁があるというのに、従5位下になったばかりの武士のくせして・・・」とお怒りなのかな? このドラマでは、織田信長と正親町天皇は、どんどん仲が悪くなっていくのかな?

織田信長って、父・織田信秀に松平広忠の首を贈って怒られ、足利義昭に鵠(白鳥)を贈って「遅かった」と言われ・・・贈る物やタイミングが実に悪い。しかも、本人は悪いとは気づいていない(≧U≦)

──よくよくの変わり者よのう。

まだ従5位下ではあるが、もう、天下=畿内(山城国、摂津国、河内国、大和国、和泉国)に織田信長に匹敵する戦国武将はおらず、織田信長のことを「天下人」と呼んでもよさそうである。

「真の天下人」と呼ばれるには、征夷大将軍になる必要があろうが、鞆幕府を開いた足利義昭という征夷大将軍がまだいるし、織田信長は平氏であって、源氏ではないので、征夷大将軍にはなれない。そこで織田信長は、征夷大将軍の特権である「改元の奏上」や、天下人が行うという「蘭奢待の切り取り」を行って、自分が「天下人」になったことを世に示したのであろう。

織田信長本人も、(お世辞なのか)今井宗久も、「山の頂上に立った」と言っているが、明智光秀の目的は、

「織田信長を天下人にすること」

ではなく、

「平和な世にすること、麒麟を呼ぶこと」

である。明智光秀は、これまで、将軍と幕府の組織をリフォームして使って、この乱世を穏やかな世に変えようと思っていたが、将軍が去り、幕府が滅亡して、組織の建て替え(たとえば政所と侍所を廃止し、「天下所司代」を新設して、所長に村井貞勝を据える等)から始めなければいけない。「武家の棟梁である将軍を操って平和な世にする」という計画が頓挫した(山の麓まで転がり落ちた)のであり、明智光秀は「山の中腹」だと言っていたが、私的には「足利山から転がり落ちて、織田山へ向かい、織田山の麓にたどりついた程度」である。

──麒麟がくる道は遠いのぉ。

あなたのサポートがあれば、未来は頑張れる!