駅、移動、写真。 大竹昭子×鷲尾和彦 『Station』をめぐる対話③ 撮った写真を見続けた5年間で何が起きたか

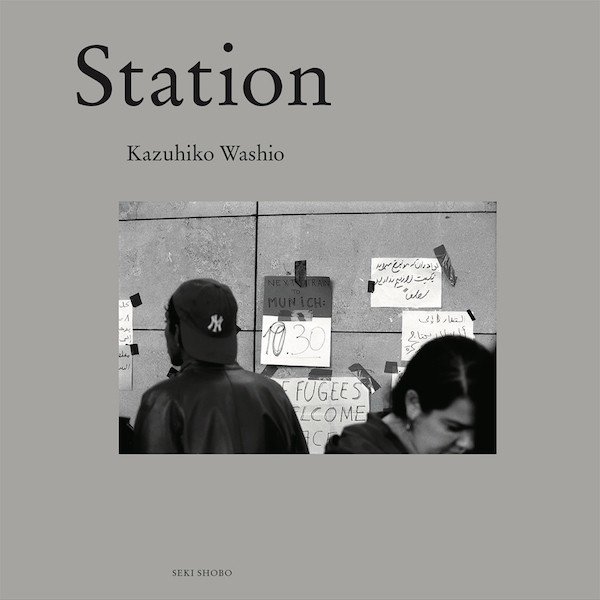

ファースト写真集にもなったシリーズ「極東ホテル」の15年にも及ぶ撮影の日々が、オーストリア・ウィーン西駅で偶然遭遇した3時間の撮影を可能にし、写真集『Station』を生んだ——前回までのお話で、鷲尾さんはそう語っていました。

鷲尾さんの中に蓄積されていったものとは何だったのか。今回は、撮影後の時間の過ごし方に、大竹さんが迫ります。

前回のお話(②)はこちら。

撮った写真を見ることは、再びシャッターを切ること

大竹昭子(以下、大竹) おそらく鷲尾さんはこの撮影の後、難民のことを詳しく調べたと思います。知識が増えるほど、かれらの国々や受け入れ側の状況の違いや、難民を巡る世界情勢が見えてきたでしょう。だからといって、世界情勢のレポートが目的で鷲尾さんはそこにいたわけじゃないですよね。

展覧会を何度か開催するうちに、写っている要素から「難民」的なものがどんどん落ちていって、シンプルな人間の行為に収斂されてきた。そのプロセスは、同じ場所に何度も通って撮る行為と、実は同じなのではないでしょうか。シャッターを押してはいないけれど、繰り返し見ることによって、セレクトすることによって、撮った写真に再びシャッターを押している。新たな写真は増えないけれど、見え方は確実に変わってくる。自分の写真を見直すというのは、もう一度シャッターを切ることだと私はいつも思っています。

鷲尾和彦(以下、鷲尾) 本当にその通りです。これらの写真は、ものすごく見ましたから。それまでの写真を見ていないというわけではありませんが、この5年間はほとんどこの写真しか見ていないと言えるほどずっと見てきた。だからもう一度シャッターを切るとおっしゃったのは本当にしっくりきます。全くその行為をぼくは繰り返していたのだと思います。

あのとき興奮のうちに撮りながら、一方で思っていたのは、自分が如何ともしがたい大きなテーマに触れてしまったということでした。東京に来ているバックパッカーの肖像とか、海の風景であれば、撮り続けていれば何かになるかもしれないと予感することができる。でもそれがまったくないわけです。もちろん撮りたいし撮ること自体に迷いはありませんが、撮ったものをどうしたらいいかはわからない。文脈のない日本では発表できないだろうし、事実これは写真集にならないよと何度も言われましたし。

ウイーン西駅での撮影の数年後、ハンガリーにも行きました。ヨーロッパには、難民を歓迎する人もいれば拒否する人もいた。拒否している人たちがどんなところに暮らしているのか、この目で見なくてはわからないだろうと思って、ハンガリーとセルビアの国境まで一人で出掛けたのです。経済的にとても裕福というわけではないかもしれない、しかし風景は美しく、農村の豊かさがある。そういう土地でした。ある日突然大量の人がなだれ込んできたら、そりゃあ怖いだろうな、と思いました。

英国バーミンガムの展示には、娘を連れて行きました。娘は当時小学1年生で、ウイーン西駅で、車窓からぼくに手を振ってくれた少女と同い歳くらいだったので。初めて父娘2人で異国を旅をしたことで、「こうやってかれらも旅をしたんだろうな」とか「子どもは外国を怖いとも思わないんだな」とか「でも親がいないと大変だな」と実感することができた。そういう一つひとつのプロセスが、ぼくにとってすごく重要だった気がします。写真を見る目を鍛えること、自分が写したものをどう見ればいいのかを学ぶこと。そういうことを通して、やっと見えてきた何かがあったようにも今は感じます。

写すのは一瞬です。でもその後をどう過ごすかが、ものすごく大切で。どんなに「いい写真」だとしても、文脈の薄い日本人に伝えるのに、写真を見せるだけでは無理だと思っていたんです。

大竹 それには、写真集のほうがずっと伝わりやすいと。

鷲尾 そうです。本は手元で何度も繰り返せるので、写真集を手にしたその人の時間の中で自分自身の経験に重ねてくれる瞬間がきっと出てくる。ギャラリーという非日常空間で見る喜びももちろんあります。でもこの作品は、なるべく手元において繰り返し見てもらいたいという気持ちがすごく強かったのです。

スタンダードな形に収斂していった

大竹 この本はモノとしても非常に魅力的ですよね。サイズにしろ厚さにしろ、写真集のスタンダードを感じます。

鷲尾 Aperture社がかつて刊行していた『The Aperture History of Photography Series』という、写真の歴史シリーズがありますよね。あれとほぼ同じ判型です。あのサイズ、手触り、厚さがすごく好きだったので。でも一番最初は、ものすごく分厚くて量のあるものをイメージしていました。600枚の写真を粗くコピーし、立ち落としやズームアップを盛り込んだラフなものを。

大竹 当時の興奮やカオスを詰め込むような。

鷲尾 はい。写真自体がそうなので、ざらっとした紙に勢いで荒々しい感じの印刷をして、どうだ、ゴツいだろ、みたいな。

大竹 ああ、考えがちですよね、そういう方向に。

鷲尾 ですよね(笑)。何度もいろんな形のダミー本を作りました。最終的にはこうなりましたね。だから1冊の本を作る過程では、本当にいろんな収斂が必要だった。それにぼくは5年かかったのだと思います。

大竹 この本が出たのが、ちょうど新型コロナウイルス感染拡大の最中だったでしょう。刊行前にPDFで拝見しましたが、なんとすごいときに出るのだろう、って思いました。今年の2月前半まではみんな、昨日と同じ今日が来るだろうと思っていたでしょう。そういう平穏時に見るのと、現在のような状況下で見るのとでは、これらの写真の見え方はまったく違ってきます。それは写真というメディアが本源的に持つおもしろさですよね。自分たちが生きる現実が変われば、写真の文脈は変わってくる。それを思うと、この判型はすごく良かったし、「Station」というタイトルも絶妙でした。

(つづく/次回更新は8月31日予定)

大竹昭子(おおたけ・あきこ)

1950年東京生まれ。ノンフィクション、エッセイ、小説、写真評論など幅広い分野で執筆活動を行う。インタビュアーとしても活躍中。主な著書に『須賀敦子の旅路』(文春文庫)、『間取りと妄想』(亜紀書房)、『彼らが写真を手にした切実さを』(平凡社)、『この写真がすごい 2』(朝日出版社)、『東京凸凹散歩 荷風にならって』(亜紀書房)。2019年に書籍レーベル「カタリココ文庫」を創刊。最新刊は『室内室外 しつないしつがい』『スナップショットは日記か? 森山大道の写真と日本の日記文学の伝統』。トークと朗読のイベント〈カタリココ〉を開催。カタリココ文庫:https://katarikoko.stores.jp/ HP:http://katarikoko.blog40.fc2.com/

鷲尾和彦(わしお・かずひこ)

兵庫県生まれ。1997年より独学で写真を始める。写真集に、海外からのバックパッカーを捉えた『極東ホテル』(赤々舎、2009)、『遠い水平線 On The Horizon』(私家版、2012)、日本各地の海岸線の風景を写した『To The Sea』(赤々舎、2014)、共著に作家・池澤夏樹氏と東日本大震災発生直後から行った被災地のフィールドワークをまとめた書籍『春を恨んだりはしない』(中央公論新社)などがある。

washiokazuhiko.com

協力:本屋B&B

220mm × 220mm |上製本| 88ページ|栞つき(寄稿:梨木香歩)

日英バイリンガル|デザイン:須山悠里 ISBN: 978-4-909179-05-0 | Published in July 2020

発行:夕書房

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?