駅、移動、写真。 大竹昭子×鷲尾和彦 『Station』をめぐる対話①

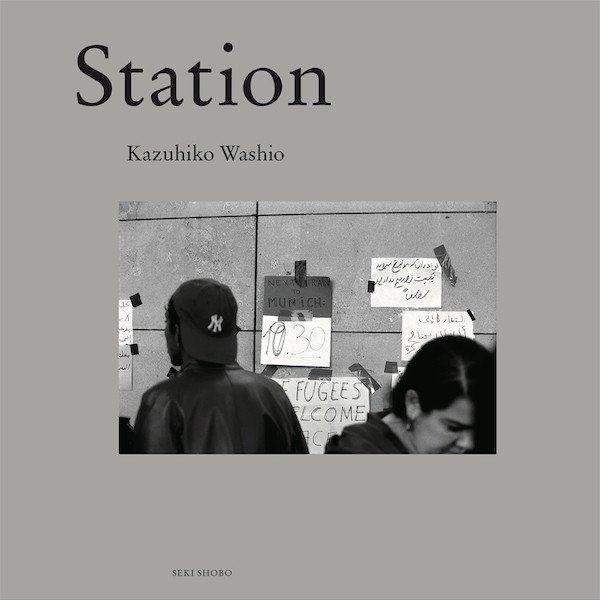

鷲尾和彦6年ぶりの写真集『Station』は、あらゆる意味で異色の作品です。

2015年9月にオーストリア・ウィーンの駅のホームで偶然遭遇した「難民」の一群をとらえた本作は、撮影から5年の歳月をかけ、新型コロナウイルスの感染拡大の最中に出版されました。

その不思議な魅力と鷲尾さんの中に生まれた変化を、文筆家の大竹昭子さんは見逃しませんでした。

2020年7月10日、本屋B&Bのオンラインイベントとして行われた、写真の本質に切り込む2人の対話を、5回に分けてお届けします。

まずは、『Station』が写真集になるまでのお話です。

撮影時間3時間。なぜ「写真集」にしたのか

大竹昭子(以下、大竹) 『Station』は2015年9月9日、わずか3時間とどまったウィーン西駅で撮影された作品ということですが、その経緯をまずお話しいただけますか。

鷲尾和彦(以下、鷲尾) オーストリアに行っていたのは仕事の関係で、難民を追いかけていたわけではありません。ただ、直前の9月3日にテレビでショッキングなニュースを見たことは強く印象に残っていました。トルコの砂浜に打ち上げられたシリア人難民の少年の写真、覚えていらっしゃいますか?

大竹 ええ、よく覚えています。

鷲尾 8月から9月にかけて、ヨーロッパでは大きな人の移動があり、そこへきてあの写真が報道されました。もともとドイツやオーストリアには難民を歓迎する空気がありましたが、あの写真をきっかけにさらにムードが変わったような気がします。とは言え、ぼくはただの旅行者です。何かが変わろうとしているけれど、ぼく自身がそれに触れることはない、そんな感じでした。

撮影の直接的なきっかけは、大きな駅に行ったことです。当時ぼくのいた街から空港に行くにはウィーン西駅でバスに乗り換える必要がありました。美術館にでも行こうかと時間の余裕を持って駅に降り立ったところ、彼らに遭遇してしまった。それで空港行きのバスに乗るまでの時間を駅で過ごすことになったんです。旅の終わりでしたから、残っていたフィルムは36枚撮りモノクロームのコダックが3本。フィルムカメラは古いライカです。それを使い切った後は、記録用に持っていたコンパクトデジカメで撮りました。

大竹 ライカとコンデジが混在しているって、すごいですね。普段からフィルムはモノクロを使っているの?

鷲尾 モノクロームフィルムが単純に好きなんです。写真を始めた頃好きだった写真家たちの仕事に影響を受けていることもあるかもしれません。移動しながら撮影していると、その土地の持つ色にどうしても影響されてしまう。モノクロームはそれを省く作業でもあるというか、状況に引っ張られすぎないというか。自分の座標軸を持ちやすいんです。

二度と戻れない場所での3時間の写真

大竹 これ撮影したのは2015年ですよね。たったの3時間、わずか3本のフィルムとデジカメ。そして発表したのは5年後の2020年。普通、写真家というのはものすごく時間をかけて撮るわけですよ。鷲尾さんの最初の写真集『極東ホテル』(赤々舎、2009)が良い例です。まだ足りないと思えば、同じ場所に通って撮る。撮ることによってその場所がより深く見えてくるし、さらに撮るものが生まれてくる。ものの見え方や認識が自分の中にどんどん蓄積されていく。そうしてある段階に来たとき、「そろそろ写真集を編もう」となる。これが普通のやり方です。でも、今回の場合、この場所には二度と戻れないわけです。もちろんどんな場所も厳密には二度とは戻れませんが、これはその最たるものですよね。

鷲尾 そうですね。

大竹 帰国してしまえば、難民問題を自分なりのアプローチで撮ることはむずかしいです。5年かけて写真集にしたけれど、撮り増しはなかった、というかできなかった。ここが非常に興味深いと思うんですね。当然、悩んだと思います。撮ったけれども写真集にするのかどうか。それまでのご自分の仕事とあまりにもタイプが違いますから。

鷲尾 全くおっしゃる通りですね。悩んだ時間がものすごく長かったです。ぼくはこれまでずっと真逆のことをやっていました。写真家の仕事のあり方は様々ですし、どちらがどうというわけではありませんが、「同じ場所に何度も通う」というのがぼくのやり方でした。

『極東ホテル』は出版までに5年かかっているし、足掛け15年、撮影を続けています。同じ場所に行くことで見えてくる差異にぼくはすごく興味があった。同じ場所なのに、いる人や時代によって変化するものがある。それは同じ場所にいなければ見えません。バックパッカーが集まる場所も、時代によって変わります。最近なら若い人たちが経営している小綺麗なホステルもあるでしょう。でもぼくは同じ一軒の宿の中でしか撮っていません。同じホテルの同じ部屋を15年撮り続けているんです。海岸線を撮った『To the Sea』(赤々舎、2014)もその意味では同じことです。

だから今回が真逆というのは、おっしゃる通りです。でも、また別の意味では実は一緒かもしれないとも思っています。ウィーン西駅には3時間しかいなかったけれど、「その時間、その場所に、その人がいる」状況に出会うこと自体は、15年通うホテルでの撮影も3時間しかいなかった駅での撮影も、そんなに変わらない。どのタイミングで何を撮るかに違いはない気がします。

大竹 まったくその通りだと思います。写真というのは、シャッターによって50分の1とか100分の1の時間分だけを切り取るものです。シャッターに指を載せて切る瞬間には、極端に言えば、その人が生きてきた時間が全部載っかってしまう。画角にしろタイミングにしろ、その人のすべてが載った瞬間にシャッターを切るわけだから、同質だと思うんです。つまり、何年かけたから偉いとか貴重だとか、かけた時間の長さを基準に写真を判断することに、ほとんど意味はない。

鷲尾 シャッターを切る瞬間は等価であるというご指摘は、ぼくも常々思っていました。どうしてもかけた時間の労力のほうに目が向きがちですから。ぼくが『Station』を写真集にまとめたいと思った理由の一つはそこかもしれません。つまり、3時間で撮った写真を出版してみる、ということ。これは結構勇気のいることです。時間をかければ、確かに「一瞬のチャンス」は増えるし、説得力も出てきます。『極東ホテル』には15年かけていますが、宿代を払って泊まるのに、実際は一枚も撮れなかった日のほうが多くて(笑)。だからかけた労力に対して、「頑張ったね」となるのはわかるけど、それがちょっと嫌だったというか。

大竹 私がこの写真集を拝見して一番思ったのがそこなんです。すごく長くかけて何かを追って到達したものではなく、3時間だけ、しかも自分が選んだ3時間ではなく、運命的に遭遇してしまった3時間に撮ったものを発表するというのは、大きな決断だと思うわけです。そこに踏み込んだ鷲尾さんの中にどういう変化があったのでしょうか。

(つづく/次回更新は8月17日予定)

大竹昭子(おおたけ・あきこ)

1950年東京生まれ。ノンフィクション、エッセイ、小説、写真評論など幅広い分野で執筆活動を行う。インタビュアーとしても活躍中。主な著書に『須賀敦子の旅路』(文春文庫)、『間取りと妄想』(亜紀書房)、『彼らが写真を手にした切実さを』(平凡社)、『この写真がすごい 2』(朝日出版社)、『東京凸凹散歩 荷風にならって』(亜紀書房)。2019年に書籍レーベル「カタリココ文庫」を創刊。最新刊は『室内室外 しつないしつがい』『スナップショットは日記か? 森山大道の写真と日本の日記文学の伝統』。トークと朗読のイベント〈カタリココ〉を開催。カタリココ文庫:https://katarikoko.stores.jp/ HP:http://katarikoko.blog40.fc2.com/

鷲尾和彦(わしお・かずひこ)

兵庫県生まれ。1997年より独学で写真を始める。写真集に、海外からのバックパッカーを捉えた『極東ホテル』(赤々舎、2009)、『遠い水平線 On The Horizon』(私家版、2012)、日本各地の海岸線の風景を写した『To The Sea』(赤々舎、2014)、共著に作家・池澤夏樹氏と東日本大震災発生直後から行った被災地のフィールドワークをまとめた書籍『春を恨んだりはしない』(中央公論新社)などがある。

washiokazuhiko.com

協力:本屋B&B

220mm × 220mm |上製本| 88ページ|栞つき(寄稿:梨木香歩)

日英バイリンガル|デザイン:須山悠里 ISBN: 978-4-909179-05-0 | Published in July 2020

発行:夕書房