16 同じ筏のうえで――あなたはわたしになったあなたを殺せない 白岩英樹

本リレーエッセイの初回「「生き直し」のヒントを探す旅へ」がWeb上で公開されたのは、およそ7カ月前、昨年の10月9日(月)であった。編集者への原稿送付期日はその5日前、10月4日(水)に設定されていたと記憶している。

ガザでのジェノサイドが公然と開始されたのは、その狭間だった。国連の報告によれば、パレスチナ自治区ガザ地区の犠牲者総数はすでに3万5000人を超えた。その7割以上を女性と子どもが占め、1万人以上がいまだ瓦礫のしたに埋まったままである。

きわめて非対称かつ圧倒的な暴力を前にして、アメリカを中心とする西欧諸国は停戦の仲介を図るどころか、自国市民の抗議活動を暴力装置によって鎮圧し、イスラエルによる無差別攻撃を側面支援してきた。その一方で、国連安全保障理事会に停戦を求める決議案を提出し、国際司法裁判所にイスラエルを提訴したのは、「グローバルサウス」と呼ばれる、かつて米欧の植民地支配に苦しんだ国々であった。

初回で採りあげたエマソン、ソロー、ホイットマンに代表される「トランセンデンタリスト(超絶主義者)」たちは自らの「生き直し」を重ねながら、ときに政府と激しく対峙し、国家のあり方に「再生」を迫った。3者ともに重視していたのは、起点としての「ひとり」である。

多様な「自然・本性(nature)」が潜在する一人ひとりが、それぞれの〈ここちよさ/楽チンさ/なんとなく/無律〉を尊重して自由に生きられる社会。アメリカや西欧諸国が金科玉条のごとく主張してきた人道主義や人権思想の水源も、ラディカルに遡行すればそこにある。

しかし、ひとたび肌の色や宗教などが異なれば、米欧諸国から人倫としての水が届くことはない。昨年の10月7日以降、世界中に可視化されたのは、あまりに露骨なダブル・スタンダードであった。民族的な差異によって他者化されたパレスチナには、病院であろうと学校・大学であろうとモスクであろうと、ところかまわずロケット弾が撃ち込まれる。自宅を追われた人びとは硝煙弾雨のなかを逃げまどうほかない。難民キャンプにさえ砲弾が撃ち込まれるのだから、もはやガザには安全な場所などどこにも存在しない。

第14回で青木さんは、戦争における大量虐殺を、20世紀初頭のアメリカに端を発する大量生産、大量消費社会の延長線上に捉えた。大量生産・大量消費には、いつの時代も大量廃棄がついて回る。ハマスの殲滅に固執するネタニヤフ首相や、核兵器の使用を示唆し、パレスチナの人びとを「人間の姿をした動物(human animal)」と非人間化する閣僚たちにとっては、おそらくジェノサイド自体が大量廃棄なのだろう。

かくも醜悪な戦争の〈大量生産/大量消費/大量廃棄〉のサイクルは兵器のみならず、最終的には人間そのものを非人間化し、〈生産=徴兵・総動員/消費=派兵・強制連行/廃棄=棄民棄兵〉の標的に定める。帝国主義にとっての最重要課題はあくまで帝国自体の拡張にある。市民一人ひとりの〈ここちよさ/楽チンさ/なんとなく/無律〉や、青木さんが語る「ちょうどよく」はまっさきに「廃棄」の対象となり、我々一人ひとりの声は容赦なく押しつぶされる。

中江兆民が見抜いた帝国主義の弊害

19世紀末から20世紀初頭にかけて、明治の日本も同様の道をたどった。しかし、アメリカのトランセンデンタリストたちのように、自らの言動で大日本帝国の行く手に立ちはだかった人びとも存在する。彼ら、反帝国主義者の系譜を辿ると、土佐藩-高知県下の自由民権運動にゆたかな地下茎が伸びていることに気づく。

その筆頭が高知城下に生を享けた中江兆民である。兆民はフランス留学から帰国すると、仏学塾を開いた。そして、ジャン=ジャック・ルソーの『社会契約論』を翻訳しつつ、天賦人権や民主主義の重要性を説いた。

語学に長けていた兆民は、ヨーロッパ各国の「文明」が、帝国主義の支配・搾取構造に依拠していることを看破する。そして、そのエッセンスを数の論理に見て取る。

隣国常備兵五万を置くか己れは則ち十万を置かんとす、隣国十万を置くか己れは則ち二十万を置く。かくの如くにして互に相競争してその極や近時法蘭西(フランス)、日耳曼(ゲルマン)の如きに至りて平時ほとんど百万の上に出でんとす。

帝国主義は自他のあいだを明確な境界線で区分し、数の多寡をめぐって「相競争」しあう。数に終わりはないから、相手を上回るためには、両者が無限に増殖し続けねばならない。終わりなき拡張運動は、植民地の資本や労働力、さらには青木さんがいうように、環境を破壊・搾取し尽くすまで継続される。

「自由の争い」を経た国の裏切り

イスラエルのセトラー・コロニアリズムを支援する帝国アメリカも、過去に立ち返れば、大英帝国の植民地であった。兆民が手がけたルソーをはじめ、米欧由来の翻訳書を手当たり次第に読んだ植木枝盛は、アメリカ革命が生じた理由を次のように論じる。

例えば、亜米利加の英吉利国に叛いて独立をなしたるは同地の人民が英吉利の政府より暴虐なる政を受け(中略)竟(つい)にこらえ得る能わず十三州の民申し合せて七年の間戦いをなしとうとうこれに打ち勝ってそれより英吉利国の支配を脱けたるものにてやはり自由の争いじゃ。

ますますエスカレートする大英帝国の暴政に耐えきれず、革命によって植民地支配を打破し、独立を遂げて建国されたのがアメリカ合衆国である。

それによって、アメリカは、国家としてのみならず、市民一人ひとりの言動で国のあり方さえ変えられる、二重の自由を勝ち取った。もちろん、その自由は、第1回および第4回でもふれたように、先住民族や女性、黒人を除外した限定的な自由ではあった。しかし、たとえ部分的とはいえ、圧政という暴力で自由を奪われていた中で、彼らは生きながらにして自らの尊厳を回復したのである。

そのような体験を経た国家や市民がまっさきに掴み取るべきミッションは、かつての自分たちと同じ窮境にある人びとに人倫の水を届け、自由の回復に向けて協働することであろう。

事実、イスラエルに爆撃を止めるよう国際司法裁判所に訴えたのは、植民地支配に由来するアパルトヘイトに長く苦しんだ南アフリカである。他方、南アフリカの提訴に対し、ドイツはイスラエル支持を表明した。そのドイツを厳しく非難したのが、かつてドイツ帝国から植民地支配を受けたナミビアであった。果たしてアメリカは……国連安保理でのガザ停戦決議において、4度にわたって拒否権を行使した。

帝国主義は外にも内にも

三たび中江家に寄寓し、兆民を生涯の師として仰いだ幸徳秋水もまた、新聞社で翻訳係を務めながら諸外国への見識を深めた。そして、名著として知られるウラジーミル・レーニンの『帝国主義』に先んじること16年、最初の著作となる『廿世紀之怪物帝国主義』を発表する。

ときは1901年。日清戦争後の反動不況によって、経済格差を生む社会構造自体が問題視されつつあったなか、秋水が新たに捉えた脅威は、国内外に燃え広がる帝国主義の炎であった。

盛なるかないわゆる帝国主義の流行や、勢い燎原の火の如く然り。(中略)かの米国の如きすら近来甚だこれを学ばんとするに似たり。而して我日本に至っても、日清戦役の大捷以来、上下これに向って熱狂する、猂馬の軛を脱するが如し。

秋水は「かの米国の如きすら」と驚きを隠さない。「互に相競争」するヨーロッパから遠く海を隔て、かつて植民地支配にあえいだアメリカでさえ、帝国主義に抗うどころか、むしろ進んで「流行」に乗りつつあった。セトラー・コロニアリズムにおいてイスラエルの範たるアメリカは、当時もいまも、帝国主義の炎に包まれている。

秋水は帝国主義を織物にたとえ、その縦糸に「愛国心」、横糸に「軍国主義(ミリタリズム)」を見て取る(幸徳『帝国主義』19頁)。「軍国主義」とは国家の最優先事項を軍事におく政策といってよいであろう。しかし、「愛国心」を定義するのは難しい。秋水は次のように説く。

...いわゆる愛国心は、即ち外国外人の討伐をもって栄誉とする好戦の心なり、好戦の心は則ち動物的天性(アニマルインスチンクト)なり。

非常に明確な定義である。秋水にとって、帝国主義と不可分な「愛国心」の基底には、弱肉強食的な「天性」から誘起された、外国および外国人への憎悪がある。今日の言葉に照らし合わせれば、ゼノフォビア(xenophobia=排外主義)にあたるだろう。

いずれも、自他のあいだに恣意的な線を引き、自己とは異なるアイデンティティを有する人びとを排除する点においては、他者化と何ら変わりない。しかし、ここで考えねばならないのは、多様なバックグラウンドをもつ市民から構成される「移民国家」アメリカにとって、「外国外人」とはいったい誰なのかということである。

光嶋さんは第15回で、プラグマティスト・鶴見俊輔の言葉を引用しながら、「私たちの世界は、今、空間的にも、時間的にも、分断して、引き裂かれていると言わざるを得ない」と書いた(強調は引用者)。光嶋さんのいう「分断」が内戦の危機にまで高まりつつあるのが、いまのアメリカである。

秋水が洞察したアメリカ帝国主義の銃砲は、国外だけでなく、国内にも向いている。「外国外人」を人為的に創出する他者化は、先住民族に対するまなざしをはじめとして、建国以前から脈々と続けられてきた。アメリカは、対外的に行使される抑圧や暴力だけでなく、内なる帝国主義をも延々と抱え続けてきたのだ。

そうだとすれば、光嶋さんの言葉を手がかりとして、我々は空間をまたぎ、時間を遡行して考える必要があろう。そうすることで、彼岸と此岸の過去から未来への知見を手探りし、光嶋さんが語る「共生」へと接続する〈窓=回路〉を、我々の「ルーム」に穿たねばならない。

プラグマティズムの決意

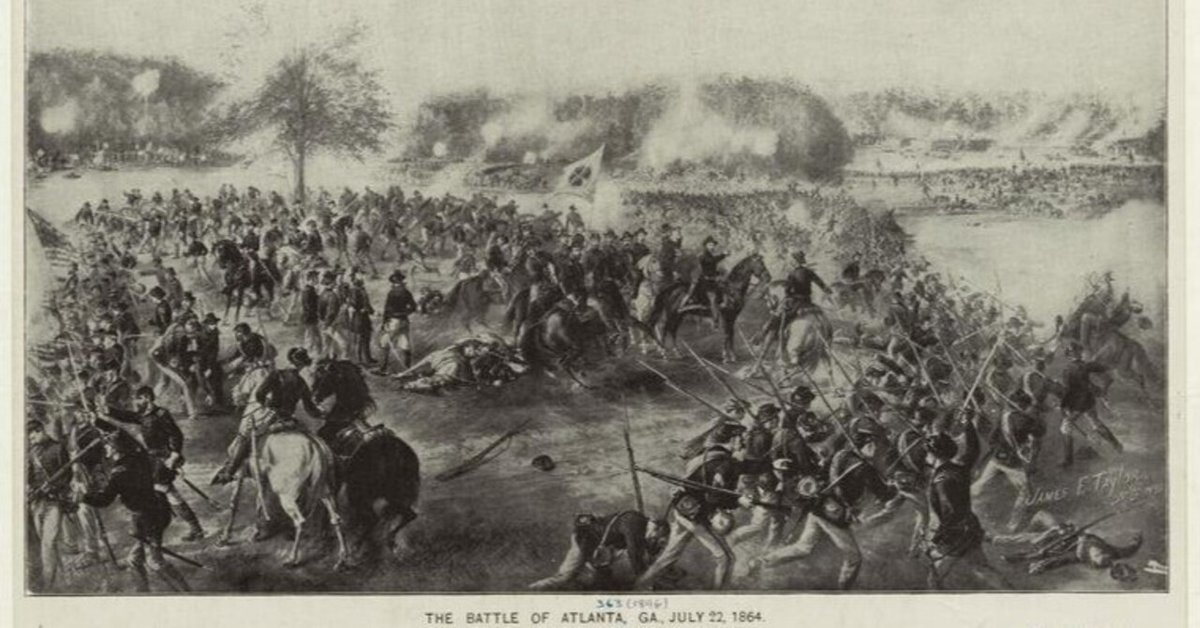

建国以来、アメリカの国家存亡にとって最大の危機となったのが、南北戦争(1861-65)である。原語は「アメリカ市民戦争(American Civil War)」。字義通り、アメリカ国内で市民同士が互いを殺戮しあい、死者数は約62万人にも膨れ上がった。2度にわたる世界大戦や朝鮮、ベトナム、中東やアフガニスタンなど、世界各地に銃砲を向けてきたアメリカでさえ、これほどの犠牲を出した戦争は後にも先にもない。

なかでも若い世代への衝撃は大きかった。ほんの80年ほど前に独立をかけて共闘したアメリカの市民同士が、なぜ互いを敵視し、銃砲を向け合わねばならなかったのか。

南北戦争時に20歳前後だった青年たちは、いつしか「メタフィジカル・クラブ」と呼ばれる勉強会に集うようになる。主たるテーマは、第二の南北戦争を抑止しうる思想の共創。民主主義を理念としていたはずのアメリカで、修復不可能な「分断」が起きてしまった。ならば、民主主義自体をアップデートせねばならない。

アメリカ研究者のルイ・メナンドは、クラブのメンバーにとっての民主主義とは「生き方をめぐって競合する考え方同士の軋轢を、過熱と暴力化から防ぐことができるもの」であったと語り、彼らが目指した境地を多元主義に求める(メナンド『メタフィジカル・クラブ』67頁)。

多元主義(プルーラリズム)とは、複数の価値(グッド)同士がしばしば共約不可能であるような状況から、一つの共有可能な価値をつくり出そうとする試みである。

野口良平、那須耕介、石井素子訳、みすず書房、2021年、377頁(強調は引用者)

アメリカ発の哲学・プラグマティズムは、南北戦争という惨劇への反省から生まれた、きわめて具体的な思想であった。その根本意志は〈アメリカ合衆国/United States of America〉を、二度と〈アメリカ非合衆国/Un-united States of America〉の状態に陥らせないという、慟哭と悲哀に根ざした決意にあった。

言葉の意味を行動の形に戻す

メタフィジカル・クラブの主要メンバーであったウィリアム・ジェイムズは、宇宙は未知の生成のさなかにあると考えた。それがゆえに、我々が暮らす世界も、改変可能である。実在は「なお形成中のもので、その相貌の仕上げを未来に期待している」から、自由意志による働きかけは「この世界に新しいものが出現するということ」を意味する(ジェイムズ『プラグマティズム』258、124頁)。

プラグマティズムにおける未来とは、過去の繰り返しでも模倣でもないことを待ち望む権利である。その権利は、社会構造においても、何らかの信念に固執する自我においても、有効である。

ジェイムズは、悲観論にも楽観論にも与しない。いったん身を引き、その中間に位置する「改善論」を選び取る――「われわれの行為が及ぶだけの世界の範囲はこれをわれわれの行為が創造するのではあるまいか?」(ジェイムズ『プラグマティズム』287頁)。

宇宙自体が創造の途上にあるのだから、我々が世界に対して働きかければ、その程度に応じて、何らかの変化が生じる。メナンドが語る「一つの共有可能な価値」とは、そのような多元的な試みから自ずと浮き上がってくるのだろう。至極まっとうな論理であると同時に、希望さえ感じてしまうのは、我々の社会がますます「共約不可能」に見える事象に覆われつつあるからかもしれない。

ジェイムズが説くプラグマティズムは、エマソンやソローら、トランセンデンタリストが追究する〈個人の生き直し/国家・共同体の再生〉を髣髴させる。

哲学者のナンシー・スタンリックは、トランセンデンタリストが体現したのは、「アメリカ思想の特徴である変革と社会正義を求めるアクティヴィズム」であり、プラグマティズムは「トランセンデンタリストの遺産を受け継ぐもの」であると説く(スタンリック『アメリカ哲学入門』120頁、強調は引用者)。スタンリックが語る「アクティヴィズム」とは、「言葉の意味を行動の形に戻してとらえる方法」の謂いであり、それこそがまさにプラグマティズムの髄といえよう(鶴見『たまたま、この世界に生まれて』177頁)。

アメリカは「ひとり」から形づくられる

社会の変革と民主主義のアップデートを志向するプラグマティズムは、真空地帯さながらの机上で生まれた哲学とは様相を異にする。

政治学者の宇野重規氏は、その主因をアメリカ建国当初の事情に求める。西欧諸国とは違って中央政府の機能が脆弱だったアメリカは、タウンシップを拠り所とせざるを得なかった。「下からの秩序」は、アメリカのアイデンティティの根本を成している(宇野『実験の民主主義』56)。草の根デモクラシーのあり方自体をボトムアップに問い、行動によって変革し続ける市民一人ひとりの地下茎は、意識の有無にかかわらず、トランセンデンタリズムやプラグマティズムから脈々とつながっている。

「ひとり」を貫いたソローも、やはり一方向的なトップダウンを嫌悪し、「下からの秩序」にこだわり続けた。彼は政府と市民との関係性を次のように捉え直す。

わたしが言いたいのは、いますぐ政府をなくそうということではない。早くまともな政府をつくろうと言っているのだ。(中略)わたしが思うに、わたしたちはまず人間であって然るべきで、国民であるのは二の次だ。

(訳文、強調は引用者)

ソローは44年の短い生涯を通して、「自然・本性(nature)」同士の〈交感/交換〉から、生きることの悦びを何度も掴み直した。しかし、黒人奴隷をはじめとする隣人がそれらの自由を奪われている状況には、我慢がならなかった。

自由な「人間」であることにおいて、「ひとり」と「わたしたち」とは、何の矛盾もなく接続され、「まともな政府」を共創する同志となる。アメリカ合衆国は市民一人ひとりの〈交感/交換〉の結果として、「下からの秩序」によって自ずと形成される。ソローはそのような国家観を抱いていた。だから、起点は「ひとり」の「自然・本性(nature)」を大事にすることであって、政府がそれに先んじるわけでは、決してない。

標石としての植木枝盛の私擬憲法

帝国主義の炎に包まれながら、内なる帝国主義に抗う、もうひとつのアメリカ。ソローのひと世代あとを生きた枝盛も、土佐の地から草の根民権論を大胆に構想し、その範としてアメリカの市民を仰ぎ見ていた。

人民は政府をして良政府ならしむるの道あれども、政府単に良政府なるものなきなり。(中略)また米国人民を観よ、その独立は英国の好みたる者にあらず。

「良政府」をつくるのも、「独立」を勝ち取るのも、ひとえに「人民」次第である。枝盛は、「下からの秩序」を最大限に活かすためにも、民撰議院による立憲政治の実現が欠かせないと主張した。

のみならず、枝盛が1881年に起草した「東洋大日本国国憲案」では、思想や信教および言論の自由はいうまでもなく、多岐にわたる人権を尊重するとともに、現行の日本国憲法でさえ保証できていない権利を謳っている。その代表が、アメリカの独立宣言を読み込んだ枝盛が重視した、抵抗権と革命権である。枝盛の筆になる草案の70条と72条には次のようにある。

第七十条 政府国憲ニ違背スルトキハ日本人民ハ之ニ従ハザルコトヲ得

第七十二条 政府恣ニ国憲ニ背キ擅(ほしいまま)ニ人民ノ自由権利ヲ残害シ建国ノ旨趣ヲ妨クルトキハ日本国民ハ之ヲ覆滅シテ新政府ヲ建設スルコトヲ得

つまり、政府が憲法に反しているときは従う必要がなく(抵抗権)、政府がエスカレートして国民の自由・権利の侵害に及ぶときは新政府を設立してもよい(革命権)、ということである。

先述したように、日本では両権利の保障がいまだ実現していない。だが、日本国憲法が起草されるプロセスにおいて、GHQが枝盛の国憲案を間接的に参照したことが判っている。兆民の訳業や著述から継承された精神は枝盛の私擬憲法によって明文化され、我々が立ち返るべき標石として、強烈な光を放つ。

バイデンVSトランプをどう見るべきか

ひるがえって、今日のアメリカはどうか。

第47代大統領を決する選挙が、現職ジョー・バイデン、そして第45代大統領を務めたドナルド・トランプとの争いになることはほぼまちがいない。バイデン-トランプの再選には、もはや議論に値する新たなことなど、なにもないように見える。にもかかわらず、批判合戦は熱を帯びる。以前から「分断」が指摘されていたアメリカ国内の亀裂は、ますます修復不可能な様相を呈している。

「ニューヨーク・タイムズ」のオピニオン・コラムニスト、ジャメル・ブイはバイデンとトランプの大統領選が、候補者同士の闘いというよりも、連立した集団間の争いではないかと提起する。

...具体的な利害を争う点では、大統領選を連合間の闘いと捉えるほうが有益かもしれない。さまざまなグループ、さまざまなコミュニティが、まったく異なることを、ときには互いに相容れないことを、この国に望んでいる。

The New York Times, March 15, 2024(強調は引用者)

南北戦争が、ジェファソン・デイヴィスとエイブラハム・リンカーンとの争いというよりも、〈南軍/アメリカ連合国/Confederate States of America〉的なものと〈北軍/アメリカ合衆国/United States of America〉的なものとの戦いであったことは、いまとなれば明らかである。第47代大統領の座を争う選挙も、バイデン対トランプとして捉えるよりも、彼らの背後に集う集団の連合がどこに軸足を置いているかを正視する必要があろう。

バイデンを支持する連合は「フランクリン・ローズヴェルト大統領時代から民主党の連合が望んできたこと」を志向している(Bouie)。実際にバイデンと会談した歴史学者のビバリー・ゲイジは、執務室にローズヴェルトの肖像画が掲げられていたことを語り、大統領としてのバイデンを次のように評価する。

バイデン氏は、ニューディールのような時代を振り返り、それらを否定したり遠ざけたりするものとしてではなく、自らが行おうとしていることの現実的なモデルとして受けとめた大統領だと思います。

“Biden, Fighting for Credit and Raising Cash, Gets Help From Clinton and Obama,”

The New York Times, March 28, 2024(強調は引用者)

同じ民主党出身としては、直近にビル・クリントンやバラク・オバマがそれぞれ大統領を2期ずつ務めた。しかし、彼らでさえ、国内の社会保障を大幅に拡充したり、それによって労働者を保護したりすることはできなかった。経済格差は拡大するばかりで、いわゆるオバマケア(医療保険制度改革法)も社会主義的だとの批判を受け、理想からはほど遠い代物になってしまった。

第12回でもふれたように、格差や貧困が、個人の能力や努力では埋め合わせ不可能な「階級社会」の水準にまで達してしまえば、我々に残されるのは社会構造の「改善論」しかない。

バイデンが執ろうとしている政策――たとえば、(1)学生ローンの返済免除、(2)妊娠中絶違憲判決の実質無効化、(3)医療費のキャップ制、(4)銃規制など――は、まだまだ改善の余地が多大に残るものの、一方の極(エクストリーム)に振り切った社会構造を、わずかなりとも公平・公正な位置に戻すためのプラグマティズムと呼べるかもしれない。だから、大恐慌の危機にあったアメリカの活路を福祉国家に見出したローズヴェルトを「現実的なモデル」として捉え、グローバル資本主義時代に則った方策を手探りしているのだ。福祉国家とは「誰それの考える理想的な社会関係ではなく、ダメージを限定的なものにし、問題を解決していく装置(デバイス)である」(ガーランド『福祉国家』23)。

一方のトランプはどうか。彼自身が具体的な政策について語ることはそれほど多くない。口をついて出るのは、自分と異なる考えを抱く人びとへの罵詈や雑言である。そのようなとき、彼の口角は復讐心で小躍りする。おそらく、本心のところでは、政治になど何の関心もないのだろう。あったとしても、「敵を懲らしめるための道具であるという程度」にすぎない(Bouie)。しかし、その「道具」が煽情的な言葉とともに濫用されるとき、公平・公正の箍がゆるみ、アメリカという容器自体の存続が危うくなる。

(トランプの背後にいる連合が抱く)国内の富裕層への減税という飽くなき欲望の先には、支配の政治というさらに根深い欲望があるように見える。(中略)そして、トランプが望むことがなにかを示しているとすれば、トランプ連合の実際の狙いが国を統治することではなく、他者を支配することにある。

アメリカの外なる帝国主義に論点を絞った際、バイデンとトランプ、そして彼らを支持する連合の思考様式は大同小異にすぎない。

真珠湾攻撃時、ハーバードの学生だった鶴見俊輔は、移民局による取り調べに対して、帝国主義戦争ではアメリカも日本も支持しないと吐露し、3か月にわたって拘留された。今日、彼と思いを同じくする人間は、アメリカでも日本でも決して少なくない。

しかし、内なる帝国主義に関する限り、バイデンとトランプとの大統領選を「両論併記」的に論じると、多くを見落とすことになる。

前者を支持する連合は、福祉国家の再建によって階級社会を是正しながら、アメリカ国内から失われた中間層の強化を図ろうとしている。それに比して後者の支持者たちは、階級社会のさらなる進展を企図している。

トランプが用いるスローガン「MAGA(Make America Great Again=アメリカを再び偉大に)」が内包する「偉大なアメリカ」には、先住民族の権利回復も、公民権運動も、フェミニズムも、社会保険制度も含まれていない。それどころか、MAGAに共鳴する連合は、先住民族や黒人、女性、貧困にあえぐ人びとを「外国外人」として捉え、内なる帝国主義の銃砲で標的にすえる。

内なる帝国主義を推進する連合に、賛意を示すことなど、とてもではないが出来ようがない。しかし、だからといって、(1)国内では社会保障制度を整備しようとしているにもかかわらず、外なる帝国主義を止められない連合にはどのように対処したらよいのだろう。そして、(2)両連合間に立ちはだかる壁を融解させるには?

トランセンデンタリストやプラグマティスト、さらには民権運動家たちが取り組んできた未完のプロジェクトを発展的に継承すべきときは、おそらく今をおいてほかにない。

(1)については、対外的な帝国主義を支援し続けるアメリカ政府に対して、国内外の両面から抗うのが有効であろう。事実、ガザでの停戦に関する国連安保理決議に際し、4回にわたって拒否権を発動したアメリカも、5度目は棄権に回った。その結果、初めての停戦決議が採択された。

帝国主義の炎に包まれながら、対外的な帝国主義に抗う、もうひとつのアメリカ。かつて、トランセンデンタリストやプラグマティストたちが内なる帝国主義に抵抗したように、今日のアメリカでは大学生やZ世代を中心に、セトラー・コロニアリズムに苦しみ続けてきたパレスチナへの連帯を表明する抗議活動が増加している。

参加者たちはSNSを駆使してその様子を国外へ拡散し、国境を越えた大同団結が可視化されている。イスラエルを全面的にバックアップしてきたバイデン政権も、内と外からの抵抗をまったく感じていないといえば嘘になるだろう。実質的な政策においても、イスラエル支援から徐々に手を引き、ネタニヤフに物申さざるを得ない状況が出来しつつある。

かつて二重の帝国主義を「怪物」と呼び、自身がその犠牲となった幸徳秋水は、国家が有すべき本来の目的を次のように書き遺した。

けだし国家経営の目的は、社会永遠の進歩にあり、人類全般の福利にあり。然り単に現在の繁栄にあらずして永遠の進歩にあり...

「宇内無上憲法」をまなざす

我々が国境の壁を越えてまっさきにグローバル化すべきは、軍事や経済に依拠した帝国主義などではなかった。民族や文化を超越した、公平・公正な人道主義や人権思想だったはずである。

秋水は、通時的にも共時的-空間的にも、一人ひとりが〈ここちよさ/楽チンさ/なんとなく/無律〉を看過せずに生きられる社会の実現を、「社会永遠の進歩」や「人類全般の福利」に託している。「ひとり」というミクロレベルの感性から始められる相互扶助だからこそ、逆説的に「永遠」や「人類」の水準にまで接続することが可能となる。

もちろん、マクロレベルの扶助体制として、国連の「改善論」も必要だろう。常任理事国が戦争を仕掛け、ジェノサイドを幇助することなど、現在の国連が創設された段階では、まったく想定されていなかった。しかし、植木枝盛は、1883(明治16)年時点ですでに〈国際機関≒万国共議政府〉と〈国際法≒宇内(うだい)無上憲法〉の必要性を説き、その目的を次のように論じている。

今日の吾儕(わなみ)が勉焉(つとめて)図為すべき所のものは万国共議政府を設置し宇内無上憲法を立定するに在るなり。しかしてこの事は公明正大最も順応の事にして無理たらず無効たらず不備たらず危殆ならず狭小ならずよく今日の如き宇内の暴乱を救正し以て世界の治平を致すに足るべく更に最も自由幸福を享受するに益ありて善美の結果を得べし。

ガザをめぐる世界情勢を鑑みても、現行の体制は「公明正大」とは言い難い。

安保理の常任理事国にも「グローバルサウス」をはじめとする諸国が入っておらず、著しくバランスを欠く。加えて、ガザの停戦に関してだけでなく、パレスチナの国連加盟をめぐる決議案に関しても、イスラエルの支援国アメリカが拒否権を発動し、「宇内の暴乱を救正し以て世界の治平を致す」に足らないケースが生じている。

もちろん、国際社会やアメリカ国内に対して、アメリカ政府が孤立している状況を可視化できる点においては、場としての国連の意義は限りなく大きい。しかし、戦況やジェノサイドの悪化をいち早く止めるためには、国連がより「公明正大」に機能するための非常回路が必須となろう。

いうまでもなく、国家間には内政不干渉の原則が存在する。だから、「宇内無上憲法」の新たな制定に際しても、諸国間で摩擦や軋轢が生じるのは火を見るより明らかである。

哲学者の谷川嘉浩氏は、鶴見のリベラリズムを「これだけは譲れないという好みを除いて、他のことは『大まか』になるということ」と捉える(谷川『鶴見俊輔の言葉と倫理』300頁)。多元的な文化を有する諸国で「一つの共有可能な価値」を共創するには、紛糾する一方の「足し算」ではなく、むしろ「引き算」に徹するのが賢明であろう。ソローが自由を礎石として自他の乖離を架橋したように、国家間においても共有可能な「これだけは譲れない」という最低限のライン――人命と尊厳――を人倫の水として、あらためて人道主義や人権思想に求め直さねばならない。

「理念国家」アメリカを取り戻す

もうひとつの難事「(2)両連合間に立ちはだかる壁を融解させるには?」を突き詰めると、極論と極論との衝突を避けるという、メタフィジカル・クラブと同様の問いにたどり着く。

国家が真っ二つに「分断」された南北戦争と同じ絶望の深淵で、クラブのメンバー自身が苦悩のただ中で見出した思考様式こそが、プラグマティズムであった。

プラグマティズムは摩擦や軋轢を避けるのではなく、むしろ進んで引き受ける。そして、「分断」の緊張と苦悶の渦から、両者の狭間にしか渡しえない橋を築き、そこを起点に未知の道を伸ばすことを試みる。そのプロセスは建国以来のアメリカの歩みそのものでもある。

大統領選の第3の候補者、哲学者のコーネル・ウェストは、エマソンを「現実のなかに理想を実現、実際的なことのなかに原則を現実化」し、二元的な事象のあいだの「切っても切れないなんらかの繋がりを重視」したと評し、ジェイムズを「中間領域を占める融通無碍な多元主義を主張」したと捉える(ウェスト『哲学を回避するアメリカ知識人』22頁、128頁 強調は引用者)。

アメリカは南北戦争以前から、つねに〈理念/楽観主義〉と〈現実/悲観主義〉のはざまで引き裂かれていた。そして、その亀裂で苦悶にうめきながら、個人と国家の〈生き直し/再生〉を幾度も重ね、西欧諸国とはまったく異なる思想を生み出してきた。もし、アメリカに危機が迫っているとすれば、それは世界中を覆いつつある〈現実/悲観主義〉に対して、〈理念/楽観主義〉が拮抗できないほどに弱化したことであろう。

建国の理念や憲法自体に埋め込まれた強烈な〈理念/楽観主義〉があったからこそ、アメリカは熾烈な〈現実/悲観主義〉とのあいだから、葛藤の末に「改善論」を掴み直し、目の前の社会構造に是正を迫り続けることができていた。しかし、目下の大統領選を概観する限り、アメリカの〈理念/楽観主義〉はきわめてドメスティックな程度にとどまっている。

いま必要なのは、まちがっても「MAGA」ではない。「MAIWA(Make American Ideals Work Again =アメリカの理念をもう一度機能させる)」である。

アメリカから人倫の水を世界中へ届け直さねばならない。装填すべきは帝国主義の銃砲などではない。秘密工作や軍事介入などもってのほか。グローバル資本主義から搾取構造の砲弾を抜き取り、富と権利の再分配制度を詰め込むのだ。そのうえで、対内・対外の両面で、現代に相応しい「融通無碍な多元主義」を促進せねばならない。

今日の〈現実/悲観主義〉に対抗し、それらの対峙から新たな岐路を見出すには、好むと好まざるとにかかわらず、世界中の市民が共鳴しうる壮大な理念を紡ぎ直す必要があろう。振り返れば、アメリカ自体がそのような理念を最後の支柱として、国家の体裁を保ち続けてきたのだから。その支柱を失ったとき、「理念国家」アメリカは空中分解する。

わたしはわたしであり、あなたでもある。

フランスから植民地支配を受けたカリブ海マルティニック島出身のふたりの作家、エドゥアール・グリッサンとパトリック・シャモワゾーは、〈現実/悲観主義〉だけで政治にかかわることの限界に気づいていた。だからこそ、もう一方の〈理念/楽観主義〉を「政治の詩学」として謳ったのだ。

今も昔も、政治は壁の誘惑にすこぶる弱い。しかし、秋水が書き遺した「人類全般の福利」と「社会永遠の進歩」の観点から見れば、パレスチナやアメリカに残る壁も、ベルリンの壁がなくなったように、いつかはきっと融解して霧消するはずだ――「〈全-世界〉がますますすべての人々の家になっている、というこの単純素朴な真実をせき止めることなどできないのだ」(グリッサン&シャモワゾー『マニフェスト』66頁)。

一人ひとりの内から湧き上がる思考や感性は、それらが別個の「自然・本性(nature)」に根づいている以上、押しとどめようがない。それどころか、アメリカ合衆国憲法の諸制度は、それらの〈交感/交換〉から芽吹く「多様な少数意見の表明」を期待して創出されている(サンスティーン『同調圧力』122頁)。だから、アメリカ自体の「自然・本性(nature)」を活性化するには、〈現実/悲観主義〉の極(エクストリーム)を志向する人びとだけでは足りないのだ。もちろん、〈理念/楽観主義〉の極(エクストリーム)を志向する人びとだけでも足りない。

わたしだけでも足りないし、あなただけでも足りない。あなたとわたしだけでも足りない。だからといって、わたしがあなたのためになにかをしたり、あなたがわたしのためになにかをしたり、そんなことをする必要はない。それでも、わたしはあなたのもとを辞去したりしないし、あなたも立ち去ったりはしない。ふたりで、付かず離れず、手を伸ばせば届くところに留まり続ける。

わたしはふと、あなたと向き合って目をのぞき込みあったり、横に並んで同じ風景をいっしょに眺めたりする。ときには、自分のテリトリーから半歩ずつ出て、あわいのような場所で言葉を交わすことだってある。気がつけば、片足を半歩踏み出して、ふたりで同じ踏み台に上がってみたり、見たこともない階段を下りてみたり、そんな体験を共有しながら、この世界に佇み続ける。

すると、あなたとわたしは、ほんのつかのま、わたしたちになる。わたしたちは、またすぐに孤独なあなたと寂しいわたしに戻るかもしれない。けれど、あなたとわたしとの関係性がある限り、またいつかわたしたちになる。きっとなる。そうするうちに、いつしかあなたの一部がわたしになって、わたしの一部があなたになっていることに気づく。

貧乏(プア)白人(ホワイト)の浮浪児ハックルベリーと黒人奴隷のジムも、ミシシッピ川の真ん中を流れる同じ筏のうえで、そのような時間を過ごした。ときに違和を感じたり、それを言葉で伝えたりしながら。ついには、ハックはジムを売らずに、地獄へ行く覚悟を決める。けれど、それによって彼らに開かれたのは、むしろ自由への扉だった。

あなたはもう以前のあなたではないし、わたしももう以前のわたしではない。わたしはひとりだからこそ、誰にでもなれる。あなたもひとりだったから、わたしたちになれた。わたしたちはひとりだから、ひとりではなかった。あなたは自分が誰だかわからなくなる。わたしは自分が誰でもいい。わたしはわたしであり、あなたでもある。あなたはあなたであり、わたしでもある。わたしになったあなたは、あなたになったわたしとも、わたしたちになる。わたしたちになる。だから、わたしはあなたになったわたしを殺さない。あなたはわたしになったあなたを殺せない。

〈引用・参考文献〉

エドゥアール・グリッサン、パトリック・シャモワゾー『マニフェスト――政治の詩学』中村隆之訳、以文社、2024年

公文豪「自由民権運動・人間解放への闘いの始まり」『高知市立自由民権記念館友の会ブックレット特別号別冊』(高知市立自由民権記念館友の会、2023年)

〈プロフィール〉

白岩英樹(しらいわ・ひでき)

1976年、福島県生まれ。高知県立大学文化学部准教授。専門は<比較文学/芸術/思想>。博士(芸術文化学)。AP通信、東京都市大学、国際医療福祉大学等を経て、2020年より高知市に在住。著書に『講義 アメリカの思想と文学――分断を乗り越える「声」を聴く』(白水社)、共著に『ユニバーサル文学談義』(作品社)、翻訳書に『シャーウッド・アンダーソン全詩集』(作品社)などがある。

◉この連載は、白岩英樹さん(アメリカ文学者)、光嶋裕介さん(建築家)、青木真兵さん(歴史家・人文系私設図書館ルチャ・リブロキュレーター)によるリレー企画です。次のバトンが誰に渡るのか、どうぞお楽しみに!

◉お3方が出会うきっかけとなったこちらの本も、ぜひあわせてお読みください。

◉アメリカ開拓時代からの歴史や人々の暮らしの実際がもっと知りたい方は、こちらもぜひ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?