14 「ちょうどよく」とどめる精神で 青木真兵

幼い頃から「戦争」というものに関心があった。

一口に戦争といっても、さまざまな側面がある。兵器か軍隊か。国内政治か銃後の生活か。国際政治や戦地での日常について……こう列挙してみると僕の関心が見えてくる。

やはり軍人として戦地に赴くこと。そして日常のルールが一気に変わってしまうことに興味があったのだと思う。それは自らの意志が尊重されず、半ば強制的に戦いに駆り出されることを意味するからだ。

沖縄戦の衝撃

印象に残っているのが、明石家さんまが主演していたドラマだ。調べてみると『さとうきび畑の唄』というタイトルで、2003年9月にTBS系で放送されたスペシャルドラマだという。2003年というと僕が大学2年生のときなので、思ったより小さな頃ではなかったのだなと思う。

タイトルからもわかるように、太平洋戦争下での沖縄や沖縄戦にを描いたドラマである。そういえば2003年の春、大学の歴史学科に入って出会った友人たちと沖縄に旅行に行った。友人のお父さんが沖縄に赴任中で、その家の一室に泊めてもらった。

歴史に関心のある僕たちは戦争の史跡を巡ろうと、まずは近くにあった那覇市豊見城の旧海軍司令部壕へ行った。ここは沖縄戦における大日本帝国海軍の司令部として使用された防空壕で、司令官・大田實少将をはじめ多くの兵士が自決した場所だった。壕内の壁には、人びとが手榴弾で集団自決した弾痕が残っていて、言葉を失ったことを記憶している。

いきなり大きな衝撃を受けた僕たちは、続いて糸満市にある沖縄県平和祈念資料館へ向かった。本当はひめゆりの塔にも行く予定だったのだけれど、そんな余力はなかった。自分のいる土地が戦場になるということは、どういうことなのか。資料館で詳細な資料に触れ、現場で実際の空間を体感した僕たちの精神は、完全に疲弊し切ってしまったのだ。

青く澄んだ空と海、強い日差しとゆるやかに流れる空気とのギャップもキツかった。まさかこんな美しい場所が、戦場になることがあろうとは。もちろん情報としては知っていた。しかし、実際に沖縄の青い空の下に立ち、地中に掘られた薄暗い壕に入り、当時の人びとが使っていた道具類の展示を目にすると、ぼんやりとイメージしていた太平洋戦争末期の日本国民の姿が、鮮やかに立ち上がってきた。物資が枯渇する中、いつ飛んでくるかもわからない銃砲弾に息を潜め、精神力だけを頼りに生き抜かざるを得なかった人びとの姿が。

竹槍か、大量の物資か

敗北した大日本帝国の象徴の1つが「竹槍」だろう。

太平洋戦争末期、日本はほぼ本土決戦の局面にあり、物資や資源が極めて不足していた。もちろん竹槍は、実際の武器として役に立つものではない。つまりこれは、「一億総玉砕」を掲げる国民精神の高揚や統制の象徴であった。銃や弾薬に欠く日本軍が、原始的な武器である竹槍を国民に手にさせ、訓練を行う。装甲や火力で直接侵攻してくる敵とも素手で戦うという、国民の最後の覚悟を示すものだったのである。

確かにこの状況は滑稽に見えるだろう。象徴とはいえ、こんな貧弱な武器で戦おうというのだ。明らかに狂っている。もうすでに精神力にしか頼ることができなくなっている時点で、戦争の継続は間違っていた。それは確かに正しい見解である。

その正しさを踏まえた上で僕が思うのは、アメリカ軍の「大量の物資」でもって相手を制するというあり方も、批判の対象になるべきではないかということだ。

戦争の長期化が生んだ「力ずく」という戦い方

アメリカ文化研究者の生井英孝は、この戦争を以下のように述べている。

第二次世界大戦は実にさまざまな面で「大量」という言葉の冠せられた戦争だった。大量生産と大量動員、消耗戦という名のもとで大量消費と大量破壊、そして一般市民を巻き込む大量殺戮……。注意すべきはこの「大量」が英語ではmassive、すなわち本来なら個々別々の存在である人間たちを十把ひとからげの固まりとしてあつかう概念となっていることだろう。たとえば第二次世界大戦では枢軸国の総動員数2543万人に対して連合国では7954万人、戦闘員の死亡は枢軸国が566万人に対して連合国が1127万人、一般市民の犠牲では枢軸国が195万人に対して連合国が3237万人にのぼったといわれている。概算すると全体に占める戦闘員の死者の割合が32パーセントなのに対して、一般市民が67パーセントもの高率となった。

第一次大戦では一般市民の率が5パーセントと推計されるから、第二次世界大戦はそれとは比べものにならない規模で市民を巻きこむ大量虐殺がおこなわれたことがわかる。第二次大戦はまさしく十把ひとからげに国民すべてを戦争に巻きこみ、駆り立てた総力戦だったのである。

第二次世界大戦が極めて多くの一般市民を巻き込んだ戦争であり、それにあたって兵器の大量生産と大量消費が行われたことがわかる。しかしこのような「大量」を是とする戦争は、もともとアメリカが得意とする戦い方ではなかったという。

(前略)アメリカ合衆国の第二次世界大戦は1943年ごろを転機としてその性質を大きく変えた。一言でいうと、これ以前のアメリカが経験不足の若者のようなナイーヴな姿勢で戦争に立ち向かっていたのに対して、これ以降のアメリカは、まるで人が変わったように酷薄かつ無慈悲な態度で戦争を遂行するようになったのである。

アメリカの文芸批評家ポール・ファッセルは、(中略)第二次大戦初期のアメリカでは正確さが貴ばれていたが、後半は正確さや精密さなどどうでもいいことになり、効率優先主義に基づいて大量の弾薬を消費するといった戦い方に変化したと述べている。彼の指摘を整理すると、この変化は4種類に分けられる。

ファッセルは1943年頃を転機として、アメリカの変化について具体的に述べている。その中でも以下は重要だろう。

そして第四が戦術や攻撃方法の変化で、大戦の初期には敵の油断や弱点を衝くスマートな用兵法が重視されていたのが、長期化にともなって集中砲火や絨毯爆撃による徹底的な破壊と、火炎放射器などを兵器に使った強引な正面攻撃を主流とするような趨勢へと移り変わっていく。

皮肉なのは、いまではアメリカ軍に顕著なものと思われているこうした力ずくのやり方が、歴史的にみるとむしろヨーロッパで始まり、アメリカでは長いこと敬遠されてきたものだったということだろう。たとえばアメリカ軍が火炎放射器を初めて兵器として採用したのは、1942年、日本軍との一大決戦となったガダルカナルの戦闘でのことだが、その始まりは第一次大戦で塹壕戦に手を焼いたドイツ軍と、第二次大戦で再び火炎放射器を使ったドイツ軍への報復として使用に踏み切ったイギリス軍にあった。アメリカはその応酬を醜悪で非人道的なものとして嫌悪したが、ジャングルの奥深くに塹壕を築いて戦う日本軍に手を焼いたことから米海兵隊は結局これを採用し、ガダルカナルからタラワ、サイパン、硫黄島、沖縄……とつづいた熾烈な日米間の戦闘を通して最も巧みで容赦ない火炎放射器の使い手となったのである。

このように圧倒的な物量や科学兵器によって「力ずく」で自らの正義を押し通す「アメリカ的なやり方」は、第二次世界大戦中に誕生したというのである。

カモメを敵と間違える日本軍の科学力

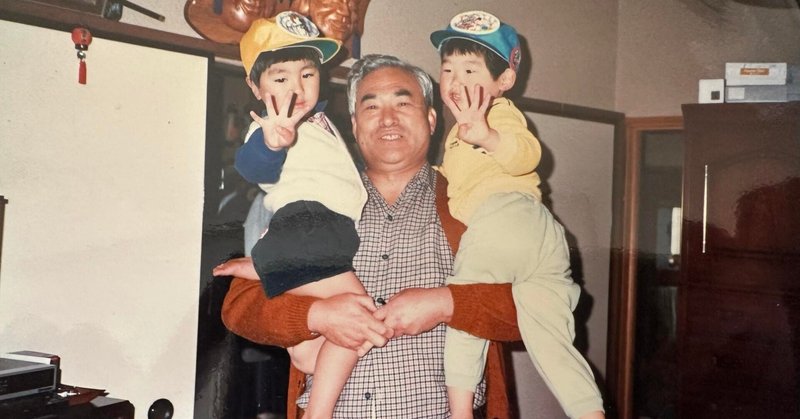

僕の母方の祖父は海軍兵であった。幼い頃から毎週末この祖父母の家に入り浸っていた僕は、よく戦争の話を尋ねたり、戦争体験記の冊子を読んだりしていた。

祖父母の家は埼玉県与野市(現さいたま市)にあったが、その実家は埼玉県川越市であった。太平洋戦争中、祖父は海軍兵学校に入学して軍人になり、祖母は疎開していたのだろう。

後に広島を訪れた際には、江田島まで足を伸ばした。江田島には海軍兵学校があり、卒業生の写真の中に祖父を見つけることもできた。卒業後は神奈川県三浦市油壺の軍事施設に赴き、レーダーが大量の敵を感知したときには特攻を覚悟したという。しかしレーダーが捉えたのはカモメだったそうで、それくらい日本とアメリカの科学力には差があったと聞いたことがある。

始めたら止められない

冒頭にも述べたが、戦争状態になるということは、僕たち国民の意志よりも国家の意思が尊重され、半ば強制的に戦いに駆り出されることを意味する。

自分の生まれ育った地が侵略されて気持ちの良い人間はいないのだから、抵抗をするのが基本だろう。

しかも第二次世界大戦以降の戦争では、圧倒的な物量と高い科学技術力が前提条件だ。ドローン攻撃やピンポイント爆撃など、ダメージを最小限に抑えて戦争をできるだけ早期に終わらせることができるかのように喧伝されているけれど、そうなる保証はどこにもない。戦いが長引き、人口や経済力、軍事力を有する国が「力ずく」でねじ伏せようとすれば、民間人の殺害も辞さなくなる。

手前の丸い建物が両国国技館(Wikimediaより)

父方の祖母は東京の下町育ち生まれで、東京大空襲を経験している。死体を踏みつけないように飛び越えて逃げたと言っていたことを思い出す。

空襲は軍人だけでなく、民間人も大量虐殺する行為である。軍人だったら殺して良いというわけではないが、民間人の殺害はジュネーヴ諸条約でも禁止されており、どんな理由があっても許されない。

その意味で、現在のイスラエルが行なっている行為は虐殺以外の何者でもなく、許されざる蛮行であることは言を俟たない。しかしこのようなことは今に始まったことではない。残念ながら、戦争とはそういうものなのだ。

どんなに禁止されていても、やってしまう。工場のラインを止めることが容易ではないのと一緒である。大量生産、大量消費のサイクルがいったん社会に出来上がると、後はより効率的に、より費用対効果が良いように「改良」が重ねられていくだけである。一度立ち止まって、この社会のあり方について根本から考え直しませんか? などと言う隙さえ与えられない。20世紀のアメリカ社会は、このサイクルを基盤にして形成されてきた。そして現代において非常に問題なのが、この「大量」がもたらす環境への大きな負荷である。

本文で使用した「大量」は、制限がないという意味で「無限」という言葉に置き換えることができる。第二次世界大戦中の日本軍の精神力もアメリカの大量の物質も、「無限」を希求するという意味では、同じではないかと思うのである。

しかし人間には寿命がある。肉体や精神は傷つきやすく、銃弾を受ければ死に至る。自然環境も同様である。廃棄物問題や資源の過剰利用は地球の持続可能性を下げているし、なにより戦争は最悪の環境破壊行為だ。戦車を走らせ、ミサイルや飛行機を飛ばすといった軍事活動は、大量の温室ガスを排出し、気候変動を加速させる要因とさえなる。

今こそ、限られた資源の中でどう振る舞うかを僕たちは考えるべきだ。そのためには、精神か物質かという二者択一の対立構造に陥ってはならない。「ちょうどよく」とどめる精神は、地球という物質の耐用年数も長くする。戦争とは対極にあるものなのである。

〈プロフィール〉

青木真兵(あおき・しんぺい)

1983年生まれ、埼玉県浦和市に育つ。「人文系私設図書館ルチャ・リブロ」キュレーター。古代地中海史(フェニキア・カルタゴ)研究者。博士(文学)。社会福祉士。2014年より実験的ネットラジオ「オムライスラヂオ」の配信をライフワークとしている。16年より奈良県東吉野村に移住し自宅を私設図書館として開きつつ、現在はユース世代への支援事業に従事しながら執筆活動などを行なっている。著書に『手づくりのアジール─土着の知が生まれるところ』(晶文社)、妻・青木海青子との共著『彼岸の図書館─ぼくたちの「移住」のかたち』(夕書房)、『山學ノオト』シリーズ(エイチアンドエスカンパニー)、光嶋裕介との共著『つくる人になるために 若き建築家と思想家の往復書簡』(灯光舎)などがある。

◉この連載は、白岩英樹さん(アメリカ文学者)、光嶋裕介さん(建築家)、青木真兵さん(歴史家・人文系私設図書館ルチャ・リブロキュレーター)によるリレー企画です。次のバトンが誰に渡るのか、どうぞお楽しみに!

◉お3方が出会うきっかけとなったこちらの本も、ぜひあわせてお読みください。

◉アメリカ開拓時代からの歴史や人々の暮らしの実際がもっと知りたい方は、こちらもぜひ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?