駅、移動、写真。 大竹昭子×鷲尾和彦 『Station』をめぐる対話⑤ 「詠み人知らず」になりたい

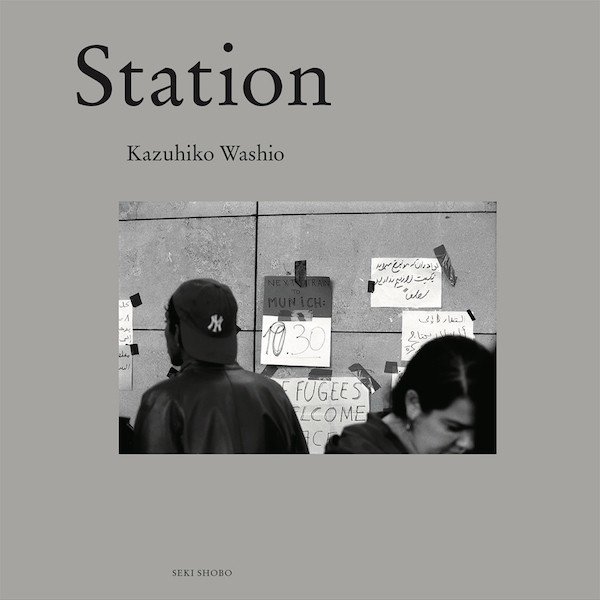

「難民」への文脈のない日本での出版。ためらいを乗り越えて『Station』をこの時期に出そうと思ったのは、誰もが「難民」である今なら、写真家の作品集という位置づけを超えて、人と人をつなぐ届け方ができるかもしれないと感じたからだと鷲尾さんは言います。

最終回の今回は、鷲尾さんの写真家としての矜恃に迫ります。

前回のお話④はこちら。

無名性こそ、写真の本質

大竹昭子(以下、大竹) 写真が人と人をつなぐという観点から言うと、例えばこの写真。時刻表の前に立っているこの少年(写真下)は、この写真集に自分の写真が入っていることを知らないですよね。でも50年後、何かの折にどこかの国でこの写真が展示され、彼の知り合いが「これ、あいつじゃないか」と言って本人に伝え、彼が見にきて50年前のあの日の自分に再会するということはあり得ないことではない。ここが写真の圧倒的なおもしろさですよね。そしてそのときには撮影者である鷲尾さんという存在は消えて、写真はひとり歩きしていく。これこそ写真家として至福の出来事ではないでしょうか。

実際、そういう話を耳にすることはあります。例えばアラン・レネ監督の映画「二十四時間の情事」の主演女優だったエマニュエル・リヴァは、映画の撮影で広島に来たときにカメラを買い、一週間ほど街を歩いてスナップしているんです。そのときの写真が彼女の元に眠っているのを港千尋さんが知り、写真集『HIROSHIMA 1958』(インスクリプト)を編み、日本で写真展もしたんですが、それを見に来た女性が、釣りをしている少年の写真を見て、これは弟だ! とわかって彼に連絡し、会場にかつての少年が駆けつけてきたんですって。来日していたリヴァさんもその場にいたので、本人も驚くし、撮ったリヴァさんもびっくりで、みんな写真の不思議さに圧倒されたそうです。それに近いことが将来起きるかもしれないという予感を抱かせる写真集ですよね、『Station』は。

鷲尾和彦(以下、鷲尾) 正直、ちょっと期待しています。写真集の最後に収録した、車窓から手を振る少女の写真。彼女にまた会いたいなといつも思ってきたし、それは写真集を作るモチベーションの一つでもありました。ぼくは君が新しい土地を目指して旅を続ける姿をちゃんと見ていたし、ちゃんと撮ったよと彼女に報告したい。

実は「極東ホテル」シリーズの初期の頃撮影した少年に、昨年末、東京で偶然会ったんです。当時学生でバックパッカーだった彼は、今では大きな会社の社長になっていました。彼は忘れていたけれど、ぼくはよく覚えていた。15年前のいついつにここの安宿に泊まらなかったかと話していくと、だんだん思い出してきて、今では仲良しになりました。

大竹 とても写真家らしいエピソードだと思います。ふつう撮った人に再会することはあまりないですよね。でも撮ったほうは、写真の中でその人と何度も会って記憶していきます。とくにその写真を好きで繰り返し見ている場合には、完全に自分の中に住み込んで、物語の一部を成しているから、その人が突然目の前に現れてもすぐにわかるんです。つまり、現実の人であると同時に写真の中の人でもある。そしてあるときを境に、虚構の中にいた人がリアルな存在として同じ肉体を持ってまた現れてくる。そういう虚実の往復に写真のダイナミズムを感じるし、こういうメディアってほかにないですよね。

鷲尾 ぼく自身、「詠み人知らず」でいいと思っているところがあって。自分の撮った写真が自分を離れて誰かのものになってくれたらいいな、と。それは写真家としてはすごく珍しいと、ある作家の方に言われました。世の中には「これが俺のスタイルだ」とアピールしたい写真家の方が多いのに、って。もちろん、独自のスタイルが確立していれば仕事は頼まれやすいと思います。あの人に頼めばこんなふうに撮ってくれるから任せよう、となるほうがわかりやすいですから。でもぼくは詠み人知らずでいいと思っているところがある。

大竹 写真の本質はそっちだと思いますよ。森山大道さんは「写真はアノニマスなもので、記録であり、記念である」と言っているけれど、実際、カメラが撮るのだからそうなりますよね。でも、そこにこそ、写真の最大の魅力があるのではないかしら。人間の自意識や意志を離れたところで事が起き、それが時間の壁を超えて人々の体験になるところに。そういう驚異の前では、だれが撮ったかということは小さなことです。でも、そう言ったら仕事が成立しないから、みんなスタイルやテーマの追究に苦労するわけですけど。

日々の時間の移ろいの中で撮った写真が、忘れた頃にふっと現れてきて対話をうながすあの独特の感じは、写真ならではのものですよね。たしかに私の知っているあの人なんだけど、あの人ではないような感じもする、めまいにも似た感覚。写真の中だけにいる人との対話。私はそこにとても惹かれます。この少年だって、この場面だからこういう表情ができたのかもしれなくて、自分で見たら驚くかもしれない。

その人が、そのとき、そこにいた

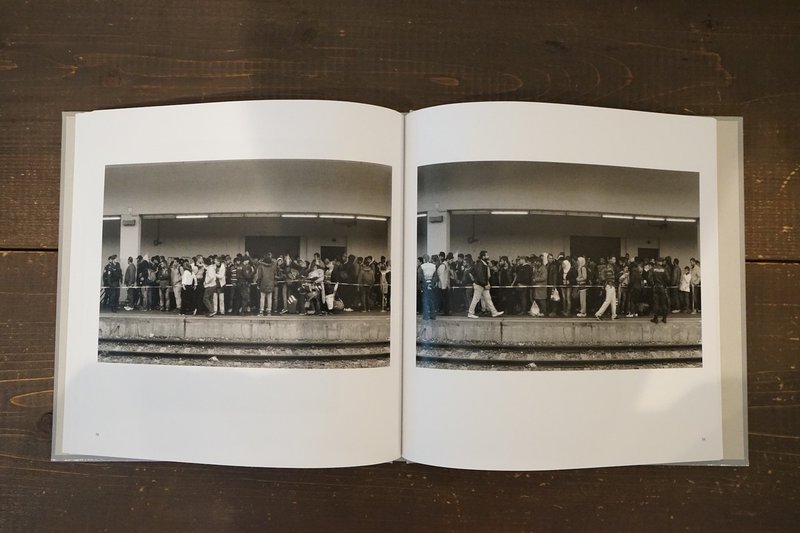

鷲尾 そうですね。彼が時刻表の前に立っていたから撮ったのであって、そうじゃなければ撮っていないのかもしれません。その人がその時間、そこにそういう顔をしていた、その瞬間に出会えたからシャッターを切っている。確かに興奮状態で撮影していたけど、見ないで撮っているわけじゃないんです。全部見て撮っています。「その瞬間」、美しいなと思う瞬間があの駅にはたくさんあったということなのだと思います。

大竹 その人の表情の切実さに、心を動かされているんですよね。

鷲尾 ええ。その人の中にあるボーダーが見える瞬間というか、駅にいながらその人がボーダーに立っている感じがするというか。そういう瞬間なんだと思うんです。尊敬するアメリカ人の写真家にお会いしたとき、「bleak(みすぼらしい)beauty(美しい)という言葉がある。写真というのはこの両方の間に存在しているんだ」と教えてくれました。ぼくはその言葉の意味をいつも繰り返し考えているように思います。

大竹 鷲尾さんはきっと、人間の尊厳のようなことが気になっているんですね。

鷲尾 その人が「そこにいる」と感じられた瞬間しか撮っていないのだと思います。

ウィーン西駅では、会えなかった人にたくさん会っている、やっと会えたという感覚がありました。珍しい状況にいるから撮らなきゃいけないというよりも、単純に自分が会いたいと思える人たちに今会えていると感じるから撮るし、話してみるとやっぱりそうだとなる。自分がかなわない圧倒的な場所に手をかけてしまったという感じと、ちゃんと自分が会いたい人に会って撮っている感じ。後者のほうが強かったかもしれません。

大竹 自分の内面が求めていた場所についに巡りあえたということですね。

ステーションにとどまる

鷲尾 ただ、ぼくが境界を超えて、彼らと一緒にあの列車に乗ってしまったら、ぼくはどうしようもなくなるだろうという怖れもどこかで感じていたように思います。

大竹 境界の怖さってありますよね。このときに、彼らの後をついていくという選択肢もあるわけで。

鷲尾 実際、そういう写真集もありますしね。ロバート・ケネディの遺体を運ぶ列車の中から見送る人々を撮影したポール・フスコの『Funeral Train』とか、ジョセフ・クーデルカのように自分も一員として旅をし続けるというあり方もある。

大竹 でも自分はステーションに留まったということですよね。

鷲尾 そうですね。これはずっとテーマであり続けるでしょうね。梨木香歩さんからいただいたメールにも書かれていましたが、何かすごいことが起こっているように思うけれど、これは日常であり、日常だからこそすごいことが起こっているんだと。本当にそうだと思いますね。

大竹 そうですね。いつなんどき、別の形でこういうことが起きるかわからない。今だってコロナ禍の最中に大地震が起きないという保証はないわけで、すべては未知の領域だけれども、日常とは実はそういうものなのではないでしょうか。

路上とステーション

鷲尾 これまでぼくたちは、都市から余白をどんどん減らしていましたからね。それにみんなが気づき始めたのは不幸中の幸いかもしれない。

大竹 今まで街の公園なんて、何のためにあるんだという感じだったのが、今はすごく活用されているしね。

鷲尾 どんどん人を排除する傾向が強まっていますよね。普通の市民が難民になる状況は日本にもあるわけで。そういう人の居場所が、かつては駅だったんですよね。でも今は駅に泊まることもできない。居場所がなくていいという街を作ってきたことと、今回のコロナ禍は表裏一体な気がします。そういうことも含めて「駅」なのかな。

大竹 駅は奥深いです、本当に。これがバス停だとまったく違ってくる。バス停は路上の延長で、ふっと足をかけて行けてしまうでしょ。路上は世界中で最もアナーキーな場所で、だからデモなどで警察権が行使されると大きな反発が起きる。その路上と路上をつなぐのが駅であり、広場です。そうやって人間の空間は作られてきたわけで、その路上との結節点である「ステーション」の意味を、今こそ問い直すときかもしれません。

(了)

大竹昭子(おおたけ・あきこ)

1950年東京生まれ。ノンフィクション、エッセイ、小説、写真評論など幅広い分野で執筆活動を行う。インタビュアーとしても活躍中。主な著書に『須賀敦子の旅路』(文春文庫)、『間取りと妄想』(亜紀書房)、『彼らが写真を手にした切実さを』(平凡社)、『この写真がすごい 2』(朝日出版社)、『東京凸凹散歩 荷風にならって』(亜紀書房)。2019年に書籍レーベル「カタリココ文庫」を創刊。最新刊は『室内室外 しつないしつがい』『スナップショットは日記か? 森山大道の写真と日本の日記文学の伝統』。トークと朗読のイベント〈カタリココ〉を開催。カタリココ文庫:https://katarikoko.stores.jp/ HP:http://katarikoko.blog40.fc2.com/

鷲尾和彦(わしお・かずひこ)

兵庫県生まれ。1997年より独学で写真を始める。写真集に、海外からのバックパッカーを捉えた『極東ホテル』(赤々舎、2009)、『遠い水平線 On The Horizon』(私家版、2012)、日本各地の海岸線の風景を写した『To The Sea』(赤々舎、2014)、共著に作家・池澤夏樹氏と東日本大震災発生直後から行った被災地のフィールドワークをまとめた書籍『春を恨んだりはしない』(中央公論新社)などがある。

washiokazuhiko.com

協力:本屋B&B

鷲尾和彦写真集『Station』220mm × 220mm |上製本| 88ページ|栞つき(寄稿:梨木香歩)

日英バイリンガル|デザイン:須山悠里 ISBN: 978-4-909179-05-0 | Published in July 2020

発行:夕書房

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?