13 自然と対峙した完全芸術家のまなざし 光嶋裕介

作品集のページがボロボロになるまで見ていた建築を、実際に体験したときの感動は大きい。

鬱蒼とした森の中に垂直に立ち上がる石積みの壁と、水平に広がる上品なクリーム色のテラスのコントラストが、ひときわ端正な輝きを放つ。その圧倒的な浮遊感は、水平に連続する赤枠のガラスの広がりからよりも、川のせせらぎや風で揺れる木々の音からより強く感じられた。鳥のさえずりも心地よく響き、まわりの自然を五感で受け止めて、パッと同化する一体感が《落水荘》にはあった。

ペンシルベニア州ピッツバーグ郊外の森の中にある小さな滝の上。流れるベアラン川にせり出すように建つ、とても大胆な建築である。ピッツバーグの百貨店を経営する富裕層のエドガー・カウフマンは、自邸の設計を69歳の建築家フランク・ロイド・ライトに依頼した。

「滝の上に家を建てる」というダイナミックな閃きを、実際にやり切ったことが、まずすごい。普通なら、たとえ頭に思い浮かんでも、すぐ諦めてしまうだろう。しかも、カウフマンファミリーがよくピクニックしたという大きな岩に案内されたライトは、そこを家の中心であるリビングの暖炉にするという直感も決して手放さなかった。敷地での第一印象で見えた淡いアイディアを信じて設計を進めるセンスと強靭な信念が、ライト建築の強度を生み出している。

1867年に牧師の父ウィリアム・ライトと母アンナの長男としてウィスコンシン州に生まれ、1959年に91歳で亡くなるまで、フランク・ロイド・ライトは建築家として圧倒的な質と量の仕事を成し遂げた。

ライトの壮絶な人生を見ていると、建築家が後世に残る仕事をするためには、長生きすることが重要なのだとよくわかる。まさに20世紀の古き良きアメリカを代表する世界的な建築家であり、アメリカの建築文化における近代化の土壌をつくったナショナル・アーキテクトである。

「建築を環境として、用いられる素材の本性として、自然の事物そのもの--その成り行きと成り立ち--に潜む形式と比例として学ぶことが必要だ。自然は偉大な教師である(『自然の家』富岡義人訳、ちくま学芸文庫、2010、p.235)」とは、ライトの言葉だ。自然から学んだ彼が提唱した「有機的建築(Organic Architecture)」もまた、建築と自然の関係を徹底的に探究することで辿りついた、建築家としての哲学である。

自然との交わりが与える内なる喜び

広大な自然と対峙して形成されたライトの感性は、晩年の生活拠点であり、設計スタジオでもあった《タリアセン・ウェスト(1937)》にも、遺憾なく発揮されている。グランドキャニオンにほど近い砂漠の中に建てられたその建物は、鉄やガラスといった近代的な素材が、その場の岩と有機的に融合・調和し、強い存在感を放つ。

崇高なまでに巨大な自然が広がるアメリカ。ライトの自然観の根底には、白岩さんが第1回で取り上げた19世紀の思想家ラルフ・ウォルドー・エマソンの思想が、静かに流れている。自然を探究し続けて超絶主義を先導し、多くのフォロワーを生み出したエマソンは、主著の『自然について』の中で次のように述べている。

われわれは、天地の創造が完全であることを信頼しなければならない。そのために、自然の秩序が、われわれの心に引き起こす好奇心は、すべて、自然の秩序が答えてくれると信ずるほどである。

ここで、彼は自然が完全であると信じるよう要請する。そして、「荒涼とした土地に立ち、頭を爽快な大気に洗わせ、無限の空間のなかにもたげる時、すべてのいやしい利己心は、なくなってしまう。私は透明の眼球となる。私は無であり、一切を見る。『普遍的存在者』(神)の流れが私のなかで循環する。私は神の一部である(同上、p.50)」と書く。自我を消し、自然とシームレスに同化した状態に神を見るのである。

また、「野と森が与えてくれる最大の喜びは、人間と植物との間の不思議な関係を暗示してくれる点にある。私は孤独で、無視された存在ではない。木や花は私にうなずき、私も彼らにうなずく。あらしにゆれる木の枝は、私にとり新しいものであり、また古なじみのものである(中略)この喜びを生み出す力は、自然のうちにあるのではなく、人間のうちに、あるいは自然と人間の調和のうちにある、ということは確かである(同上、p.51)」と力強く記している。

私が落水荘で感じたあの浮遊感もまた、エマソンのいうところの自然との交わりからくる、内なる喜びの発見だったのかもしれない。自然とのかかわりにおいては、利己心や自我をなくした謙虚な姿勢が大切なのだ。自然に対する畏敬の念を抱くことは、とりわけ建築家にとって大事なスタンス(構え)のように思えてくる。

いささか唐突かもしれないが、私は合気道の稽古で、空間を身体で思考しながら、いつも似たようなことを考えている。「氣を合わせる」とは、見えないものを感じることであり、対象に執着せず、環境とも対立しないことを意味する。これは、言うは易しだが、実践するのが難しい。皮膚感覚を開き、対象としなやかに同化していくと、心地よい一体感が得られる。肺の奥まで空気を吸い込んで、心を透明にすると、徐々に身体が調ってくる。私は常々、そのようにして自然と対峙したいと考えている。

自然と向き合うことは自分と向き合うこと

エマソンは、自然を考える際の「孤独」についても書いている。

孤独のなかに入るためには、人間は、社会からしりぞくと同じように、自分の部屋からもしりぞかなくてはならない。私が読んだり、書いたりしている間は、たとい誰も私と一緒にいなくても、私は孤独ではない。

このエマソンの思想を実践したのが、弟子のヘンリー・デイヴィッド・ソローである。彼は経済原理に取りつかれ始めた都市を離れ、マサチューセッツ州コンコードにあるウォールデン池のほとりの森の中に、小さな小屋をセルフビルドした。そこで彼は2年2ヶ月にわたり、俗世間から距離を置き、簡素な自給自足生活という実験を行う。それは孤独の中で自然と向き合うため、自然と同化するようにして、自分自身と向き合うための実験だったのである。

森での生活を詳細に記した『ウォールデン』に、「高尚な法則」と題した文章がある。

漁夫や狩人や木樵など、野や森で暮らしている人びとは、独特な意味で彼ら自身が『自然』の一部だから、期待をいだいて『自然』に近づく哲学者、あるいはいっそ詩人よりも、仕事の合い間に『自然』を観察するにはいっそう好都合な気分になれることが多い。彼らになら『自然』は恐れることなく自分を開いて見せてくれる

科学にぼくらがもっとも興味をそそられるのは、自然の中で暮らす人びとがあらかじめ生活の知恵として、あるいは本能的に知っていることを科学が報告してくれるときだ。それでこそ真の人間学であり、つまり人間経験の記述だからだ

私たちは日々、自然と対峙しながら無意識のうちに世界を学び続けている。ソローは「自分の部屋」を出て、草木と戯れながら自然を観察し、学んだ。「おわりに」では、ソローがそのように完全な自然と孤独に向き合う森の生活を通して辿りついた学びの本質が、ストレートに説かれている。

暮らしを単純化して行けばいくほど、宇宙の法則は以前ほど複雑とは思えなくなり、孤独も孤独ではなく、貧しさも貧しさではなく、弱さも弱さではなくなってくる

レーモンドが見つけた空虚の先の喜び

1923年9月1日に起きた関東大震災は、奇しくもフランク・ロイド・ライトが初めて日本で設計した《帝国ホテル》の開業日でもあった。しかし大谷石でつくられたこの名建築は、大きな被害もなく開業し、1967年に老朽化のために幕を下ろすまで、「東洋の宝石」と称されて多くの人に愛された。

このときライトの助手として日本に来たのが、ライトの設計スタジオ「タリアセン」で働いていた建築家のアントニン・レーモンドである。オーストリアで生まれたレーモンドは、帝国ホテル竣工後も日本に残り、日本のモダニズムを牽引した。戦後アメリカに帰国した時期もあるが、晩年は再度日本に戻ってきており、半世紀にわたる日本での暮らしがレーモンド建築の真髄となった。

「日本建築について」と題す随筆には、こう書かれている。

実に人生とはそこにかくされた意義を求める劇であり、実景でもある。人間はその意義の探求に生き、あるいは理解できる真実を、生活に反映させようとためす。最上の居心地は、家の中にあるのではない

レーモンドもまた、エマソンやソローに通じる姿勢で、安住する家(home)から飛び出す勇気を持って、動き続けた人である。オーストリアから移民としてアメリカへ渡り、さらに日本という新たな外部に導かれたレーモンドは、家を出て、「かくされた人生の意義」を探求し続けたのである。

「すべてを取り去った時、残る本質と原理とが、日本の魅力の源である(同上、p.16)」とレーモンドは言う。

日本の部屋は空虚である。椅子はなく、人は低い卓子を持ち出し、必要なものは、必要に応じて押入れから取出される。(中略)部屋は、空間と、住む人のこころのみが占有する。(中略)それが家であっても、椅子でも、庭でも、所有者の喜びそのものなのである。日本人は、大自然そのもののように、創造することに喜びを感ずる

白岩さんは、第1回の最後で、ソローの小屋にあった3脚の椅子について書いた。アメリカから来たライトの弟子のレーモンドが見た日本建築には、空席はなかった。むしろ、部屋そのものが「ヴォイド(void)」であった。レーモンドはそこに、これから満たされる豊かな可能性へのまなざしを発見したのだ。空虚(ヴォイド)をまなざす先には、「創造する喜び」があった。

つくりながら考え、変容する

創造する喜びは、なにも建築家に限ったことではない。ここで(1888年生まれのレーモンドに対して)1904年に生まれた彫刻家イサム・ノグチについて考えてみたい。ノグチは、日本人の父とアメリカ人の母の間に生まれて、生涯ふたつの国の間を葛藤しながら往来し続けて創作した彫刻家である。生前、ニューヨークと四国の牟礼にアトリエを構え、今ではそれらが共に美術館として公開されている。

ノグチは、1946年の「14人のアメリカ人展」の出品作に添えた文章にこう書いている。

ぼくにとって彫刻の本質とは空間の知覚、ぼくらの存在の連続体である。ぼくらの視覚の相対的な視野のなかにヴォリューム、線、点があり、それらが空間、距離、プロポーションをあたえるように、大きい小さいはすべて空間の尺度にすぎない。動き、光、時間そのものもまた空間の特質である

そして、「成長という言葉でぼくは生と調和した変化を意味している(同上、p.19)」といい、「空間を秩序立て、生命を吹き込み、それに意味をあたえるのは彫刻家であると(同上、p.22)」締めくくっている。

抽象的な石彫作品で知られるノグチは、実は素材を選ばない彫刻家であった。金属を加工することも、木彫によるステージデザインをすることもあり、和紙製の照明器具までつくっている。

多くの建築家とも協働したが、とりわけ日本を代表する建築家の丹下健三に声をかけられて原爆投下後の広島でつくったふたつの橋のデザインは、異彩を放っている。《つくる》と《ゆく》と題され、生と死をテーマにした2本の橋は、それぞれの欄干の先端に地球のような球体がついていたり、舟のようになっていたりする。

当初丹下は、橋だけでなく、自身が設計する平和記念公園の中心に据えられる慰霊碑のデザインも、ノグチに依頼していた。しかし、母親がアメリカ人のノグチには、原爆を落としたアメリカの血も流れている。そんなノグチに平和を祈る慰霊碑をつくらせて良いのかとの批判から、結局ノグチ渾身の彫刻は採用されず、丹下自身が慰霊碑をデザインすることとなった。

このときのノグチの引き裂かれる心持ちを想像すると、国家と芸術のあり方について言葉にならない感情が湧いてくる。今ならたとえば、ニューメキシコ州・ロスアラモスにノグチの慰霊碑をつくるというのは、どうだろうか。ロスアラモスといえば、オッペンハイマーが主導した原子爆弾開発「マンハッタン計画」が遂行された研究所のある場所である。

ノグチは、常に自然との調和を求めて作品をつくりながら考え、成長のための自己変容を繰り返した。それは、作風が変わるという表現の問題ではなく、つくる姿勢、つくる意味を問い続ける魂の問題だった。

われわれの解釈が変化しても、普遍的な真理は残る。同じ変化のない現実をよりよく反映するために、彫刻その他の芸術は永遠に変化しなければならない。われわれの時代の概念にふさわしい精神的発展と表現とともに、現実の感情的な内容に声をあたえるという使命を、ぼくはアーティストの責任ととらえている。

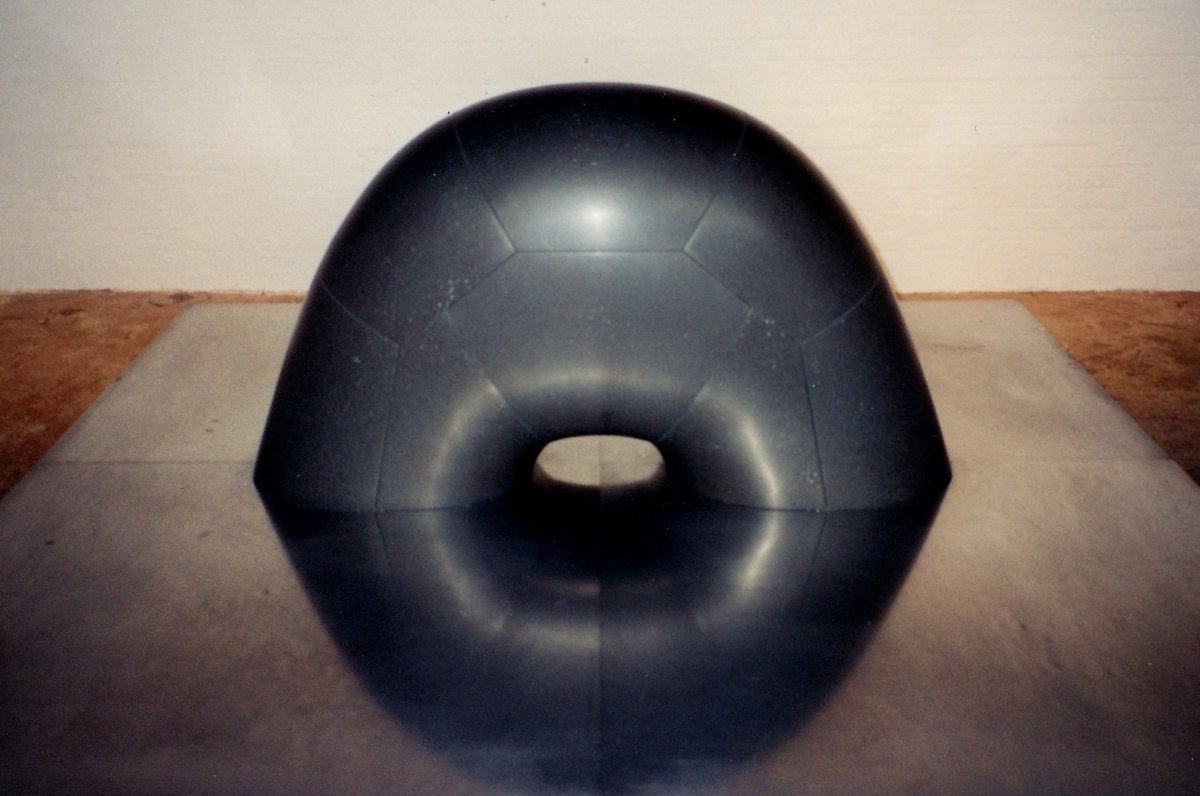

私は学生時代、四国の牟礼にあるノグチのアトリエを訪れたとき、ノグチが68歳でつくった彫刻《エナジー・ヴォイド(1972)》に心を奪われた。

その少し青みがかった艶消しの巨大な黒御影石は、民家の中に存在していた。独特な円弧に彫られた大きな彫刻の前に立つと、生命力をヒシヒシと感じ、その空隙に吸い込まれるような気持ちになった。

後になって気がついたのだが、私が《エナジー・ヴォイド》に強く惹かれたのは、その前にニューヨークのノグチ・ミュージアムで見たとある作品に、どことなく似ていたからかもしれない。それは、《エナジー・ヴォイド》が地面に突き刺さったような作品だった。そして、それこそが、ノグチが1951年に広島のために考案した慰霊碑を、1982年に改めて作品化したものだったのだ。

《Memorial to the Dead, Hiroshima(1982)》(撮影すべて:光嶋裕介)

これらふたつの作品には、アメリカと日本の間で葛藤し、芸術の意味を探求し続けたノグチの強い哲学が感じられる。

革命はなにかへの反抗でなければならず、したがって本質的にショッキングでなければならないということだ。いまでは、かつて芸術からのもっとも根本的な逸脱だと考えられていたことがアメリカ各地の大学でありきたりの本として教えられ、そしてぼくらのもっとも創造的な魂の最新の創作がただちにニューヨークの銀行新社屋の装飾として購入される時代がきている

芸術の革命家だったノグチは、資本主義にすっかり飼い慣らされてしまっている芸術に疑問を呈した上で、次のように宣言する。

ぼくにとって完全な芸術家とは、みずからの芸術がさらに含意するものの探究に身を捧げる芸術家だ。

私たちは美を愛したいと思っているか

最後に、またエマソンを引こう。自然の完全性を信じ、人間のもっとも高尚な欲求が「美を愛したい欲求」だと述べたエマソンの言葉は、ノグチとも美しく共鳴する。

人間の心に研究の用意があるならば、対象を探し求める必要はないであろう。平凡なもののなかに、不可思議なものを見ることは、英知の変ることのない特質である。

芸術作品の制作は、人間性の神秘に、光を投ずる。芸術作品は、世界の抜粋であり要約である。

私たちの世界の捉え方は、自然との対峙の仕方から見えてくる。だとしたら、私たちの心は今、ソローのように美を愛したいと欲求していると言えるだろうか。レーモンドのようにヴォイドの美を発見できているのだろうか。ノグチのように、世界に変化を促す美しい光を投じられているのだろうか。

エマソンの思想を継ぐノグチの作品は、HIROSHIMAにつくられることはなかった。私たちは、完全芸術家のノグチをさらに展開しなければならない。先達たちのまなざしを頼りにしながら、「研究の用意さえあれば」、私たちは決して孤独ではない。

〈プロフィール〉

光嶋裕介(こうしま・ゆうすけ)

1979年、アメリカ・ニュージャージー州生まれ。建築家。一級建築士。博士(建築学)。早稲田大学理工学部建築学科卒業。2004年同大学院修了。ドイツの建築設計事務所で働いたのち2008年に帰国、独立。神戸大学特命准教授。建築作品に内田樹氏の自宅兼道場《凱風館》、《旅人庵》、《森の生活》、《桃沢野外活動センター》など。著書に『ここちよさの建築』(NHK出版 学びのきほん)、『これからの建築―スケッチしながら考えた』『つくるをひらく』(ミシマ社)、『建築という対話 僕はこうして家をつくる』(ちくまプリまー新書)、『増補 みんなの家。―建築家一年生の初仕事と今になって思うこと』(ちくま文庫)など。

◉この連載は、白岩英樹さん(アメリカ文学者)、光嶋裕介さん(建築家)、青木真兵さん(歴史家・人文系私設図書館ルチャ・リブロキュレーター)によるリレー企画です。次のバトンが誰に渡るのか、どうぞお楽しみに!

◉お3方が出会うきっかけとなったこちらの本も、ぜひあわせてお読みください。

◉アメリカ開拓時代からの歴史や人々の暮らしの実際がもっと知りたい方は、こちらもぜひ!