【ニッポンの世界史】第13回:現在の世界史教科書のルーツ?—上原専禄と吉田悟郎『日本国民の世界史』(1/2)

上原専禄『日本国民の世界史』

梅棹(→【第12回】)の生態史観が議論を呼ぶなか、中国と日本の遠さを強調することなく、また人類史を一望するような大局的な眺めでもない、「今、ここから」の視点で世界史と向き合おうとした歴史家がいます。以前一度とり上げた上原専禄です。

上原専禄は、ヨーロッパに留学して原典資料を読み込み歴史研究をおこなった第一世代にあたる経歴をもつ歴史家。戦後には西洋史という枠を超え出て「世界史」をいかに描くべきかを構想するようになった人物です。

彼がこだわったのは、世界史を描く「主体」は誰か、ということ。

抽象的な法則や「人類史」全般について説明するのではなく、まず自己があって、その自己を日本のなかに置く。

その日本が、世界との関係のなかで、特有の問題に関わっていく。

しかし、その特有な問題は、実は世界史の過程でうみだされた諸問題を通して、歴史上の人々や同時代の人々と、同一平面上でつながっている。

自分の人生にとって、そしてそれを生み出す日本と世界が同時代的に生み出す問題に対する切実な意識が、世界史を認識する主体に備わってなければならない。

そういった世界史認識をかいくぐってこそ、新しい世界を、日本を、日本人の生活をきりひらいていくことができる。

上原はそのような意識にもとづく教科書の編纂を決意します。

その構成は、世界史の叙述は、単に人類の歴史を客観的にならべるのでもなければ、それぞれの国ごとの発展を記述するのでもなく、普通の日本人大衆が戦後、体験的にとらえてきた生活の問題と関わりをもたせて描くべきだという発想にもとづき、生存、生活、自由と平等、進歩と繁栄、独立の5つの課題を、西洋と東洋(東アジア、南アジア、西アジア)相互の関わりと、大航海時代以降出現する「世界史」を、それらと日本との関わりに着目して学んでいくという、まさに「日本人にとって世界史とは何か」に焦点を当てたものとなりました。

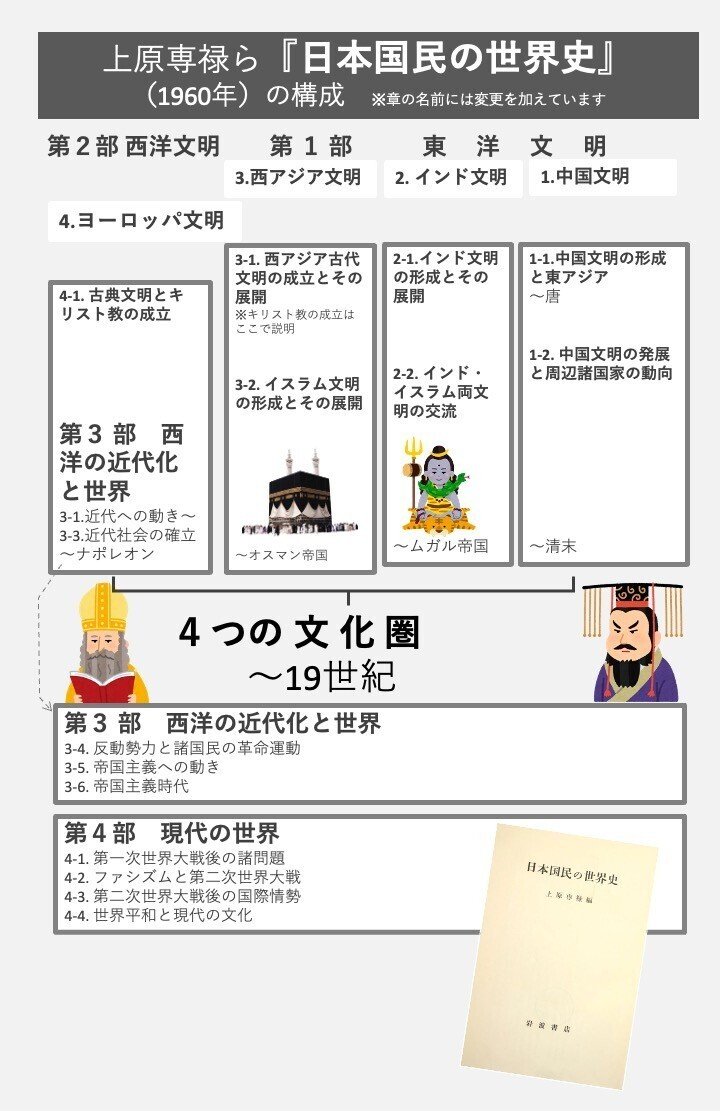

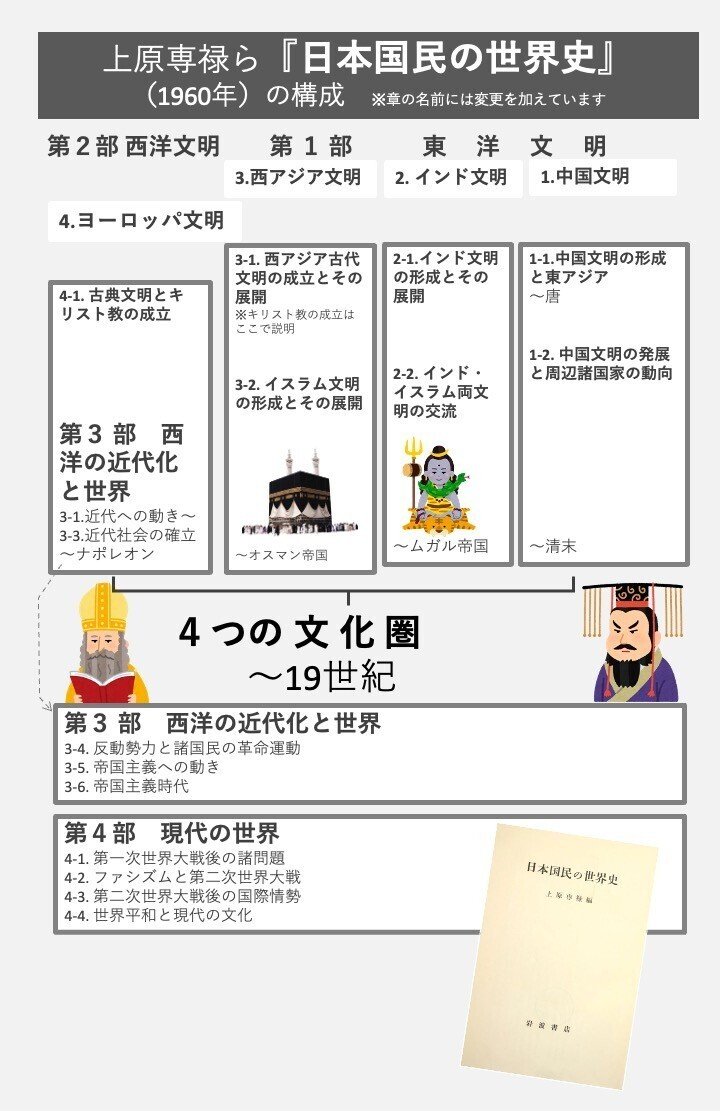

構成はおおよそ次のとおりです。

この時期に新しい世界史観を模索していたのは上原だけではありません。上原のもとに結集した監修者たちはそれぞれ、上原の教科書『高校世界史』(実教出版)と前後し、地域ごとの独自性に着目した「タテ割り」型の世界史教科書を出版しています。

古代ギリシア史家の太田秀通が整理するように、敗戦直後の昭和20年代には、マルクス主義的な発展段階を世界各地の民族の歴史にあてはめる行き方が採用され、世界史はあたかも「民族史の集合」のようになってしまったと批判されました(太田秀通『歴史認識の思想と方法』青木書店、1978)。

抽象的で「人間」不在におちいった歴史学には、世界を変革する力などない。世界各地の民衆の戦いを生き生きと描き出すことで、植民地解放や階級闘争を理論面から勢いづける必要がある——昭和30年代には、歴史学が「政治」に旋回していくこととなります。歴史教科書においては、これまでみてきたように、依然としてヨーロッパを”お手本”とする単線的な発展段階が採用され、東洋と西洋別々の発展が、文化交流によってつなぎあわされるという全体性に欠けた世界観が一般的でした。

そんな中、冷戦が激化する中で核実験が野放図におこなわれ、アジア・アフリカでは民族独立運動が進んでいく。これに対して、日本人の足場から、どのような世界史を新たに描くことができるのか、多くの歴史家・教育者が構想していました。

吉田悟郎の参加と「上原ゼミ」

監修に参加した歴史教育者・吉田悟郎(1921〜2018)は「科目世界史」黎明期の1952年に都立高校の教員となった戦中派です。

成城高等学校では『世界史の可能性』で知られる尾鍋輝彦にも学び、大正教養主義の自由な気風を経験しました。

しかし、太平洋戦争勃発後の1942年に東京帝国大学文学部西洋史学科を学徒出陣のために繰り上げ卒業となり、皇居北の丸にあった近衛師団第一歩兵連隊に入隊。敗戦を迎え復員すると、まずGHQの民間諜報課で検閲業務に従事し、その後日本評論社の編集者としてギゾー『ヨーロッパ文明史』などを手掛けたのち、1952年より東京都立広尾高等学校教諭として世界史の教鞭をとりました。1981年の退職後は成城大学講師として、晩年にいたるまで旺盛に”公式”世界史(吉田の言葉では「官許世界史」)に代わる世界史を構想しつづけました。

「歴史教育は、最初から世界の中で日本はじめ諸民族の歴史を全面的に発展的にとらえること、植民地従属の歴史を重要視すること、近代日本が一面従属、一面侵略という歪んだ道を歩んだことをはっきりと浮き彫りにすること、そこから脱却するには東欧、アジア・アフリカ、中南米とのつながりの上で歴史的に自覚する必要があること」などを1953年の歴教協大会で発言したと、鈴木正弘らのインタビューで回想しています(「<インタビュー記録>歴史教育体験を聞く : 吉田悟郎先生」『歴史教育史研究』4、2006年、58-85頁)。

1952年より上原のもとで江口朴郎、太田秀通・久坂三郎・西嶋定生・野原四郎による教科書編纂の”ゼミ”(いわゆる「上原ゼミ」)の場がもたれ、歴史教育者協会に出入りしていた吉田悟郎にも「現場教師の声を」とお座敷がかかります。この7人が編纂した『高校世界史』は1955年検定には通り1957年に発行されました。

ところが、これが1958年の検定に不合格となってしまうんですね。そこで1960年に一般書として刊行されることになった。それが『日本国民の世界史』(岩波書店)です。

「近代の終わり」と現代アジア

ところで、題名に「日本国民の」とありますよね。今であれば保守的な印象をもたれそうな名前ではありますが、占領期を終え、主権を回復した日本では、自分たちの力で民主的な国をつくっていこうという動きは、自然と愛国心と結びつくものでした(小熊英二『民主と愛国』)。

おりしも日米安全保障条約の改定が政治的に重大なイシューとなっていた時代です。敗戦後の生活窮乏、核戦争の恐怖といったさまざまな問題が、日本国民にふりかかっていました。しかし上原はこれらを、冷戦構造とか日本とアメリカの外交問題という見方といった、国際政治のなりゆきや日本一国的な視野ではとらえません。

上原は戦後世界の諸問題の根本が、「近代の終わり」という世界史的な転換点を迎えているがゆえにもたらされたものだと考えます。そして、行き詰まりを解消する可能性を「現代のアジア」に見るのです。

たとえば『日本国民の世界史』の冒頭には次のように述べられています。

われわれは最初から、たとえば人類一般の歴史を叙述することを意図したのではなかったのである。それゆえにまた、人間社会の普遍的な法則性を追求することもまた、当面の課題ではなかったのである。われわれが主として意図したものは、われわれ日本国民自身の生活意識・歴史意識の形象化であり、世界の諸文明がいかにして日本文明の成長に寄与したか、また現在の日本の直面している歴史的な諸問題が、それら諸問題の動きによってどう規定されているか、それらの点を特殊具体的なものとして主体的に追求することであった。東アジアの文明からまず叙述がはじまるこの書物の構成は、このような意図を具体化した試みにほかならないのである。

1955年にはアジア・アフリカ会議が開かれ、「第三世界」がたちあげられようとしている。1949年に建国された中華人民共和国も、「中ソ論争」を通してソ連に対抗し、人民公社を設立するなど「アジア」の側から社会主義を建設しようとしている。上原が注目したのはこうした国際的な動きでした。

これらを従来的なマルクス主義・近代主義のどちらも、とらえきれていないのでないか。アジアに「新しい世界史」の可能性があるにもかかわらず、その根底にあるのは、世界史認識からアジアが抜け落ちているせいではないだろうか。そのような問題意識があったのです。

『日本国民の世界歴史』の構成

そんなわけで上原ら(以下、本書について「上原ら」と述べた部分は、課題意識を共有する共著者を指すものとします)は、日本人の一人一人の抱えている諸問題のルーツを「近代」に見出し、その問題性を炙り出すだけでなく、アジアの歴史に注目していきます。

ただ、アジアの歴史を学ぶにしても、それは蚊帳の外から客観的に観察するような態度であってはならないということから、冒頭には従来の世界史教科書のように「西アジア」を置くのではなく、「東アジア」が配置されます。日本の歴史に影響を与えた中国や朝鮮との関わりに注目し、日本を「東アジア文化圏」のなかでとらえなおそうとするのです。

「これら[筆者注:中国周辺の]諸民族もそれぞれ国家を形成し、ある時は中国に進入してその歴史を変化させた。しかしその場合でも、これら諸民族は、中国文明のいちじるしい影響を受けたのである。このことは、中国文明の形成に影響されて、周辺の諸民族が目ざめ、中国を中心とする一つの文明圏を形成したことをしめしている。」(22頁)

東アジア文化圏が設定されたのは、執筆者としてその主唱者である西嶋定生が参加していることが大きいですね。

さらに中国を媒介として日本に入り込んだインドにも着目します。そして第三世界の旗手として活躍していたエジプトを含む西アジアのイスラム文化圏も、インドや中国、さらには西ヨーロッパとの関わりの中でとらえていきます。

各地域の歴史は、19世紀まで連続して扱われました。たとえば中国では、黄河文明からアヘン戦争まで、インドはインダス文明からムガル帝国の滅亡まで、西アジアはメソポタミア文明・エジプト文明からオスマン帝国の動揺まで一気にふれられます。

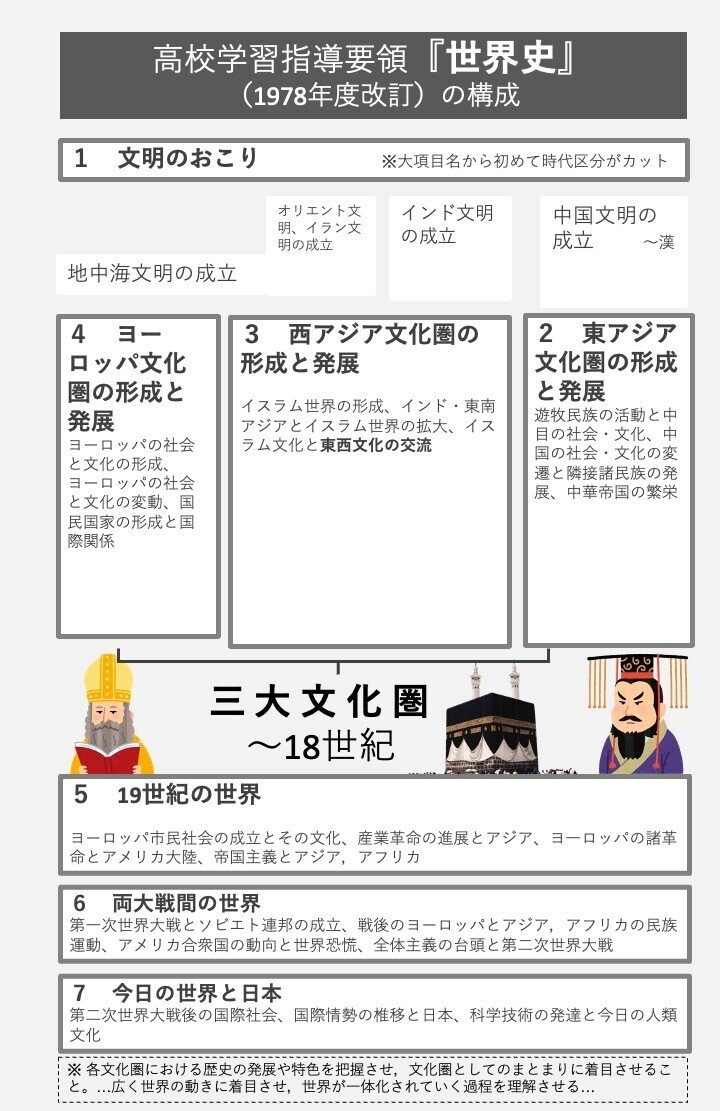

実際の授業でどのように扱われたのかは不明ですが、このように文化圏ごとに一気に通史的に学ぶスタイルは、時間軸の面では「1978年度指導要領」、ヨーロッパ・西アジア・インド・中国の4文化圏方式をとる点では「1989年度指導要領」を先取りしています。その意味でも『日本国民の世界史』は、検定不合格によって"公式"世界史から脱落してしまったにもかかわらず、のちの"公式"世界史に無視することのできない影響を与えたといえます。

また各章では、中国、インド、西アジア、西ヨーロッパが、どのように日本と関わりを持ってきたのかが丁寧に講釈される点も大きな特徴です。現代の教科書を読む感覚でこれを読むと、こんなにも編集者の解釈が色濃く論じられているのかと驚くかもしれません。

東アジアの章のむすびでは「中国文明の特質と日本に及ぼした影響」として、中国四千年の歴史を通して皇帝が専制的支配を続けてきたとして、次のように述べられています。

一方、人民はいつの時代でも、自分たちの生活が満足される限り、このような権威に支配されることに無関心であった。家族生活においても、家族の秩序が絶対的権威をもつ家長によって保たれることが続けられてきた。中国文明の影響を受けた日本民族にも、このような権威主義の影響が及んでいる。

その後には、自由主義の精神の欠如という見出しのなかで、日本を含む東アジアでは「人民は権威あるものに服従し、自由の精神は生まれなかった」とし、日本が前近代においてはアジア的な要素を抱え込んでいたこと、近代以降は一転して西洋文明を新たな権威として追随していったことが語られるのです。

日本民族も、このようにして、自由の精神を獲得していなかった。また西洋文明の影響を受けいれる場合にも、みずから努力して自由を獲得せずに、安易に上から与えられた自由に満足するか、あるいは自由ということばに権威を与えて人に強制することが多かった。(92頁)

東洋には自由がなく、西洋には自由があった。

日本にも東洋と同様のところがあった。

だから東洋はその弱点をつかれ、人民の動きが主体的に起きなかったのでまんまと植民地化された。

日本の敗戦にも「自由の不在」が影を落としている。

——このような論調です。

でも、そのようにアジアの本質を歴史的に定義づけしてしまったら、現代のアジア、特に上原らの注目する第三世界や中国が、まさに当時、自由を手にしようと民衆のパワーが渦巻いていた現実を説明できないような気がします。

だからというべきか、次のような指摘によって、しっかりと中国社会が停滞してきたという見方を否定するのです(ただし同様のフォローは、インドと西アジアについては見られません)。

中国文明の発展的性格

…自己の現実を充実させ、その中で幸福を追求しようとする意識を強くもつ民族は、たとい専制支配のもとにあっても、文明を発展させる力をもっているのである。本文でみたように、中国文明の内容・性格やその担当者が、それぞれの時代に変化発展していることは、このような中国人の努力のあらわれである。(93-94頁)

また、インドについては「特にインド文明は、中国文明と深いつながりがあるから、中国文明をよりよく理解するためにも、インド文明を学ぶ必要がある(95頁)」とし、西アジアについては「他の東洋諸文明と互いに影響し、西洋文明とも深く結びついて、東西の文明を交流させ、おのおのに刺激を与えた点で、大きな世界史的役割を果たした(152頁)」とあります。これら東洋文明の共通性を指摘した上で、西洋の古代文明は東洋のそれよりも「ずっと遅れて形成された」とし、西洋文明の章にすすんでいく構成です。

遅れて形成されたとはいっても、西洋文明は自由の精神をはぐくんだと点で次のように絶賛されています。

東洋では自由の精神はのびず、専制主義の支配は近年に至るまで続いたが、西洋では、市民や中世都市の市民の間に、自由の精神が成長したばかりでなく、それは近代ヨーロッパ文明に受けつがれていく。(213頁)

しかし上原らは、ギリシア精神とキリスト教精神を基盤とし、豊かな生活と幸福をみずから切り開いて行こうとする西洋の近代精神は、東洋を従属させる近代国家・近代世界の段階を経て、「第一次世界大戦にあらわれた近代社会のいきづまり」を背景とする東洋(東欧を含む)における民族の解放・独立の要求と社会主義の挑戦、さらに第二次世界大戦の惨禍によって、いままさに終わりを迎えていると指摘します。

ここで日本がアジアに寄り添い、新しい時代を切り開いていくには、自己の課題を西洋近代のもたらしたものととらえ、アジアの人々の課題認識をみならい、一国的な見方を抜け出しアジアと共闘するべきだ。

ここには、歴史家の成田龍一の指摘するように、戦前のアジア主義的な面があることも否定できませんし、世界史教育者の小川幸司のように「ヨーロッパ由来の自由・平等といった普遍的な価値をどう非ヨーロッパが実現していくかという、文明の相克や受容に世界史の歩みを還元する「換喩」の世界史叙述」にとどまっているとの指摘もあたっていると思います(成田龍一『近現代日本史との対話【戦中・戦後―現在編】』集英社、2019。小川幸司「〈私たち〉の世界史へ」『岩波講座世界歴史1』2021、44頁)

(続く)

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊