2-3-3. 東南アジア文明の展開 新科目「世界史探究」をよむ

東南アジア史はむずかしい?

東南アジアの歴史を学ぶのは、むずかしい。

それは、東南アジアが、われわれのうちにある、さまざまな常識の通用しない地域であるからだ。

逆に言えば、東南アジアを学ぶには、われわれがあたりまえだと思っている見方、考え方を、いったん揺さぶる必要がある。

いくつか具体的にみていこう。

都市や国家はどんなところにできるのか?

たとえば、これまでわれわれは、世界各地にさまざまなタイプの国家が登場してきたのを見てきた。

国家とは、ひとことでいえば、ある一定の領域に暮らす人々によって構成される階層的な組織で、その支配にはしばしば強制力=暴力がともなう。

古代の国家の多くは、灌漑農耕に基盤を置く都市国家として始まった。

たとえばエジプトでは、ナイル川流域に強大な王権が出現し、巨大なピラミッドが建設された。

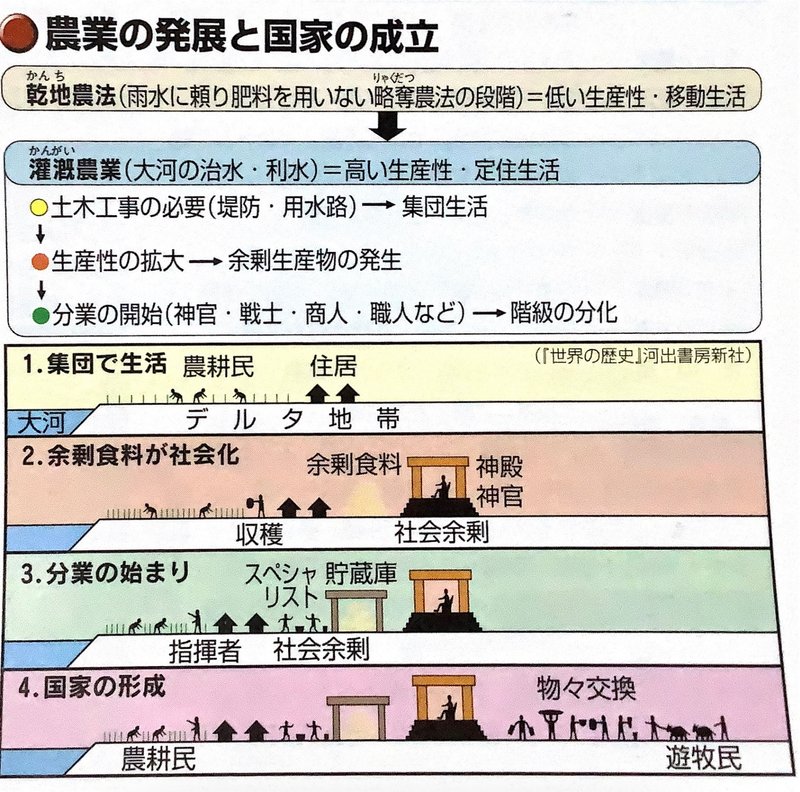

灌漑農耕によって高い生産性が実現すると、生産物があまり、分業が発達し、階級が分化する。

ここに国家が誕生する。

そのようなストーリーは、たとえば浜島書店の資料集『世界史詳覧』にみることができる。

資料 古代メソポタミアの都市国家の成り立ち

共同体の頂点に立つ人物は、たんに灌漑施設の建設管理という公共事業の指揮者としてだけではなく、宗教的なカリスマ性をそなえていた可能性が高い。彼は神の言葉を仲介し、神により近い存在として人々を指揮する特殊な能力をもつと共同体の構成員からみなされていたはずである。そう推測できるのは、メソポタミア文明の初期に誕生したエリドゥ、ウル、ウルクのような都市国家の成り立ちを見ると、まず最初に神を祀る神殿がつくられているからであり、神を媒介として主導権を発揮したと推定できるからである。

やがて、その神殿をとりまくように人々の居住区が形成され、しだいに大規模化し、都市に発展した。都市のトップに君臨したのは、多くの人々を従属させるだけの宗教的なカリスマ性をそなえるとともに世俗的には王という強大な権力をもつ人物だった。南メソポタミアの灌漑施設は不毛の低湿地を豊かな耕作地に変えたが、そこから収穫される農産物、とくに保存のきく穀物が、いったん神殿に集められ、そのうえで人々に分配されたのは、灌漑農耕が神と密接につながっていたためである。神殿に集められるまでの農産物は、たんなる収穫物の集まりでしかなかったが、いったん神殿に入ると、分配、備蓄、奉献用、播種用という用途別の属性を付加された農産物となり、量の管理だけでなく、用途の管理もおこなわれるようになる。その意味で神殿に集められるまでと、集められて以後の農産物がもつ属性は大きく異なるのである。新たな属性、つまり付加価値を与えられた農産物は、食料以上の価値を初めてもつようになったのである。

国家黎明のストーリーとして、いまだによく引き合いに出されるこの筋書き。

しかし、世界のどの地域においても、国家が出現する条件は同じなのだろうか。

自然環境や生業が異なれば、国家の成立条件も、おのずと異なるのではないだろうか。

都市はどのようなところに立地するのだろうか

たとえば、農耕がはじまると、人は一定の生活圏のなかで暮らすことができるようになる。

焼畑農耕など、農耕のスタイルによっては移動をともなうことはあるが、狩猟採集民にくらべれば、生活圏はずいぶんと狭まった。

それは家畜を追って暮らす遊牧生活にもいえる。

遊牧にともなう移動には季節的なサイクルがあるから、生活圏はいたずらに広大無辺というわけではない。

だが、生活圏が定まり、食料が安定的に手に入るようなれば、人口は増加する。人口が増加すれば、足りない物資も出てくる。

そのぶんは、生活圏の外部から入手せざるを得なくなる。

ここに交易の必要性が生じる。

このあたりについて、中国史の上田信氏の説明をみてみよう。

資料 都市と交易

農業をはじめたヒトは、定住して生活するようになる。一方、遊牧をはじめたヒトは、家畜を追いながら一定の区域を季節に合わせて巡回するようになる。農業や遊牧には、多くのヒトの協働が求められる。この必要に応ずるために、大きな人口を擁する集団が現れ、その集団が暮らす生活圏が画されるようになった。 生活圏が定まると、交易の仕組みを発展させ、圏内では入手できないモノを効率的に獲得する必要が生じただろう。この必要に応じるように、集団のなかで交易の専従者が現れた。

交易に専従する人々は、やりとりされるモノの数や量を計るために算術を生み出し、取引する日時を定めるために暦を編み出す。生活圏の外側から効率的にモノを集めるため、交易の拠点が巨大化する。直接に面識できる水準を超えて、集団が大きくなると、全体を統制するために象徴が用いられるようになる。象徴を操るために儀礼が整えられ、儀礼を行う空間が建てられる。巨大なヒトの集団は、儀礼的空間を中心にした集落へと発展する。

交易においてやりとりされるモノは、自分たちの生活圏にないものである。

自然環境が異なれば、その地で産出されるモノも変わる。

したがって、モノの交易は、異なる自然環境の境域において、もっとも盛んになると考えられる。

双方の生活圏にとって渇望されるモノが集積する場は、安全とはいえない。

言語も風俗も異なる、異人のあつまる場所である。

交易のつもりが、略奪に発展するおそれだってある。

そのような地にあっては、秩序を維持する支配者が求められ、あるいは秩序をもたらし経済的な覇権をおよぼそうとする支配者が現れ、それが政治権力に結びつくことがある。

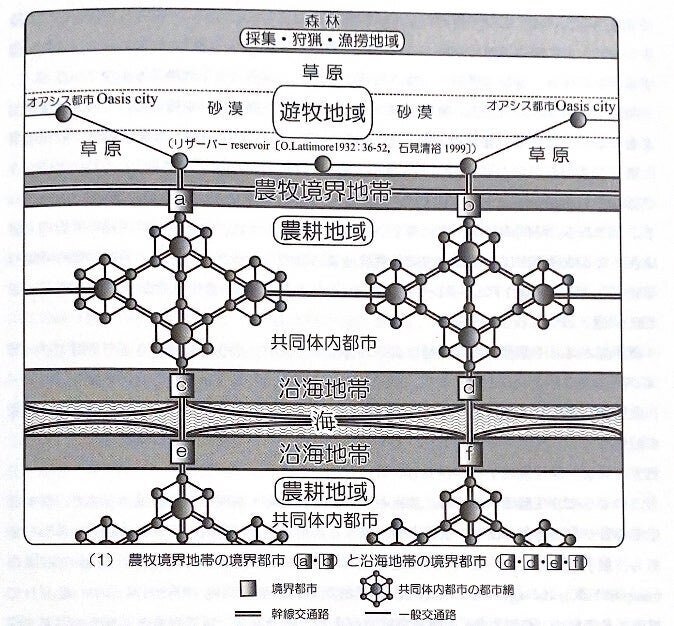

かくして歴史学者の妹尾達彦氏の述べるように、「環境の境域に立地する境界都市が、政権の拠点地となる」わけである。

資料 環境遷移帯と文化接触帯

「アフロ・ユーラシア大陸の歴史の上で最も重要な環境の境域は、遊牧地域と農業地域の境域をなす農牧境界地帯と、陸域と海域の境域をなす沿海地帯だった。この二種類の環境の境域は、異なる環境と背景をもつモノや人々が接触するために、軍事・外交・政治・経済・文化上の拠点となり、複数の国家や広域の文化圏を連結する境界都市群が立地する点において共通する。環境の境域は、環境遷移帯 ecotone であるがゆえに、文化接触帯 contact zone となるのである。」

港市国家って何だろう?

異なる環境の接する地帯といえば、陸と海の境目も重要な境域だ。

陸域の産物が、海域からやって来た人々の持ち込む産物と交換される場所には港市が立地し、そこを拠点として国家が成立する。

港町(港市)を中心とした国家を港市国家という。

東南アジアは、古くから港市国家の発達したエリアである。

港市国家には、以下のような機能がある。

航路の治安の維持

港市の商取引の安全の保障

外部から訪れた商人に、水や食糧、船の修理などの便宜を提供

見返りに、税として商品をとりたて、それを別の地域と交易

物を取引する交易のネットワークというのは、現代のように必ずしもハッキリとした「航路」が定まっているわけではない。人と人の結びつきが先にあって、その上を人や物が移動するのだ。安全に航海するためには、船から降りたときの陸上の社会が安定していることが第一条件となる。宿はあるか、倉庫があるか、買い手がいるか、儲けはでるか、それに治安は良いか。

これらを保障してくれるような支配者が東南アジアに現れたのは、紀元後1世紀末のことだった。

資料 港市の形成と港市国家への発展

東南アジアの各地では中国文明、インド文明との接触が始まる前に、すでに首長国のような、いわば国家形成の前段階が始まっていた。[…]首長としてはこうした取引を円かつに行わせるための場を提供し、トラブルが起こらないようにしなければならない。そのために市場が設けられるのである。こうして港と市場を持つ集落が形成される。これが東南アジア群島における都市の原型であって、こうした機能を持つ都市を「港市」という。

ここでいう「首長」というのは、一族、集落のなかの「かしら」のこと。

たとえば東南アジアの山岳地域における、焼畑農耕の導入された集落では、ある特定の先祖の霊が、稲のような栽培植物の霊と交信することができるとしばしば信じられた。焼畑農耕をおこなう人々は、不安定な技術をおぎないう、イネの生育を促すためには、「依代」などを使って精霊を招き集めて、稲の魂を守る必要があると考えていたのだ。

この先祖の霊をよびだす特別な能力をもつと考えられたの人物は、その一族でもっとも古い家の先祖の血統に属し、やがて「首長」として共同体の間の不和を調停し、まとめあげる役割を果たしていくようになった(参考:石澤良昭・生田滋『東南アジアの伝統と発展』(世界の歴史13)中央公論社、1998年、53頁)。

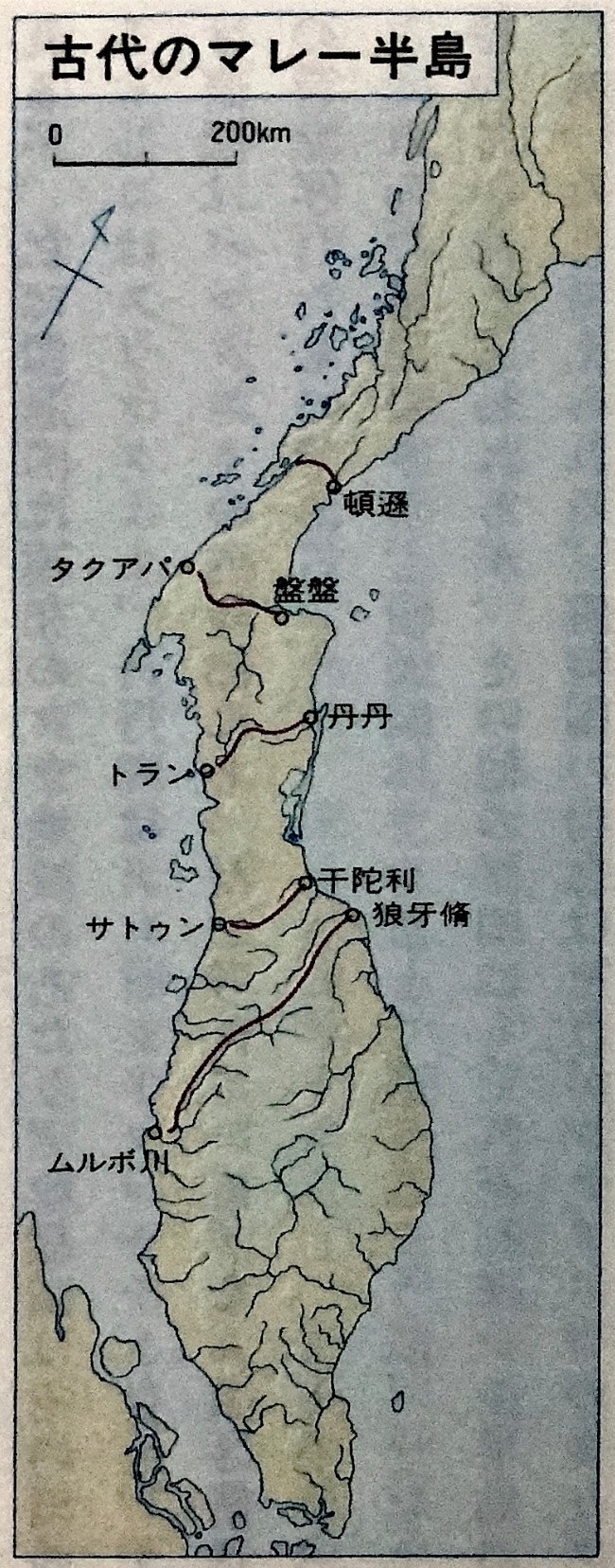

こうした首長国は、マレー半島中部で早くから形成が進んだ。

インド方面から中国にむかうには、マレー半島を陸路で通過する必要があったから、この地は国際商業ルートの大動脈となったのである。

ここには、主にインドから来航した商人の居留地がいくつも生まれ、現地の首長・住民との間に、混血の人々を含む社会集団が生まれていった。

首長のなかには、来航した商人の助けを得て、ほかの首長よりも強い支配力を獲得した首長、すなわち国王が生まれ、王国が形成されていくようになる。

王国の習俗が、インド的なものであったことを、唐代の中国の史書が伝えている。記事の一部を見てみよう。

資料 狼牙脩国の風俗

[狼牙脩国の風俗は]「男女はみな[上半身は]裸で、髪はざんばらである。綿布を干縵[サロン]としている。その国王や身分の高い臣下は雲霞[の模様のついた]布を用いて肩をおおい、金の縄を帯にし、金の鐶[イヤリング]を耳につける。女性は布を[身体に]かけ、瓔珞[珠玉を連ねた首飾り]を身体にからませる」。[…]「その国は塼[煉瓦]を重ねて城をつくり、門には楼閣をつくる。国王は象に乗ってお出ましになり、幡や毦[柔らかい羽毛でつくった飾り]や旗を立て、鼓をならし、白い天蓋をさしかけ、警護を厳重にする」。

紀元後1世紀にギリシア人によって記された航海書『エリュトゥラー海案内記』には、東南アジアの情報もみえる。

その次に東に向かって、右方に大洋を見て、左方は[陸地の]のこりの部分の沖合を航行していくと、ガンゲース[ガンジス]に到達する。そしてその近くに、東方の最果ての陸地であるクリュセーがある。そのあたりにこれもガンゲースと呼ばれる河がある。[…]この河を下ると大洋の中に島ある。そこは人が住む世界の東に向いた部分が果てるところで、朝日の真下に位置し、クリュセーと呼ばれて、エリュトゥラー海のあらゆる場所の中で最も上等の亀甲を産する。

[…]この地方の彼方では、今や真北の方角で、外側の海のあるところで尽きると、そこにティーナ〔シナ〕と呼ばれる非常に大きな内陸の都市があり、ここから真綿と生糸と絹布が、パリュガザへとバクトラを経由して陸地で、他方リミリュケー〔マラバル海岸〕へとガンゲース河を通じて運ばれる。(蔀勇三訳、63〜64節)

ティーナというのは、シナ、すなわちChina、中国のことだ。

そしてクリュセーはおそらくマレー半島を指す。

東南アジアが、後1世紀の時点で、すでに国際商業の要衝となっていたことを示す、非常に興味深い資料である。

以上見てきたように、国家はかならずしも、陸において農業を基盤にした場合にのみ成立するわけではない。

交易が、国家成立の条件となることもあるのだ。

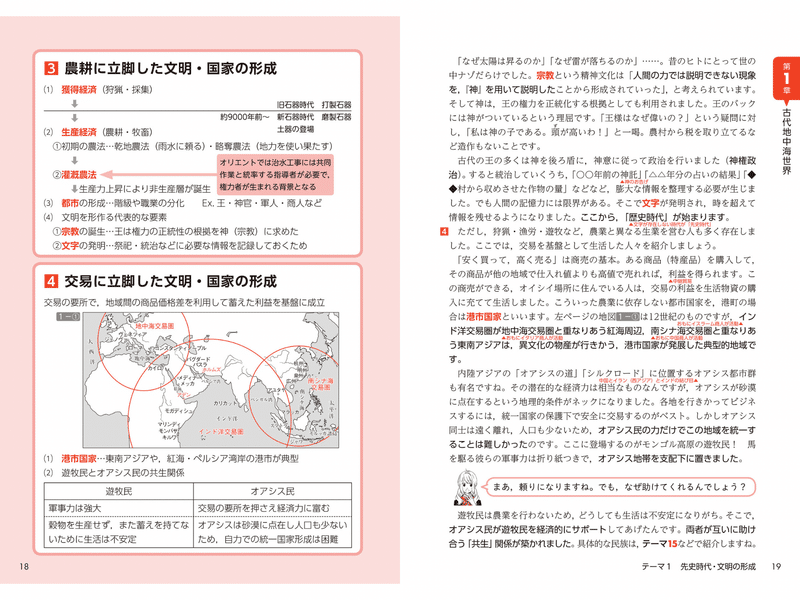

余談になるが、最近たいへん感服した世界史の参考書として、平尾雅規氏の『面白いほどシリーズ』を挙げておきたい。

平尾氏は、先史時代の項目で、しっかりと【3】農耕に立脚した文明・国家の形成と、【4】交易に立脚した文明・国家の形成を並列させてとりあつかっている。

おそらく、このようなまとめかたを、しっかりと先史段階であつかっている世界史の参考書は、初めてなのではないだろうか。

熱帯エリアは魅惑の産物の宝庫

熱帯の産物への関心は古くから世界各地で見られる。

たとえば、東南アジアで産出する香薬(香辛料・香料)、象牙やサイの角、真珠、錫や鼈甲(ウミガメの一種であるタイマイの甲羅が材料)などの産物は、東アジアや南アジアの支配層の欲望をかきたてた。

世界ぜんたいをみわたせば、アクセスの容易な熱帯地帯というのは、実は多くない。

アフリカの赤道付近やアマゾン川流域は、陸上からもなかなか足を踏み入れにくいどころか、海からのアクセスも難しい。

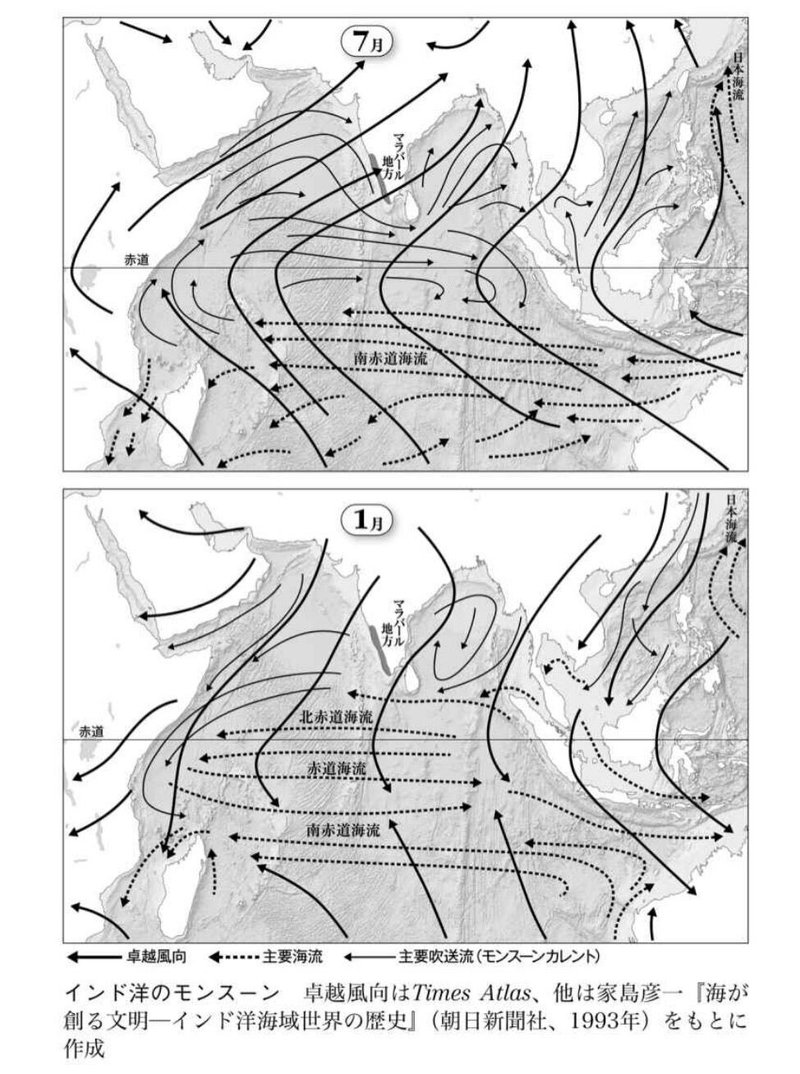

その点、東南アジアの熱帯エリアは、季節風にも助けられ、アクセスが容易であった。

ここがポイントだ。

資料 熱帯産品について

「歴史をつうじて人類の集住地は、非熱帯とりわけ温帯にあった。そのため自己の生態系では入手しえない熱帯とりわけ湿潤熱帯産品への選好は、古代から存在してきた。その好例が、各種の香辛料である。湿潤熱帯の極相は、熱帯降雨林にある。世界でのその分布は、赤道周辺の三ヵ所に集中している。アジアの東南アジア島嶼部とマラバール海岸、南アメリカのアマゾン川流域、アフリカのコンゴ川流域である。このうち南アメリカとアフリカの熱帯降雨林は、ともに大西洋に河口をひらく大河の内陸盆地性の流域に分布する。そのため両者の世界交易への参入は、大航海時代にはじまる大西洋海域世界の成立以後のことである。同時代以前の長い歴史をつうじて、東南アジア島嶼部とマラバール海岸が世界における湿潤熱帯産品の唯一の独占的な供給地であった。しかも東南アジア島嶼部もマラバール海岸も、ともに「温かい海」に囲まれたアクセス容易な湿潤熱帯であり、他の二つの熱帯降雨林が大陸内部に陸封されていたのとは対照的であった。」

東南アジアは小人口エリア

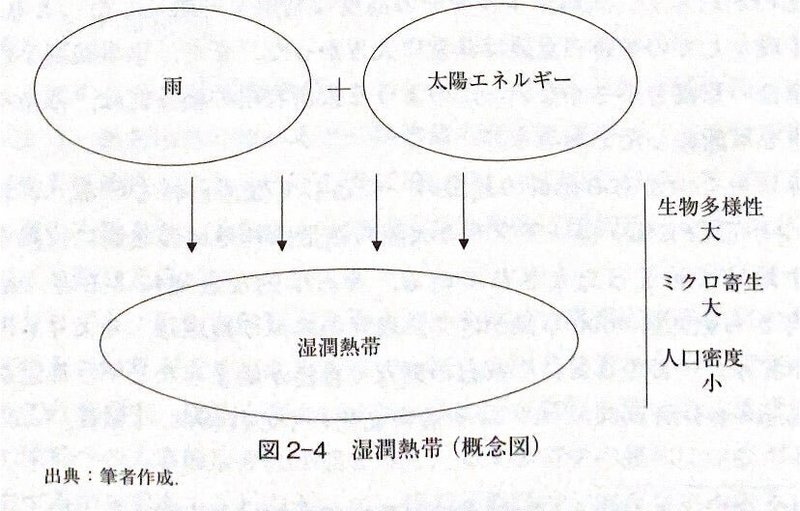

熱帯エリアは人口密度が小さい。

だから、東アジアや南アジアと異なり、古代の東南アジアには、広い領域を支配する強い政治権力は生まれにくかった。

たしかに人間の生存に必要な水は、熱帯雨林気候においては豊富だし、赤道に近いぶん、太陽エネルギーは大きく、生物多様性も大きい。温帯地域に比べて、さまざまな微生物の活動もさかんだし、そのうち病原性をもつ微生物も少なくない。

また、年中雨が降りっぱなしの熱帯雨林地帯においては、乾燥地帯のように、デンプンを種子にたくわえるような小麦、大麦のような穀物はみられない。そのなかで栽培化された作物には、バナナがある。野生種には種子があったが、品種改良によって種子なしバナナがつくりだされていった。

一方、乾季のある熱帯サバナ気候では、水不足に備えて炭水化物をたくわえるイモ類が栽培化されていった。ヤムイモは毒性があり、熱を通す必要がある。その後タロイモ(日本の里芋)も栽培化され、やはり加熱によって毒を除いて食されるようになった。

中尾佐助は、これにサトウキビの栽培を加え、乾季のある熱帯気候の山地に「根菜農耕文化複合」が生み出されていったとみた。

他方で、山地から降り、海にほど近いエリアは、ながらく人間にとって暮らしにくいエリアであった。

漁業によって魚からタンパク質を得ることはできても、炭水化物の入手は難しい(「島嶼部のうち、赤道直下の低地は毎年高温多湿なので、穀物のような、低温や乾燥の期間のために栄養を蓄積する植物はできにくい。大陸部デルタと同じく、低地は人間にとって病気の巣でもある。一面の熱帯多雨林やマングローブにおおわれ、食用デンプンが採れる植物はサゴヤシぐらい、人はほとんど住まない、という世界が最近まで広がっていた。」(桃木至朗『歴史世界としての東南アジア』山川出版社、1996年、9頁)。

こういった自然環境においては、広い範囲の「面」的な支配は成立しにくい。代わりに王は各地の有力者との親分・子分関係によって、支配力を及ぼそうとした。しかし、その支配権は不安定で、特定の家計による世襲という観念が育ちにくい。「支配は基本的に一代限りで、勢力範囲も伸縮を

繰り返す。官僚制など組織の助けも領域支配の観念も弱いなかで、特別な「霊魂の質」にヒンドゥー教の神格などを結びつけて無限の支配力を主張することで、なんとか地方勢力を支配しているマンダラが、いくつも並立したがいに重なり合っている」(桃木至朗『歴史世界としての東南アジア』山川出版社、1996年、63頁)。東南アジア研究者のウォルタースは、このような性格を持つ東南アジアの国家のありかたをマンダラ国家と呼んだ。

この問題を解決したのはサゴヤシの利用だ。

幹を割り、繊維質を掻き出し、水洗いすると、デンプンを得ることができる。

これにココヤシの利用が加わり、人々は熱帯の群島部の沿岸地帯においても活動することができるようになったのだ(参考:石澤良昭・生田滋『東南アジアの伝統と発展』(世界の歴史13)中央公論社、1998年、36-37頁)。

しかし、人手の少なさは、権力者にとっては悩みの種である。

資料 ルースな構造の社会

「平野部は一般に、ごく最近まで人口が希薄で、未開発地が多かった。湿潤熱帯の低地は病気の巣である。農業社会の不安定さの一方で交易が発達しているから、人間の移動性は高くなる。これが平野部の社会組織のルースさにつながり、支配者たちにとっては、住民を強く支配することを困難にした。土地はいくらでもある。労働力をいかに支配するかが決定的だった。」

(桃木至朗『歴史世界としての東南アジア』山川出版社、1996年、56頁)

そういうわけで支配者は、外来の文明を導入して人々に威光を示したり、モニュメントをつくるなどして、人手をかきあつめようとしたわけである。

低地のデルタ(三角州)や沿岸部で政権による支配が強まると、これを避け、山地に拠点を置く人々もいた。

彼らは国家による支配を避け、山地では焼畑農業をおこなったり、狩猟採集によって生計をおこない、みずから国家を形成することもなかった。

そのような人々の分布するエリアは「ゾミア」とも呼ばれ、現在でもなお少数民族の暮らすエリアとなっている。

逃げることも、また戦略のうち。

国家をつくらないことも、また選択肢のうち。

「国があるのが当たり前」となりがちな世界史学習においては、そのような視点を持つことも重要だ。

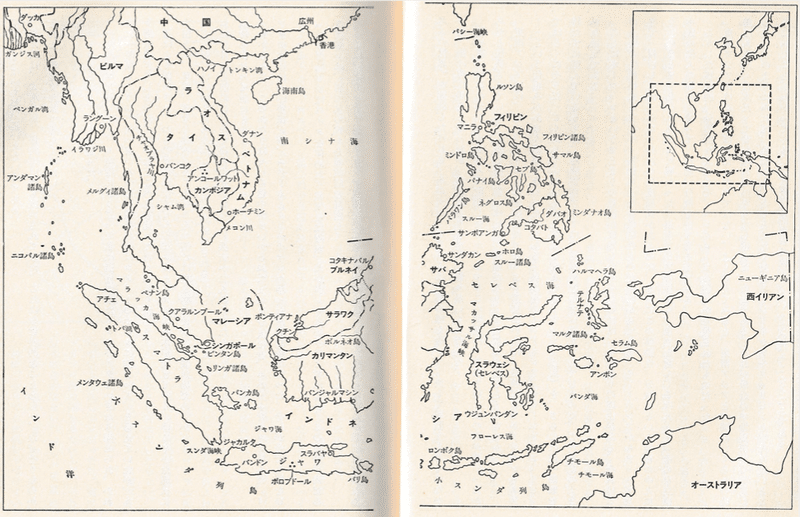

東南アジアの大陸部

◆現在のビルマ、タイ、ラオス、カンボジア、ベトナム

東南アジア大陸部の人々は長い間、豊富に取れるフルーツや魚、動物を取ることで生活してきた。

しかし、焼畑による農業や家畜の飼育が始まると、しだいに富が蓄えられ、t特定の地域を支配する有力者が現れるようになっていった。

たとえば前1000年(今から3000年前あたり)に近付く頃、ベトナムやタイの東北部で青銅器がつくられるようになる。

そして、前4世紀(今から2400年ほど前)になると、独特な形をもつ青銅器の太鼓が出現。

人々はこの太鼓を使い、収穫を祈るお祭りの中で神様にささげる音楽を演奏していたと見られるよ。

代表的な出土地の名を取って「ドンソン文化」という。東南アジアの島々に至るまで広い範囲で流通していたことから、広い地域の人々が「銅鼓」に対して畏敬の念を抱き、取引や交換の対象としていたことがうかがえる。その表面の文様には、細長い川船や、高床式倉庫、腰巻き式の衣服、さらに臼・杵で米をつく人々の姿があらわされ、東南アジアの基層文化のルーツをみることができる。

インドネシアの島々のリーダーたちも、「俺は銅鼓を手に入れることができるんだぞ。知り合いがいるんだぞ」っていえば、住民たちを納得させることができたわけだ。

一方、南シナ海やタイランド湾の沿岸では、海の生み出した文化である漁労文化サーフィン文化(前3/前2世紀〜後2/3世紀)が栄え、東南アジアの陸と海を繋いだ。弥生時代の日本にもみられた甕棺墓を特色とし、特徴的なアクセサリーも出土している。

このドンソン文化やサーフィン文化は、のちに中国やインドの文明と融合し、独自の東南アジア文明を形成していくこととなる。

***

◇カンボジア

メコン川下流のデルタ地域を中心に、港町を束ねた「扶南」(ふなん、)という国家組織だ。現在のカンボジアで多数を占めるクメール人の国であったと考えられているが、最近ではオーストロネシア系の人々であったといく説も出ている(参考:古田元夫『東南アジア史10講』岩波書店、10頁)。

扶南の王は、港町だけでなく商品の生産地や航路の安全も確保し、インドからやって来た商人たちとも関係を持っていた。

中国の歴史書にのこる建国神話によれば、扶南は「インドのバラモンが、メコン川下流の女性と結婚して建国された」ということになっているくらいだ。

◆史料を読もう

「扶南国の俗は本(もと)裸体(らたい)なり。文身・被髪して〔いれずみして髪を結わず〕、衣裳を制せず。女人を以て王と為し、号して柳葉と曰う。…(中略)…其の南に徼国(きょうこく。扶南の辺外の国)有り、鬼神に事(つか)える者有りて字(あざな)は混塡(こんてん)なり。夢に神の之(こ)れに弓を賜い、賈人(商人)の舶に乗りて海に入る。…柳葉を納めて妻と為し、生子は分かれて七邑に王たり。」

超訳

扶南の人々はもともと裸で、いれずみをし、髪を結わず、ちゃんとした服も着ることなく、柳葉という女王の下で暮らしていた。

そこにインドから混塡(こんてん)という外国人がやってきて、神のお告げ通り、扶南の神殿で、「神の弓」を発見。柳葉女王はこれを取ろうとしたが、混塡に屈して妻となり、その子は王として扶南の7つの都市を支配することになった。

解釈

これをどうとらえるかをめぐっては、かつて大きな論争があった。「もともと東南アジアには文明がなく、インド人が文明をもたらした」(・・・①)のか、それとも「もともと東南アジアにあった文明が、インドの文明を受け入れた(支配のために利用した」(・・・②)のか、という問題だ。

かつて植民地としてヨーロッパ諸国支配されていたころの東南アジアでは、①の説が優勢だった。しかし、独立後の東南アジアでは、考古学と歴史学の発展によって②の説が優勢となり、インドの文明もそれほど浸透していなかったことも明らかになっている。

(出典:『梁書』諸夷伝海南諸国扶南国条、『世界史史料』岩波書店、2009年、蓮田隆志・訳、374頁)

古田元夫氏も、扶南の「建国」説話を示す中国史料について次のように説明する。

「[…]最近では、「辺外の国」がインドのをさす確証はなく、扶南とインドの接触は4世紀に始まると考えられることから、この建国神話を「インド化」による建国の根拠とみなすべきではなく、扶南の国家形成は東南アジア独自の動きとして理解すべきだという議論が有力になっている。」

『世界史探究』の教科書のなかには、史料にみえる「混塡(バラモン僧)」が扶南に何をもたらしたのか問う記載もある。

たしかにインドとの通交はあったし、支配層の間では「インド化」は進んだけれども、東南アジアの基層をなす文化は残された。かのイギリスがインドを植民地化していたこともあって、東南アジアにおけるインド的な特徴は、古代のインド人が、その文明をひろめていった結果であると考えられ、かつて東南アジアからインドにかけての地域が「グレーター・インディア」と呼ばれていた時代もあった(学説の簡単な変遷は桃木至朗『歴史世界としての東南アジア』山川出版社、1996年、28頁以下を参照)。しかしインドの文明のおかげで、未開の地であった東南アジアに国家が形成されたという解釈は、もはや支持されていないという点は、おさえておくべきだろう。

東南アジアの基層文化

東南アジアには、高床式住居、巻きスカートの衣服、魚食・米食の食文化、樹木や山、岩などの自然を対象とする精霊信仰や祖先信仰、双系制といった基層文化がのこされている。

さて、扶南の領域のうち、現在のカンボジアに位置する港オケオは商業の一大中心地であったことが遺跡発掘により明らかとなっている。ローマの金貨(下図1)やインドの神様の像(下図2)、中国の銅鏡(下図3)が出土していることから、「海のシルクロード」の拠点であったことがわかる。

一方、2世紀末(今から1800年ほど前)には、中国に近いベトナム中部には、複数の港町を束ねるチャム人の王様も現れた。チャンパーだ。時代によって中心地が変わるけれど、なんと17世紀(今から400年ほど前)まで存続した。

チャンパーの歴史は、2世紀末に中国の漢王朝によって置かれた日南郡から独立した林邑にさかのぼる。

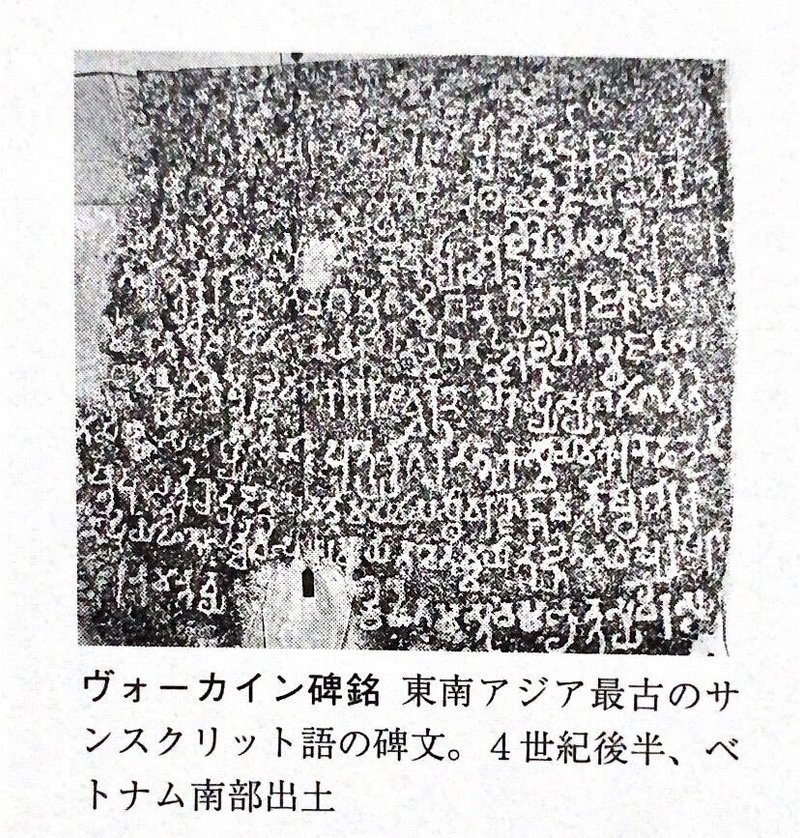

4世紀末から5世紀になると、モンスーン航海が確立し、インド商人のみならず知識人であるバラモンも来航するようになる(ちょうどインドの大部分がグプタ朝によって支配されていた時期だ)。

すると林邑も、中国文化の摂取からインド文化の摂取に方向を転換。国名もインド風のチャンパーとなる。

4世紀後半には東南アジア最古のサンスクリット語の碑文が、チャンパーの地方政権の中から見つかっている。碑文を製作したチャンパーの在地勢力は、扶南や中国と抗争を繰り返しながら、中国への朝貢もおこなっていたことがわかっている。

中国からインドに仏典を求めて旅した法顕(ほっけん)というお坊さんは、次のように記している。

資料 法顕『仏国記』にみる季節風交易

「ここにおいて商人の大船に乗り、海に浮かんで西南行した。……(中略)

その国(耶婆提(やばてい)国)は外道、バラモン(*1)が盛んで、仏法(*2)は言うに足らない。この国にとどまること5か月、また他の商人に従って(船にのった)。

…(中略)…(船は)東北に進んで広州(*3)に赴いた。」

(出典:法顕『仏国記』(414〜416年)、長沢和俊訳注、『世界史史料』岩波書店、2009年、374-375頁)

*1 バラモン教のこと。 *2 仏教のこと。 *3 中国南部の港市。

この史料からは、インドや中国とを結ぶ交易が、季節風を利用しておこなわれていたことが、よくわかる(この文章には、法顕の便乗した商船の航海ルートにミスがあったであろうことも記されている。全文は上記出典を参照)。

しかも、その船は中国人の船ではなく、インド人の船だったようだ(以下も参照)。

扶南やチャンパーを初めとする東南アジアの国々は、競うようにしてインド風の文化、服装、生活スタイルを取り入れていったんだ。サンスクリット語で碑文が刻まれ、建築もインド式のスタイルに。宗教は、ヒンドゥー教や大乗仏教が一緒くたになって紹介された。教義の細かい違いはどうでもいい。「インドから伝わったもの」だということだけで、なんでも箔が付いたのだ。

しかし、7世紀になると、これまで通航が困難であったマラッカ海峡が、インド洋と南シナ海をむすぶ航路として発展するようになった。

マラッカ海峡の交易を管理し栄えたのが、後述するシュリーヴィジャヤである。この変化に対応できなかった扶南は衰退し、南シナ海の交易はでチャンパーがにぎることとなった。

***

さて、6世紀になると新たな民族がメコン川中流域で国家組織を建てていく。

現在のカンボジア人の大多数を占めるクメール人だ。

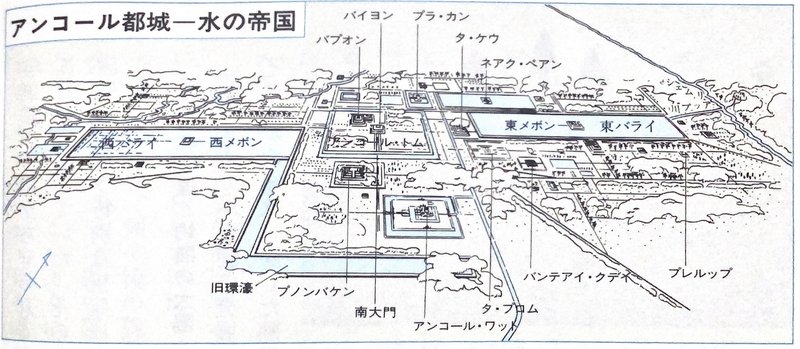

彼らの建設した都市連合真臘は7世紀に扶南を併合するも8世紀初頭に南北に分裂したが(中国の史料では、サバナ平原の都市連合を陸真臘、メコン川流域の都市連合は水真臘と記録されている)、8世紀後半になるとトンレサップ湖北岸のアンコールを中心とする勢力が台頭し、9世紀に再統一された。

この国をカンボジア王国(アンコール朝)という。

アンコールは気候的には乾期をともなうサバナ気候に位置する。

海上交易のさかんな沿海部からも離れているし、どうしてそんなアンコールを拠点とする勢力が強大化することができたのだろうか?

その秘密は、この時期に彼らの導入した、南インドの農業技術にある。

クメール人は南インドの稲作技術をとりいれたサバナ平原の稲作農業(水牛に犂をひかせ、籾を直播にし、雨季の雨水をためて乾期にそなえるもの。畑作技術を稲作に応用した)を発展させていった。

アンコールはメコン川と連結する巨大な湖(トンレサップ湖)の近くにあたり、王は乾季の日照りに耐えるため、ため池や水路などの水利施設が盛んに建造された。王は、ヒンドゥー教の権威を利用して国を広げ、人々を王都に集め、動員させたのだ。

資料 アンコール朝の繁栄を支えた基盤は何か

「アンコール朝の繁栄を支えた基盤は、アンコール地方の農業生産力だった。巨大な貯水池などの水利施設によって、12万6000トンの籾米の収穫が可能で、約60万人の人口を養うことが可能だったという研究もある。実際にも、アンコール都城周辺の人口は40〜50万人に達していたといわれ、それを支えるだけの集約農業の基盤が存在していた。」

資料 水利都市論

「ちょうど1000年頃の地球世界の人口(正確には歴史人口学の成果)を比較してみる。[…]この1000年頃の世界の人口は2億5000万人(…)と推定される。その内訳は、世界最大都市のコルドバ(スペイン)が約45万人、開封(中国の湖南省、北宋時代の首都)約40万人、コンスタンチノープル(=イスタンブル、トルコ)約30万人、アンコール都城約20万人、そして京都が約18万人くらいであったという。

なぜアンコール都城付近にこうした数字が出るのであろうか。フランス人研究者ベルナール・フィリップ・グロリエ博士の「水利都市論」(1992年)によれば、アンコール王朝最盛期には雨季に貯められたバライ(人口の大貯水池)の水を使って稲の二期作が実施され、灌漑化された集約農業地帯は約8万6000ヘクタールに達していた。アンコール・ワット建設当時(12世紀前半)の約50万人の人口を扶養できたという。1000年から約140年経て人口が倍増したのであった。(28-29頁)」

資金の出所は、住民たちからヒンドゥー教のお寺に集まる「お布施」だ。

対外戦争にも勝ち抜いたカンボジア王国は、12世紀にアンコールに巨大な寺院を造営した。

これがかの有名なアンコール=ワットだ。

寺院内のレリーフは細かい所まで作り込まれた壮麗なもので、ヒンドゥー教や仏教の影響を受けつつクメール人独自のスタイルを発展させたことがよくわかる。

***

◇ビルマ

一方、現在のビルマでも個性ある民族の活動が始まっていた。

北の山地から流れるイラワディ川の流域を支配したビルマ系のピュー人という民族が、5世紀頃から都市国家群を建て、銀貨や綿布の輸出で栄えた。

ピュー王国はインドのガンジス川河口にほど近く、インドの稲作技術による開発も進み、西南中国とベンガル湾を陸路で結び、内陸交易網を海上交易とリンクした。次項で紹介するタイのドヴァーラヴァティーと同じく、インドから仏教を導入している。

ところが9世紀には、中国西南部の雲南の勢力である南詔に侵略されて衰えてしまう。

11世紀になると、今度はビルマ人が新たな王国「パガン朝」(1044〜1299年)を建国。スリランカにある上座仏教の王国との交易関係から、王様は熱心に上座仏教を保護した。「パガン」というのはブッダをまつる塔(仏塔)のこと。この時代に建造された仏塔は、今もビルマに多く残されている。

◇タイ

ピュー王国のライバルであったのは、現在のタイを流れるチャオプラヤ川下流に建てられたモン人の王国「ドヴァーラヴァティー王国」(7世紀〜11世紀)。さきほどのピューから扶南に輸出された銀貨や綿布の中継地点として栄えた。

モン人は日本人にはあまり馴染みがない民族だけれど、タイ人が北の方から南下してくる以前、この地域に広く分布していた民族だ。

ドヴァーラヴァティー王国もスリランカとの関係を重んじ、先ほどのピューと同じく上座仏教を受け入れて栄えたよ。この伝統はのちにタイ北部に建てられたタイ人最古の王国「スコータイ朝」(13〜15世紀)にも受け入れられることになる。

ところがドヴァーラヴァティーは11世紀にカンボジアのクメール人の支配下にはいり、13世紀には移動してきたタイ人によって滅ぼされてしまう。

***

◇ベトナム

最後にベトナムを見ていこう。

古くから農業が栄えていたベトナムは、陸続きの中国の侵略を受けやすい位置にある。

現在のハノイを中心とする北部は、前3世紀(今から2200年ほど前)に前漢(中国の王朝)によって侵略を受け、それ以降ずっと服属を受け続けていた。後漢の時代には、大規模な反乱も起きたのだが、鎮圧されてしまった。これを徴(チュン)姉妹の「反乱」(後40〜43年)といい、この姉妹は現在のベトナムで英雄視されている。

「又た交趾(こうし)の女子徴側(チュンチャク)及び女弟(いもうと)の徴弐(チュンニ)反し、改めて其の郡を没す。」

(出典『後漢書』馬援伝、蓮田隆志・訳『世界史史料3』岩波書店、2009、372頁)

その後、北宋(中国の王朝)の時代の10世紀末(今から1100年ほど前)にようやく独立を認めさせることに成功。

11世紀初め(今から900年ほど前)には、李の姓を名乗る王様が晴れて「大越(ダイベト)国(李朝)」を建国する。

資料 農学的適応と工学的適応

「李朝の時代には、各地には以前、在地有力者が割拠していた。また、紅河デルタの稲作も、大規模な堤防工事などを必要としない、地形と気候に合わせた小規模な開発という、いわゆる「農学的適応」(土木工事を必要とする「工学的適応」に対し、自然環境に適した品種の採用など、農学的手法で環境に適応した稲作)が主流だった。

[…]いずれにせよ李朝のもとで、長く平和が続いたことは、人口の増大にもつながった。しかし、この人口がそれまでの農業では養いきれなくなるとともに、地方勢力の抗争が激しくなり、李朝は滅んだ。

ついで成立した陳(チャン)朝は、[…]紅河デルタでの大規模な堤防建設に乗り出した。これによって、それまでは収量の少ない冬春作しかできなかった低湿地でも、より有りな雨季作が可能になり、沿海部でも防潮堤によって干拓が進み、「工学的適応」の稲作が展開されるようになった。

その後、王朝が陳朝(ちんちょう、1225〜1400)に代わるけど、どちらも支配エリアはベトナム北部に限られた。南部はチャム人の港町を中心とする王国(チャンパー)が支配していたからね。

陳朝の王族は地方で開発した田庄を奴婢に開墾させた。王族の奴婢は軍事力の中核ともなった。陳朝は官僚制を整備し、文人官僚を採用する科挙試験も実施。儒教の影響力が増していった。

そういうわけで、現在でもベトナムは南北では様々な面で違いが残っているんだよ。

***

諸島部の東南アジア

◆現在のマレーシア、シンガポール、インドネシア、フィリピン、ブルネイ、東ティモール

さて、今度は諸島部に目を転じてみよう。

東南アジア諸島部の人々も、大陸部の人々と同じくながらく豊富に取れるフルーツや魚、動物を取ることで生活してきた。

やがてインド方面との交易が盛んになると、インド文化の影響を強く受けた王国が建国されていく。

たとえば7世紀にスマトラ島でマレー人によって建国されたシュリーヴィジャヤ王国は、マラッカ海峡を中心に海の安全を保障し、インドとの友好関係を結んで大乗仏教を保護した。最盛期に首都のパレンバンに滞在した中国人のお坊さんの義浄さんも、仏教の盛況ぶりにおどろいている。

王の使命は、中国船、アラブ船、ペルシア船、インド船など、各地から来航する貿易船のあいだでおこなわれる取引を円滑におこなわせることにあった。

資料 シュリーヴィジャヤ王国の果たした役割

「[…]シュリヴィジャヤは人が住むことのできる山地部と人の住むことのできないスワンプ・フォレストとの接点に生まれた最初の港市であった。したがってそれは山地部の産物の輸出港としての機能を果たすことになった。輸出品としては国際貿易の商品となる金や林産物、それに食糧としての米、サゴ澱粉、果実などが考えられる。食糧のほうは来航した外国の貿易船のほか、スワンプ・フォレストを通過して汀線地帯での海産物をもとめて活動する人びと、いわゆる海民のためのものでもあった。」

その後はシュリーヴィジャヤを引き継ぎ、三仏斉(10〜14世紀頃)が繁栄。これは中国語史料における表記で、アラブ人はザーバジュと呼んでいた。かつてシュリーヴィジャヤが影響力をおよぼしていたマラッカ海峡地域の港市国家群の総称と考えられている。

マレー人がどうしても入手したかったのは、モルッカ諸島で産出される香辛料だ。

そのためにマレー人は、はるばるジャワ島の北岸にも進出。

ジャワ島中部のマレー人勢力がシャイレーンドラ朝(8〜9世紀)を名乗り、交易の利益で海軍をととのえ、マラッカ海峡にいたる海路を支配し、シュリーヴィジャヤにも支配を及ぼすことになった。

マレー半島、カンボジア、チャンパーにも進出し、中国の唐王朝がベトナム北部に置いていた安南都護府も陥落させている。

諸島部の東南アジアが、いかにインドの影響を受けているかがわかるね。

なお、シャイレーンドラ朝は世界最大級の仏教寺院であるボロブドゥール寺院を建造したことで知られるけれど、その後9世紀半ばにはヒンドゥー教を保護するマタラム朝(732〜1222年、古マタラムともいう)がシャイレーンドラ朝を追放。内陸部とジャワ海を結びけながら、支配地域を中部から東部に広げていった。ジャワ島ではヒンドゥー教の神々に対する信仰のほうが強まっていくよ。

ボロブドゥール寺院は一辺120mの基壇に5層の方形檀と3層の円檀を重ねたつくりになっていて、中央には大きな仏塔がたっている。方形の回廊の壁面には、仏典にもとづく浮き彫りがほどこされている。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊