ロシアによるウクライナ侵攻について

ロシアによるウクライナ侵攻の勃発した翌朝は、ちょうど期末試験の最中だった。

言うまでもなく許しがたい暴挙である。

すでに今年度の授業は実質的に終了していた。生徒たちに、どうしたら伝わるだろうかと思案して、普段はあんまりそんなことはしないのだが、朝、新聞の一節を朗読した。

《今日、約70年続いた『戦後』は終わってしまったのだ。》という文句をよみあげる。子どもたちは反応する。

「えー」「そんなにすごいことなの」

それでも粛々とテストは続く。「どういうことなのか教えて下さい」と聞いてくる生徒も多数。SNSを観ているからだろうか。関心を持っている生徒は、わりに多いと思う。受験を済ませた3年生も、報告がてら質問に来る。年末から2月の授業で話題に挙げていたからだ。それは良いことだと思う。

だが、「どういうことなのか教えて下さい」ということは、逆にいえば、わたしがしっかりとロシアやウクライナについて考える機会をもうけていなかったことでもある。昨年からお遊びでロシア語を勉強(といってもオンラインの講座やDuolingoを1ヶ月のうち大半をさぼりながら続けているようないないような…)していたこともあって、授業でのロシアのとりあげ方を変えようと工夫していたことはあるのだが。

とまあ、今回のことは、私自身いろいろと反省を迫られることばかりである。まとまりのない話だが、備忘録としてとりとめもなく、記しておこうとおもう。

地図と矢印のもたらす地政学的想像力

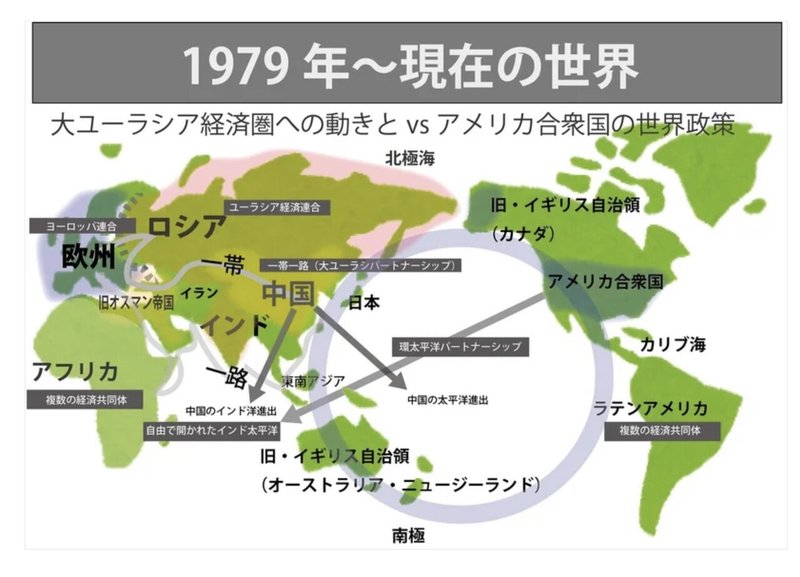

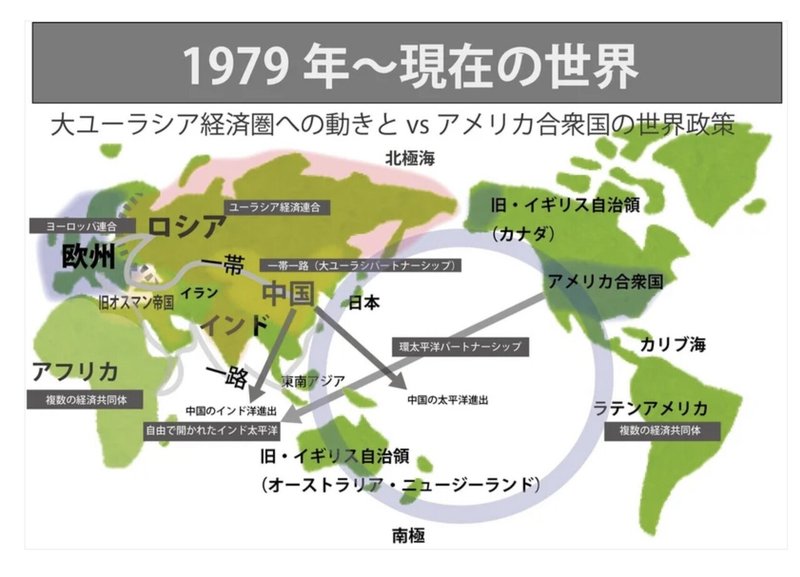

以前、noteの記事のなかで、こんな図を描いたことがあった。

私は、いわゆる「地政学」的な知(パワーゲームだ、陣取り合戦だというような)というものに、忌避感がある。とはいえ、説明のいきがかり上、地域的な経済共同体で塗りわけてみようと考えたのだと思う。ただ、「自由で開かれたインド太平洋」という日本の提唱した外交的キャッチフレーズを混ぜたり、「中国のインド洋進出」を矢印を添えて引っ張ったり、アメリカからのインド洋に向けて矢印を引っ張ったりと、結局のところ国家間の対立関係を炙り出すような、とってもグロテスクな代物になってしまった、とふりかえりながら思う。「地政学」的な知は、私のなかにばっちり内面化されていたのだ。

「いいかー。イギリスはこうやって縦に、フランスは横に進出していった。で、ここでぶつかるんだ。」

歴史の先生は、よく国と国の関係図を描く。矢印を黒板にすーっと引いて、国と国との相性を説明する。

国の進出方向に向けられる矢印。

矢印。

矢印によって、国は生き物のような意思を持つようである。地図を通して、アニミズム的な思考が立ち上がる。

地図を通してわたしの脳裏に浮かぶのは、国を率いる指導者の顔だ。コックピットに座って、国をうごかす指導者の顔である。

おそらく彼の脳裏にも、何かしらの矢印が浮かんでいるのだろう。

地図を眺め、ロシアの要人や知識人の記した書き物を読みながら、彼の脳裏に浮かぶ矢印をイメージしてみようとする。

だがそんなものは、もちろん所詮想像にすぎない。

にもかかわらず、矢印の持つ現実味は、2022年2月24日以後、確実に濃さを増したようだ。

多くの人が、その矢印は「実在する」と信じるほど、矢印は現実的に力を発揮することになるのだろう。

思わぬことが起きたとき、僕たちは想像力を拡張させる。

そして、起きるかもしれないと思われていた無数の事柄の中から、過去に起きた出来事に基づき、現在の世界やこれから起きそうなことを想像する。

しかしあまりに衝撃的な出来事である場合、過去の記憶の引き出し方や、解釈の仕方は歪みがちだ。交戦国双方からの情報も限定的である。

いつの間にか、ある一定の方向にしか歴史が動かないのではないかという確信ばかりが強まっていく。世界の可能性に対する信頼が狭められてしまうような感覚だ。

彼らの内在的な論理を推し量ることには一定の意味はあるだろう。

しかしその論理に乗っかり、現実的には「この道しかない」と決め込むのはどうだろうか。こういう時こそ、そこに飲み込まれない、別のみちすじを想像することが大切だと思う。

歴史が、そのような狭められた一つの道を舗装していくようなものになってしまっては危うい。我々は常に、別の矢印を引っ張る可能性についても考えを巡らせていくべきではないか。

――おいおい、ちょっと待ってくれ。現実的に考えることが急務なのでは?

なんて、ツッコミが当たり前のように入ることになるのだろうか。地政学的なことが現実的なことであり、現実的なことは地政学的なことである。といったような世の中になっていくのだろうか。

***

よみがえる近世帝国?

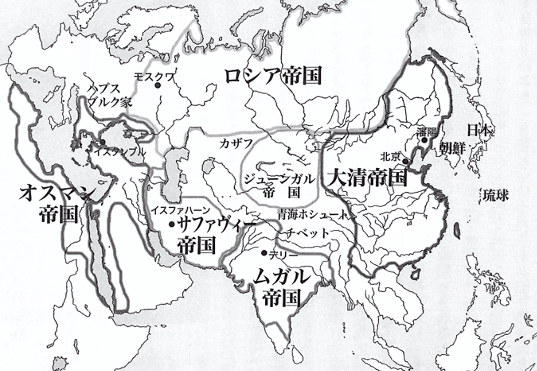

ところで冒頭の地図のユーラシア大陸の部分には、「欧州」「ロシア」「旧オスマン帝国」「イラン」「インド」「中国」が並んでいる。

このイラストを描いたとき、わたしの念頭にあったのは、歴史学者・社会学者である山下範久さんの「近世帝国」論だ。山下さんはイマニュエル・ウォーラーステインに師事した世界システム論の専門家で、世界システム論を発展的に継承し、これまで独自の帝国論をもとに、グローバル化の行く末を論じてきた。

「近世帝国」といっても、あまり聞き慣れない言葉かもしれない。おおむね16世紀から19世紀にかけて存在したユーラシア大陸の帝国群を指すものだ。

(出典:杉山清彦「中央ユーラシア世界―方法から地域へ」羽田正編『地域史と世界史』(MINERVA世界史叢書①)ミネルヴァ書房、2016年、第5章)

それに先立つ13世紀から14世紀までの間は、国境を超え、ヒト・モノ・カネが激しく動く”グローバル化”の時代であった。しかし14世紀半ばの寒冷化と、それに起因する災害、飢饉、黒死病のパンデミックをきっかけに、交易は一時縮小を余儀なくされた。

しかし14世紀末以降、ふたたび温暖化の影響から交易が活性化すると、16世紀にかけて商業で反映する新興国家が各地で栄えることになった。日本の織田信長、豊臣秀吉の政権もその一つである。

けれど人々の移動が活発化するのは、良いことばかりとは限らない。

これまでだったら一生出会うことのなかったような「よそ者」と接する機会が増え、見知らぬ人々の集まる都市で消費生活が浸透すると、今まで自然に共有されていた「あたりまえ」は崩れていく。

すると、人々はきまって不安になるものだ 。

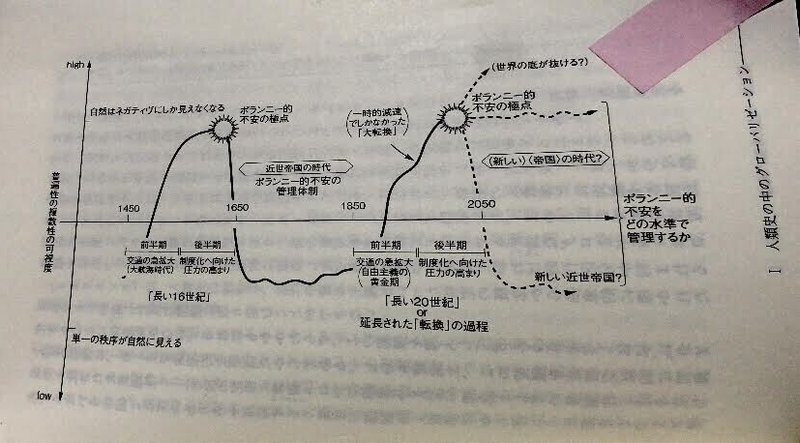

山下範久さんは、経済人類学者のカール・ポラニーの所論を引きながら、人間、自然、(貨幣の持つ)聖性のような、本来商品でないものが商品とされるようになることで、この世界の根拠が揺らぐ不安を「ポランニー的不安」と呼んでいる。

こうして1650年〜1800年頃の間、そうした人々の不安を、ローカルな世界観によって保護し、人々が不安にならないように管理する帝国が、各地に現れるようになった。うんと簡単にいうと、それが山下のいう「近世帝国」だ(参考:山下範久『現代帝国論―人類史の中のグローバリゼーション』NHKブックス、2008年、60-78、104-107頁)。

ただ、「ローカル」といっても、それぞれの帝国のなかでは、その価値は「普遍的なもの」としてたち現れるのがポイントだ。清においては、世界は天子=皇帝のおさめる天下であり、周辺国家は未開な夷狄(いてき)の地である。

しかしだからといって、その世界観をよそものに強制するほどの実力があるわけではない。ほかの帝国には、ほかの普遍的な世界観が存在するのだ。そのようにして世界は、地域ごとに、複数の”普遍”的世界観によって秩序立てられ、管理される。そのような時代を、山下は「ポランニー的不安の管理体制」と呼んだ。

(参考:山下範久『現代帝国論―人類史の中のグローバリゼーション』NHKブックス、2008年、106頁)

そのような環境では、かつてあったとされる秩序を、召喚し、取り戻そうという動きが活発化しがちだ。それがしばしば行き過ぎた形で、実際には存在しなかったような「伝統」を生み出すこともよくある。実際、我が国における「伝統」の多くも、ルーツはこの時代にさかのぼることができる。

さて、山下の所論の本領はここからだ。

その後、1850年から再び世界はグローバルな交通の時代に突入する。すなわち、各地域におけるローカルな”普遍”の底が抜け、世界全体がひとつのプラットフォームに包摂されていく時代のはじまりだ。

それは19世紀にはパクス・ブリタニカの形をとり、20世紀にはパクス・アメリカーナの覇権をともなった。

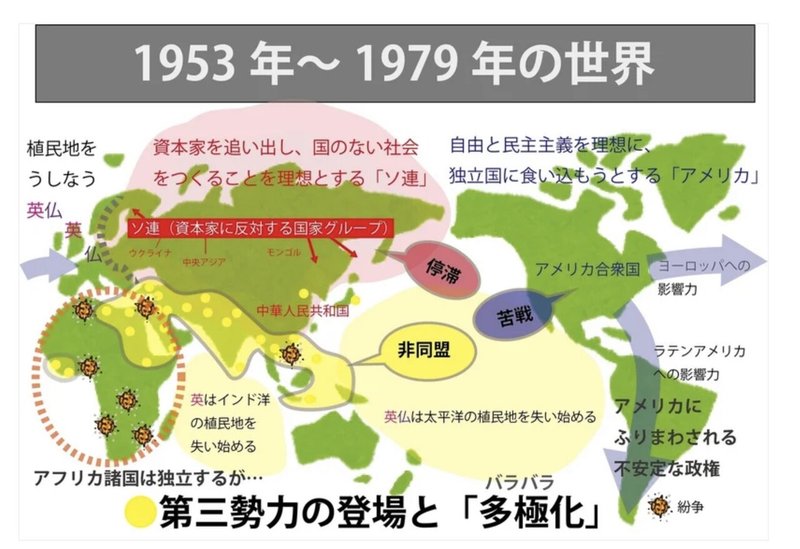

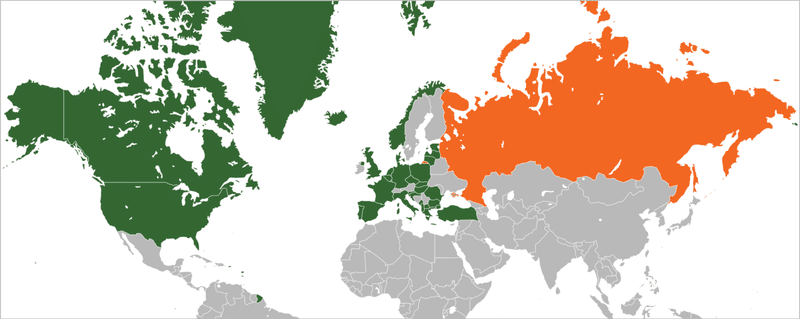

しかし、グローバルな開発には、痛みもともなう。二度の大戦と冷戦だ。世界は2つの陣営に分かれ、イデオロギーによって分断された。ただ、社会主義圏であっても資本主義圏との貿易関係があったように、世界が完全に2つの世界に遮断されていたわけではない。単に交通が”減速”されていただけだ。

しかし、その交通が一気にタガの外れたように加速し出すのが、1970年代のことである。いわゆる「経済のグローバル化」は、1980年代に構造調整プログラムを通して途上国を債務漬けにしつつ、1990年代にはアメリカ一強ともいわれる世界を生み出した。

一方、同じく1970年代から2010年代にかけて、インターネットが、世界の人々を連帯させるコミュニケーション・メディアとして注目された。1990年代のカリフォルニアン・イデオロギーが、1968年のグローバルな運動から生まれていったように、世界各地の社会運動家は、インターネットに無限の夢を投影していった。

いずれにせよ、こうして世界は、ローカルな空間に引きこもることを良しとしない状況へと、一気に変革していった。

世界のどこでも、人間は普遍的な権利によって保護されるべきであり、自然は普遍的に持続可能な開発を施されるべきだし、多様な価値は貨幣に換算される価値に変換されるべきだというわけである。

こうして、1650年代以来、300数十年ぶりに「ポランニー的不安」が再来することになる。

これに対する山下の、予言めいた見通しを引こう。

重要なことは、そのような規準がどのようなかたちで結晶化するにせよ、それが交通空間を求心化させる理念へと転化するならば、現在グローバリゼーションと名指されているこの過程は、今後おそらく数十年程度の時間で、理念的な空間認識の次元において、相互に不可視化しあうような複数のシステムの併存というかたちになることが、比較的高い可能性として予想できるということである。

(出典:山下範久『世界システム論で読む日本』講談社、2003年、235頁。太字は筆者。もっと易しい説明は、たとえば以下のリンクを参照されるとよいと思う)

「相互に不可視化しあうような複数のシステムの併存というかたち」というのは、ようするに、唯一普遍的な価値観などもはや存在しないのだから、そのまま、バラバラのままやっていこうじゃないか、というもの。いわば「21世紀の近世帝国」である(詳しくは『現代帝国論』(2008)を参照してほしい)。

冒頭で紹介した地図は、こうした山下の著作を読んでいて、世界がふたたび、相互交通を弱め、ユーラシア大陸の場合であれば「欧州」「ロシア」「旧オスマン帝国/イラン」「インド」「中国」といった、かつての近世帝国の空間に内閉していくのではないかという予感から描かれたものだった。

そして実際に2020年以後、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、実際に国境をまたぐ交通は大幅に縮小してしまった。そんな中、2022年2月、ロシアの現政権のはじめた戦争は、かつての近世帝国の一つである「ロシア」の空間定義に関わる問題であるようにも読める。

世界は、それぞれの歴史的な空間に引きこもりつつある。

ロシアにはロシアの普遍的論理があり、欧州には欧州の普遍的論理がある。しかし両者が正面切ってぶつかり合うことはない。21世紀にそんなことは、起こり得ない。対立する「矢印」が地図上にあっても、経済的コストを考慮すれば、実際に大国同士が戦うことはない。そのような暗黙の前提が、すくなくとも私の中にはあったことは認めなければなるまい。

サイバー空間上では、すでに「相互に不可視化しあうような複数のシステムの併存というかたち」は生まれつつあるのかもしれない。

自由と連帯の理念から生まれたインターネットは、21世紀に入り、国単位に分割されている。AIによる翻訳技術が高まれば、世界各地の情報がより一層ひらかれるとも思うが、そもそもアクセスが閉ざされてしまっては、翻訳自体不可能だ。今後、各国の情報が翻訳のされすぎてしまうことも、実は問題だったりするとは思うのだが、現地からのアクセスが途絶えてしまえば、おのずと情報の回路は限定されてしまう。現在のロシア国内の情報に、素人の私はほとんどリーチできない。言語という交通の遮断がもたらす副作用も甚大だ。

ロシアの不在

最後に、授業について。

そもそもロシアの扱い自体を、見直さなければなるまいなというのは、全国の先生方は間違いなく考えていることだと思う。

でも、どのように?

ウクライナとロシアの関係(キエフとモスクワ)や、ポーランドとウクライナの関係(コサック含む)、それにロシア帝国とロシア革命、独ソ戦などについては、もともとふつうに扱っていたことではある。

でもたとえば先ほど、1970年代以降、「経済のグローバル化」が、1980年代に構造調整プログラムを通して途上国を債務漬けにしつつ、1990年代にはアメリカ一強ともいわれる世界を生み出したと書いた。

だが、その影では、ソ連崩壊後のロシア「ショック療法」と呼ばれる激烈な形でグローバル経済に包摂されようとし、国民生活の破綻を招くとともに、オリガルヒと呼ばれる新興財閥が成長するきっかけともなった、といった国内的な事情について、あまり首を突っ込んで教材化したことはなかったなと反省する。

20世紀の大衆社会化についても、高校の教科書にはスターリン様式もなければ、社会主義リアリズムもない。同時期のアメリカについては、アメリカ的生活様式が大々的に扱われるわけだが、少なくとも冷戦期のソ連の国民生活は、まるで”なかったこと”のような扱いになっている。ウクライナについても、物議のある大飢饉は教科書では大きく取り上げられていない。

そしてなにより、2014年のクリミア危機をどう見るかは、冷戦/冷戦後をどう見るかということとも関わっている。

授業は、どのような手法で展開するにしても、授業者の教材観が色濃く反映するものだ。

さしあたって私はこれまでの見立て通り、冷戦という分断線よりも、1970年代以降のグローバル化の連続性のうちにとらえたほうが本質的だし、授業の組み立てとしても、わが国の状況と比べながら思考をひろげることができるのではないかと思っている。

数あるコメントのなかでも、デヴィッド・ハーヴェイ氏のコメントが、今のところもっともしっくりするものではある。

これまで暗黙の前提としていた事柄のうちに、ヒントが隠されていることは間違いない。2011〜2012年のロシアにおける反政府デモや、2013〜2014年のユーロマイダン以降の情勢について、私自身、追うことができていなかった事柄がたくさんある。

先月からいくつかロシア関連の書籍を読んでいるが、なかでもテリー・マーチン『アファーマティヴ・アクションの帝国―ソ連の民族とナショナリズム、1923年~1939年』と、今月のはじめからちびちびと読んでいる乗松亨平さんの『ロシアあるいは対立の亡霊』がおもしろい。後者には聞いたことのないロシアのポストモダン思想家がたくさん名を連ね、昨今話題のユーラシア主義(「西欧近代のうちには収まらない多様なその外部(アジア、ユーラシア、東洋)を束ね、西欧と架橋しあるいは対抗する役割」を見出す思想。「戦前の日本のアジア主義や「八紘一宇」とも通じる」)についての言及もある。ユーラシア主義のもとでは、「さまざまな民族と領土を支配下に収めるほどに、理念的同一性を強めていける」という(同書、92-93頁)。

戦況や各国政府の対応などを見るに、今後の情勢は、暗澹たるものとなるのかもしれない。しかし、ナショナリズムやポピュリズム、戦争と情報、人間の安全保障など、同時代的な要素は、われわれはどこまでも愚かだという事実を突きつける点で、悲しいかな最良の教材となる。

くりかえすが、現実を見て「この道しかない」と決め込むのではなく、そこに飲み込まれない、別の針路を、歴史をふりかえりながら想像していく。

平和を願いながら、わたしにできることをすすめていきたい。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊