地域教育で地域を活性化 by 松岡明希 / 嘉穂高等学校(福岡) #住み続けられるまちづくり

・We can make a difference! 世界を変えるのは私たちだ

私は新たな視点をこの2か月で学び、さまざまな事を吸収、発信してきた。このプログラムの総括として私が述べたいことは、“今後の世界を担っていくのは私たちである”ということだ。今回、まずは地元の地域活性化をしていく策として、また住み続けられるまちを実現するための地域教育について考えていく。

・なぜ教育に目を向けたのか、その理由

今、私たちは1日の半分以上を学校で過ごしている。私たちはそこで、学校教育の影響を大きく受けている。「(一社)キリマンジャロの会、笹瀬正樹先生」によると、タンザニアの学校では、公立と私立では使っている言語が違っていて、苦労をする人がいる。また、学校に通うことができない人もいると聞いた。しかしながら、日本ではみんなが同じ言語で、平等に教育を受けることができている。つまり、日本での教育は子供の成長に大きな役割を担っている。

そして、私はロハスビジネスアライアンスの大和田順子先生のプログラムで、先生の話を聞いた時、非常に感動した。

先生が教えてくれたのは、「農家でない家の子供たちに農業を教える」という取り組みである。

なぜこのような取り組みが行われているかというと、次世代へ農業の継承をしていく中で非農家の親子にも農業体験をしてもらい、そのことによって、地域を維持、発展させていこうとしていることがわかった。

私の思う地域愛とは、衆議院議員の野田聖子先生が言われた「海外に行って必要なのは言語力なのではなく、どれだけ自分の地元のことを語ることができるかである」という言葉を聞いて、たとえ他の地方に出たとしても、自分のまちのことを、誇りをもって語ることができるということであると考えた。また、前内閣官房の鈴木宏和先生が言われた「他の地方に行ってしまっても旅行やふるさと納税をしていく第2期総合戦略を」という言葉から、「一生地域に貢献したいと思うことができるようにすること」でもあるのではと考える。

大和田先生のお話、また私の考える地域愛から「住み続けられるまち」、「地方も都市も発展していく」ために、地域教育を推進、またよりよいものにするための策が必要であると考え、本テーマを設定した。

・調 査

今回、地域教育の現状を知るためにアンケート調査を行った。

・対 象

福岡県立嘉穂高等学校1,2年生の生徒(約600名)

#せかい部 ×SDGs探究PJメンバーなどにインスタグラム、LINEでアンケートを依頼

計184通の回答が来た。

・調査方法

コンタクト管理ツールの「formrun」を使用

嘉穂高等学校の生徒にはQRコード、その他の人にはURLを配布

・内容

①嘉穂高校の生徒ですか?

②学年

③性別(任意)

④都道府県

⑤住んでいる都市の郵便番号

⑥あなたの住んでいる地域のよい所を書いてください。(複数回答可)(自由記述)

⑦自分が住んでいる地域のよい所を聞かれたとき、何も調べずにいくつ思いつきましたか?(選択肢は“4つ以上”、“3つ”、“2つ”、“1つ”“思いつかなかった”)

⑧あなたの住んでいる地域について、いつ学習しましたか?(複数回答可)(選択肢は“幼稚園”“小学校”“中学校”“高等学校”“わからない”“学習したことがない”)

⑨何かメッセージはありますか?

・仮 説

私は「地域教育を受ける時期が早ければ早いほど、地域の良いところが多くわかるであろう」という仮説を立てた。

・結 果

今回は⑦と⑧の回答を回収した。割合は小数点以下四捨五入。

※地域教育を受けた時期(⑧)において複数回答可としてあるため人数を足しても184にはならない

※今回、幼稚園で地域教育を受けたことがある人が4人と非常に少なかったため、データ分析が非常に難しい。そのため、幼稚園のみを回答していた1名を除いた183人を今回のデータとして使用する。

・結果からわかること

⑧の質問で13人(7%)が“学習を受けたことがない”と回答した。

その中で⑦の質問に“思いつかなかった”と回答した人は唯一の2桁のパーセント(15%)と他に比べて非常に高い数字となった。

⑧の質問より、最も小学校で地域教育を受けてきたということがわかった。

⑦の質問より、最も“4つ以上”と答えた割合が小中高で低かったのは高等学校で地域教育を受けてきた人たちである。

⑧の質問で“わからない”と答えた人を除くと、“4つ以上”と答えた割合は24%と小学校が1番多く、以降中学校(22%)、高等学校(17%)とだんだん割合が小さくなっている。

よって、今回私の立てた“地域教育を受ける時期が早ければ早いほど、地域の良いところが多くわかるであろう”という仮説は正しかったと分かる。

今回は最も地域教育を受けている人が多い小学校、“4つ以上”と答えた人が最も少なかった高等学校に私が提案する地域教育をあげる。

・小学校での地域教育

小学校を受験する人はなかなかいない。よって、今自分の住んでいる地域の学校に通う可能性が高いためその地域を好きになってもらいやすい。また、小学校は6年間あるため、6年間を見越した長期の地域教育が可能である。

以上の点から、小学校ではこのような地域教育が有効であると考える。

・パターン1 (田舎の場合)

コンセプト:地域のことを知り、身近に発信。知ることや発信することの楽しさを知る

1年生 まちたんけん(自分の町が自然でいっぱいであるということに気づかせる)

2年生 まちたんけん(自然がどこに、どのようにあるのかを調べる)

3年生 まちとのふれあい(実際に自然に触れあってみる)

4年生 地域の誇れるところを知る (市役所の方に来てもらい、自分たちの市のどのようなところが優れているのか、教えてもらい、地域の事を誇りに思う)

5年生 地域の改善したいところ (今までよい所ばかりを学んできたが、どこを改善すれば多くの人が住み続けやすいと感じるのかを考察し、改善策を出してもらう)

6年生 周辺地域とのディベート(このディベートをするためには、自分の地域の事をより知っていないといけない。そして、他の地域の「このような取り組みがよい」など評価し合うことで、相手を認め合うと円滑な話し合いが進むということを学ぶと同時に、各自が住み続けられるまちというモデルを確立する。)

パターン2 (都会の場合)

コンセプト 都市のいい所を知りつつ、自然も知り、多様な考え方を持つ

1年生 まちたんけん(ビッグシティーを回り、自分の市について知る)

2年生 まちとふれあう(実際に内部に入り、感動する。この市で働きたいと思わせる。)

3年生 地域の誇れるところを知る(市役所の方に来てもらい、自分たちの市のどのようなところが優れているのか、教えてもらい、地域のことを誇りに思う)

4年生 自然探し(大きな建物に注目しがちだが、実は自然もあるということを知り、自然遊びをしてみる※田舎の人に比べて自然遊びをしたことが少ないと予想される)

5年生 地域の改善したいところ (今までよい所ばかりを学んできたが、どこを改善すれば多くの人が住み続けやすいと感じるのかを考察し、改善策を出してもらう)

6年生 周辺地域とのディベート(このディベートをするためには、自分の地域のことをより知っていないといけない。そして、他の地域の「このような取り組みがよい」など評価し合うことで、相手を認め合うと円滑な話し合いが進むということを学ぶと同時に、各自が住み続けられるまちというモデルを確立する。)

・小学校での教育のまとめ

小学校ではまず、自分の地域について浅く、広く知るということが大切なのではと考えた。今回の「#せかい部×SDGs探究プロジェクト」でもファーストステップはまず自分の周りのことを「ジブンゴト」としてとらえることが大切であると言われていた。それを小学校段階でクリアすることで、地域愛が生まれやすくなるのではないかと考える。

・高等学校での地域教育

“4つ以上”地域の良い所を思いついたという割合が最も少なかったため、もっと魅力的な地域教育を行う必要があると思う。また、高等学校は様々な地域から多くの人が集まってくる。つまり、さまざまな政策を掲げている市区町村の人が同じところへ一同に集まり、積極的なディベートができると考える。また、活動の幅が広がるため、海外との交流も可能になると考える。

・パターン

コンセプト 世界へトビタテ!そして地元のいい所を語れるように!

1年生 自分の住んでいるところと、通っている学校がある地域を比較する。(この時、自分の住んでいる地域と通っている学校がある地域が同じ人は、ナビゲーターとしてその地域を紹介する)

自分の地域についてプレゼンテーションをする。その後に、ほかの人のプレゼンテーションで興味を持った地域について探究活動をする。そして、市区町村長になったつもりで政策を提言し、実際に学校内で模擬選挙をしてもらう。また、(#せかい部×SDGs探究PJのプログラムで)内閣府男女共同参画局、吉田真晃先生の話に挙がった「選挙で若者が投票をしないということは、政治に若い世代は関心がないというようにとらえられて、若者に対する政策があげられない」という事態を解消するキーになると考える。そして、この政策を実際に市に提案をする。

2年生 海外の高校とzoom等を使ってお互いの市についてディスカッションをする。そこで、異文化体験をしていくなかで、考えたこともないような新しいものの見方をすることにより、より自分の地域の良さがわかるとともに、さらに良い考え方が生まれると考える。

その後、ふるさと納税の返礼品として適切なものを考える。その際、特産品や財政の面を考慮する。この活動により、将来的にこの都市を離れてしまったとしても、ふるさと納税で地域に貢献するという方法を知ることができる。それと同時に、地の地域の特産品を再発見して、自分の町のことについて誇りをもって語ることができるようにする。

3年生 いままでの振り返り。さまざまな経験をしてきた地域教育のまとめとして、地域の活動に参加をする。卒業後、就職、進学で地域を離れたとしても、地域貢献をし続けることができるようにする。

・高等学校での教育のまとめ

10代後半になると、活動範囲や考えも広がる。よってこのような活動範囲を大幅に広げ、さまざまな考えを得ることのできる地域教育が最適であると考えた。同時に、地方からの人口流出は避けることのできないこともあるため、もし地元を離れたとしても、ふるさと納税などで地元に貢献できる方法を伝えると同時に、自分の町について誇りをもって語ることができるようなシステムを構築していく必要があると感じた。

・地域教育まとめ

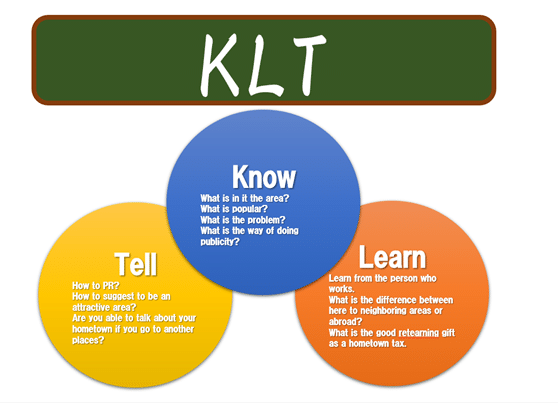

私は地域教育のコンセプトとして「知り、学び、伝える」という3サイクル(KLT)を念頭に置いた。これら3つが備わることによって、より私たちは地域のことを好きになり、大人になっても何らかの方法で地域貢献をしていきたいと思うのではないだろうか。

そして、何よりも大切なことは、継続して地域教育を行うことであると考える。幼い頃から将来を見越しての教育を行う必要がある。私の計画では、小学1年生での「まちたんけん」が高校3年生での「地域貢献」とつながっている。いわば、地域貢献は「まちたんけん」で知った自分のまちの良い所で実際にアクションを起こすという発展形なのである。

・すべての講義(プログラム)を受けて

今回、私がこのプロジェクトに参加した理由は2つある。

1つは将来の夢を実現するためである。私の将来の夢は外交官になることだ。私は応募するとき、このような文章を送っていた。

「私の将来の夢は外交官になり、日本の情報を世界に発信し、諸外国との関係をより良好なものにすることです。その夢を実現するために、幼稚園の頃から大好きな英語を頑張ってきました。中2で英検2級、中3でGTEC basic 1016点と徐々に英語力も増してきました。外交官への第一歩は、多くの国々の歴史や文化を学ぶことだと思います。そこで私は日本の情報を伝えるために、まず自分の足元である地域のことや学校のことを知る必要があると思い、中学校では広報委員長として学校新聞を作りました。高校では新聞部に入部して、さまざまな広報活動を続けています。そうした時に、『#せかい部×SDGs探究プロジェクト』の存在を知りました。ナビゲーターの方から多くの話が聞けると知り、夢に近づくことができる大きなチャンスだと思いました。また先日、留学経験のある先輩からさまざまな話を聞くうちに、留学への興味も増してきました。私も『#せかい部×SDGs探究』での活動を軸に、地域のことについてもっと深く学んでいきたいと強く思い、このプロジェクトに応募することにしました。世界を拓くトップリーダーになることができるよう、この『#せかい部×SDGs探究』での活動を通して多くのことを吸収し、発信していこうと思います。(自己紹介と意気込みコメントに記載したもの)」

今回、全プログラムに参加したことで、日本の課題、世界の課題について知ることができ、その問題の解決方法をみんなで考えることもできた。他のメンバーの発言からも学ぶことは多くあり、楽しい毎日だった。

2つ目は広報力を磨くこと。私はベストレポーターを目指し、さまざまな媒体を使って、今回のプロジェクトで学んだことを共有してきた。多くの方が見てくれて、声をかけてくれた。私が最も嬉しかったことは、学校の友達が、「ピッキオの楠部真也先生」がプログラムの中で教えてくれた「日本人は鯨ばかり食べているイメージ」という私の共有した情報を覚えていて、授業で発言してくれたことである。そのときに私は「みんなに情報を正しく正確に伝えることができてよかった」と思った。

そして、今回のプログラムに参加して私の考え方は大きく変わった。中でも私の考え方をがらりと変えたのは、「ロハスビジネスアライアンスの大和田順子先生」のお話である。

先生のプログラムでは、「おおさき生きものクラブ」で非農家の親子が生物多様性に親しんでいると聞いて、私は地域教育に対し、非常に興味を持った。そこからは、さまざまなナビゲーターの先生方に教育にスポットライトを当てて質問をしてみた。

私はこのプロジェクトをたまたま見つけた。あの日、偶然にもトビタテ!留学JAPANのホームページを開いた。そこから私は熱中した。もし、あの日パソコンに向き合っていなかったら、このプロジェクトの一員になることはできていなかっただろう。メンバーの一員になることができて、本当に良かったと思う。

今後も「なぜ?」と思うことをそのままにせずに探究していきたい。まずは自分の周りのことから少しずつ変えていって、多くの人が「住み続けられるまち」を目指して、一生答えが出ない問題ではあるが、そのアプローチ方法を考えていきたい。

そして、世界を拓くトップリーダーになりたい。

Practice makes perfect!

We can make a difference!

・住み続けられる町づくりを

・地域教育

・世界を拓くトップリーダー

嘉穂高等学校(福岡) 松岡 明希

#せかい部 ×SDGs探究PJ高校生レポーター(住み続けられるまちづくり)

#せかい部 #せかい部sdgs #せかい部sdgs高校生レポーター #住み続けられるまちづくりを #地域教育 #大和田順子 #ロハスビジネスアライアンス #野田聖子 #笹瀬正樹 #キリマンジャロの会 #楠部真也 #ピッキオ #吉田真晃 #鈴木宏和 #KLT #外交官 #広報 #なぜ? #全講義参加 #全プログラム参加#Practice makes perfect! #We can make a difference #英語バージョン #世界を拓くトップリーダー #福岡 #嘉麻市 #嘉穂高校

※そして今回、世界にこの内容を発信したいと思った。世界の人に見てもらうときに、言語の壁がある。これを何とか解消したいと思った。私は家の時間、学校での休み時間を使って日本語で書かれたレポートと電子辞書を片手に、ペンをも一方の手に、パソコンでカタカタ打ち続けた。そして、英語版のレポートも完成した。ぜひ、こちらも見てもらいたい。

(内容は同じです)

Do revitalization by regional education

Haruki Matsuoka

#Sekai-bu×SDGs Reporter (Sustainable Cities and Communities

Kaho high school (Fukuoka)

・We can make a difference!

I learned some new point of views and I absorbed and sent out a lot in these two months. What I want to say as a summary of this project is “We can make a difference.” This time, I would like to think about regional education which leads to sustainable cities and communities as a policy which our area goes revitalization at first.

・Why I paid attention to EDUCATION.

Today, we spend almost all the time in school. We are influenced on the education a lot. “Group Kilimanjaro Inc. (GKI), Mr. Masaki Sasase” said that “the language which are used in Tanzania’s school is different (The difference between public school to private school). Some are suffering from this fact”. But Japanese student can study equally like everyone go to elementary school and junior high school, and we use the same language “Japanese”. It means, Japanese education plays an important role in our growth.

And, I was impressed when I heard Mrs. Junko Owada (LBA LOHAS Business Alliance)’s lecture. She told me effort that give a chance to the family which is not farmer to do farm. Why they do is by the family do farming when they inherit the farming method, they try to preserve and progress the area.

I think “the love of the area” is even if we go to another place, we can talk about them with pride (I thought that because of Seiko Noda, a member, the House of Representatives (Lower House)’s words that “The thing which is important when we go abroad is not the language skill. We need to know about our hometown a lot.”). Also, I think “they want to contribute to their hometown forever” because Mr. Hirokazu Suzuki, the previous Cabinet Secretariat, said “even if they go to another place, they contribute to their hometown by traveling and doing hometown tax which is called “The second, Integrated Strategy.”

The lecture from Mrs. Owada and my thought about love of the area, I thought “Regional education is very important” to reach sustainable cities and communities and progress both, the country and town. So that, I thought we need to promote regional education and try to be much better, I paid attention to this.

・Research

I did survey by questionnaire in order to know the present circumstance of regional education.

・Object

Students in Kaho high school (grade1 and grade2, about 600 students)

The member of “#Sekai-bu×Explorer SDGs”, and so on (I asked them to answer by using Instagram and Line)

I received 184 answers.

・The way of research

I used contact management tool,” form run”.

I gave QR code to Kaho high school’s students and URL to another people

・Contents

① Are you a Kaho high school student?

② Grade

③ Gender(voluntary)

④ Prefecture where you live in

⑤ Zip code of your residence

⑥ Please write the good points where you live in(Please write it as many as possible) (free writing)

⑦ When you were asked, “Please write good points of city or town where you live in”, how many answers could you write? (I gave them the options “1”, “2”, “3”, “4 or more” and “I couldn’t get up with that.”)

⑧ When did you do regional education? (Their options were “kindergarten”, “elementary school”, “junior high school”, “high school”, “I haven’t done”, “I don’t remember”) Multiple responses accepted.

⑨ Do you have any messages?

・Hypothesis

The earlier they start regional education, the more they can know the good points of their hometown.

・Results

This is the result of Q⑦&⑧ (I discarded numbers after the decimal point.)

※ Q⑧ is multiple responses accepted, so the sum cannot be 184.

※ In this time, the person who done regional education was 4, so it is too difficult to analyze the data. So, I will use only 183 data (except the person who only chose kinder garden)

・The things which I can know from the results

In ⑧, 13 people(7%) chose “I haven’t done”.

In that, the person who answered “I couldn’t get up with that”’s ratio was 15% (It was only the data which is over 10%). It was bigger than anything.

In ⑧, the place which done regional education the most was elementary school.

In ⑦, the person who said “over 4”’s ratio of high school student was the lowest of the three(elementary school, junior high school, high school).

In ⑧(except the person who answered “I don’t know”), the person who answered “over 4”’s ratio the most was elementary school(24%), and after that, junior high school(22%), high school(17%). The older they learn, the more they cannot know the good points which they live.

It means, my hypothesis “The earlier they start regional education, the more they can know the good points of their hometown.” was correct.

In this time, I’d like to suggest the original way of regional education. One is elementary school (The most people are doing), and the other is high school (The person who know the good points’ ratio was the lowest.)

・Regional education in elementary school

The person who exam an elementary school is rare. So, may be children go to their hometown school. It means, they can love their hometown. Also, elementary school student has 6 years. Teacher can think the program with long sight.

In conclusion, I think elementary school’s regional education will be effective if we do the following idea.

・Pattern 1 (Country – rural areas version)

Concept: Know our area and sending out. Know the fan of know and sending out.

Grade1 Explore our town (They realize that they have a lot of nature.)

Grade2 Explore our town (Research where and how nature is.)

Grade3 Come into contact with nature (They play with nature in reality)

Grade4 Know the point which is superior (We asked the person who works at municipal office to come to their school and talk about the point which they are able to talk them with pride. After that, we have the pride.)

Grade5 Think the point which they want to change (We learned only some good points, so they consider a point which they want to improve in order to make the town where many people feel happy when they live in)

Grade6 Debate with neighboring area (If we debate this, we need to know about their

country a lot. and by evaluating each other’s ideas,

they are able to know if we recognize each other,

they are able to debate smoothly. And make a model

of sustainable cities and communications)

・Pattern 2 (City-urban areas version)

Concept: Know the good points of city and know nature both and have some diverse ideas

Grade1 Explore our town (Walk the big city and know about the good point of the town)

Grade2 Come into contact with nature (Go into in reality, and be touched. And we want them to work in the city.)

Grade3 Know the point which is superior (We asked the person who works at municipal office to come to their school and talk about the point which they are able to talk them with pride. After that, we have the pride.)

Grade4 Search nature (We usually see a very big tower a lot, in fact, they have nature. They

realize and play with it. ※ Maybe they don’t play with nature as

much as town.)

Grade5 Think the point which they want to change (We learned only some good points, so they consider a point which they want to improve in order to make the town where many people feel happy when they live in)

Grade6 Debate with neighboring area (If we debate this, we need to know about their

country a lot. and by evaluating each other’s ideas,

they are able to know if we recognize each other,

they are able to debate smoothly. And make a model

of sustainable cities and communications)

・Summary of elementary school regional education

At first it is important when we are in elementary school that know about our hometown a little, bit a lot. And I was said by “sekaibu” every time that “You need to think about the things with you”. By clearing this step when we are elementary school students, we are able to generate “Love of the area”.

・Regional education in high school

The person who answered “over 4”’s ration was the lowest, so I think we need to do more attractive regional education. Also, in high school, many people come from far from here. It means, many people come from the city which thought various policies assembled in the same place. So that, they will be able to debate much bitter. And, our scope of activity spread, we can interaction with the person who are in abroad.

・Pattern

Concept Fly away to the world. And we want you to talk about the good points of our hometown!

Grade1 Compare with their hometown and the city where they go (then, if the person who

goes to their hometown school, they introduce about their hometown as a navigator.).

Do presentation about their area. After that, research about the area where you are interested in when you heard the presentation. And they suggest the policy as though they become mayor. And do trial vote in the school. And Mr. Yoshida (the Cabinet office gender equality bureau) said “If young people don’t vote, it means this generations are not interested in politics (they thought that) and they don’t do action for young people.” I think it is the key of resolve the problem.

After that, we actually suggest the policy to the city.

Grade2 They discuss about their city with the person who goes to another countries’ school by using zoom.

And there, they do cross-cultural exchange and the new point of view. They will be able to get a new way of thinking.

Later, we think the property returning gift as a hometown tax. At that time, they

consider their specially product and finance.

Grade3 contribute to the town and LOOK BACK!

As the summary of regional education, they join area’s activities. After graduate from

school, even if they go to another place (because of getting a job or going to school), we want them to keep contributing the area.

・Summary of the high school student

When the person became the second half of the people aged between ten and nineteen, the way of thinking and the range of active will become better. As the same, the population outflow to urban areas from rural areas cannot avoid this situation. We need to tell the way of contribute to the area by doing hometown tax.

And I thought we need to construct the system which is able to talk about our hometown with pride.

・The summary of regional education

I kept in mind this concept [know, learn, and tell] (KLT), 3 cycle when I suggest the style of regional education. By being gifted this, we are able to love their city a lot, and maybe they think, “I would like to contribute to hometown forever!”

And what is more, the thing that is the most important is keep doing regional education. We need to plan the schedule and anticipate the future since they are little. In my plan elementary school’s Grade1 plan,” Explore our town” is related to high school’s Grade3 plan,” contribute to the town”. So to speak, “contribute to the town” is the progress program. They do the actions where they found the good place when they were elementary school student.

・All programs I received

In this time, I have two reasons that I decided to join this project.

First is to come true my dream. My dream is to become a diplomat. When I applied this project, I sent the following messages on my application.

[My dream is to be a diplomat. By sending out information about Japan to the world and make the relationship between Japan to another country a better thing. To come true my dream, I kept studying English which I like since I was kindergarten student. I passed Eiken 2 when I was 2 grade of junior high school student and I got GTEC basic 1016 when I was 3grade junior high school student. My ability of English got better. I think the one step to be a diplomat is to learn about many countries’ histories, and cultures. And then, I thought “To tell the information of Japan, I need to know about my hometown and school at first.” I made school newspaper as a public relations chairman when I was junior high school student. In high school, I joined the newspaper club and I continue sharing information. At that time, I met “SEKAI-BU SDGs”. I knew that I can hear that I can get some information from navigator, I thought it is a BIG chance to reach my dream! And a few days later, I heard a lot of things from senior who used to study abroad in U.S. I became more interested in study abroad. I would like to study about a lot of things deeply. #Sekai-bu SDGs will be the core of my learning. That’s why I decided to apply #Sekai-bu SDGs. I would like to absorb a lot of things and sending out information of #Sekai-bu SDGs in order to be a top rider in the world. (I sent this to #Sekai-bu SDGs as the self-introduction and eagerness comment)]

In this time, I participated all programs and I could know the problem of Japan and the problem of the world. We could be able to think the solution with the member of sekai-bu SDGs. I learned a lot of things from them. I spent a lot of happy time.

The second is ability of publicity. I wish to be selected as the Best Reporter, I used a lot of medium, and shared a lot of information. Many people read or watched them, and shared these information a lot. The happiest thing for me was, when I shared the information, ” The image of Japanese people is eating whale everyday” (The words I heard from Mr. Masaya Kusube, Representative of Picchio), one of my friends remembered my information and he spoke about that in the class. I thought “I am happy because I could share the information exactly!”

And after I joined this project, my way of thinking was changed a lot! And the thing which changed me the most was the lecture which Mrs. Junko Owada gave. She told us “Osaki Ikimono Club (Osaki Creatures Club)”. This is the project for the non-farming family. By teaching biodiversity, they want the area continue. I became very interested in education after I took her lesson. From that, I asked some questions to navigator about the education a lot.

I happened to find this project. I chanced to open Tobitate’s website. I was absorbed in a lot from then. If I didn’t watch the sight that day, I won’t be able to be a member of sekai-bu SDGs Reporters. I am happy to be a member of sekai-bu SDGs Reporters! I would like to search for the thing which I feel “WHY?”. I would like to change a little from near here. And every people search for a “Sustainable Cities and Communities” And it is the big problem and I will not able to resolve this difficult problem, but I want to think the way of approach. And, I want to be a leader of the world in future.

Practice makes perfect! We can make a difference!

嘉穂高等学校(福岡) 松岡 明希

#せかい部 ×SDGs探究PJ高校生レポーター(住み続けられるまちづくりを)

#せかい部 #せかい部sdgs #せかい部sdgs高校生レポーター #住み続けられるまちづくりを #地域教育 #大和田順子 #ロハスビジネスアライアンス #野田聖子 #笹瀬正樹 #キリマンジャロの会 #楠部真也 #ピッキオ #吉田真晃 #鈴木宏和 #KLT #外交官 #広報 #なぜ? #全講義参加 #全プログラム参加#Practice makes perfect! #We can make a difference #英語バージョン #世界を拓くトップリーダー #福岡 #嘉麻市 #嘉穂高校

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?