成城学園がつくった「はじめて」の軌跡 ~後編~

前回に引き続き、成城学園がつくった「はじめて(かも)」を紹介します。常に新しい試みに挑戦し、楽しみながら真摯に取り組む学習の姿勢は、大正時代からしっかり引き継がれています。

前編はこちら

50メートル+数センチの外プール

成城学園は、1925年から数年かけて、東京都牛込(現・新宿区)から砧村に移転し、新校舎や講堂などの施設整備を進めました。そして1930年春、成城小学校は当時まだ珍しかった外プールの建設を決行。同年8月に無事完成し、9月にはプール開きが行われました。しかし実はやや突貫工事だったせいか、底面を測ると50メートルでしたが、縦は壁面が開いて実測50メートルプラス数センチになったとの記録が。結果、「長水路」としては認められないというハプニングとなりました。

スキー教育の幕開け

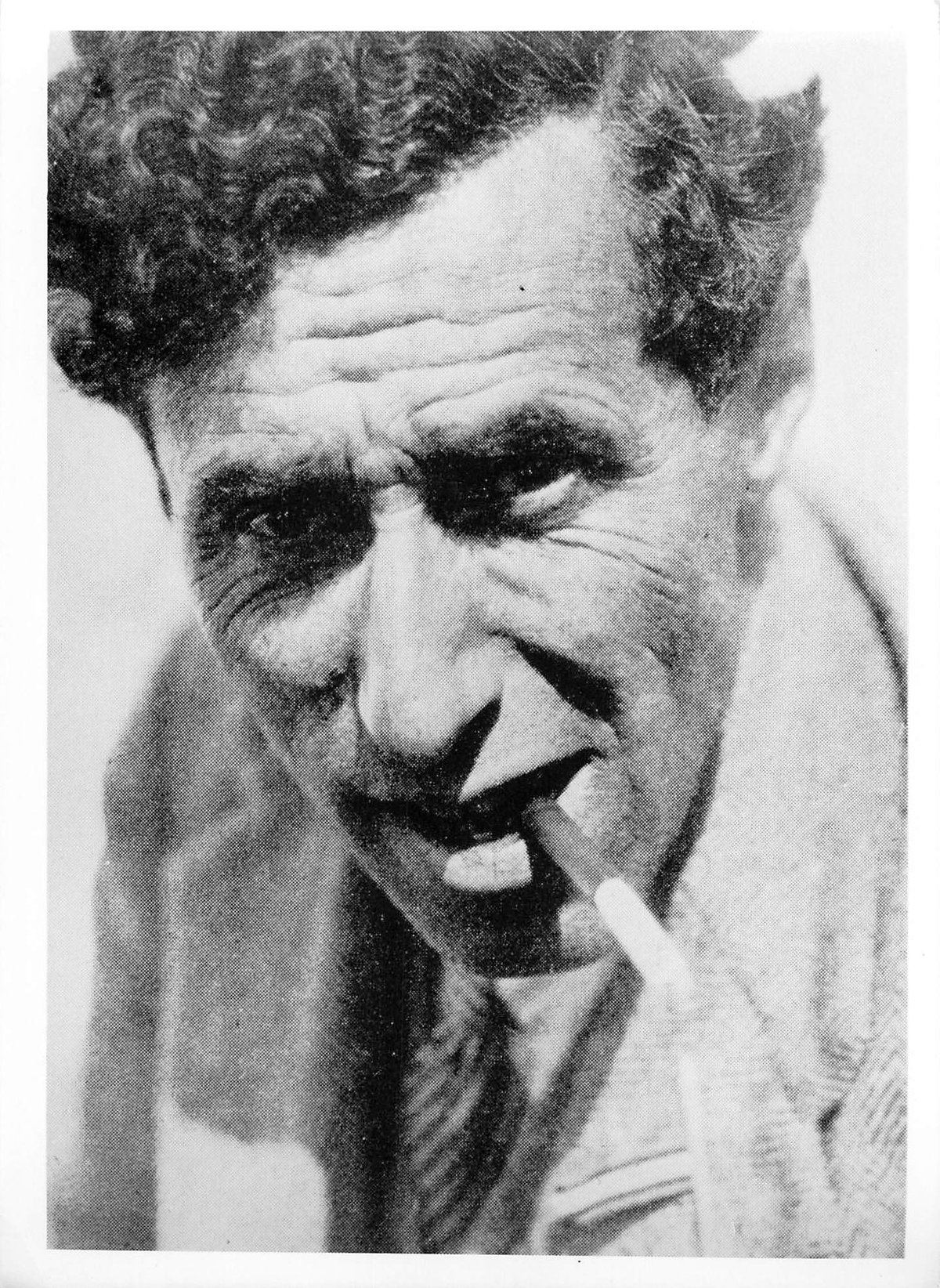

スキー学校が始まったのは昭和初期のこと。子どもたちに「世界一から学ばせたい」との思いから、スキー界の第一人者ハンネス・シュナイダー氏を招き、スキー教育を取り入れました。池の平でのスキー学校を玉川学園と合同で開き、戦後にはオーストリア国立スキー学校のクルッケンハウザー教授の指導も受けました。スキー学校は、現在でも初等学校、中学校高等学校で実施されています。

本場仕込みのリトミック

日本のリトミック研究者である小林宗作は、ヨーロッパでの留学経験があり、そこでリトミックを学びました。1925年、成城幼稚園の初代主任になった小林は、早速子どもたちにリトミックを教え始め、次第にその教育は世に知られていくように。やがて小林の活動は、日本のリズム教育の基礎となっていき、高い評価を受けます。そして現在でも、幼稚園ではリズム表現としてリトミックを取り入れています。

2回にわたって成城学園の「はじめて」を紹介してきましたが、実はこれらはほんの一部。

ほかにも、以前noteでご紹介した「学校劇」も成城小学校が発祥だといわれています。

創立以来さまざまな「はじめて」に取り組んできた成城学園。伝統を大切にしながら、常に新しいことに挑戦する姿勢は、過去から現在、そして未来にもしっかり受け継がれていくでしょう。

文=sful取材チーム

本記事の無断転載・複写を禁じます。

※『sful-成城だより』vol.8(2016 Winter)を再編集しました。