#12.1 「DXの本質」 Zone Management

【はじめに】

デジタル化社会にシフトしていく中で、企業がデジタルテクノロジーを活用した企業変革、いわゆる「DX」を推進していかなければ生き残っていけないような時代です。DXを実現していくにあたって、課題となるのは既存事業の存在です。企業変革をしなければいけないといっても既存の事業をいきなりデジタルシフトすることはできません。かといって、小さな実験ばかり繰り返していても、「PoCシンドローム」や「実証実験依存症」に陥り、企業変革にはいたりません。ここで、本業とは切り離した「出島モデル」が採用されることがあります。既存事業と切り離すことは悪いことではありません。しかし、単に切り離すだけでは、破壊的なイノベーションによる企業変革を実現することは難しいのです。

では、どうすべきでしょうか?

実はデジタル化よりも、この経営マネジメントの方が難易度が高く、DXが上手くいかなかったり、小さなのもので終わってしまったりするのです。

ここで、颯爽と現れるのが「ゾーンマネジメント」という管理手法です。

「ゾーンマネジメント」 は「キャズム」の著者であるジェフリームーア氏が、環境の破壊的変化に対して企業がどのように対応すべきかを記している指南書と呼ぶべき素晴らしい書籍です。

私自身も死ぬほど読みました笑(でも、まだ生きている笑)。

このゾーンマネジメントは筆者も言っているように、あらゆる規模の企業における組織化と経営管理の指南書となります。私自身も、営業資料やコンサルで、ここ数年絶対と言っていいほど、このフレームワークは活用させていただいています。

そして何よりDXの推進において非常に相性が良く、実践的です。

【ゾーンマネジメントとは】

「ゾーンマネジメント」の基本的な考え方は、企業活動を4つのゾーンに分割し、それぞれを他と独立して管理することにあります。ゾーン毎にそれぞれ管理するのですが、企業全体として競争に打ち勝つためには、4つのゾーンが相互にやり取りできなければなりません。そのため、ゾーンマネジメントでは、自社が破壊的変化もたらす側にある場合は「ゾーン攻撃」、破壊的変化をうける立場にある場合は「ゾーン防御」として4つゾーンのバランスをとることとしています。

次世代のテクノロジーによって既存のビジネスを破壊する新しいビジネスモデルが登場する時代です。いわゆる、ディスラプターの出現です。このような状況下において、企業は破壊者として攻撃に出るか、被破壊者として防御にまわるか、選択できます。しかし、遅かれ早かれ攻撃に乗り出す必要があるのです。防御一辺倒では、株価の維持が精一杯です。

では、ゾーンマネジメントの基本を見ていくことにします。

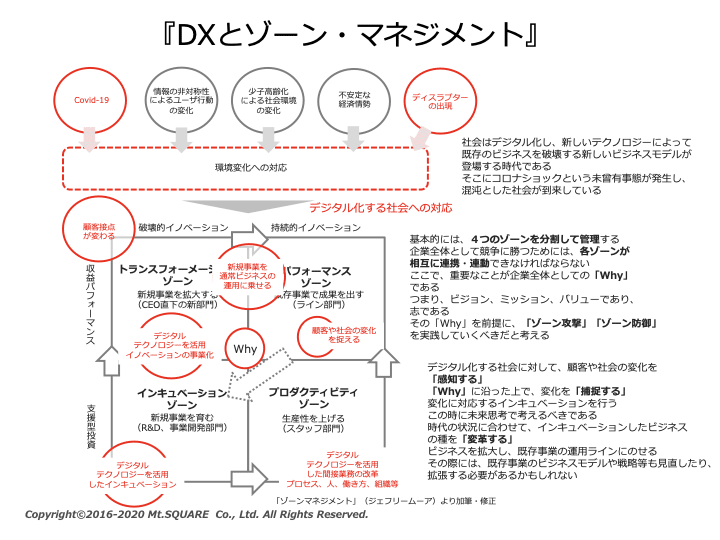

横軸を「破壊的イノベーションの取り組み」と「持続的イノベーションの取り組み」に分離し、前者を新規ビジネスとその運営モデルに、後者を既存ビジネスの拡張と改良に、フォーカスさせます。同時に、縦軸として、「収益パフォーマンス」を求める企業活動と「支援型投資」となる企業活動とを分離し、前者を現在の業績に、後者を将来への種まき効果にフォーカスさせます。

以下の図に、ゾーンマネジメントの基本の4つのゾーンを示します。

この図で右上部の「パフォーマンス・ゾーン」から時計まわりに見ていくことにします。(ここでは簡潔に説明しますので、詳細は是非書籍の方を参考していただきたいです。)

「パフォーマンス・ゾーン」

企業の既存の実績あるビジネスモデルを運営していくゾーンです。既存ビジネスを運営し収益を拡張していくことが目的になります。

「プロダクティビティ・ゾーン」

シェアードサービス等で提供されるような支援投資型の事業が属するゾーンであり、基本的にコストセンターです。持続的成長を支援するゾーンであり、企業のコンプライアンス、効率性、ビジネス効果をバランスよく管理します。

「インキュベーション・ゾーン」

まだ、大きな収益をもたらさない新規市場・新規事業のカテゴリーで急成長する製品・サービスを育てる役割を果たします。ここでの目的は企業が次の世代の波をつかまえ、その波に乗れるかということです。現在のように環境の変化が激しい時代において決して軽視してはいけないゾーンです。

「トランスフォーメーション・ゾーン」

破壊的なビジネスモデルをある程度になるために拡大する場所です。

新規ビジネスを安定した大規模なものに拡大することです。次世代の波を長期的に成長に入るタイミングで捉え、市場開拓し、全面的に推進する必要があります。

さて、このゾーンマネジメントがどのように作用するかを考えていきます。

冒頭にも書きましたが、このゾーンマネジメントにおける経営管理手法は、非常にDXと相性が良いのです。その解説をしていきたいと思います。

【DXとゾーンマネジメント】

デジタル化していく社会において、企業もデジタル・シフトして企業変革をしていかなければ、生き残っていけないという話は何度もしてきました。デジタルテクノロジーを活用して企業変革をする。いわゆる、「デジタルトランスフォーメーション」「DX」です。しかし、既存の事業を蔑ろにして、いきなりきDXで企業変革しろと言っても無理な話です。

どのように限られた資源を分配し、必要とあれば外部の資源を活用し、経営マネジメントしていくか?という課題は非常に難しいことです。ましてや、DXのようなアプローチはどこから手をつけて良いかも分からない状態かもしれません。

その指南書として、「ゾーンマネジメント」のアプローチはシンプルで強力です。それぞれのゾーンにおける詳細な管理はここでは割愛しますが、大きな枠組みだけでもイメージしていただければと思います。

社会はデジタル化し、新しいテクノロジーによって、既存のビジネスを破壊する新しいビジネスモデルが登場する時代です。そこにコロナショックという未曾有の事態が発生し、混沌とした社会が到来しています。

「ゾーンマネジメント」では、基本的には、4つのゾーンに分割して管理します。しかし、企業全体として競争に打ち勝つためには、各ゾーンが相互に連携・連動できなければなりません。

ここで、重要なことは企業全体としての「Why」です。つまり、「ビジョン、ミッション、バリュー」であり、「志」である「Why」です。その「Why」を中心に据え「ゾーン攻撃」「ゾーン防御」を実践していくべきだと考えています。

ここでDXにおけるゾーンマネジメントの流れを見てみたいと思います

・デジタル化する社会に対して、顧客や社会の変化を「感知」します。

ここで、変化を肌で感じて感知できるのは、パフォーマンスゾーンです。

その際にパフォーマンスゾーンだけの利益を考えるのではなく、企業の志や目的を認識した上で感知し、インキュベーションゾーンに引き継ぐべきです。

・次に、「Why」に沿った上で、変化を「捕捉」し、変化に対応するインキュベーションを行います。(この時に未来思考で考えるべきです。)

・そして、時代の状況に合わせて、インキュベーションしたビジネスの種を「変革」します。

・最後に変革したビジネスを拡大し、既存事業の運用ラインにのせます。

・その際には、既存事業のビジネスモデルや戦略等も見直したり、拡張する必要があるかもしれません。

これがDXにおけるゾーンマネジメントの流れです。この流れとマネジメントについては、非常にDXと相性よくしっくりきます。

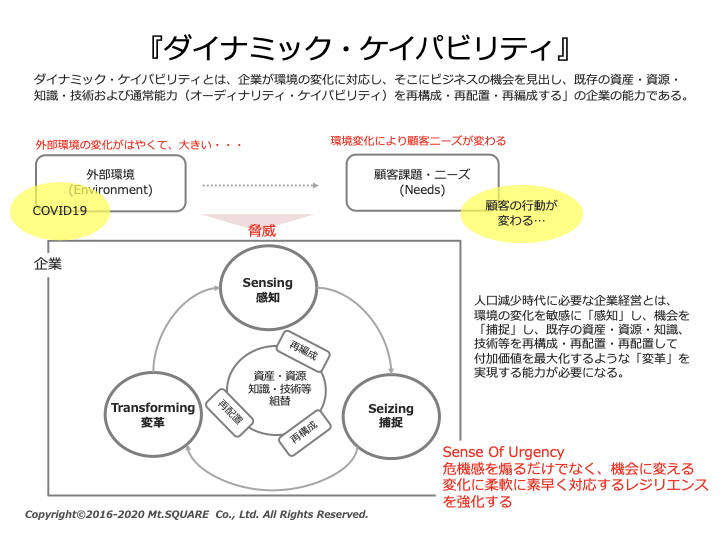

そして、この「感知」「捕捉」「変革」という流れは、「ダイナミック・ケイパビリティ」のアプローチでもあります。(ダイナミック・ケイパビリティについては、別途、記事を上げます。)

「ダイナミック・ケイパビリティ」とは、グローバル化の進展、規制緩和、急速なテクノロジーの発展等により事業環境の変化のスピードが格段に速くなっています。このような状況をハイパーコンペティションと呼んだりもします。

そこに新型コロナウイルスの感染拡大という経験したことのないような事態が発生し、さらに事業環境を複雑化し混沌とさせていきます。

このような、ハイパーコンペティションの時代には、「持続的な競争優位」を確保することは非常に難しい状態です。

企業に求められる能力は、「業績が落ちかけても、すぐに新しい対応策を打って回復できる力」「レジリエンス」です。この力がダイナミックケイパビリティです。

「急速に変化するビジネス環境の中で、変化に対応するために内外の様々なリソースを組み合わせ変化し続ける、企業固有の能力・ルーティン」です。

(ダイナミックケイパビリティについては、別途、記事を上げます。)

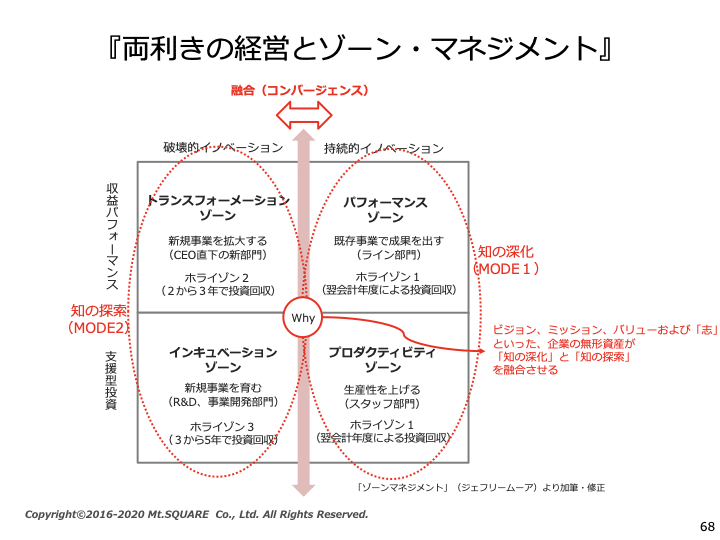

さらに、DXの実現において、有効な経営手法として、「両利きの経営」もあげました。この「両利きの経営」も概念的には、よく分かるのですが、実際に導入しようとするとなかなか難しいのです。

そこで、「両利きの経営とゾーンマネジメント」について考えてみます。

【コロナ禍におけるゾーンマネジメント】

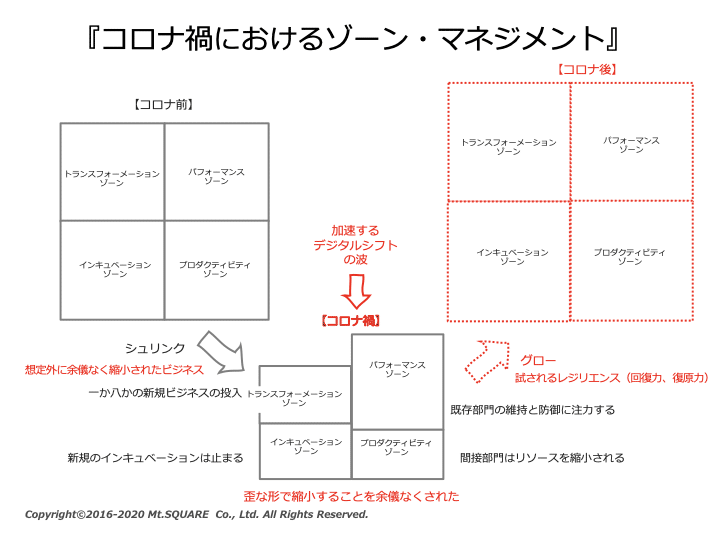

そして今回の新型コロナウイルスのパンデミックは、多くの企業のビジネスを歪な形で縮小させました。下図のようにビジネスを縮小された企業も少なくないはずです。逆にこのコロナショックが追い風になった企業もあると思います。

そのケースは一気にグロースするために「ゾーン攻撃」を仕掛け、短期的な競争優位ではなく、再現性のある持続可能な競争優位を築いていくアプローチを4つのゾーンにリソースを分配しながら推進していくべきです。

さて、では縮小を余儀なくされた企業はどのようにレジリエンスするか…。

コロナ禍においてもデジタルテクノロジーの進化は止まりません。むしろ追い風になり、よりデジタルシフトを加速させています。

今回のコロナショックのような環境の変化による急激な業績の悪化が進むと、まずは、間接部門(プロダクティビティゾーン)が圧縮されます。そして、新規の投資(インキュベーションゾーン)が止まります。「支援型投資の事象」の止血が始まります。

次に、既存の収益の柱となる領域(パフォーマンスゾーン)の維持に向けてのアクションが始まります。それでも、既存収益でまかなえない場合は、トランスフォーメーションゾーンから既存事業を補填するような新規事業を強引にくり出したります。上記のような、アクションを実現するための資源の調達を同時に行います。(主に資金)

生き残りをかけたサバイバルです。

ただ、大きくシュリンクした支援型投資のゾーンが、市場環境が戻ってきたり、新たな環境に変化した場合を見据えた対応もしておく必要があります。回復してもリハビリに時間をかけているわけにはいかないのです。ここで、ダイナミック・ケイパビリティの考え方が生きてきます。

今回のようなコロナショックは例外中の例外かもしれませんが、規模の大小はあっても環境の変化の波は押し寄せてきます。

今回のコロナショックを乗り切ったからいって、安穏としている暇はありません。

元に回復することを目標にしていてはダメです。

回復した先の更なる成長を目的として、危機的な状況だからこそ大きな志を持つべきです。

常にSense Of Urgencyとしての危機感と緊急性を持ち、環境の変化を素早く「感知」する能力を養い、その感知した脅威を機会として「捕捉」し、トランスフォーメーションを行い「変革」するという力を醸成していくことです。

これがダイナミック・ケイパビリティの本質です。

ダイナミック・ケイパビリティの能力を持ちつつ、その補完する経営マネジメント手法としてゾーンマネジメントを適用するという事が、コロナ禍におけるDXの推進だと考えています。

言い換えれば、コロナ禍における「DX」はダイナミック・ケイパビリティの実現であると言い換えても良いのかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?