ACT.2『米国と派手なヤツ』

つづき

ここまでは大分、別府上陸までの記録を書いて終了としていた。ここからは青春18きっぷを入鋏して、電車で九州を移動してゆく本格的な列車の旅が始まろうとしている。さて適当に決めた感覚はどの道を選んだろうか。

先ずは日豊本線を選択した。

個人的な話になるが、日豊本線は西村京太郎の推理小説で登場した鉄道路線であり個人的には思い入れがある。確か、ブルートレインの撮影地を巡って殺人事件に発展したという短編的な話だった。そんな十津川警部と亀井刑事の名推理が浮かばせられる。

現代の世では博多と大分を特急「ソニック」が結び、大事な生命線になっている区間だ。この区間を小倉まで北上して福岡入りを決めた。本数も列車のバリエーションも良さそうだという直感がなきにしもあらずだが。

後にというか、地図を引いていると久大本線などの道もあり、「こちらにしても楽しそうだったな」などと垂涎の気持ちに。また次が楽しみになった。

そして船内で経過を見ていたWBCイタリア戦についても。(オマケ程度に記入と行きますか)

この試合は日本にとって、「負けたら終了」の大事な決戦の試合。この時に日本を率いた栗山英樹監督は「重要な試合」として二刀流で世界中・大会中の話題になっていた大谷翔平を先発投手に起用。甲斐拓也と共に強力なバッテリーを見せた。大谷翔平については、途中の打席にてまさかのバント策に出ていたのもこの時は特筆すべき珍事だった。

岡本和真・吉田正尚のダブルアーチは勿論の事象として記入せねばならないが、このイタリア戦では「神様」と崇拝された村上宗隆の二塁打も見られエンジンの掛かる様子が確認された。

そして何よりも国民の魂を鼓舞した野手の活躍といえば、1次ラウンド・韓国戦にて指を骨折してスタメンから外れていた遊撃・源田壮亮の復活だろう。西武での活躍と同じく華麗な指さばき。そしてバットを改良してのタイムリーを放ち、大いなる復活を国民に報せた。

そして、投手もダルビッシュ・今永、大勢…と強力投手でイタリアを翻弄。ダルビッシュがイタリアに本塁打を献上してしまったものの、日本は自分が海上に漂っている間にアメリカ・マイアミ行きの切符を手にして旅立って行った。

長くなってしまった。大分を旅してゆこう。

昭和はやっぱり良いもんだ

着いて早速にこんなもの発見。先ずは電車…というか真っ先に食指が動いた被写体だった。

その昔、駅構内で喫煙が大らかだったり時刻表や駅構内の至る場所にタバコの広告が彩られていた

「喫煙の隆盛」

が思い出される。

自分にとって、駅での喫煙風景といえば(年代は今浮かばない)矢沢永吉/止まらないha~haのMV。あのシーンは何かとタバコがよく登場していたビデオだったような気がしていて、それこそ喫煙と時代が並行して生きていた時代の記録でもあるように思う。

煙漂う中タバコを指挟みしてロンの仕草、なんかは個人的に…というか男の格好良さに色気というのだろうか。しかし個人的には横浜駅を想起する場所に矢沢永吉が立ち、喫煙コーナーと共演する姿に憧れを抱いたものである。

そんな時代の生き証人が眠っていた。しかもまたフォントが良い。こうして全面禁煙となった駅構内の姿を寂しく眺めて征くのだろうか。

なにはともあれ

臼杵行きの普通電車で移動。朝の時間とあり、通勤通学の利用者が多い中での移動となった。特に制服の学生が多い。(自分も目立つけれど)

大分まで出てみると、これもまた良い高架の構造に気分が高鳴る。そして「青いソニック」をはじめとした九州の多彩な電車たちの歓迎を受けて旅が始まる。

しかしながら何だろう。787系については未だに熊本・鹿児島のイメージが強く大分・宮崎を目指す姿がしっくりとしない。「つばめ」の栄光には逆らえないのだろうか。

保存機・C55-46 (保存機ナンバーはC55-53)

大分というか、九州に訪れたからには必ずその姿を一目拝まなくてはならないと個人的に思っていた蒸気がいた。

このC55である。機関車には武骨な覆いが施され、そしてナンバーまで入れ替わってしまった惨状の蒸気ときた。というか全国何処を捜しても、ここまで武骨な装備をしている公園保存機は存在していないように思える。はじめてこの蒸気の存在を知った時のインパクトには驚いたものだった。

九州については、大分・宮崎を転々とし、晩年は若松で暮らしたC形のようだ。宮崎方面のC形機の活躍(C57とか)は映像・書籍・写真集などにも編纂され多くの記録が残されている。このC55もその1機と来た。あのパシフィック機の活躍は非常にスマートと云うか、仕事を選ばない個性さがあって非常に格好が良かった印象がある。貨物を引く姿などは実に似合うと個人的には感想を抱いたりしたものだ。

煙よけの板には門デフと呼ばれる形態のうちの1つ、K-7形を装着している。やはり九州にて最後を終えた…というに相応しい姿だと感じた。

このサイズのパシフィック機は非常に端正が整っていて、門デフがよく似合っていると思う。

地域は異なるが、ばんえつ物語として現在は走るC57-180もあのスマートというか細く端正な顔立ちこそが門デフの良さを引き立たせているのだと思う。

C57形…パシフィック機にまで過大解釈を拡げて話をするが、「貴婦人」という名が与えられた時。貴婦人には様々な化粧や髪飾りが似合うと誰かは思ったのだろう。どのような部品を付けても、何かはうまく収まる顔というか見た目をしていると感じる機関車だ。

機関車を反対側から見た様子。

この姿も蒸気機関車は必ず撮影して帰るのだが、やはり武骨な装備はここにも張り巡らされていた。絶対によじ登らせないぞ、という鉄拳的な圧力さえ感じると同時に「あぁもう、分かった。分かったから」と素直に頭を下げてしまいそうになるくらいに趣味が深そうな位の装飾にも感じるから不思議なものだ。

そしてこのテンダーには標識灯円板が付いている。非常に良い演出だと思った。個人的にはあった方が見栄えのする部品だと思っており、機関車には(特に蒸気)には欠かせないと感じている。このC55の場合は赤いナンバーも相まって余計にそう感じてしまうのかもしれない。

公園に佇む汽車とは実に良いモノだ。

生活との流れに汽車があり、汽車が日々の暮らしを守っているとは一体どのような時間なのだろうか。

そして、このC55については完璧に磨かれ美しい姿が蘇っている。かつては落書きの被害にも遭っていたが、現在はそんな事もなくなっているようだった。今はこうして、街中の静かな場所であの日を思い余生を送っているようだ。

C55(中身の46)はと言うと、1937年に京都は梅小路機関区にて使用が開始された。現在の京都鉄道博物館である。

そしてその後、1945年に大分へと渡っての九州生活がスタート。最後は炭鉱の聖地であった若松機関区にて生涯を終え、1972年に静態保存機として九州生活の始まりを迎えた大分に里帰りとなった。

しかし、この時にはナンバーが「C55-53」と入れ替わった状態になっての展示開始となった。これについては諸説存在している。

ナンバーの宿主であるC55-53は1937年に落成された後に鳥栖機関区に配属。早速の九州暮らしが始まっていた。そして1945年にまさかの46号機と同じく大分にやって来た。奇しくも同じような道に乗っかっているのである。

1956年に追加装備を受けて1964年には宮崎に転属し、その後は若松にて1971年に生涯を終えている。

本当に秒単位の差…なのか一歩の差…なのか、小さな歩みが明暗を分けた。

「取り違い」という言葉も時々は散見されるが、このようにして悲運の保存機になってしまった現状は致し方ない。しかしながら個体番号とプレート番号の不一致は非常に悔やまれるというか、稀少な機関車だけにどうもやるせ無い気持ちになってしまう。

この後、汽車の近くで下界に降り立った事を母に連絡しつつパンに齧り付き旅の事を考えながら、雨の大分を歩き出してゆくのだった。

大分という場所は

大分駅という場所に下車したのは当然はじめてだ。この駅も相変わらず温泉をたっぷりと推していて、高架ホームとコンコースを繋ぐ階段?(忘れた)に「風呂の入り方」なるものが記されているのを見てビックリした。そういえば地獄温泉なんかも有名だったっけ。この場所は。

写真は大分県の代表的な列車、ソニックだ。図鑑ではカラフルな塗り分けと3色に分かれたシートが印象的だったが、とっくの前に消えていて自分が小学生に進学した時分にはこんな姿になっていた。そして、ビードのないツルンツルンな中間車が非常に際立って仕方がない。もし仮にリバイバルが成立したら非常に強烈な異彩を放つのは間違いないだろう。

自分にとっては切符の効力の関係や行程の関係から全く世話になった経験はないが、九州の特急は非常にカラフルで見ているだけでも「九州に来た」と感じさせてくれる華やかさを持っている。今回の旅路でも幾つかの九州特急に出逢い、それぞれの華々しさを感じる事が出来た。

「D&S特急」と称される観光特急にはよく個性の大きさが語られているが、九州の特急は普段着でも非常に内装・外装が共に素晴らしいと感じる。大分駅の場合でも、ソニックの883系。そして宮崎に向かう「にちりん」の787系についてはJR化後間もなくしてしばらくの登場となったが、それでもなお

「乗りたい」「撮ってみたい」「出会ってみたい」

と感じさせる高揚感が今もキープされているのは非常に強くすごい事だ。先ずはそれに尽きるという事だろう。

非常にロマンチストな駅舎。夕方とか夜はまた違う魅力が感じられそうで良い。というか欧州っぽくて良いし、ソニックのメカメカしい感じを想像してこの駅舎の前に立つと

「これからあのカッチョイイ特急に乗るのか…」

という風情が感じられそうで素晴らしい。

とそんなお話ではなく。

久しぶりにこの駅の近くの横断歩道で「通りゃんせ」を聞いた。

本当にいつ以来だったろうか。とっくの昔に無くなったもの…廃止されていたものだったと思っていたのに、まさかこんな場所に生き残っているのだなんて。探せばあるのだ…というか、まだまだ世の中は広くて際限がないのだなと勝手に感じてしまった。天候が良ければ思わずカメラをかざして録音していたかもしれない。あの無機質な音は何か、京都市民にとって京都タワー前のスクランブル交差点を思い出す大事な音源だ。

それでは、行きましょうか

いよいよ日豊本線を福岡…小倉へ向けての大移動が始まる。特急・ソニックを使えば瞬殺で済んでしまうこの区間も、青春18きっぷの恩恵というか定番というか在来線の普通電車で移動となった。

行先は中津行き。

決して降りた先のホームがめちゃくちゃ狭かったり、古びた飲み屋街があったり、京都線の電車だけが駅を作ってもらえなくて通過したり、美味しそうなケーキ屋さんがある駅に辿り着く列車ではない。高架駅での到着に変わりはないのだけれど。

こちらも特急列車たちほどではないが少しカラフルな姿をしている。九州のコーポレートカラーである赤色がよく似合っている電車だ。

日出と書いて「ひじ」と読む駅に到着した。この駅で最初の行き違い待ち。

この駅では自分以外にも青春18を利用していると思われる「同志」(非常に勝手)な方をお見かけして何か複雑な思いに駆られてしまったが、結局何も交わることはなく旅路は進んでいった。

そして、同じ車両ながら(大分県の普通列車は中津以南基本的にコレ?)朝に別府から乗車した時とは明らかに客層が違う。当然だけれど、もう通勤通学の人たちはもう既に目的地で1日が始まっているだろうし、列車の中は非常にのんびりした空間になっている。

列車は日出駅を出発した。駅名標には特産品の「カレイ」が描かれている。何か見送りを受けて旅立ったかのような気持ちになった。

1人で旅をしているとこういった細やかな装飾に目が飛んでしまうものだ。実に自分でも目移りな性格だと思う。

次に列車が行き違い待ちをしたのは、「中山香駅」だった。日出を出てからまたあまり距離がない中での停車だった。

この駅では再び、列車の行き違い待ちと特急の通過待ちをする事になった。この駅では停車時間が長く設けられており、列車を降りて駅を少しばかり観察する事が出来た。

行き違い待ちで到着した列車については撮影しなかったが、特急列車の通過は駅の跨線橋から狙うことにした。

しばらくして、通過の警告放送が流される。曇り空の奥から列車がやって来た。通過したのは885系の「白い」ソニック。885系はかつて、「かもめ」=「黄色」「ソニック」=「紫」になっていた。現在全てこの塗装に改められており、この姿もかなり馴染んできた。

後で記録の出来栄えを確認してみたが、何となく良い仕上がりになっていた。少しブレてはいたが、曇天の中に885系の白い姿を映す事が出来て一先ず安心した待ち時間となる。なんとなく充実した感触を抱いて、保存機C55の次に計画していた観光地に向かう事にしよう。即興でどうにか立て直したとはいえ、巧く持ち堪えた…持ち直したと思った。

この駅の話を閉じておく前に中山香駅の停車時間から1枚。かなりガタイの良い駅舎で暇潰しにももってこいだったこの駅、非常に青春18旅には最適…というか「鈍行の玄関口」のような雰囲気を持っていた。昔ながらの国鉄車両がこのような駅で一仕事をこなす姿を撮影するのも楽しいが、現代に生きる新鋭電車が交わると少し異なった感覚を抱く事になる。

国際旅行・・・?

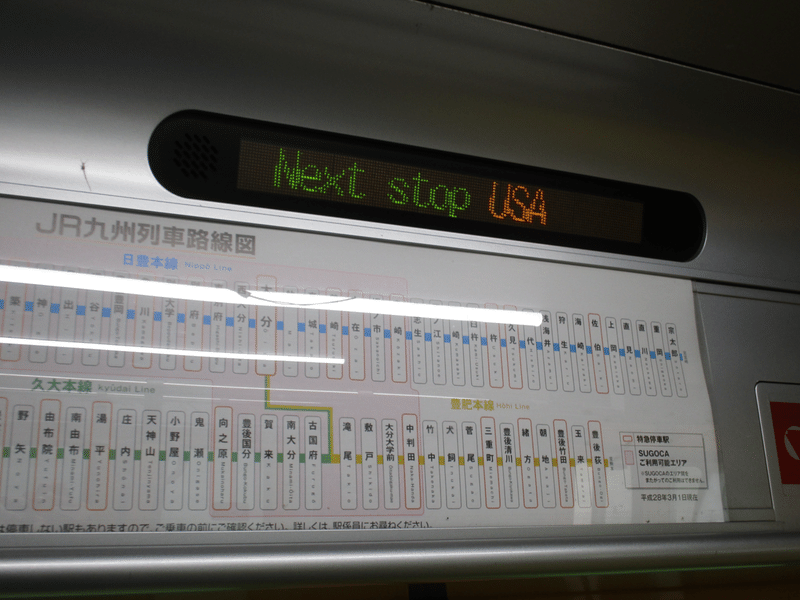

中山香、立石、西屋敷と駅を過ぎると突然このような表示に遭遇する。

そう。コレこそが大分訪問にあたって自分が真っ先に訪れたい駅なのであった。北海道発の有名テレビ番組、「水曜どうでしょう」では大泉洋・鈴井貴之の2人が日豊本線に乗車してこの駅との遭遇にも感動していたが、やはりその影響がなかったわけではない。しかしこうして、

「Next,stop USA」

との表記を受けると実際に日本を離れてそれこそアメリカにやって来てしまった感覚を覚えてしまう。この区間ではずっと橋を渡ったり海底トンネルを潜ったりすることはなく、海といえば別府湾を少し望むくらいのものだった。

現在ではもう既に殿堂入りまでの地位に達している「水曜どうでしょう」ではこの駅の事を大泉洋が

「アメリカの次は豊前長洲ですよ」

と番組内で発言し、番組ファンや一種の視聴者層から聖地認定されるほどの人気っぷりとなった。

という訳で、一旦距離を稼げる中津行きとはいえど青春18なものでこの駅で休息としよう。下車する。

下車。「USA」の正体はこの事だったのである。USAとこの3つのアルファベットを並べた結果、日本語独特のローマ字読みという形で「うさ」という読み方が出来てしまうという仕掛けにされていたのだった。

そしてその「アメリカ」効果を狙っていたのか、駅名標に記されている「宇佐神宮」と思しき建物。そしてそんな宇佐神宮を紹介する文字がアメリカの国旗の星をイメージしているかのような配置に並んでおり、遠い目から見ると「アメリカ国旗」に出迎えられたような錯覚を感じてしまうというトリックになっている。

実際には駅名のローマ字読み…というのは「日本一〇〇な駅名」の際にも用いられていた事がある。日本語にはこのように多数の言語の使い方があるからこそ…と感じたりもするお話だ。

「日本一短い駅名」として有名なのは紀勢本線・伊勢鉄道・近鉄名古屋線の「津」駅になる。しかし、この「津」駅はローマ字に変換すると「TSU」になってしまうのだ。広義の意味では「長いと言えなくなる。

そこでリベンジの反旗を翻したのが、神鉄粟生線・加古川線・北条鉄道の「粟生」駅だった。コチラはローマ字で示すと「AO」という表示になる。津には平仮名で勝てなかったものの、我々がパソコンなどで世話になるローマ字で勝利を掴んだのだ。

話を今。大分県の宇佐駅に戻そう。今回もそうしたトリックからの訪問である。「宇佐」をローマ字に解体すると「USA」奇しくもアメリカを英語呼びして略する時に用いる言葉と全く同じ状況が発生するのだ。鉄道を使って可能になる国際移動である。

決して駅にもアメリカ要素は何もない。むしろ、観光地として名高い、宇佐市の宇佐神宮についての要衝としての扱いの方が名高いといった方が良いのだろうか。非常に神社の朱色を思わせる高貴な色味をしている。ある意味で駅名標にあった「アメリカ」要素とは少し異なる、異様な雰囲気を出していた。

駅の近くにはこれまた、大分ならでは…なのか「昭和を再現した町」なるものがあったり、他にも寺社仏閣が多く最寄り施設に案内されていた。結局、「日本」という国の環境や土壌には逆らえないというか馴染まざるを得ないようだ。

しかも、寺社仏閣の施設名称は「青森」や「貴船」とありこれまた寄せてきた感を感じてしまう。結局今自分は何処に来ているのだろう。そんな事にさえ目移りしてしまいそうだった。

駅構内自体もそこまで大きい訳ではない。

むしろ、中小都市にある特急列車の小休止する駅…といった感じだ。「みどりの窓口」があって、切符売る駅員さんがいて、改札も駅員さんがする。昔ながらの「昭和」で停止している所作が昭和好きというか古の鉄道好きな自分には強く刺さる結果となった。

写真は宇佐駅に入線する大分方面への普通列車。色が赤系統な為、非常に宇佐駅のアメリカ国旗調マークとよく似合っている。最早このデザインが日本離れしているというか、九州のアイデンティティすら飛び越えて国際性を出しているような気持ちにすらなってしまうのは、このネタがだいぶ気に入っている証拠なのだろうか。それにしてもよく似合っている。

そのまま宇佐からは特急に乗車する事にした。時刻表を眺めていると次の列車まで(普通)2時間以上も待たなくてはならないと判明したもので、これはと特急経済の九州に頭を下げて乗車する事にした。

やって来たのは883系ソニック。個人的には「ソニック」といえばこの車両のイメージで浸透していたので、初の乗車がこの車両だった時は何気に嬉しい感覚を抱けたものだった。全然過ごせなかったというか、門戸を少しこじ開けただけの宇佐市とココでお別れする事にする。

次は駅でも大きく宣伝されていた「昭和の街」なんかに行ってみたいと思った。ボンネットバスが映っていたのが個人的には気になっているので、その辺りがどうなっているのかは自分で確かめに行きたいところだ。

今はかなりの勢いで波及し、その名を全国に轟かせた「水戸岡鋭治」デザイン。またの名を「ドーンデザイン」シリーズ。

883系に乗車して感じたが、この頃の水戸岡デザインは現代語で表すと個人的には「キレッキレ」なイメージだ。

今でこそ波及の原点、九州ですらネタ切れ感というか酷評を喰らったかのような水戸岡シリーズのデザイン車両だが、ソニックに乗車した時の衝撃は個人的に忘れ難いものがあった。

なんというか、

「この頃の水戸岡デザインは冴えている」

というか

「シャープに作り込まれている」

と感じられた事だった。全体的に繊細というか、非常に特急列車としての花形感を出しつつも少し近未来性を持たせたデザインをしている。革張りのシートもきっとこの頃は特急車だけの特権で、きっと贅沢というか慣れないものだったのだろう。

通勤車ばかりで水戸岡デザインを九州渡り歩いてゆく…事は不可能ではないのかもしれないが、このように冴えていた時代、斬新だった頃の感覚、に気持ちを彷徨わせるという意志で特急に乗ってみるのも悪くはないと思う。

宇佐から急きつつも乗車したソニックだったが、自分としては柳ヶ浦、中津と停車した移動でここまでの事を感じられた。多感な事を思うのには非常に充実した課金になる事は間違いないので、財布に余裕があれば少し視野を広げる感覚でトライしてほしいものだ。

地味に柳ヶ浦付近で白電を映している。そういやこの旅では415系にも滅多に遭遇しなくなったなと記事を書いて考えてしまった。

いよいよ都心部へ

中津までの特急乗車が終了した。

当然、青春18には特急乗車の効力なんて存在していないのでこの区間は宇佐からの別料金を支払って乗車となった。しかしギリギリ1,000円手前で済んでいるのが幸いだった。打ち損じた打球だったけど、全力走塁と相手のミスによって内野安打に取り返せた…気持ちで中津に降り立つ。

中津はそこまでの滞在時間がなかったものの、現在の1万円札や学問のすゝめで顔馴染みの福沢諭吉を輩出した場所として有名な土地だった。

駅では福沢諭吉の大歓迎で一杯になっていた。細かい展示品が…というのは今回余裕がなくて触れられていないが、またこの駅に来訪して余裕が出来たら福沢諭吉への思いを浮かべてみよう。

個人的な話になるが、昨年の5月には野口英世の故郷として福島県の猪苗代を通過した思い出が在るばかりに何か複雑な想いに駆られてしまった。

そういえば、次の1万円札は渋沢栄一に変更となるそうだ。埼玉県の深谷市…?だったような気もするが、またいつか行ってみたい。またお金が変わったら、今の新500円のように僕らは苦労した毎日を過ごさなくてはならないのだろうか。

小倉に到着した。この駅では新幹線区間がJR西日本なので、聴き慣れた放送が爆音で耳に入ってきたり何度か顔馴染みの新幹線にも出会う。

この時、サラッとレールスターを小倉で見かけていたがレールスターはこの次の日(実はダイヤ改正前日に旅)にレールスターは岡山〜新大阪に乗入れない事が決定した。ある意味で貴重な姿に出くわしていたというか。我々が慕った「ひかりレールスター」というものは存在せず、これから過去の存在に消えてゆくのだろうか。500系が「こだま」に転落して今もなお我々世代は痛烈な刃を幼児・小学生から投げかけられるが次は「レールスター」を見て「ひかり」呼びではない非情なる時が来る。我々の慕う世代はとうの昔に消えていったのだろうか…

小倉まで食は我慢していた、というかこの楽しみを待たせていた。そう、ホームの「立ち食いかしわうどん」である。

最近では「友近・礼二の妄想トレイン」などにも出演し、一躍全国規模にまでのし上がった有名食である。

このように小倉・博多近辺ではターミナル規模の駅でありながらも昔…というか旧来からの雰囲気を感じる立ち食い食堂の営業が多いように感じる。小倉もその1つだった。

食べてから少し甘い出汁と解ける食感の「かしわ」がたまらない。うどんもスルスル入ってゆく。「かしわ」とは九州(北方面だけ?)のご当地文化に根付いた食品で、鶏肉を甘辛く炊いたものだ。これが実にうどんの出汁とよく似合う。

うどんを食べながら通り過ぎる列車を眺めていたが、列車は近代化して行ってもこのうどんだけはずっと東京・大阪方面への寝台特急やL特急、そして無機質なベルと共に押し屋に押されて1日が始まる会社員の生活などを受け入れていた時代を知っているのだろうか、と家庭的で甘く優しい味にその事を思った。九州の赤い交流電気の機関車が大都市から福岡は小倉へ、多くの夢や故郷への錦を飾った客を乗せてホームに滑り込む姿を一目見てみたかったとうどんが感じさせる。

考えもしましたが

小倉から次の場所へ向かうとしよう。

個人的には早朝到着で候補に入れていた、田川の石炭資料館なんかも気になっていた。しかし、この計画は遠かった事と今回の浦上行きを考えると計画がボツに。再びお預けになった。自分にとっては田川の石炭資料館に思い出があるのだが、今回も出会いはなさそうだ。

そのまま鹿児島本線に乗っかろう。そして鳥栖方面を目指すとしよう。そのまま自分の目的地が長崎だった事を思い出すように。軌道修正を試みるような移動を開始した。

折尾からも筑豊本線に乗っかって原田・鳥栖…とある意味で近道に近そうなルートが存在していたがコレはあくまでも地図上早そうに見えるだけのお話。結局、鹿児島本線に乗車したままの旅が続いた。

この区間については大都会である博多などを通過して徐々に九州の色に染まっていく瞬間を味わえるベストな区間なのだが、自分はフェリーの疲れなどもあってか爆睡のまま通り過ぎてしまった。この区間がなんだかんだ1番生気を吸われていたのかもしれない。そのまま知らずのうちに、九州の真ん中に入った。

そのまま寝ていて一時は久留米に飛ばされてしまった。危うく熊本方面に向かってしまうところだったが、鳥栖まで修正すればコチラのモノだと既にココでは把握済みだったので来た列車にすんなりと乗車して再び博多方面に進路を修正していく。

久留米はかつて訪問経験があったが、ここには福岡を支える食事として今は定番の豚骨ラーメンの発祥像があったり、市を挙げてのラーメン宣伝をしているなど町の雲や大気が豚骨のスープで生成されているかと思うくらいの勢いを見せていた。

そんなこんなで久留米の思い出を考えながら再び戻って鳥栖へ。鳥栖にはダイヤ改正を知らせる張り紙と卒業生へのお別れメッセージが掲出されていた。この2つが並んでいるのを見ると、個人的には年度末を感じると同時に人の新たなる門出への思いが浮かぶ。ダイヤ改正の折しには多くの列車を送別して出迎えて…と多感な経験を小さい頃からしたものだった。

鳥栖駅で気動車・電車・蒸気機関車の並びを撮影した。気動車は久大本線や豊肥本線での活躍イメージがある車両だが、こうして姿をじっくり見たのははじめてかもしれない。

電車については811系。この電車はホワイトフェイスが印象的な九州の都心部を走る通勤・近郊型電車だ。活躍範囲も非常に広く、博多・門司港から江北・武雄温泉付近までその姿を見かけたものだ。現在は更新工事を受けてこの姿からかなり垢抜けた811系も存在しており、このようにJR化後の黎明的な姿を拝めるのは貴重になってくるのだろうか。

蒸気機関車は230形という。この機関車は見覚えのある人もいるかもしれない。

そう。京都鉄道博物館で展示されている機関車と同じ機関車なのだ。日本では京都と鳥栖にしか居らず、非常に貴重な姿である。文化財登録もされている貴重な機関車なので鳥栖に降り立った際は是非ともこの機関車の姿を見ていただきたいものだ。

明治の鉄道初期の姿を濃く残し、後の蒸気からの発展思う事が出来る大事な逸材なのは間違いないだろう。

さて、長崎を定めつつ

長崎に向かおうとした時に、見慣れない列車が入線した。クルーズトレイン、「ななつ星in九州」だ。

この列車は日本に於ける豪華寝台列車の枠を飛び出した存在である特殊列車、「クルーズトレイン」のジャンルを開拓した存在と同時に水戸岡デザインの究極とも言える容姿、そして技術や工夫が投じられている。

それまでの水戸岡デザインでは800系新幹線「つばめ」が多く並んでいたが、この「ななつ星」の誕生にてこの列車は非常に高い地位に立てたと言えるだろう。そして、ドーンデザイン研究所の(水戸岡氏の事務所)看板的存在となった。

この列車の行き先コースを見てみたところ、軽い1泊2日のコースだったようでその帰りに遭遇したのかもしれない。まさかこんな昭和感満載の鳥栖駅にて小休止の様子を拝めるとは思わなかった。

かつて、国鉄で各部屋に個室を設けてティータイムや朝食をそれぞれの乗客が過ごし豪華な食堂やサロンを設けた固定編成の豪華寝台列車を設計したい…と語っていた星晃が、このように昭和感の漂うこの駅に豪華列車が停まる姿を見たらどのように感じるのだろうか。そうモノを浮かべつつ「ななつ星」の旅立ちを見送った。

ここからは「江北」行きの電車に乗車して長崎を目指す事になった。車両は福岡の都市圏と同じく811系の未更新車両である。そういえば、な話だが今回は811系の更新編成は一切引かなかった。自分の勝手な選択や乗車位置の都合などもあったが、個人的には運が良かったと思う。

江北、というのはかつて「肥前山口」だった駅だ。長崎に新幹線が通り、佐賀と長崎のJRが再編される手前で大きくこの駅の改称も動き、見慣れたというか親しんでいた「肥前山口」は過去のものになってしまった。

個人的には前回訪問時に「肥前山口」時代の記録を多く残していないのが心残りだが、今更悔やんでもナントヤラなのか。しかし着実に、佐賀県の時点から新幹線によって在来線も変化している事がわかった。

そして、「江北」の行先表示も何かしっくりするものがある。「肥前山口」だった頃の811系を知らないのもあるが、ここは素直に軍配だ。

待ち合わせ時間中に撮影。吉野ヶ里公園を通過する787系を撮影した。

現在は長崎本線に「リレーかもめ」・「かささぎ」と2つの特急が走っている。787系もそのうちの仕事を上手くこなしており、新幹線との接続アクセスに機能していた。

長崎本線の北側に乗車していて感じたのは主にこの特急の変化といったところだろうか。車両のバリエーションは去る事ながら、「新幹線接続」という新たな使命を背負った事によって情報量が格段に増したように思う。

今回は「かささぎ」を撮影する事はなかったが、次はそちらも撮影・観測などしてみたいものだ。

鍋島を出た時の車窓は本当に楽しみになる。

この駅には貨物を荷下ろし・荷上げする場所がありJR貨物の列車が出入りするのだ。そして、この駅には機関車が昼間には待機している。

この駅に出入りする貨物列車は鉄道ファンから「鍋島貨物」と呼ばれ、貴重な旧形の機関車が充当されるという事で人気を浴びている。

交流電化区間の賜物…と呼ぶべきなのかそうなのか、という現状だが、今でもかつての寝台列車や日本海縦貫線で活躍の輝きを放った電気機関車にあえるのは非常に悦ばしい事である。

この駅に居るのはED76形という九州での高速運転に特化した専用機関車だ。かつては東京や大阪からやって来た寝台列車の九州内区間を担当していたりもしたが、寝台運用が消滅してしまった今はこうして貨物運用が最後の使命となっている。図鑑で眺めていた時期から

「九州の寝台を引く赤い電機」

の存在には憧れ魅了されてきたが、それが客車から積荷に代わろうともこうして生きる姿を見られるのは非常に感激と言うに尽きるだろう。

現在は継承されたJR貨物にて更新工事を受けた台形の白帯を見せているが、その真紅の色が果てる日までいつまでも輝いてほしいと願う。

開業退化、え?

そのまま電車に乗り続けて江北の駅に到着した。江北の駅は知る人ぞ知る最長片道切符の終着駅であり、旅人の憧れの駅でもある。

そしてそんな駅から長崎へ向かう本格的な道が始まる(しつこいけどコレでホンマなんです)のだが、そこで待ち受けていたがこの2つだった。

どう言う事なのだろうか。キハ40が並んでいるではないか。最近、JR九州では蓄電池電車を導入してバッテリーでの無架線走行を実現し実行に切り替えた…と聞いた矢先にまさか。とは思ったがこの手で来たか。

実際コレについて知ろうとすると、「新幹線開業の裏で長崎本線が非電化に」とニュースがあったそうだ。一部だけとの事だったが、それにしても不意打ちに不意打ちを食わされた気がする。各地でもだいぶお払いにされているような形式だが、この九州では採用があったのだ。

まぁ人間もいつだってスタートはありますから。(文章は謎にポジって次に向かう)

何をしているんだ、という衝撃というかこの車両に遭遇したからにはこの箇所が最も気になりましたよ、な範囲。

コレは留置中の車両から撮影した記録になるが、まさかの手製の板と来てしまった。JR九州の様々な改変…が低下の方面やネガティブを想起してしまうと囁かれるが、想像の斜めかなり上の対応で爆笑というか卒倒モノだった。こんなので良いのだろうか。

国鉄形の車両に乗車したら、窓を開けたくなってしまう衝動に駆られるのではないだろうか。全身の血潮が騒ぎ出すあの走行音、そしてどんな世代にも郷愁を感じさせる懐かしい質感…

とこの行き先板がある箇所。この箇所についてはまさかの会社からの注意書きにて

「外さないで下さい吹っ飛んでしまいます」

的な文言から半固定状態に。いくらなんでも支柱とかどうすんだよって気分になりつつも見てしまうし、この板が耐えられない振動で床に転がったらどうやってその責を帳消しにするのだろう。実に怖い。(そんなに本気ではないが)

まぁ、ともかく公式がコレで良いと仰せならそれできっと良かったのだろう。その先については何も知らないし、自分もサボ掛けにサボを刺した方が余程効率的だと感じるのだが。

さて、徹底的にコストダウンが図られたこれらの新たなスターたちをじっくり見ていこう。きっと収入減に悩む現代社会を救う旗手になるのは間違いない。

白い方は長崎の街並みとランタン・ハウステンボス?のチューリップに長崎の伝統的な祭典、「くんち」をイメージした龍が描かれている。

そういえば昔、そんなジョイフルトレインが居たような気がしないでもないがコレについては話すとキリがないので放置しておく。一体なんだったのだろうか。そして「くんち」は欠かせないものとなれば、ココにデザインしか手はなかったのかもしれない。それにしてもバカに派手に仕上がったと思う。コレは非常に歓迎されるべきだと思うのだが。

もう1人がコチラ。「偽ソニック」である。

非常に残念なアダ名を用意してしまったが、残念ながらそうした表現以外の的確もんが見つからないのだ。しかしソニックと比較すると、波を意識したかのような装飾があり、キハ200系列を意識したかのような形式ロゴが顔に貼られている。

顔で若返りを図っても…と感じるが、残念ながら隠しきれていない一面の方が強力すぎて情報が多すぎる。

しかし一体、何処から非電化にして旧型の気動車を投じるセンスを生み出してしまったのだろうか。控えめに言って、何かが飛んでいる気がする。(色んな意味)

そしてハッキリと斬って、デザインは良かったし好感触だ。若返りには十分貢献し、意味は成しているかもしれない。しかし、この策は効率的なのか。それだけは「確かな」疑問だ。

何れ模型やコレらの車両についてのグッズが世間に出る機会があれば、乗車記念に欲しいと思った。

江北から諫早までの移動手段はまさかの気動車だった。

というか、どちらの気動車も内装については変化がなくこのままである。乗車サイドとしては確かな旅情が唆らせるのかもしれない。白米だけでオカズは要らないが何杯でも…というタイプの車内だと思われ。

あんだけ外ヅラだけ若返らせておいてコレか…というショゲ要素もあるけれど、

「この気動車に乗れるなら長崎行きたいな」

というちょっとした旅の層を勝ち得る事には成功していそうだと思った。

だが、自分の中では2回目の乗車となり

「蓄電池の電車か新しい電車かもねぇ」

と期待していた幻想は幻に散った。

一体、新幹線が出来る前に見ていた夢はなんだったのだろう。

新幹線が出来ても、決して良い事は無いのだとこうして来てみる事によって悟った。

そして、結局この列車の中でも通学客が下車した後は熟睡しており諫早に到着していた。諫早まで到着すればコチラが握ったも同然。そのまま長崎に向かって行こう。

なんでなんですか?(結局着いたから良し)

諫早の綺麗な駅舎を移動して、長崎に向かう電車に乗り換える事になった。

次の車両はYC1系。通称「ヤサシクテチカラモチ」な蓄電池電車だ。

これらの蓄電池電車を九州では「デンチャ」と呼ぶ地域もあるらしいが、その地域については先程通過済みだった。

諫早の駅は西九州新幹線の開業を迎えた祭りの様子だった。半年くらいしか開業してから経過していないが、「まだ半年」なのか「もう半年」なのかは人々のリアクションで異なるだろう。

自分はその中間にリアクションを取ってしまう人だった。それにしても諫早の駅は綺麗だった。接続時間に余裕があればもう少し見物したかったモノである。

そのままド派手なYC1系に乗車して長崎の中心部へ向かう事にした。それにしてもコイツは派手すぎる。電車でもないしデコトラでもないしそもそも乗り物としての丁をしていない。

YC1系は蓄電池電車だ。架線がない場所でも走る事が出来る電車で、蓄電池に充電した電気を使用して走る事になる。しかし気動車らしい性格も持っているのか加速時には少し変な…というか聴きなれない音を残して走り去る。

「グゥォォン…」

とショックを残して走り出し、煌々と光っている諫早の街を後にした。長崎の中心までは残り僅かだ。

不安にしていた別府からの上陸だったが、取り敢えずモノとして成立したのが安心した気持ちになった。

どうにか上手く誤魔化せる旅もあるのかもしれない。

目標としていた場所、浦上に到着した。個人的には「ようやく」という思いだったかもしれない。

それにしてもどうしてこの区間だけがYC1系になっていたのだろうか。未だに疑問として残りそうで仕方がない。

「グォォォン…ブルブルブルブル…」

と加速してYC1系は去っていった。

正直、あの暖色な照明やちょっとムーディーな雰囲気、そして床の読めないQRと未だに謎が残る電車ではあるが、多くの編成がいるにも関わらず長崎の中心部だけでしか稼働がないのは非常に謎だ。(自分がこの地区に疎いだけかもしれないが)

一先ず、浦上から長崎へ

浦上に到着して、雨がかなり激しくなっていた。朝と夜が同じ天気…というのも珍しいなと自分では思いつつ、母親に送り出された時に言われた

「あんたの旅はいつも雨が付きまとうな」

の言葉が耳に残り少し切なくなった。

別府で買った傘がその真価を発揮しようとしている瞬間だった。

取り敢えず浦上で「駅近」として取った宿に向かう事にしよう。既に大通りには路面電車が走行していて、撮影のボルテージを充電させてくれている。さぁ、長崎の旅が幕を開けた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?