ACT.8『山陽決戦14:11』

ここまで

無事に、新白島から広島まで戻ってくる事に成功した。新白島からは1駅しかなかったが、個人的には青春18の元を少しでも稼ぐ為に…と思えば容易い距離だし、前回のアストラムライン乗車も大きなターニングだった。広島市内に繰り出さないと金銭や日用品を買う所用に行けないのが少し難点かもしれない。

広島駅で芸備線の写真を撮影した。JR西日本が赤字路線収益を開示し、悪名な方でも少し知られた?感覚のある路線だったが、この日は18シーズンもあってか親子の鉄道旅行客なんかも乗車しているのを見かけた。

車両は美祢線色のキハ120形。JR西日本独自制作の地方線用小型ディーゼルカーだ。2両の姿は小柄…でも少し圧巻のものを感じる。

キハ120形の幕は実は手回しになっている。

自分はその仕掛けを知らずに「???」と思い覗き知人に見て頂いたところ、

「朝の快速運用を終えてからの幕回しを忘れているようだ」

との事。

なるほど。手回しならここの気も細かく配らなきゃ分からないし、最終的には運転士がその手を伸ばさない限りは回転しない。結局連結面だったからこそ良かったものの、もし仮に先頭に出ていたら珍事も珍事だったのではなかったろうか。

しかし、蛍光灯は入っているのに幕は原始的な構造なのが非常に興味深い。最後になるが、キハ120形の快速とはどんな運用でどんな走りだったのだろうか。今更にして非常に謎が深まってきた。関西線のキハ120形の爆走を知っていても気になってしまう。

希望の早鐘を見た

取り敢えず停車していた列車のトイレを借りて広島駅を出る。個室トイレに篭って広島を出る…とは何とも泣きたく無情な別れでしかない。絶対に広島へ戻ってこの旅立ちをやり直したい。

さて、列車は広島〜天神川にて広島カープの本拠地である「マツダスタジアム」の横を通過する。野球中継やスポーツニュースでは時々、新幹線などが見える「線路と距離感の近い野球場」として有名だ。

この「マツダスタジアム」の前身は原爆ドーム付近にかつてあった「広島市民球場」である。この広島市民球場についての話は、前回の記事に残しているので読んでくださると嬉しい。

列車がマツダスタジアムの裏を通過すると、スコアボード…スポーツ的にはバックスクリーンだろうか。そんな部分を垣間見た。

どうやら「B」「C」とあり、前日のオリックス戦同様。今日も広島カープはオープン戦にてオリックスと2連戦を戦っているようだった。

記事制作時点では既にセパ両シーズンが開幕しているが、この折はまだ3月とあり各球団はオープン戦で12球団との総当たり対戦をしているのだった。そんな中の通過…非常に中に入りたかった。

そして、後にこのスコアに刻まれた「1」の重さというか大きさを知る事になる。それは、

オリックスの若手野手希望の星、「野口智哉」による「初回初球先制ホームラン」による1点だったのだ。つまり、このスコア「1」はゲームが始まりプレイボールが掛かってから実に数分経過するかしないか…いや、3分も経過しないうちに刻まれた偉大なスコアだったのである。

少し自分のもう1つの趣味に触れていく…が、オリックスのこういった「初回初球先制ホームラン」といったり、若手野手の走攻守による積極性…は非常に目覚ましいものになっている。記事を書いている時点では、徳島の独立リーグから育成経由で支配下登録された茶野篤正が「初打席初球初安打」という記録を放っており、オリックス若手野手はこうした場面にはとにかくアツい。

野口のホームランに話を戻そう。野口は昨年まで2軍や宮崎フェニックス…などが中心といった印象があり、個人的な感覚ではそこまで1軍の舞台に出てくるイメージがなかった。しかし。この広島戦。1番・SS(遊撃)での起用で放ったホームランは非常に若手野手や打撃に大きな刺激を投じるものとなり、野口自身も「積極的に振ろうと思った」とのコメントを残している。

また、この日の野口の打撃成績については詳しく調べていると第2打席でも2球目を中前安打にしていた。本当にこの事実を知った瞬間に大きな期待が体調悪い中に光が差し込んだように嬉しくなり、我が事のようにチーム2年目の若き内野手の飛躍を喜んだ。

この活躍には中嶋聡監督も大いに喜び、「CF(センター)でもSS(ショート)でもどこでも(定位置を)もう取っちゃえば良いじゃないか」とコメントを残していた。

このチラッと垣間見た価値ある1点を自分は忘れないだろう。しかしチームは引分け試合を残念ながら喫してしまったようだった。

越えてゆけ、坂道を

違和感や紫になった顔色は戻ってこない。そんな調子のまま、「瀬野駅」に到着した。「セノハチ」の瀬野である。

まず駅を降りて個人的に感動したのがコレだった。そう、D52の活躍を語るコーナー。この駅を出てから次駅、八本松までの区間での急勾配越えを指す「セノハチ越え」である。

この区間ではかつて、旅客・貨物共に機関車補機を必要としなければ上り下りをする事が出来なかった。それだけ機関車時代は急な山坂を恐れられていたのだ。今では電車が中心の時代になり、機関車補機を頼っているのは貨物列車の特定便のみになった。駅周辺は非常に静かになっている。

現在の瀬野駅から広島側を眺めた様子だ。小豆色のコンテナを連ねた貨物列車が時に空の状態のコンテナ貨車を混ぜて下関方面に下りてゆく。

かつての貨物列車ならワム・ツム・トラ・クム・ヨ…なぁぁんて多彩なモノを鉄道で運んだ仮装行列のようなものだった…のだろうけれど、今はこうしてコンテナ輸送で荷物も折り畳まれたようになり、編成としての見応えも少し希釈されたような気がする。(事業者やレアコンテナは別)

そしてこの「セノハチ」の区間に限定してみれば、空の貨車まで繋いでいるので補機すらない。機関車の奏でるモーターのグイグイ引いていく勇ましい音、そしてそんな勇ましい音に合奏するかのようなコンテナ貨車の車輪の音を聴きながら、補機が常駐し欠かせなかったであろう昭和の時代を思い描いた。そんな時の1枚である。

昭和のセノハチ…とかバカな事を考えていたアングルの反対側にはこんなモノがある。何だろう。

実はこれ。「鉄道」なのだ。

ハハッ‼︎(舞浜か)何を言ってるかって??そう。鉄道なのだ。

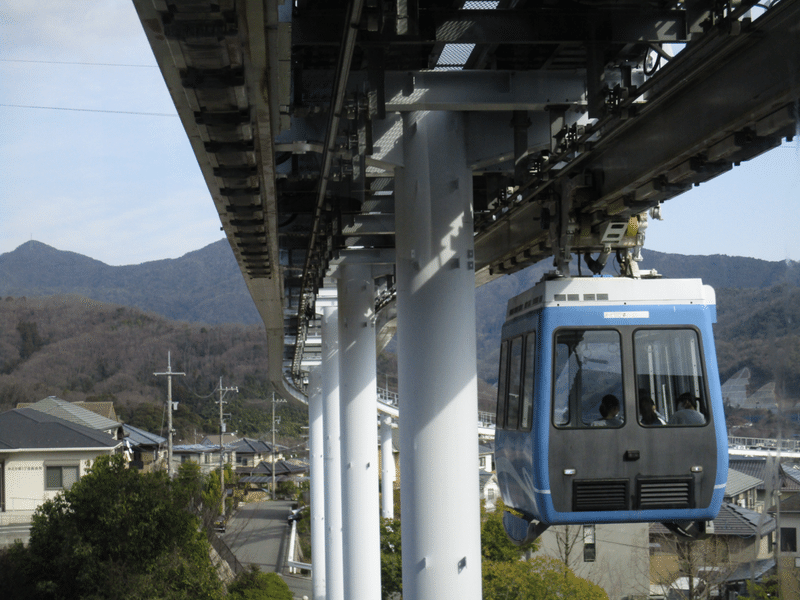

この見た目、スキー場のゴンドラか遊園地のアトラクションのように見えるこの施設から伸びているもの。それは「スカイレール」という鉄道に分類される交通機関なのだ。

京都に戻って記事を書く前に少し穴を掘ったが、どうやら「スカイレールサービス」というモノレール会社ではなく三菱重工業と神戸製鋼が共同開発した、「独自の」交通機関に分類されるらしい。それでは遊んでいると近所のおじさんに怒られるかもしれないので乗っていこう。

まずは切符を買う…のだが、この時点で「しっかり」とした鉄道としての線引きや主張があって非常に好きになった。更にはこの切符、精神や身体の障害割引も適用されていたのでかなりの使い手だった。非常に恐ろしい。

ここには触れていないが、切符は沖縄のモノレールと同じようにQRでかざして入場する仕組み。乗車区間まで乗車したら、あとは集札ボックスに入れるも良し。土産に持ち帰るも良し、だ。

さて。そんな切符を買ったところで階段を上ってホームに行き着くと、こんな光景が目に入る。小ぢんまりした箱が扉を開けてお客を待っている。何かこう、人目に表現させると横向きエレベーターのようにも捉えれられるだろうか。

そのまま見かけると「ゴンドラ」なのだが、キッチリと鉄道会社としての営業でこのシステムが稼働しているのだから非常に驚かされる。それでは乗車といこう。

車両は本当に至って簡素な「ゴンドラ」といった雰囲気がある。いや、むしろこの感覚や座席との距離感を考えてみると個人的には「大型観覧車」という方が最適だというふうにも捉えられる。

しかし実に人によってもこの部分の考え方や捉え方、脳の受け方などは実に大きく左右されてくるだろう。アンケートや調査などをしてみる価値もあるなと今では思う。

座席に着座していると、(それでも座席と言えるか怪しいくらいのプラスチック感)少しずつ乗客が埋まる。この瞬間が最も「交通機関」としての働きを認識し体感できる時なのかもしれない。

実は、「鉄道車両」としての証拠もキッチリ確認でき銘板には「200形」「202」…から続く車両のデータが掲載されている。

しかもこの「スカイレールサービス」、1999年に「鉄道友の会 ローレル賞」を受賞している。いきなりスカイレールの「みどり口」駅にてその事実を知った瞬間に驚愕したが、友の会の皆様がご公認なさるなら「鉄道」なのだろう。発車を待ってみようか。

ちなみに、ローレル賞の銘板は201号車に掲載されているようだ。この日に出会う事は出来なかった。

発車予告もなく…というか、感覚としては一定のサウンドや時刻が挟まれると自動的に「吸い上げられる」感じがした。グングングングン上へ行く。しかも始発の「瀬野駅(みどり口)」と頂上の距離は160m近くあるようで、本当にこの高低差が信じられない勢いだった。

スカイレールには特別な次駅放送や案内もなければ、観光への案内もない。坂を行ったり来たりと機械的に走るマシンのような存在で、少し乗っていると不気味な感覚にさせられる。

スカイレールの車窓から。(声:石丸謙二郎)

ん〜、非常に高低差を感じるというか、こうして見るとオタクが遊んで乗車しているのが申し訳なくなるくらいにはキッチリ人口増加と将来的な住宅・ニュータウン土地造成なんかを考え色んなモノを見据えて敷かれた交通機関んだったんだろうなと思ってしまう。

しかし、その勢いもココで手折られてしまうのが非常に残念なところだ。

スカイレールは2023年末めどに電気バスへの転換が決定し、この独特な交通機関は見納めになってしまう。

懸垂式の交通機関としても珍しい技術や非常に独創的な鉄道…だったが、そんな区間も電気バスに託されてしまえばその後は何もかもが語り草になってしまう。非常に見物人としての心…だけを並べるなら惜しい気持ちだ。

遊園地のアトラクショ…などと侮ってはいけない。この会社には途中駅があるのだ。

「みどり中街」という駅で、しかもこの駅では列車同士の行き違いが可能になっている。(列車と呼んで良いのかこの場合は)この行き違いについてが非常にスカイレール乗車中に最も衝撃を受けた光景と言っても良いかもしれない。

サイズとしては非常に小柄ではあるが、懸垂式のモノレールでその中で鉄道としての仕事もキッチリこなしている。この事には大きな感動のようなものも混ざっており、その作り込みや交通機関としての機能性には頭が上がらぬ思いであった。

今更ながら。スカイレールの車両の走行シーン。車内から撮影したモノ…くらいしかないが。これこそがあの「ローレル賞」を受賞までしてしまった「スカイレールサービス200形」である。

走行音は後に別の方が旅の記録で上げていたモノを参考に…記すが、かなりの爆音でモノレールらしい走りをする、との事。

そして相変わらずの感想には、ありきたりな感想にはなってしまうが「小さい」。自分も幾つか「鉄道じゃないような鉄道」を撮りに何度か様々な場所に出向いたが、ここまでの小柄さは滅多に御目にかかれないだろう…。

「みどり口」から乗車して坂を登り続け、終点の「みどり中央」に到着する。ココでは折り返し…作業があり、折り返しの際は車両を下車しなければならない。乗車したままの折り返しは出来ないのだ。

その際に目撃した「スカイレール」の折り返しスペースである。元々はスカイレールの車庫らしき場所を撮影したくて…といった具合だったが、Ω状態になっている設備の一部分がフレームインしてしまったのだった。

しかしこうして眺めると、車庫の配置が完全にゴンドラやロープウェイの裏口のように見える。こういった設備だけは隠しきれていないような気もするが。

Ω…状態に曲がった線路を列車が通って折り返し線に回って始発待機に回ると、車両はここまで接近してくる。

なんだかんだでこの瞬間が200形を1番綺麗に撮影できるかもしれない。というかこの200形の需要は何処にあるのか非常に気になるが。

つぶらな標識?らしきものは非常に阪神8000系を思わせる何かを持っているように思う。そして、ゴンドラ状の乗り物で2枚窓をしているのは非常に珍しいように思ってしまうのは気のせいだろうか。何となくこういった乗り物は全面ガラス…または1枚張りのイメージが強いのだが。

スカイレールの終わり、「みどり中央」だ。この駅は非常に静か…というか団地の坂の頂点に位置しており、何かが途切れたような気分になる。そりゃあここからの急坂が激しいからこんな乗り物があるんだろうが、とも言われそうだけれど。

そして期待して下さったように、何もない。絶望的に何もない。

団地と駅を結ぶ鉄道というのは個人商店か趣味で店がやっていない限りは何もない。非常に良い意味で、無という意や意義を象徴する意味ではサッパリしていた。

みどり中央…の駅を目線落とし気味に眺めた結果だ。「坂道の団地」というイメージが非常によく似合っている場所ではないかと思われる。

しかし撮影してから思い感じてしまったのは、この団地の背景が「ゲームに出てきそうな何か」をしているという事でもあった。高級住宅街のシーンやセリフが入ったパートなんかが容易に想像出来てしまうのだが、それは自分が何かにのめり込み過ぎなのだろうか。

結局この場面で「みどり中央」駅の結果を記してしまうが、この駅には切符を集める集札ボックスと折り返し設備、そして最低限の設備だけしか残されていなかった。そして当然、駅員の存在も無人になっている。駅員はどうやら下、瀬野駅側の「みどり口」に集中配置で一斉コントロール管理となっているようで「これまたハイテク」と少し感心したような気分になった。

結局そのまま帰る事にした。この駅周辺に居て何かあるわけでもなし、買い物出来る環境も若干期待したがそこまでではなかったし。

再び、高低差160m近い環境を下っていく。時々、鉄道ファンを含めて(含めて、の表記をしているのは観光人の見物があった為)撮影者がスカイレールは非常に多い為、設備や施設には「撮影される方々への配慮…」といった表記が確認された。

なお、この時同乗した観光客の中に同じ京都市のしかも右京区出身が混ざっているとは考えもしなかった。(結局色んな話が盛り上がった)

スカイレールはこうして、珍しさに…と来る見物人と生活利用している団地の人々が見えない境界で分離されているのがまたチラッと見る醍醐味ではないかと思ってしまう。

是非ともこの「珍」交通手段に乗車する機会があれば、鮮度あるうちに行って頂き。様々な事を吸収してほしい。

攻防防衛戦

「瀬野」から伸びていくもう1つの峠越えを制した。(峠というほどだろうか)今も昔も天下の坂に悩み暮らしている安芸の人々の生活を覗いた…ところで、八本松に行こう。そのまま峠を越えて1駅目となる。

さて、まずは八本松駅の話題に…とその前に、写真を探していたところ現在では牽引も可能になったEF210-300による貨物列車の補機運用の記録がたった1枚の記録として出てきたので掲載しておく。

写真のEF210、走る線路もそうだが前照灯ではなく「後部標識灯」が点灯しているのがお判りいただけるだろうか。赤色に光っている箇所である。

コレはつまり、「機関車が連結面に対して力をかけている」(前を向いているのは連結面側)という事になり、列車を押している様子が確認できるのだ。

コレを「瀬野〜八本松」の「セノハチ」では昭和の蒸気時代から休まず続け、鉄道の隆盛を支えていた。現在の静かな様子とは本当に比べられない。

スカイレールのもう1本目が到着…のようだったが、そのまま来た電車の方が少し早く着いた。行先は「白市」。このままだと「面倒くさい」ので八本松」で下車して先に行く電車に乗り換える。この方が多少、気分も安定するしゆっくり越せる。

電車はグイグイと力を誇示するかのようにセノハチを駆け上がる。本当に映像や資料写真で補機を四六時中付けていたセノハチと比較すると隔世の何かを感じてしまう。それだけ現代の鉄道技術は進化し、乗客を安定に大量に持続して運べるラインが築かれたのだろうかっと鉄路の有り難みについて考えてしまう特別な区間でもある。

しかし、時代を少し進めるとEF66の連ねる九州ブルトレやEF61などによる荷物列車…など、また補機ではない別の列車の存在も浮かび、こうして時に多くの名車が走った鉄の街道である事も片隅には浮かんでしまうのである。

そうこうしているうちに、この区間を列車は走り切ってしまったようだ。

セノハチの反対側、「八本松」の方である「八本松」駅にて下車した。この駅は「瀬野」駅にある生活の空気とは少し異なり、自然が混ざった何か兵の去った後…の静けさを感じる空気が漂っていた。それはあまりにも自分が補機の逸話にのめり込み過ぎていた所以だからなのかもしれないが。

この駅からは赤い鉄橋が見えたので、偶々入ってくる227系の広島方面行きと併せて撮影をしてみる事にした。

広島の電車…には何か「赤」がある方が似合うかもしれない。かつての「ひろしまCity」のHMも赤地で設計されていたし、何なら今の227系だって赤が基調になっている。

広島市内のカープカラーと染まって一体感が出た…ないしは宮島の鳥居や広島の県を象徴する植物、「もみじ」に近い何かなど「赤と広島」だけで多くが浮かぶが、やはりこの「赤と広島」は切っても切れないだろな」とこの1枚を見て考えついている自分が気づけばいた。

八本松、といえば忘れてはならないものがある。

個人的に、ではあるがこの「みどりの窓口」の看板は何が何でも…否応なしに撮影しておくべき逸品だと感じた。というかこの看板を記録した瞬間の感想だったが、

「降りてこの看板を見れて良かった」

が正直な感想であった。

本当にこの看板は鉄道の旅が全盛期だった頃。人々の移動手段の優先順位に「鉄道」が上位でランクインしていた頃等を浮かばせてくれる貴重な資料だと感じた。

「◯◯から大阪まで下さい」

と軽く注文すれば、切符は職人技と圧倒的な指さばきによって発券される。そんな栄光がこの看板には詰まっていた。

一体、この看板は何人分の切符作りを見守ったのだろうか。どのような思いを見届けたのだろうか。就職や進学の上京、遊びで東京や大阪に旅立つ若者、夏休みを故郷で過ごした少年を送り出す切符…など。

旅を重ね、昭和の「手」が入った鉄道の栄光を羨望している自分にとってはこの看板だけでストーリーが数多に浮かぶ非常に深みと大きな味が出てくる看板なのであった。

これからも多くの人を、時間と時の流れが許し役目を終えるその日まで見守って欲しいと願う。

わざわざこの駅まで職人技で18きっぷや新幹線の乗車券、大阪行きの在来線乗車券なんかを発券してほしいくらいだった。

今の駅員がその世代を経験しているベテランかどうかは別としてだが。

そのまま八本松の駅に戻った。次の列車間隔はそこまでなかったので、出札して駅舎を眺めた後にすぐ戻った。

貨物列車が通過してゆく。またEF210だった。というかこの機関車しかいないくらいにEF210の貨物ばかりが通っていく。

このEF210は塗装更新によって全体的な塗装を青系に改められ、そこに白帯と桃太郎ロゴをリニューアルしたタイプのEF210だ。最近はこの形式が少しづつ増えており、牽引・補機の兼用になっている300番代の色違い機のような存在となりつつある。どちらも良い機関車だと思うが、そもそも素材が良いと思うのでどちらの塗装でも似合う。

紙屋町で買った本を覗きつつ、そのまま岡山方面を目指していく。三原…まで来てしまうともう広島市内の空気はそこまでなく、あとは黄色い電車を追いかけるような行程に変化していくのが自分でも感じ取れる。

白市行きを避けて動いていた為、結局経路は

「瀬野〜八本松〜糸崎〜(岡山方面)」

となった。結局のところ再三再四自己主張するようになる…とすれば紫で青ざめた状態の肉体を出来る限り動かさないように負担を減らすためには、この乗り換えが相当良かったのかもしれない。

今更見てもそう思えてしまうルートにというか、乗り換えだった。ちなみに、糸崎は乗り換えの時間が約1分近くしかなかったが黄色い電車が見えた瞬間には4番打者から三線を勝ち取ったかのようにガッツポーズが出る寸前まで来ていたのは黙っておく。

こんな経緯がありました

ひょんな話で、117系の廃車回送を撮影する事になった。知人と時間を予測し合って…という心理戦?というか、目視合戦のような感じで自分が帰宅がてらに福山に先回りの形で待機。知人はこの廃車回送を糸崎から追いかけていた。

ちなみに色で分かるように(最高感度なのでノイズは被りまくり)京都所の117系である。後にS1編成と知るが、幡生こと下関総合車両センターの公開にてどうやらこのS1編成が「廃車車両」として一般公開にされるらしく、その件もあって今回に送り込まれていたらしい。

もう少し時間が早ければ自分も撮影ができず、本当に連絡というか誘いがなければ撮影ができなかった。誘って下さった知人には改めて感謝申し上げたい。

かなり速度は遅かったので、余裕を持っての撮影ができた。いつものようにして去っていった117系だったが、京都の117系にこんな場所で遭うのも変だなと思ったのもそうだし、コレがこの編成との今生の別れなのかとも考えてしまうと、非常に複雑な思いであった。

そして駅の中で爆音に流れてくる「百万本のバラ」が非常に脳内に刷り込まれて2週間は離れなかった。しかも何故か脳内では加藤登紀子と美川憲一が歌っていた。(なんで?)

そして次回。ようやく大分経由長崎〜北九州と広島を回って縦断した記録が最終回となる。

更新をお待ちいただきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?