旅の土産とその仲間

後編…のようなモノに当たろうか。

そして3回に分けて記している広島の路面電車撮影の記録も、コレが最後となる。

帰る直前、再び紙屋町方面から歩いて京都市電の勇姿を撮影した。

写真は1907号車。愛称は『ぎんかく』である。

シングルアームパンタグラフだけが現役時と比較してかなりイカつくなり印象が変化しているが、自分の帰る最後直前にしてこうも綺麗な編成撮りが出来るとは思わなかった。

曲がってくる直前の記録になるが、こちらも別のアングルにて。

話の前に、この記事を記している間に入った衝撃の報に触れておこう。

広島に譲渡され活躍している京都市電の牙城が、遂に陥落してしまうのだ。

この事は…つまり、15両が譲渡された仲間のうちの廃車を指す事になる。

今回、廃車となってしまうのは1902号車・1903号車である。

1902号車は『桃山』の愛称を授かり。

1903号車は『舞妓』の愛称を授かっている。

両車は現在、江波車庫にて長期の運用離脱となっており少しずつ引退への足跡が見えている最中であった。

部品の調達もままならない中。

他社譲渡の車両の中で、今までは京都市電車だけは廃車が無かったが今回遂に廃車となり、15両全て存在した牙城が壊れてしまう。

奇しくもこの記事を記す直前に入り、一旦ここで別アングルの写真を載せがてら掲載する事にした。

今回の旅路最後に撮影した京都市電。

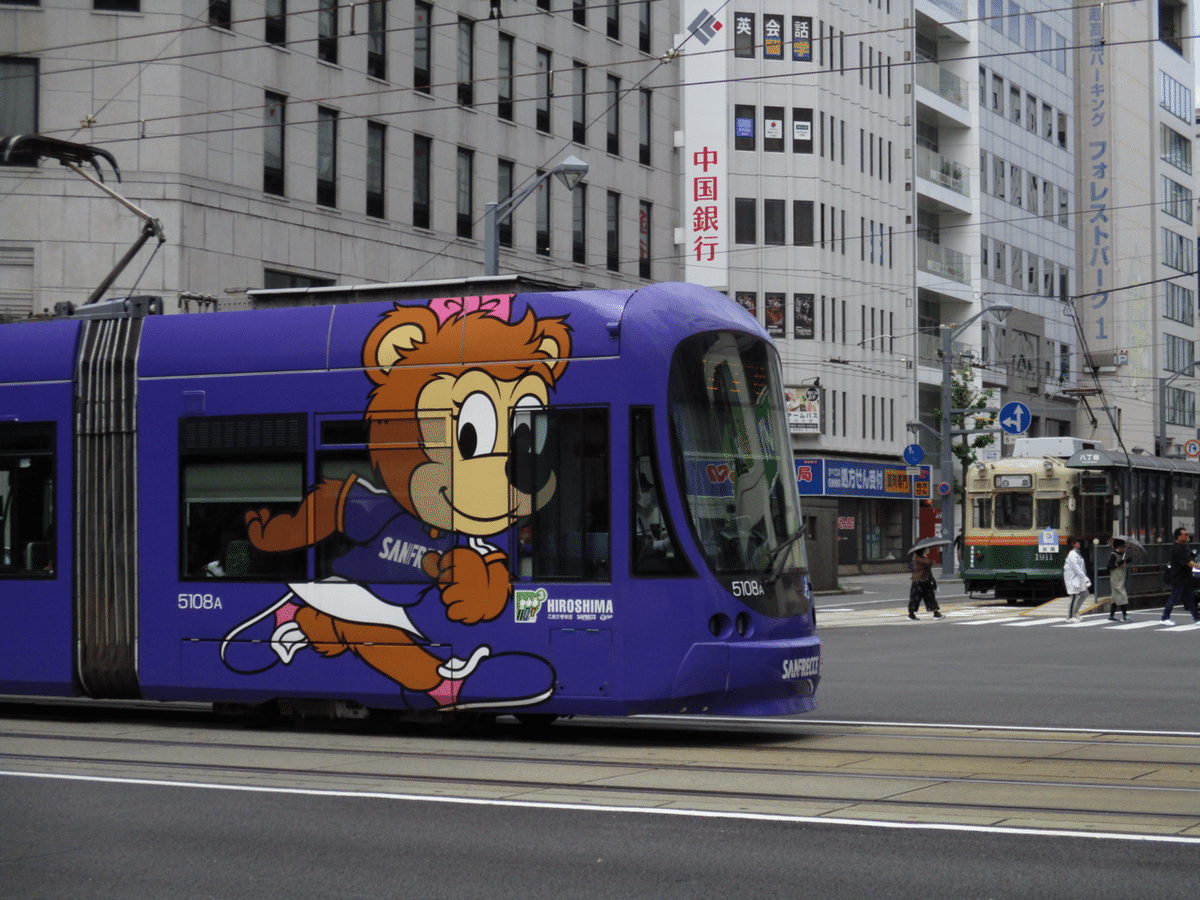

八丁堀の交差点にて、サンフレッチェフルラッピングの5100形『グリーンムーバーMAX』と出会う様子である。

最初は京都市電だけを撮影しようか…なんて悩んでいたら、自動車の通りも多かった上に被りの事も過ぎると

「折角なら共演させてしまおうか」

との思いも混ざり、最終的にはこうして並びのような写真が完成した。

京都市電の活躍も、13両に減少して最後のステージへ。広島の街を、サンフレッチェのキャラクターである『フレッチェ』と共演する姿は、広島で元気に暮らしている証拠のようなモノである。

咄嗟に思考を切り替え、この共演を狙うようにアングルを構えた自分には改めて拍手を贈ろうと思う。…つまりは自画自賛の極みなわけだが。

次の京都市電の写真に…と洒落込みたかったが、時間もそこまで無いので食事に切り替えた。

流石に胃の欲望には抗えないのである。

沖縄発祥・やっぱりステーキに入り1番簡素なメニューを頼む。

このチェーン店では、全てのメニューに

『ご飯おかわり自由・サラダバー・スープ飲み放題』

と付いているのだが実はメインはこの小さな肉塊たちではなくてこの『サービス』だったりする。

おかげでコチラの方に偏って食したおかげで腹は充分に膨れた。もうこれ以上は食の欲望も出ないだろう。

その後は店付近の商店街から広島市街に抜け、再び広島電鉄に乗車した。帰郷の準備である。

が、この状態で終了するのも個人的な感覚で惜しいのでもう少しだけ車両の記事を併せよう。

前回は連接車・宮島線の仲間を紹介したが今回は『単車』を少しだけ。

ちなみにここでは『大阪市電』・『神戸市電』は除外しあくまでも自社製造の単車のみとする。

撮影したのは2日間だったので、2日間の成果を総合して掲載していく事にする。

まず自社単車の1つがこの700形だ。

昭和57年から昭和60年までの期間に製造された自社の単車で、コレまでの路面電車の時代を一新するような使命をも背負って誕生したというところだろうか。

広島ではここまで記したように、昭和40年台の京都・大阪・神戸・福岡(北九州)の各市電の路線廃止に伴って(※北九州市は西鉄線)車両を譲受して路面電車の経営危機を乗り切った。

モータリゼーション到来で、交通の主役が自動車に流れ始めた頃。

軌道内への自動車侵入許可が降り、定時運行の確保と安全が保てなくなった頃。この中で全国からの助っ人車両投入の時代を経て、自社の車両の製造が始まった。

そうした時代の本格的な脱却と、広島の路面電車の今後の鍵を託した車両として誕生したのがこの700形である。

車両の前面ライト配置は、自分の故郷である京都の嵐電・モボ501形に類似しているところがあり非常に興味深い。

この700形に関しては、広島電鉄の大半の系統と2系統の西広島までをカバーしており、広島電鉄では変わらず現役といった状況だ。

訪問した2日間の期間に関しても、精力的に元気に稼働していた。

パンタグラフはシングルアームに換装され、今後の活躍も変わらずといった状況だろう。

さて、そんな700形からの実績をフィードバックして次の世代に駆け上がるステップとして製造されたのが、この800形である。

昭和58年から平成9年という驚異的な年月の期間にて製造され、昭和から平成にかけての広島電鉄単車一族の大きな派閥となっている。

広島電鉄にてこの800形は多種多様な形態と顔の種類を持ち、広島電鉄への入り口を切り拓かんとする鉄道ファンをとんでもない沼地に叩き落とそうとする存在である。

写真の車両、803号車は800形初期の車両。

パンタグラフは落成時そのままの状態であり、ライトは丸い形状をしている。

さて、ここからが非常に難しい点だ。

800形を知る為には、幾つもの写真を見ていかねばならない。

写真は帰りがけに撮影した800形のトップナンバー車両。

初期に製造された800形であり、801号車と802号車では先輩である700形と同じ前面形状の流れを汲んでいる。

車両としてのプロフィールとしては3500形車両の単車版といった感じで、車両は低騒音・省エネ・乗り心地の改良を目的に製造されている。

そして広島電鉄の単車では唯一。回生ブレーキを搭載した車両だ。

この800形初期製造の2両に関しては、もう1つ違うヶ所がある。

台車がこの2両だけはFS83になっているのだ。

800形は全ての車両の台車が『シェブロン式コイルばね台車』となっているのだが、この2両だけは違う型の台車を履いているのであった。

少しだけ話が…になるが、こうした話を記しておくにあたってさり気ない写真でも撮影していて助かったと心の隅ばかりに思う。

800形はここからが非常に付いていけない部分であり、自分も撮影した戦果を見かけて唖然とした。

帰りがけの道に撮影した車両。

先ほどの801号車・802号車の製造の次にして誕生した803号車・804号車だ。

この車両では、前面ライトが丸型の形状なのはそのままであるが位置がそれまでの『縦向き』から『横向き』に変化し、それまでの700形の流れではなく『3800形初期車の単車版』といった顔に脱却した。

そしてこの803号車以降は台車の型番がFS88に変化している。

803号車から始まる800形は、正に『以降の800形の基礎形態』を築き上げた車両であるのだ。

これは700形ベースの製造から時期が開いた為で、車両は昭和62年の製造である。

しかし、この横向き丸型ライト…という形態の800形はここで終了してしまい、次回からは再び違う顔の800形が誕生している。

次の形態がこの形態である。

ここまでの車両製造間の中に、歴史的には重大なイベントが発生している。

天皇陛下崩御で時代が昭和から平成に移行。その時代の変化と同時にして、800形にもデザインのメスが入ったのであった。

その変化の大きな証拠として、やはりそれまでの単車の丸型基調のライトから『角形』に変更された事が挙げられる。

そして側面の窓サッシ…(こんな部分は流石に気づかなかった)は黒色ベースに変更。かつての801号車・802号車・803号車・804号車では銀色だったものがここにきて『ブラック』というスタイリッシュなアクセントに変化している。

車両としてはこちらも同じく同世代の宮島線向け連接車、3800形に似た状態となっているのが特徴だ。

角形ライトに変化したこの部類の800形は、805号車から808号車までの形態であり再び複雑な変化を辿るのであった…

なぜここまで触れたら火傷するような形態ばかりになっているのだろう…とは思うのだが、続いての形態がこの809号車から812号車までの形態である。

平成4年に製造され、この形態の特徴としてはフロントガラスの1枚化という事が挙げられる。

808号車までの形態では方向幕付近にガラスの抑えがあり、そしてバックミラーの位置も変化している。

それまでは方向幕下に設置されていたのだがガラスの1枚化に伴ってバックミラーは側面の配置に変更され、これまた大きな形態の変化(小さいだろう)になっているのだった。

800形最後の製造車両である。

最後に800形は平成9年、813号車と814号車を製造した。

これにて800形は全ての形態が出揃い、多岐に分岐していった800形の表情変化はコレにて終了したのであった。

まず、変化としてはライトケースが車体と同色に変化した事だろうか。

前面帯の緑色が占める面積が明らかに広くなり、拡大された格好になっている。

外見ではもう既にやり尽くしたのか800形ではこれ以上変化していない状況になり、多少の変化で終了した。

しかし、ライトケース周りの帯が多少拡大するだけでもかなり顔の印象とは変化するもので、800形は『三者三様』な顔つきの『広島電鉄隠れた面白車両』となったのである。

束の間の単車解説も終了し、家路への流れに関しての話に戻していこう。

さて、京都市電たちとの名残惜しい別れとなった後に自分は探していたものを購入した。

八丁堀だったか、紙屋町だったかで販売していたお菓子メーカーの『電車缶クッキー』である。

個人的にはこの電車缶クッキーの650形仕様…が欲しかったのだが虚しく販売しておらず、販売していた方の5200形の電車缶クッキーにお切り替えた。

どうやら店員に質問すると

『650形電車缶クッキーは販売を終了』

したとの事だった。

このお菓子メーカーではクッキー20個入りと18個入りの電車缶とが販売されているが、この18個の電車缶に関しては

『中身を2枚引く代わりに容器が缶に変化』

したような格好になっており、20個と比較すると少しお得感を感じさせる内容になっている。

菓子メーカーとしては

『乗り物好きなお子様に、御家庭に』

という触れ込みも多少はあったのだろうが、自分のような『鉄道ファン』の購入層はどの程度存在しているのだろうか。その点は非常に気になる点である。

そして購入してすかさずの道のり。

5200形が宮島口方面に向かっていく姿を確認したので、写真のように『親子共演』のような写真を狙った。

少し判読が難しい格好となったが、顔だけ間一髪見えたのでココは良しとしよう。

さて、宮島線からの電車に乗車して広島駅に戻ってきた。

この駅周辺は大きく変化を迎えようとしているところで、来年には『駅前大通り』が新たに開業する。路面電車の駅…広島電鉄は少し高い位置に駅が移動し、それに伴って車両の入線制限なども発生する見込みとの事だ。

なので…という訳ではないのだが、最後に駅前の姿を再び記録しておく。

広島駅前に始まり、広島駅前に終了する。

広島電鉄の撮影は大概こうして幕を開け、幕を閉じているのが遠征的なルーティンだ。

写真は3950形と800形の並ぶ様子。

ホームを一杯一杯にして停車しているのが、3950形の車両の大きさ、迫力を強調している。

奥に停車している単車、800形と比較するとその差は非常に大きいものだ。

駅前には、次々と電車が入線してくる。

写真は宮島線の運用に就業する3900形と800形だ。800形は5系統。広島駅前と宇品方面を結ぶ仕事に就業しており、これから一息し再び宇品方面へ折り返すところだった。

写真でわかるように、この800形は初期製造の801号車。他の800形とは少し比較すると異端的な存在で、700形のような流れを汲んでいるのが特徴的な顔立ちだ。

800形初期製造車がどのようにして異端なのかは、少しこの記事を遡ってお読みいただきたい。

撮影している間にも、広島駅前には多くの乗客が行き交い、路面電車には多くの乗客が詰められ広島市内の各所に向かって走り出していったのであった。

多くの乗客、降車客で賑わっている広島駅前を離合する800形同士の様子。

片方、801号車は700形メイクでありもう片方の809号車は角目の前照灯を採用している。

801号車のクリーム系中心な姿と比較すると、809号車の緑中心に感じる塗装は何か面白い。

先ほど、バックミラーに関しての差異についても記したが、こうして互いの車両を比較してみるとバックミラーの差も伝わってくる。

最後にこうして面白い離合が撮影できたので少し嬉しかった。

またコレら800形に関しても、今後の遠征を経る毎に刮目していきたいものである。

駅改築中の束の間でしかないだろうが、少しこうした記録も。

仮設的な行灯との共演が見られるのも、あとわずかになってくるであろうか。

801号車は乗客の降車作業と折り返し作業に入っており、これからもう1走りする。

というか、今更にしてこの記録を見ると一体自分は何をしたかったのだろうと現実に帰りたい気持ちにもさせられる…

最後には駅の案内カウンターで御土産を購入してJRの広島駅へ。

宮島線車両を表紙に大きく描いたポチ袋と車両の方向幕アクリルキーホルダーを購入した。

これで今回の広島電鉄遠征は大体終了である。

このあと、山陽本線を大阪方面に上って京都への苦難な道のりに向かうのであった…

というかこのポチ袋表紙、3100形も撮影したいですね。

次は平日にゲリラ遠征的に前日夜から訪問して昼間にそそくさと帰りたいかな、と。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?