ACT.11『近代発展の余生』

鉄オタですから

琴平駅に到着し、看板の順路に従って「高松琴平電鉄」通称・ことでんの玄関口である「琴電琴平」駅に向かう。

OPの写真はそんな「琴電琴平」での1枚だ。駅の佇まいはJRの「琴平」駅と存在同じくして非常に寺社仏閣たる雰囲気を醸し出しており、「讃岐仏閣最大の施設の最寄駅」としての風格に小さな花を添えた感覚となっていた。参詣駅の佇まい…としては十二分な設計だろうか。

個人的な話をしてしまうと、「琴平」「金毘羅参り」と高鳴る熱量の中に近くして「宇都宮餃子」の冷凍自販機を設置しているのはどうかと思う。一気に冷や水をバケツから浴びて目が醒めた気分になった。

さてそんな話は…としてココから「ことでん」に乗車していくワケだが、チラッと見えている車両をご覧頂こう。もう勘の優れた方なら、何処かで走っていたクルマ…だというのはお気づきになるだろうか。

かくいう自分も「そこ」がやはり最初に目に留まり、「琴平」といえば金毘羅参りではなく「近代車両の余生」というイメージが濃くなってしまった。今回はそんな感じで、一定世代には悶絶する?懐かしさがあるかと思われる。

三崎???きっぷ

このきっぷを買ったからには、往復の京急運賃と「まぐろ料理」、そして三崎レジャーが全て1枚で完結…という優れものきっぷ!!さァ、今日のお昼は大将で有名な「くろば亭」の「まぐろカルビ焼き定食」を…なんてココは冗談言ってはなりません。

ことでんの1日乗車券を買ってそのまま高松の小さなローカルトリップに繰り出す。「何故、こんな三崎半島ネタ」が出てきたのかは後にお分かり頂けるだろう。そして「三崎まぐろきっぷ」はステマではないが冗談抜きで「品川始発」にしておくと最強に使えるツールだ。京急乗車の際、非常に強くオススメする。

そんな形で、ことでんオリジナルキャラクター「ことちゃん」「ことみちゃん」「ことのちゃん」が印刷された切符だ。そして日付けフォントがナイス。

一気に昭和感覚…というより、ジオラマの世界に迷い込んだ感覚で始発駅からの旅路が幕を開けた。そういえば「琴電琴平」からの「ことでん」トリップは初だったような気がする。こちらもこちらで、非常に味のある駅から出発できる感覚が素晴らしい。ただ、街から離れた感覚が少し歯痒いが。

救世主のその後に触れて

「琴電琴平」の改札から覗いていたこの車両の正体…勘の良い方なら察しは非常に分かるだろう。

そう。琴電1100形こと元・京王5000形である。新宿から八王子・高尾山口までの通勤輸送の使命を終えた京王電車は現在、このようにして「中小私鉄」の財政状況…「車両苦難に喘ぐ」状況を救うための新たな役割を背負って譲渡され、現在もその力を尽くしている。

京王5000形…といえば1960年代の「私鉄近代電車」の中に於いていち早く関東にて「冷房技術」を採用した事は現在でも記憶に輝かしい事実だ。

それまでは「通勤電車=殺人的な蒸し暑さ・寒暖差」だったイメージをこの電車の登場で一気に打破し、5000形は一気にその座を京王…いや、私鉄電車史にて不動のモノにしていったのである。京王の花形であったのは当然、技術面にては通勤時の殺人的な暑さ、寒暖差の解放という点では正に「救世主」といった存在だった。

また、京王電鉄の600V→1500Vへの電圧昇圧と車両近代化…という電鉄会社にとって大事な「高速化・輸送力の近代化」にも貢献した電車であり、その活躍は鉄道ファンから「名車」と称えられるに相応しいモノになっていった。

2000年代初頭に事業用に転用された車両が引退するまで根強い人気を誇っていた…が、その人気は鉄道ファンの信仰的なものを遥かに越えており、実際の「使い勝手」「汎用性」にも優れた性能を余生では発揮している。

ここ、「高松琴平」での活躍もその1つだが、他には「富士急行」「一畑電鉄」同じく四国内として「伊予鉄道」などでの活躍がある他、中には「トロッコ客車」として窓を全てブチ抜かれて通気性を向上させた「トテツモ」車両まで存在してしまい、中小他社からの評価も抜群だった。

そんな京王5000形…こと琴電1100形は今も非常に元気な活躍をしていると思う。

写真は乗車してから途中の駅…岡田駅付近だったような気がする(忘れた)が、そんな場所で撮影した1枚だ。

序盤はこうして「京急ネタ」で遊んでいたが京王車の遭遇率が非常に高く、「折角来たのになぁ」と少しショゲてしまう気持ちもあった。

しかし「ことでん」のイキイキした具合は見ていて気持ちが良い。長尾線・志度線では既に「車掌」の業務が衰退してしまった光景となったが、この「琴平線」では車掌が今なお現役というのは非常に素晴らしいと感じてしまう。

そして、車掌が乗車すると「地方」とはいえど「京王」時代然り、譲渡前のように何か生涯の一部…というか華やかだった頃の回想が出来るのも非常に素晴らしいと感じてしまうところだ。

しかし京王車はこの片開きの扉と日の字の窓が美しい。分散の冷房にも美しさを…と感じる「美」は非常に多けれど、近くでこうして無意識に切るだけでもスローな鉄道の時間を感じられるのは素晴らしい事だ。

オマケに。現在の「京王5000系」も掲載しておこう。

関東私鉄で先陣を切っての冷房装置搭載電車…としてこの世に生を受けた京王の5000形電車だが、現在はこうしてスタイリッシュに生まれ変わり、新たに「座席指定車」としての機能も任ぜられるようになった。

車両は「座席指定」としての新機能意外に、車両のロングシートとクロスシートを転換する機能。そして、クロスシート時にのみ使用できるコンセント機能を搭載し、「新たなる京王の最先端」へと走り出した。

車両の使い勝手…として先代のようにメチャクチャな地方転生の余生を暮らすかどうかは別として、この2代目を襲名した5000系にも永く生きて欲しいとファンながらに思ってしまうモノだ。

爽快すぎるぜ、香川県

香川県で活躍する京王5000系の名残…ことでん1100形。しっかし本当に元気な電車で、あらゆる場面でぴょこんぴょこと軌道で跳ね、時に爽快すぎるジョイントの音を奏でる。

爽快すぎる車窓が目に入り、讃岐平野を気持ち良さげに車両が飛ばしてゆく様が目に入ってくるたび

「窓開けたいなぁ」

と思ってバネに手を掛けるが、しかし固かったのと割ってしまうと…との怖さから手をつけるのを断念した。

しかし非冷房の電車か窓を気軽に開けて良い電車なら確実に開けていると思ってしまう車窓だと、写真を見て思い返してしまう。それくらい自分には鮮烈すぎた。

電車はとにかく「かたっ、ゴトトン…ピョコピョコ…」と跳ねる動作を伴いながら高速で突っ切っていく。香川ならではの溜め池や、青々としている緑の大地が余生に美しく刺さる。既に京王時代感じた都心の喧騒は忘れているはずだろうが、こんな大地で仕事が出来ているのは人間ですら羨みたくなってしまう。

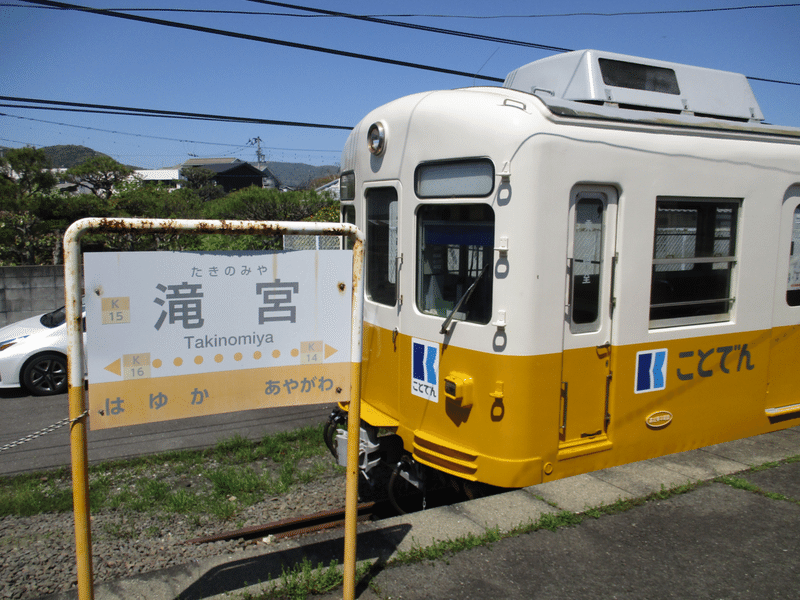

電車は「滝宮」駅に到着した。4枚の個性的な片開きの扉。この電車は間違いない。

目的としていた「京急」の電車だ。ようやく出会う事が出来た。「ことでん」での形式称号は1200形となっているが、京急現役時代は700形として親しまれていた車両である。

京王の日の字窓の美しい配列にも見とれるモノがあったが、京急車両の都心的な佇まいを残して移籍したこの側面の美しさも非常に素晴らしい。

しかし現在の「両開き」扉が主流となってしまった通勤電車の世の中に於いて、こうして「片開き」の美学を力強く味わえるのは非常に有意義な体験だ。この後にも出てくる、技術畑からの成り上がりを果たした京急の実業家「日野原保」先生がこの世に確固たる決心として残した「片開き」の美しさを、こうして今も感じられる事を光栄に思わなければならないと青空の下に思ってしまう。

車両はこのようになっている。前面平べったさを出しながら、下部には京急ならではのクオリティとしての標識灯・アンチクライマー。何よりもこの時点で「赤かった」時代の名残を感じさせてくれる美しい電車だ。

都心的な4枚の片開きドア、という先入観の表現から始まったが、やはりこの電車も前面を見てしまえば「地方私鉄」の電車としてのアイデンティティがある事を強く感じてしまう。

こうして余生を生きている事に感慨の深さを感じていると扉が閉まり、列車は滝宮を出発した。

車の便利と徒歩の不便を感じる

昼時に差し掛かっていた。腹が減った。この土地に居れば当然「うどん」を摂取した方が効率が良いし、「うどん」が安上がりに仕上がる。香川県は高松付近が特に「うどん」に恵まれており、「コンビニ」感覚で「うどん」に巡り合える大地として有名だ。

丁度調査をしていると、「岡本」付近で撮影地があると判明したのでこの付近に下車して撮影に繰り出し、近所の製麺屋に向かう事にした。

京王戦士とはこの駅にてお別れとなる。物足りなくも長い旅路がようやく終わった。

写真の撮影のようにして1100形を見送り、そのまま製麺所に向かった…が、自分が行った日には「定休日」だったらしく店を諦めて変更する事にした。調べていると先に「電車」が迫ってくるらしく、先に撮影を済ませてしまう事にした。

撮影は円座〜岡本にて記録した1080形である。この車両こそ、あの元は京急1000形である。京急で主力を張り、そして京急。そして技術畑出身成り上がりの実業家である「日野原保」の悲願であった「京急電鉄の都心乗り入れ」の貢献役でもある正に「名車中の名車」である。

この車両は「ことでん」に転職しても主力の役目を張り、「ことでん」初の電動式方向幕を採用した近代的な車両でもある。形態は京急時代とそこまでの差異が無い…のが特徴で、「ことでんアレンジ」を微量に追加した以外は「そのままの京急」である事がむしろ特徴である車両だ。

説明が長くなったが、こんな形で「うどん屋」検索の手間に撮影を敢行。写真としては少し完成に難が出たモノになったが、快晴の讃岐大地で元気に駆ける京急電車の記録は非常に誇らしいモノだった。

さて、1080形で勝利に浸る余裕はなかった。「昼食」を賭けて移動しなくてはならない。(この言い方、非常にクイズ番組っぽい)

製麺所は休日だったので、裏道の車が頻繁に通過する道にある「チェーン系のうどん屋」が開店しているとの事で向かってみた。

なんとか長い列からの「冷うどん」に「アスパラ天」を追加してワンコインで収め完了。歯応えあるカミカミした食感(割と実際そう)のうどんに久しぶりの感動を覚えつつ、涼を味わって早々と店を出た。

本当の「讃岐うどん」を食したいのならばやはりこうして、噛みごたえというか噛んでからの歯に跳ね返る感触を味わうのが一番大事…というのだろうか。噛んでも噛みきれなさそうな食感を楽しむのが最もの醍醐味だと思う。ココまで拘ってこそ、の「本場讃岐のグルテン食」だと行く度に痛感し、行列の傍を店から出た。

さて、高速道路付近の下に出てしまったので「ことでん」の駅に帰るのが実に大変だった。駐車場を裏道へ抜けて戻り、そのまま岡本の駅へと戻って帰った。本当に車かサイクルが手にあれば…と悔やむ事しか出来ない歯痒さが、胃に据わったグルテンの塊と一緒に自分の脳に突き刺さった。

片開きの時間

岡本から再び乗車して、目的駅の仏生山駅に向かう。琴平→途中下車→仏生山というパターンで戻っていく人はあまり見た事がないし、むしろ自分でも新鮮な体験だと思った。

さて、この岡本から再び乗車したのは1200形だった。京急の電車である。写真でも見通せば分かるように4枚の片開き扉が印象的な電車で、地方私鉄に似合う感性も持ちながら半ばにして都会の感性も抱いている不思議な電車だと帰郷して思った。

この電車に地元民と共に乗車。先ほどの京王車の長いソファー状の座席と比較してしまうと、1200形の4枚扉からの座席は実に狭いというか都心の電車といった風情すら感じてしまう。

実際にはこの4枚扉が功を奏し、高松口での朝ラッシュ捌きには大いに貢献しているとの事。やはり持ってしてみるものだと感じた。

何駅か小さな駅を過ぎると、いつもの位置にいる名古屋市営の小さな車両を横目に車庫を持つ駅、仏生山に到着した。

次回

さて。ココからがいよいよ高松に入国した本命行事の参加となる。

仏生山の駅に到着すると、そこにはあの京急…?の電車がいた。しかも卒業?のマークまで。一体この電車は何の電車で、何のためにこの仏生山に居るのだろうか。ご期待あれっ!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?