【『逃げ上手の若君』全力応援!】(159)「涎」は当時の常識からは完全アウトですが「知ったこっちゃなかった」足利尊氏と「完璧執事」高師直の「ファ~」な主従は不浄など恐れやしない……!?

南北朝時代を楽しむ会の会員の間でも話題騒然の週刊少年ジャンプ新連載『逃げ上手の若君』ーー主人公が北条時行、メインキャラクターに諏訪頼重! 私は松井優征先生の慧眼(けいがん=物事をよく見抜くすぐれた眼力。鋭い洞察力。)に初回から度肝を抜かれました。

鎌倉時代末期から南北朝時代というのは、これまでの支配体制や価値観が崩壊し、旧時代と新時代のせめぎあいの中で、人々がそれぞれに生き方の模索を生きながらにしていた時代だと思います。死をも恐れぬ潔さをよしとした武士が〝逃げる〟という選択をすることの意義とは……?

〔以下の本文は、2024年6月15日に某小説投稿サイトに投稿した作品です。〕

『逃げ上手の若君』第159話は、新田徳寿丸の魅力炸裂で始まり、私も妹も〝徳寿丸かわいいよね〟とキュンでしたが、私が〝でもさ、中身は同じなのに大人の新田義貞になるとヤバくなるのは、なぜ?〟と言って、しばしの沈黙でした。

「新田義貞の子か 面影がある」

高師泰の言う「面影」って、「?」のことではないですよね。確かこの「?」は周囲に見えていたはずです(第56話「暗殺1335」)。しかも徳寿丸くん、よく見るとあらゆるコマで「?」があります。師泰に一撃くらわせたり噛みついたりした場面にまであるという……「野生の勘で最適な行動を選んでいます」というシイナの発言のとおり、身体が勝手に動いているのがわかります。

時行も「これが新田の血か!」と目を見張っていますが、現代だったら超一流のアスリートか何かになって、きっとモテモテですね。

さて、堀口貞満のワンチャンもなさそうでしたし(涙)、ガキでも手に書けようとしている師泰の粗暴さが目に余ります。しかし、単純と言えば単純な武将なのかもしれません。だから、徳寿丸に対して熱くなってしまって「勢いを止められ」(天狗報告)となっているとも言えます。師直相手だったら、こうはならなかったかもしれません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

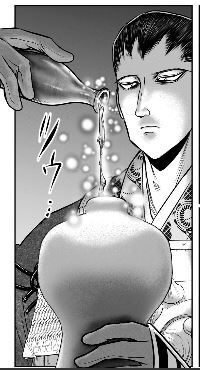

〝師直が「涎」ってハッキリ言っちゃってるけど、いいの?〟と、妹は私に問いました。そうです、主君と執事の「ファ~」な濃密空間でおねだり(?)した例のブツが登場です(第153話参照)。

ちなみに、妹に対する私の答えは〝いや、尊氏のだろうがこの時代は「涎」がすでにアウト〟と返答しました。ーーただ、そのあたりがやはり、『逃げ上手の若君』の高師直のキャラなのだろうなと感じました。

本シリーズで前回、結城宗広のヤバイ攻撃が「「イカレ爺ジジイ」の「趣味」炸裂なだけの戦い方かと思いきや、結果的になのかもしれませんが、少ない戦力をカバーする効果的なもの」と評価しました。それは、「医学的、衛生的な知識のない時代ではありましたが、血液や腐敗した物体が感染症の媒介になることは共通認識としてあった」ために、結城軍は「生物兵器」をまき散らしているようなものだったからです。

よって、それだけが理由ではないと思うのですが、人体から発せられる物質については「〝穢れ〟とか〝不浄〟といった観念でとらえ」られて、忌むべきものとされていました。

「不浄」とは、文字通り「浄」という状態を否定する語であり、『角川古語大辞典』では「 不浄(ふじやう)」について「[一]清浄でないさま。けがれているさま。」として、月経の意で用いられた『蜻蛉日記』の「ふしやう」、『教行信証』の「不浄の器」「不浄の食」といった用例をあげる。語義の[二]では「けがれているもの。きたないもの。特に排泄物をいう。『正法念経・四五・観天品』には、瘡口の流れ・膿・鼻汁・涙・耳垢・耳だれ・口臭・唾沫・屎・尿・月経などを挙げる。」(『正法念経』の原典の成立は四、五世紀)としている)。『日本国語大辞典』では、『角川古語大辞典』の二に類するものを「月経」「精液」「大小便」でそれぞれ項を立てる。

上の記述、私が少し前に書いたものからの引用で恐縮です。「唾沫」(トゥオモ)が「涎」ですが、厳密にはくしゃみをしたり大声で話をしたりした時に飛ぶ唾の飛沫です。……ですので、尊氏の「ダラアアアア」とそれを「欲しがる」ことは、当時の常識からすれば相当な穢れっぷり、結城宗広とそれほど変わらない「イカレ」行為かもしれません。そのあたり、さすが「知ったこっちゃなかった」尊氏(第113話参照)と、合理性を極める「完璧執事」師直だからこその悪魔の所業かもしれません。

それにしても、こんな邪悪な効果を発揮する「涎」があったとしたら、まさに「不浄」以外の何物でもないですね。

「これ以上壊すとまずいな」

穢れや不浄を恐れない師直は、弟の師泰なんかより桁違いの悪だと思いました。「この兵を使い捨てて」などというのは、時行のもとにいた時の吹雪からは考えられない行動です。精神が混乱する吹雪を見るに堪えられません。「六花」といううわ言も気になります。「六花」とは、「《結晶が六角形であるところから》雪の異称。」(デジタル大辞泉)とあります。吹雪の兄弟か何かの名前でしょうか。今後の展開に期待です。

余談ですが、この構図、足利直義と今川範満で見たなって思ってしまいました。直義が「駄馬一頭殺すごとに必ず会える 誰より速く強かったお前の瑪瑙に」と、「心の病」である範満の肩を抱いてささやく場面(第89話「瑪瑙1335」)のことですが、これで私は一度、足利直義が大嫌いになりました。師直と直義、どこか似ている部分があって対立するのかと思いきや、直義の方には少しずつ変化も見られているので、尊氏をめぐって似た者同士だったかもしれない二人がどのような選択をしていくのかも見ものです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最後は、小ネタで終ろうと思います。

まず、結城さんの前ですっかりかすんでしまった仁木義長ですが、彼も第5話「狩猟1333」において、細川顕氏と同じコマで初登場していました! 顕氏も不遇なキャラだと思いましたが、義長はそれ以上でしたね。

次に、時行が「八郎に聞いた」と徳寿丸に対して師泰の戦闘力について耳打ちする場面がありましたが、時行と八郎は連絡を取っているのかなと思ったらほっこりしました。

そして、雫の抱えている帳面が「兄様のファ~な姿観察日記」となっていて、それを会合の場に持ってきちゃダメでしょと思いました。照れているし、間違えたわけでもなさそうなのが……。諏訪編の時に彼女の財布が、カエルを日干したものにリボンか何かを付けたみたいで、おおよそカワイイ女の子らしくない趣味の悪さでしたが、そういう意味では、この娘が恋敵な普通女子の魅摩ちゃんはかわいそうだと思っちゃいました。

〔参考とした辞書・事典類は記事の中で示しています。〕

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?