【『逃げ上手の若君』全力応援!】⑱悪党を斬る「鬼心仏刀」とは一体? …当時の信仰について知ることから推測してみる!?

南北朝時代を楽しむ会の会員の間でも話題騒然の週刊少年ジャンプ新連載『逃げ上手の若君』ーー主人公が北条時行、メインキャラクターに諏訪頼重! 私は松井優征先生の慧眼(けいがん=物事をよく見抜くすぐれた眼力。鋭い洞察力。)に初回から度肝を抜かれました。 鎌倉時代末期から南北朝時代というのは、これまでの支配体制や価値観が崩壊し、旧時代と新時代のせめぎあいの中で、人々がそれぞれに生き方の模索を生きながらにしていた時代だと思います。死をも恐れぬ潔さをよしとした武士が〝逃げる〟という選択をすることの意義とは……? 〔以下の本文は、2021年6月4日に某小説投稿サイトに投稿した作品です。〕

『逃げ上手の若君』の第18話では、征蟻党《せいぎとう》のお頭が、終始えげつない笑みを浮かべています。でも、頭は悪くなさそうだし、ガタイもいいなと思ったら、作品中に次のような説明が示されていましたね。

この時代を騒がせた「悪党」とは土地を失い野党と化した武士達や税も納めず独立天国を築く武士達 いわば賊の奔放さと武士の戦闘力を兼ね備えた集団である

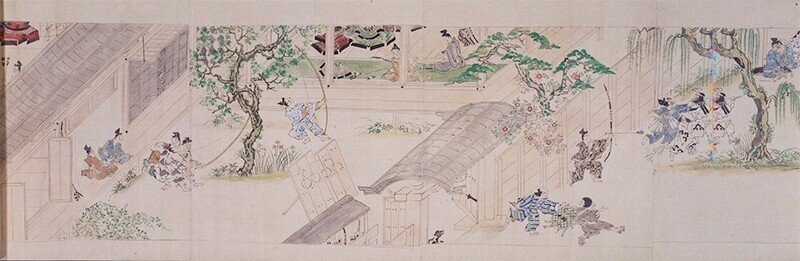

「悪党」を『日本中世史事典』で調べてみたところ、第12話の『解説上手の若君』に出てきた「馬庭まにわの末に生首たやすな、切りかけよ。」と家来たちに〝武芸〟を奨励したという男衾三郎の絵巻の一場面が掲載されていて、その下には「武蔵の国の武士 男衾三郎の邸内。武士の配下には悪党が組織され暴力の巣窟となっていた。」というストレートな解説が示されていました。

〔『男衾三郎絵詞《おぶすまさぶろうえことば》』〕

第16話で小笠原貞宗が、市河助房に心配されながらも、「…我が家中には剛の者が足りぬ 武士の常識に囚われていては…この乱世は勝ち抜けぬわ」として、彼らを配下に入れたことと重なり合います。

とはいえ、今回はかなりいただけないお頭のセリフが(しかも唾を吐きながら)……。

「南無阿弥陀仏 こう言っときゃ仏様が全て罪をチャラにして下さる 便利だろ」

このお頭の一言で、村人を殺しすぎていて貞宗も許さないのではないかという懸念を抱いていた部下も、「ヒハアアア 仏最高ぉぉぉぉぉ」と、頭上で手を鳴らして合掌する始末です。

「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えるだけで誰でも救われる。ーーこれは、法然やその弟子の親鸞らが説いた、鎌倉時代の新しい仏教の教えです。

その中でも、親鸞の起こした浄土真宗における「悪人正機《あくにんしょうき》」の思想は、「善人なをもて往生をとく、いはんや悪人をや。」という言葉とともに、皆さんも日本史の授業で学んでいるのではないでしょうか。

これは、阿弥陀仏の真の目的は悪人を救うことであり、悪人の自覚を持つ者こそ救われるにふさわしい能力や素質を持っているというものです。ところが、ここから「本願誇《ほんがんぼこ》り」の人々が出現します。それは、「阿弥陀仏の本願の救いを絶対視して、何をしてもかまわないとする本願に対するあまえ。」〔例文 仏教語大辞典〕であり、まさに征蟻党のお頭や部下が取った態度のことを言います。

※本願…仏・菩薩が過去世《かこぜ》において立てた衆生しゅじょう救済の誓い。

阿弥陀様の尊い教えに心が洗われる一方で、こいつらはやっぱり救われない……と思ってしまう自分がいます。ところが、このような「本願誇り」の批判に対して、阿弥陀仏の本願を疑うものであるためよくないとする考えが、当時からすでにあったというのです(「本願誇り」を弁護している!)。

こののちさらに、法然や親鸞の念仏の教えを究極まで〝尖《とがら》〟せたかのような、踊念仏《おどりねんぶつ》で有名な一遍が登場します。

簡単に言うと、法然や親鸞は念仏とともに「信」(信心)を重要視したのですが、一遍は〝阿弥陀仏に救われるのには信心すら不要、ただ一回の念仏だけでよい〟と説いて、全国を遊行して念仏札を配りました。行く先々で奇跡が起こり、一遍を害そうとした人までもが出家し、人々は踊念仏に熱狂します。

〔『一遍聖絵』 刀を向けられても一向に動じない一遍(相手はこのあとそのまま一遍のもとで出家を遂げます)〕

実は、一遍の伝記である『一遍聖絵』には、興味深い記述があります。

美濃・尾張をとをり給に、処々の悪党ふだをたてていはく、「聖人供養のこころざしには、彼道場へ往詣の人々にわづらひをなすべからず。もし同心せざらむものにおきてはいましめをくはふべし云々。

「一遍上人とその念仏を受けに行く人たちに危害を加えるような奴らについては、俺たちがボコボコにするからそのつもりで」

このような内容を記した立札を、「悪党」たちが道々に立てて、一遍の反対勢力はぶっつぶすと宣言しているのです。

これにより、一遍とその同行者である「時衆《じしゅう》」と呼ばれる人たちの布教の旅は、盗賊にあったりだとか、喧嘩や暴力沙汰に巻き込まれたりといった心配がなくなったと、『聖絵』の筆者は書いています。

一遍って何者だ!?……って、思いますよね。

ひとつには、一遍は当時の社会で差別を受けたり、はみだしてしまったりした人たちの救済を積極的に行っています。

悪党も見方を変えれば、「荘園制下における反体制集団に対する他称」「敵対者を国家や仏神にさからう異類異形として排除する観念」「既得権を喪失して「悪党」のレッテルを貼られた」〔『日本中世史事典』〕という、体制側からの見方や都合を一方的に押し付けられた人たちであり、悪党にすれば悪党側からの何らかの主張もあったはずだというとらえ方も可能だといえます。

**********************************

これまでの松井優征先生の作品でいえば、『脳噛ネウロ』の桂木弥子《かつらぎやこ》も、『暗殺教室』の潮田渚《しおたなぎさ》も、「最弱」に見えて実は「最強」だったという、先生が常に描こうとしている共通したテーマがありました。

弥子や渚は、仏の教えのある側面ーー人が生きる上での本当の強さとは何かという問いーーに対する答えであるのかもしれません。

おそらく、時行の次なる必殺技となるべき「鬼心仏刀《きしんふっとう》」とは、吹雪が時行に見出した「乱世に似合わぬ温かさ」でもって、不敵なお頭をも包み込む技なのかと想像するのですが……果たして?

〔阿部猛・佐藤和彦編集『日本中世史事典』(朝倉書店)、中村元・福永光司・田村芳朗・今野達・末木文美士編集『岩波仏教辞典 第二版』(岩波書店)、聖戒編・大橋俊雄校注『一遍聖絵』(岩波文庫)を参照しています。〕

私が所属している「南北朝時代を楽しむ会」では、時行の生きた時代のことを、仲間と〝楽しく〟学ぶことができます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?