エッセイと随筆(2023)

エッセイと随筆

Saven Satow

Jun. 20, 2023

「自説に固執し、夢中になることは愚鈍さの最も確かな証拠である」。

ミシェル・ド・モンテーニュ『エセー』

1 随筆

西洋近代の文学に接触した際、概念の訳語として既存の単語が用いられることが少なくない。”Novel”に対応する「小説」はその一例である。これは中国の『漢書 芸文志』に遡る。その中で市中の出来事や話題を王に知らせるための歴史文書「稗史《はいし》」に由来する。それは、国家をめぐる正史に対して、民間の伝承や伝説、説話など取るに足らない民衆の歴史という意味である。ただ、中国人は長らく散文フィクションの創作の意義を見出しておらず、そのジャンル作品はほとんど伝わっていない。だから、「小説」にも元々は散文フィクションの意味はない。

その「小説」が”Novel”の訳語として用いられるようになる。しかし、これはあくまで近代文学の散文フィクションに限定され、前近代の作品について呼ぶことはない。『源氏物語』は「物語文学」、『土佐日記』は「日記文学」に分類される。「小説」は前近代に起源を持ちながら、少なくとも日本では、近代の散文フィクションにのみ適用される。それは前近代と近代の文学的断絶を強調する。

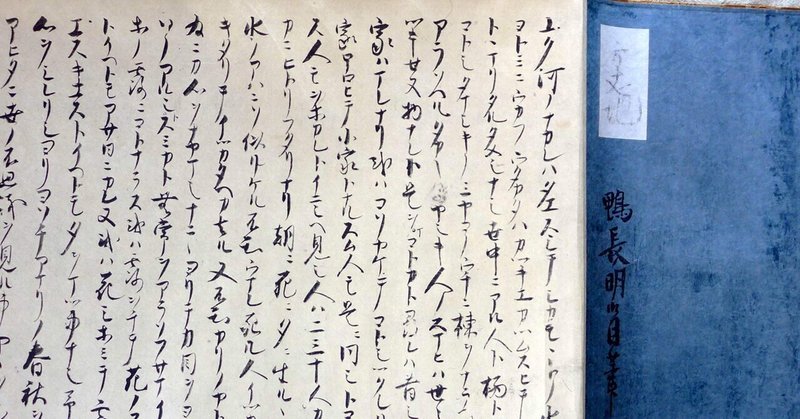

一方、「随筆」は「小説」と事情が少々異なる。”Essay”の訳語である「随筆」は、「小説」同様、前近代に由来する語である。しかし、これは明治以前の散文作品にも用いられる。例えば、『枕草子』・『方丈記』・『徒然草』は「三大随筆」としばしば称される。これらを「エッセイ」と呼ぶことがないので、西洋近代と接触した後の「随筆」と同じではない。けれども、その総称は日本文学の系譜として近代にいたるまで連続していることを告げている。

名随筆家として知られる寺田虎彦は『随筆難』において、近代日本の「随筆」の特徴を次のように要約している。

随筆は思ったことを書きさえすればよいのであるから、その思ったことがどれほど他愛のないことであっても、またその考えがどんなに間違った考えであっても、ただ本当にそう思ったことをその通り忠実に書いてありさえすればその随筆の随筆としての真実性には欠陥はないはずである。それで、間違ったことが書いてあれば、読者はそれによってその筆者がそういう間違ったことを考えているという、つまらない事実ではあるがとにかく、一つの事実を認識すればそれで済むのである。国定教科書の内容に間違いのある場合とはよほどわけがちがうのではないかと思われる。尤も、いわゆる随筆にも色々あって、中には教壇から見下ろして読者を教訓するような態度で書かれたものもあり、お茶をのみながら友達に話をするような体裁のものもあり、あるいはまた独り言ないし寝言のようなものもあるであろうが、たとえどういう形式をとったものであろうとも、読者としては例えば自分が医者になって一人の患者の容態を聞きながらその人の診察をしているような気持で読めば一番間違いがないのではないかと思われる。随筆など書いて人に読んでもらおうというのはどの道何かしら「訴えたい」ところのある場合が多いであろうと思われる。

これは、一見、『徒然草』の序段と重なる。しかし、前近代の「随筆」は「思ったことを書きさえすればよい」ものではない。それは、その意味で、近代と連続していない。前近代と近代では価値観をめぐる発想が異なり、創作・鑑賞・評価の前提が違う。

「随筆」と題した最も古い著作として室町時代の一条兼良『東斎《とうさい》随筆』が知られている。ただし、これは先行テキストから史実・伝説を引用・分類したものである。「随」には、「随行」のように、後からついて行くという意味もある。この作品の『随筆』は古典に随行する引用集というわけだ。

他にも「随」には、「随意」のように、成り行きに任せるという意味がある。今日の「随筆」はこの用法に基づき、筆の赴くままに記した散文と理解されている。しかし、それに分類される前近代の代表作は筆者が主観的な思考や気分を書き表してなどいない。作者と読者は規範と典拠を共有、前近代の文学はそれを基盤として創作・鑑賞・評価される。これは随筆も同様である。『枕草子』や『方丈記』、『徒然草』はいずれも典拠を踏まえつつ、規範の説くよい生き方について書かれている。

一例として『方丈記』の次の書き出しの2行について論じてみよう。

行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて久しくとゞまることなし。

「行く川の流れは平安時代の表現としては珍しい。『古今集』522「行く水に数かくよりもはかなきは 思はぬ人を思ふなりけり行く水の流れ」」が示すように、当時は「行く水に和かく」がはかないという意味で用いられている。なお、「思ふ」は近代後と違い、「恋する」の意である。

冒頭の1行は『文選』の「川阅水以成川、水滔滔而日度、世阅人而为世、人冉冉而行暮」を踏まえている。「河」は「行く水」であり、ことさらに、「行く」を接頭する必要はない。けれども、「河の流れは」にすると、7音になってしまう。書き出しは5音が望ましい。「行く」を「河の」に前置すれば、5音である。しかも、文頭の「か」が摩擦音である「河」に比べて、「行く」は発音上の音が軟らかい。

「うたかた」は「泡」を指す歌語で、通常の会話では使われない。「泡は」では3音だが、「うたかたは」であれば、5音になる。少し後に「水の泡に泡」と「泡」も用いられ、その際の音は5である。また、「うたかた」の前に「水」の言及があるけれども、「泡」にはないので、それが修飾語として前置されている。

「かつ消え、かつ結びて」は「かつ」を繰り返して泡の生成消滅を強調している。「結びて」は「生まれて」の意である。「行く」と違い、「かつ」は口の前の方で発音するため、音が強い。しかも、それは、「久しくとゞまりたるためしなし」というように、長い時間に同じ状態を保つことがない。流れるような音が並ぶ無常の光比の喩が実際の光景のように目に浮かんでくる。

鴨長明は『文選』を典拠とし、模範とされるレトリックを駆使して、浄土教の思想について記している。平安から鎌倉にかけての時期は死後の阿弥陀如来による救いを説く浄土教が伸長、無常観が貴族の間に広まっている。『方丈記』は、末法の世を思わせる当時の乱れた状況を記録し、広く共有された規範である浄土教の説く徳の実践を記述した作品である。長明は思いつくままの気持ちを自身の言葉で書いてなどいない。

前近代は共同体が先に存在し、そこに個人が内属するという共同体主義の時代である。これは洋の東西を問わない。彼らは共同体の認める規範を共有している。規範はその美徳を共同体と個人が実践することで現実の状態から理想に向かうと説く。政治は共同体全体として徳を実践することを目的とする。また、個人はそれが教えるよい生き方をすることで幸福になれる。共同体は規範を守る義務の対価として個人に権利を与える。犯罪はこの義務違反であり、個人は共同体から権利を剝奪される。

前近代の文学はこうした発想を前提にしている。創作・鑑賞・評価は古典を含む規範を共通基盤とする。例えば、和歌は文芸共同体の認める規範を踏まえて美の価値を交歓する場である。美意識の確認を通じて絆が広がったり、強まったりする。ただし、典拠のない作品は、共有するものがないのだから、その対象外と扱われる。前近代の文学は個人の自己表現などではなく、共同体規範の美徳の実践である。

随筆という散文は筆者が典拠を踏まえつつ、規範の認める美徳の実践を記すものである。規範は徳を説くが、それは抽象的である。随筆の作者はそれがどのようなものであるかを自らの実践を通じて具体化する。三大随筆の一つである吉田兼好の『徒然草』は、近世の庶民の間で生活道徳を教える「江戸の論語」と呼ばれ、多くの解説書も出版されている。仏教道徳に則っていても、説話集と違い、教義を庶民に理解させることが目的ではない。筆者自身によるよい生き方の実践例である。規範には宗教的なものと道徳的なものがあり、随筆は前者よりも後者に重点を比較的置いている。

三大随筆はいずれも書き出しが名文として知られている。『方丈記』は、末尾の記述から、1212年(建暦2年)3月末日に記されたとされる。執筆後の比較的早い時期からこの書き出しは名文としての評判を獲得している。40年後の1252年(建長4年)に成立した作者未詳の仏教説話集『十訓抄』の第九の六話がこの一節について解説している。また、14世紀後半から15世紀前半に生きた世阿弥もそれを気に入り、『曲付次第《くせづくしだい》』に引用している。このように、三大随筆の書き出しは名文との誉れが高く、今日に至るまで文学的模範とされている。

ただ、書き出しが有名なのはこれらの作品だけではない。『平家物語』や『土佐日記』、『竹取物語』、『伊勢物語』、『源氏物語』、『古今和歌集仮名序』、『大鏡』、『曽根崎心中』、『奥のほそ道』など名のある古典は書き出しがよく知られている。

しかし、それは印象的な書き出しを勧める近代の文章術と同じ発想に基づいていない。近代は、前近代と違い、個人主義の時代で、規範を共有していない。筆者と読者が規範を共通基盤として創作・鑑賞・評価していない。近代の書き出し主義の文章術はこの時代性が要求するものだ。

16世紀欧州で始まった宗教改革を発端に、宗教戦争が勃発する。何れの勢力も自らの道徳の正しさを根拠に、破壊と殺戮を繰り広げる。この惨状を教訓に、17世紀英国の思想家トマス・ホッブズは政治の目的を徳の実践から平和の実現に変更する。平和でなければ、よい生き方もできない。その際、ホッブズは政教分離を提唱する。政治は公、信仰は私の領域にそれぞれ属し、お互いに干渉してはならない。これにより政治は道徳の正しさを根拠に戦争を正統かすることができなくなる。

政教分離は価値観の選択が個人に委ねられることを意味する。個人は共同体の認める規範を守る義務などない。権利は義務の対価として与えられるものではなく、個人が本来的に持っているものだ。こうして個人主義の時代としての近代が始まる。

価値観の選択が委ねられているのだから、個人は自由で平等、自立している。そうした個々人が集まって社会を形成する。規範の共有を前提にしていないので、公共性はそれに則ることはできず、社会に集う人々の間でのコミュニケーションを通じて動的に形成される。

近代においては規範が創作・鑑賞・評価の共通基盤となり得ない。個々人は独自の価値観に基づく内面を持ち、社会で暮らしている。それが共通基盤である。けれども、筆者が価値観の異なる読者に自分の考えを伝えようとすれば、エッセイ作品に興味がわくような仕掛けが必要である。それには、演説家が雄弁術によって聴衆の気を惹くように、印象的な書き出しが効果的だ。筆者は、時に、内容との間に論理的飛躍のある書き出しによって読者を驚かせようとする。驚きは具体的な対象から生じる感情で、それを通じて他者と意識を共有できる。また、行動を促すため、思考力を低下させる。

しかし、前近代は作者と読者が規範を共有しているので、そのようなレトリックは不要である。書き出しはその作品に一貫する思想の表明である。規範は抽象的・包括敵なので、それを具体化・個別化した思想として作品に体現させる必要がある。筆者と読者の間での確認が書き出しの役割である。例えば、『方丈記』の書き出しは作品全体に通じる浄土教思想の宣言だ。結果として印象的であっても、意外性など作者は狙っていない。長明は最後によい生き方に取り組んできたつもりだが、理想と矛盾しているのではないかと反省的態度を示すものの、冒頭が末尾と主張の上で異なっていたり、関係性が希薄だったりすることもない。前近代の書き出しは読者の関心を作品に引き寄せるためではない。読者は筆者と典拠や規範を共有しているから、そうした仕掛けは要らない。書き出しはその共通基盤を確認させる。

筆の赴くままに記す今日の日本のエッセイは随筆の伝統も継承していない。鴨長明が「思ったことを書きさえすればよい」近代随筆を読んだら、啞然とするに違いない。恣意的な考えではなく、規範の認めるよい生き方について書くものだからだ。

近代日本エッセイの「思ったことを書きさえすればよい」という認知は、個人の価値観選択の自由を前提にしている。やはり明治以降の「随筆」は西洋から影響されている。しかし、それは英語の”Essay”とも構造が異なっている。次にそれを見てみよう。

2 起承転結

「エッセイ」は三社エル・ド・モンテーニュが1680年に刊行した『エセー』に由来する。彼は「私は何を知っていよう?」という反省的な態度で徳の実践について記している。近代に入り、文学の共通基盤は社会になると、エッセイの扱う主題も拡張する。自らの価値観に基づきながら、さまざまなトピックについて反省的思索を展開する。それは物語性の弱い告白の短編形式である。

英語のエッセイはイントロダクション・ボディ・コンクルージョンの三部構成が標準形である。導入で自分の考えをその理由と共に述べ、本論においてそれを論証、結論は冒頭の主張を強調する。通常、筆者の意見は冒頭と末尾で一致している。テーマは自由であるが、筆者と読者は価値観の共有を前提にしているので、学術論文ほどではないにしても、共通理解のため構成を始め決まり事がある。

英語のエッセイと比べて、日本語のそれは形式の決まりが緩い。日本の散文執筆の際に、しばしば「起承転結」が説かれる。インターネットで検索すると、そうしたノウハウの指南をいくつも目にする。しかし、「起承転結」は漢詩に由来し、唐代に完成した絶句の構成法である。この定型詩は 4句で形成される。第1句が起こしの「起」、第2句がそれを承ける「承」、第3句はその転調である「転」、全体を締めくくる第4句は「結」である。起承転結は絶句を構成する四つの句のそれぞれの機能を言い表している。死の構成法であって、本来散文のものではない。

日本の歴史を顧みると、舞や能など舞台芸能の創作の際に、「序破急」の三部構成が伝統的に共有されている。これは進行の速度変化を表わしている。英語で言うと、「序」は”Introduction”、「破」は“Exposition(Development)”、「急」は”Rapid Finale”である。この三部構成は現在も映画やドラマを含め脚本執筆の際に基本として認知されている。

次の杜甫の『絶句』を例に起承転結を見てみよう。

江碧鳥愈白

山青花欲然

今春看又過

何日是帰年

現代語訳は次の通りである。

川は碧く、鳥はいよいよ白い。

山は青く、花は燃え立つ。

今年も春がまたう過ぎ去ろうとしている。

いつになったら故郷に帰れるのやら。

起承は風景描写である。連鎖しているだけで、作品は動いていない。転は風景から受けた作者の印象が語られる。関心が外界から内面に転回され、作品が動き出す。それは結に向かわせて作品を進行させる。転を馬得た上、作者の心境を述べる結に到達する。起承が扱う外界を転が結の内面とつなぐ。

絶句は定型詩であり、創作・鑑賞・評価には固有のリテラシーが不可欠である。起承転結だけで作品を語れるものではない。これはあくまでもこの構成法の流れを確認するための零時である。

確かに、絶句は意識の流れに触れるので、起と結は主張の上で必ずしも同じではない。西洋のエッセイに慣れた目から導入と結論の意見が異なると指摘される通りである。だが、起承転結に基づいて創作する場合、意外性が要求されるのは起ではなく、転である。意表を突く書き出しは起承転結のレトリックではない。実際、現代日本で「起承転結」は、四コマ漫画の構成法のように、アイロニー様式として理解されている。そこでは急速な落としが評価される。

この起承転結の構成法に基づいてエッセイを執筆したのが小林秀雄である。彼は明文化として知られるが、意外性のある書き出しを概して使わない。むしろ、書き出しは影響を受けたアラン同様、さりげない。

それを確かめるために、名文との誉の高い『ゴッホの手紙』の冒頭部分から少し引用してみよう。

折からの遠足日和《びより》で、どの部屋も生徒さん達が充満していて、喧噪(けんそう)と埃《ほこり》とで、とても見る事が適《かな》わぬ。仕方なく、原色版の複製画を陳列した閑散な広間をぶらついていたところ、ゴッホの画の前に来て、愕然《がくぜん》としたのである。

それは、麦畑から沢山の烏《からす》が飛び立っている画で、彼が自殺する直前に描いた有名な画の見事な複製であった。尤《もっと》もそんな事は、後で調べた知識であって、その時は、ただ一種異様な画面が突如として現れ、僕は、とうとうその前にしゃがみ込んで了《しま》った。

熟れ切った麦は、金か硫黄《いおう》の線条の様に地面いっぱいに突き刺さり、それが傷口の様に稲妻形で裂けて、青磁色の草の緑に縁どられた小道の泥が、イングリッシュ・レッドというのか知らん、牛肉色に剥《む》き出ている。空は紺青《こんじょう》だが、嵐を孕《はら》んで、落ちたら最後助からぬ強風に高鳴る海原の様だ。全管絃楽が鳴るかと思えば、突然、休止符が来て、烏の群れが音もなく舞っており、旧約聖書の登場人物めいた影が、今、麦の穂の向うに消えた――僕が一枚の絵を鑑賞していたという事は、余り確かではない。寧《むし》ろ、僕は、或る一つの巨《おお》きな眼に見据えられ、動けずにいた様に思われる。

ゴッホ展を見に行ったところが起、模造品を目にして感動するところが承である。意識の流れが記されているが、小林秀雄の考えは示されていない。次の転で彼がそれを語ると予想する。ところが、ゴッホに関する評価と思いきや、実は、次のようなものだ。

文学は飜訳で読み、音楽はレコードで聞き、絵は複製で見る。誰も彼もが、そうして来たのだ。少くとも、凡そ近代芸術に関する僕等の最初の開眼は、そういう経験に頼ってなされたのである。飜訳文化という軽蔑的な言葉が屢々《しばしば》人の口に上る。尤《もっと》もな言い分であるが、尤もも過ぎれば嘘になる。近代の日本文化が飜訳文化であるという事と、僕等の喜びも悲しみもその中にしかあり得なかったし、現在も未だないという事とは違うのである。どの様な事態であれ、文化の現実の事態というものは、僕等にとって問題であり課題であるより先きに、僕等が生きる為に、あれこれの退(の)っ引(ぴ)きならぬ形で与えられた食糧である。誰も、或る一種名状し難いものを糧(かて)として生きて来たのであって、飜訳文化という様な一観念を食って生きて来たわけではない。(略)現に食べている食物を何故ひたすらまずいと考えるのか。まずいと思えば消化不良になるだろう。

転結における小林秀雄の主張は複製文化の擁護である。しかし、先の引用部分を読んでもこうした結論に至るとはなかなか想像できない。ゴッホの複製画に圧倒されたことと日本における複製文化の意味との間には論理の飛躍がある。ゴッホの複製画とについての個別的な自身の印象の分析もろくにないまま、複製文化一般の用語を展開している。率直に言って、ゴッホの複製画をめぐる仰々しい印象がなくても、書き得る内容である。

全般的に言って、小林秀雄は「意匠」、すなわちイデオロギーから自由でありたいとして、自分の信念や経験、直観を結論とする。それらはいずれも彼の内側にあるもので、論拠として不十分だ。そこで、トピックに対する自分の意識の流れを記し、坂口安吾が『教祖の文学』で批判した通り、ロジックの不足をレトリックで補う。

かりに起承を転と結で挟むと、この作品は西洋流のエッセイへと変身する。転を導入、起承を本輪、結を結論とすれば、暴投と末尾の意見は一致しそれを自らの経験によって論証する。論拠が自分の印象のみなので、証明としては弱いけれども、起承転結の構成より飛躍が目立たない。

そのように構成を変更しても、このテキストの主題は日本における複製文化である。ゴッホではない。論拠に基づいた思考を意見として述べると言うより、筆者が経験の中での心情の変遷をから到達した境地を描き、読者がそれに共感する。そうした鑑賞のため、この作品においてもっとも有名な部分は「寧ろ、僕は、或る一つの巨きな眼に見据えられ、動けずにいた様に思われる」のレトリックであって、結論ではない。

従来の文章術は活字メディアにおいて蓄積されてきたものだ。インターネトの浸透が文章術に修正を促している。ネット上のドキュメントは検索を通じて閲覧されることが主流である。その際、自分お関心と違うと判断すれば、すぐにページからは去って行く。冒頭と末尾の主張が異なり、書き出しが印象的でもどこに行くかわからない文章には、戸惑ったり、苛立ったり、横道にそれて理解したりして最後まで目を通さない。「ゴッホ」を検索して、その小林秀雄のエッセイを読み始めた人はそうするに違いない。PVを増やすために、意見を文頭に置く頭括型や結語にも用意する双括型が望ましい。

加えて、生成AIの急速な普及も文章術をさらに更新するだろう。確かに、日本語であっても、AIの文章構成は英語のそれに従っている。しかし、日本流のエッセイを駆逐することが真の変換はそこではない。AIの論理は因果性がなく、相関性だけである。そのため、生成する文章は情報の羅列で、それらの間に論理の飛躍がある。因果性に基づく文章作成はAIにできない。其れこそが人間尾執筆すべき文章である。ところが、従来の日本のエッセイはレトリック優先で、ロジックがおざなりであることが少なくない。それはAIにとって代わられるものだ。これかあの文章術は人間の書くべきものは何かという問い抜きにはあり得ない。もはや日本語特有ではなく、人間固有のエッセイが反省的態度によってに模索される時代である。

〈了〉

参照文献

鴨長明、『方丈記』、浅見和彦校訂、ちくま学芸文庫 2011

小林秀雄、『小林秀雄全作品』20、新潮社、2004年

松浦友久他編、『漢詩の事典』、大修館書店、1999年

青空文庫

https://www.aozora.gr.jp/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?