全国自然博物館の旅【38】熊本博物館

熊本県には自然観察スポットがたくさんあり、生き物好きが憧れる県の1つだと思います。できればすぐに大自然のど真ん中に飛び込みたいところですが、その前にまずは熊本市の総合博物館にて県内の自然環境について学習しましょう。熊本のフィールドに飛び込むときのワクワクは、数倍に増幅されるはずです!

熊本城の側の博物館で県内の自然を学ぶ

熊本博物館は、政令指定都市の熊本市に位置する市立博物館です。熊本城から近い距離にありますので、市内の様々な観光地と合わせて巡ることも十分に可能です。

朝早くにホテルをチェックアウトした筆者は、白川の植生環境を観察しながら散歩。有明海へと流れる河川は、上流から下流までたくさんの生命を育んでいるのです。

朝食は白川の近くのパン屋さんにておいしく味わいました。心とお腹を満たしてから、博物館へとゆったり向かいます。

「博物館の近くには熊本城がある」と聞いたら、やはりセットで回りたくなりますね(笑)。天守閣の展望台から熊本市を見渡せば、本県の美しさを改めて実感できると思います。遠くに見える山々に想いを馳せると、自然観察や生物採集の楽しみがさらに増しますね。

熊本博物館はお城から比較的近い距離に位置しており、徒歩や自転車でアクセスしやすくなっています。ただ、近いとは言っても徒歩移動の長さの感じ方は人によって異なるため、炎天下の場合は熊本城の周遊バスを利用した方がいいかもしれません。

熊本の自然と文化を学べる地域総合博物館。マニアの期待を超えるほどに、生物・化石標本の数も質も超充実しています。謎めく海と大地を有する熊本県の秘密に迫ってみましょう。

驚異的な多様性に彩られた熊本の大自然

超美麗な生物標本! 熊本の海と大地にあふれる生命

熊本博物館の1階は人文科学資料の展示ゾーンであり、自然科学系の展示は2階から始まります。人文科学資料は極めて貴重な県の遺産ばかりですが、中には撮影禁止の展示品もあるので気をつけましょう。

地域の歴史を学んだら、2階エリアから自然学習のスタート。熊本県内に広がる自然環境と生態系、とても強く関心をそそられます。

それぞれの県にはそれぞれの自然の特色があり、それぞれの不思議があふれています。その導入として、熊本の不思議と神秘を学べるコーナーが「熊本の自然」。

箱型の展示ケースを積み木のごとく配することで、視覚的な楽しさを演出。ワクワクする心の赴くままに、熊本の自然環境学習に出発です。

県内における水棲生物の重要な棲家の1つが江津湖です。豊富な湧水量を誇る江津湖は、水温や水質が年間を通して安定しています。水草は冬でも枯れることなく、常に高い生物多様性が維持されています。

素晴らしき地域の宝である江津湖。その豊かな生態系を、活き活きとした大型ジオラマと美しい生物標本によって学ぶことができます。

次は陸域の自然環境に目を向けてみましょう。

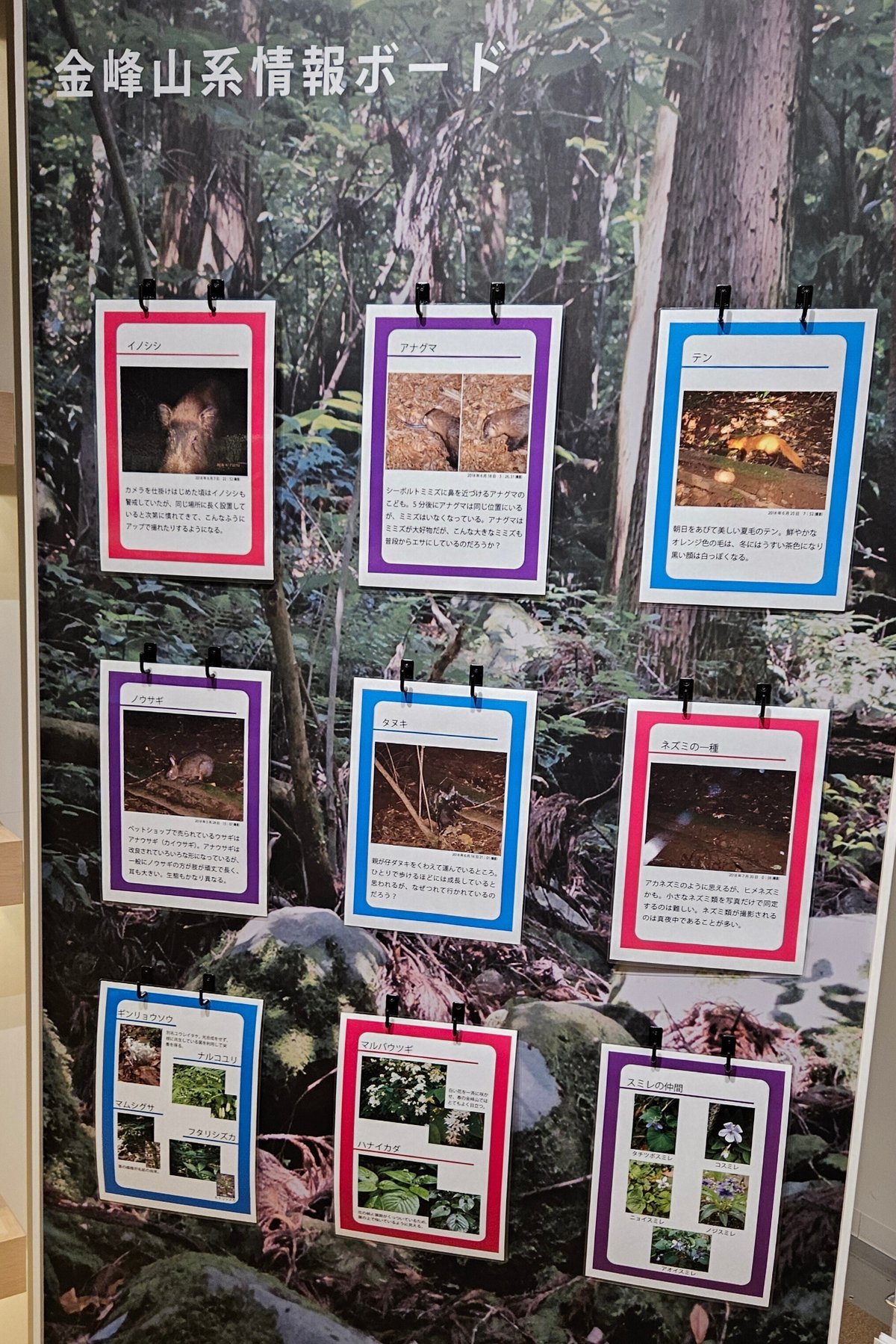

驚くほど豊かな生物多様性を有する山として、県内でよく知られる金峰山。山林の木々は数多くの樹種で構成されているうえに、そこに棲む動物たちも実に様々です。また、人の手で管理された里山も存在するので、生き物たちの生息地として本当に興味深い環境となっています。

金峰山に暮らす多種多様な生命。数々の生物標本と濃密なキャプションにて、詳しく深く学んでいきましょう。

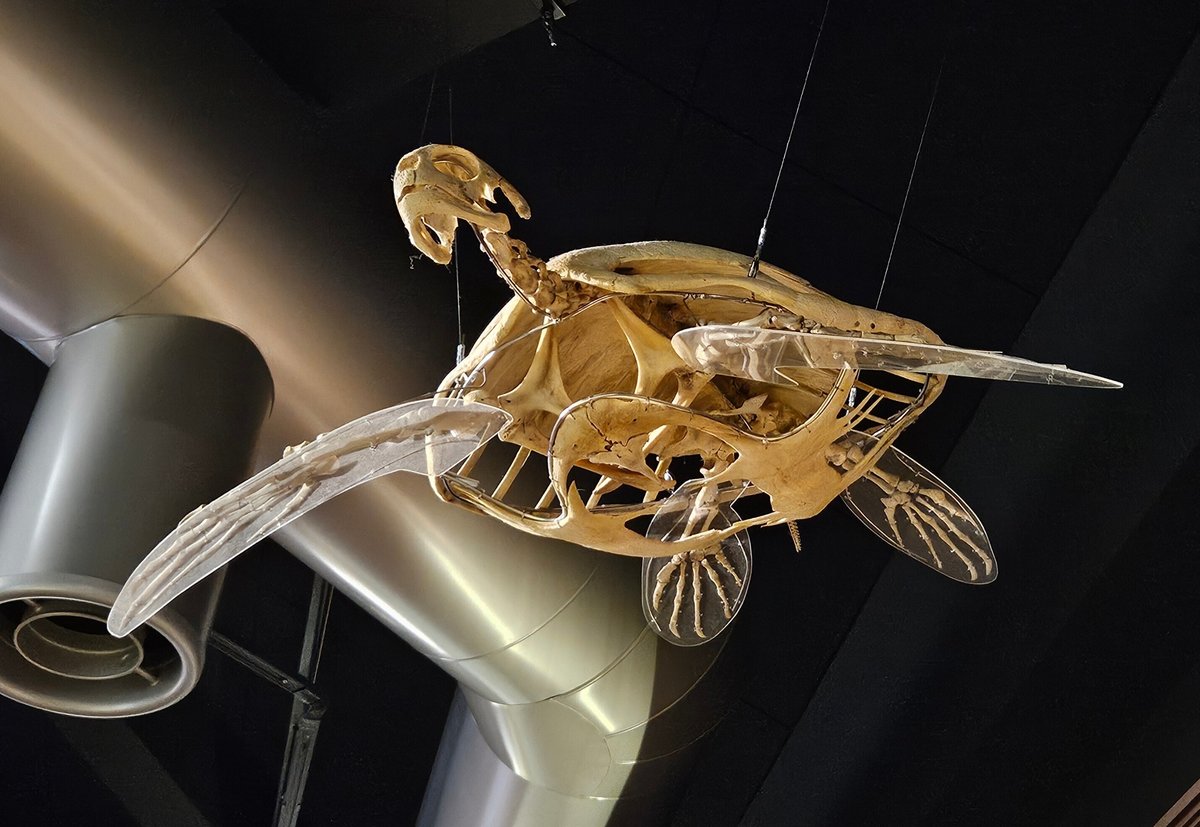

自然博物館好きが最も目を奪われるであろう、素晴らしき展示区画「熊本の生きもの」。この展示ホールでは、超多種・超多様な生き物の学術標本を見ることができます。すさまじい資料性に驚くと共に、熊本県の大自然の懐深さに感動すること必至です。

爬虫類・両生類につきましても、かなりの種数が展示されています。ここでも樹脂標本は大活躍であり、多くの種類を原色のまま拝むことができます。展示標本を見て楽しむと共に、熊本県の脊椎動物の多様性を感じてください。

昆虫マニアが気になるのは、本県の昆虫たちの多様性。熊本県には豊かな自然林や河川、さらに多くの島々が存在しているので、昆虫の多様性も圧巻です。そして今なお、新種の発見によって熊本県内の昆虫の生息種数は増え続けています。

今後の昆虫学の発展に期待しながら、本館の美しい標本を眺めてください。

筆者が個人的に一際強く関心をそそられたのは、熊本のクモ類の展示です。クモ類の特別区画を設けた展示は、他の博物館ではなかなか見られません。そして、樹脂標本で保存された原色のクモ類の美しさは、まさに自然界の芸術!

ぜひとも、本館の展示にて、クモ類が有する神秘的な美しさとかっこよさを感じていただきたいと思います。

陸域の環境形成には、植物やキノコ類(菌類)も大きく貢献しています。彼らへの深い理解なくして、生態系の秘密を知ることはできません。生産者と分解者、彼らがいるからこそ自然環境の中で物質は循環し、生命に潤いがもたらされ続けます。

本館の植物・菌類展示は視覚的インパクトが強く、好奇心と探究心を強く刺激されます。これを機に、自然界の物質サイクルについての理解を深めましょう。

熊本県に来たら、おいしい海の幸を味わいたいですね! とびっきりの海産物といえば、エビやカニなどの甲殻類。有明海の干潟から広大な海洋まで、実にたくさんの甲殻類が熊本にあふれています。展示標本を眺めながら、夜に居酒屋で食べるカニ料理を想像してみてはいかがでしょうか(笑)。

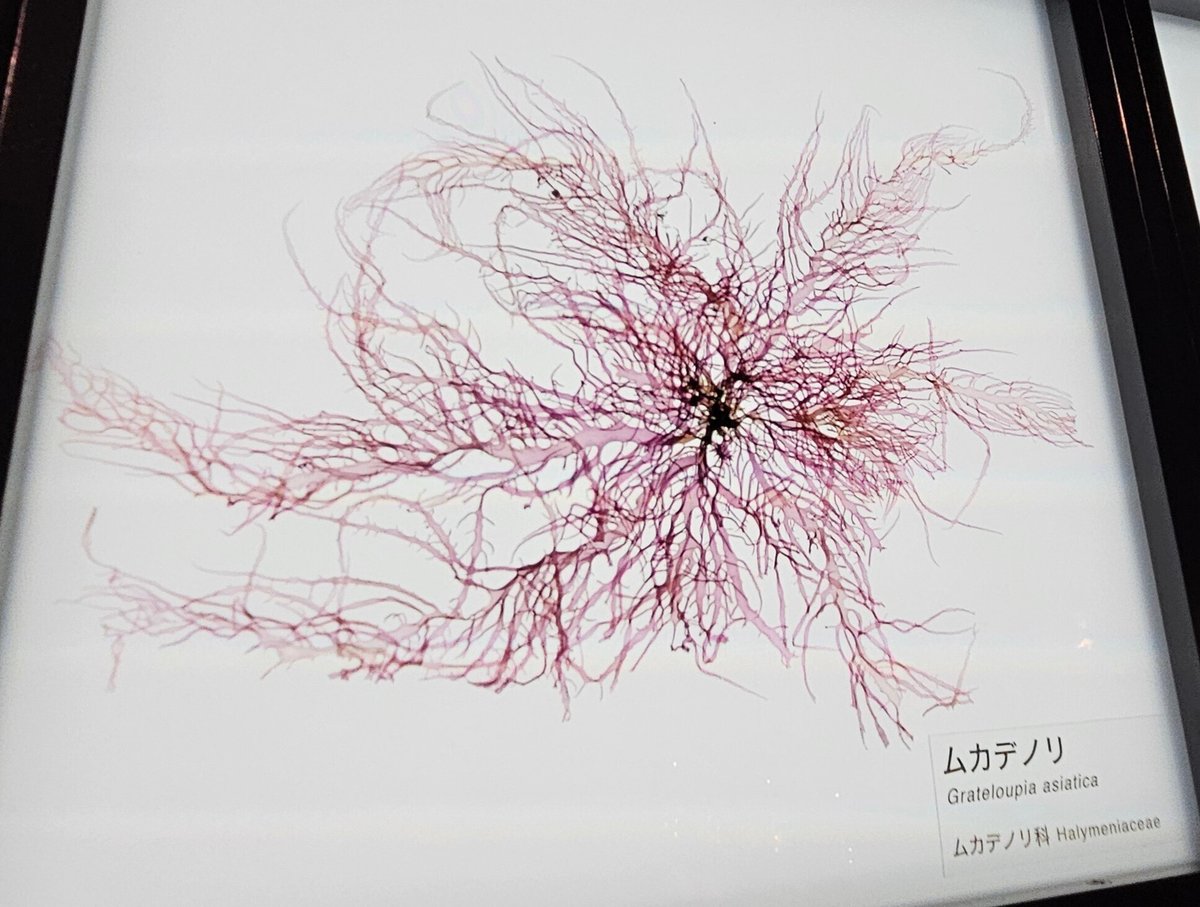

甲殻類と並ぶ海の幸と言えば海藻。つまり、藻類です(よく勘違いされますが、厳密に言えば藻類は植物ではありません)。豊かな熊本の海には、約260種類の海藻が生育しています。なおかつ、阿蘇地方を源流とする河川や湧水地の清水によって、淡水藻類も数多く育まれています。美麗な標本の観察を通じて、魅力いっぱいの藻類の世界にハマってみてください。

九州が誇る偉大な化石産出地・熊本県

化石マニアの中には、九州旅行の目的地として熊本県を選ばれる方が多いと思います。熊本は特筆すべき化石の名産地であり、天草市や御船町からは恐竜も発見されています。太古のロマンに浸りつつ、本館の化石展示を見に行きましょう。

熊本県の大地には地球の悠久の記憶が眠っており、古生代から新生代に至るまで幅広い時代の生物化石が発見されています。数多くの化石標本とキャプションにて学びながら、地球と生命の歴史を辿っていく展示ゾーンが「くまもと5億年タイムライン」です。

様々な時代・様々な種類の生物の化石を見ていると、古代も現代も地球の大自然は全てつながっているのだと実感します。化石たちの声に耳を傾けながら、5億年の歴史の道を歩いてみてください。

新生代の化石はとても魅力的な標本がいっぱいですが、筆者はあえてサメに注目してみたいと思います。熊本県にはかつて海であった環境の地層が多く、たくさんのサメの歯が発見されています(サメの骨は軟骨なので化石として保存されにくく、硬い歯が最も化石になりやすいのです)。

驚くべきは、熊本県にて新種のサメの化石が産出している事実です。古代のサメたちの展示を通して、本県の古生物研究の最前線を覗いてみましょう。

そして、満を持して本館のスター登場。巨大な古代ゾウであるステゴドン類コウガゾウの全身骨格が来館者を圧倒します。

熊本県では有明海にてステゴドン類の臼歯化石が発見されており、古代ゾウが熊本の大地を闊歩していたことがわかっています。本コーナーでは、ステゴドンを含むゾウ類の進化について体系的に学習できます。

非常に濃密な学習内容と、膨大かつ美麗な学術標本。本館ではすさまじい質と量の自然科学の情報が得られますので、熊本県の自然環境の真理を知るために絶対訪れておきたい施設だと思います。

大自然の知があふれる熊本県。本館での観覧学習を終えた後は、ぜひとも四方に広がる生命のフィールドに出かけてみましょう。

熊本博物館 総合レビュー

所在地:熊本市中央区古京町3-2

強み:熊本県が誇る多様な自然環境と生物種の網羅的な解説展示、学術性と美しさを併せ持つ膨大な動植物の各種学術標本、古生代から新生代まで熊本の生命史を深く学べる濃密な古生物・化石展示

アクセス面:路線バスまたは熊本市電に乗って向かうのがポピュラーな手段です。博物館は熊本城の近くに位置しているので、熊本城周遊バスに乗っても本館の手前まで行くことができます。また、熊本市ではシェアサイクルサービスを実施しているので、自転車で市内をサイクリングしながら向かうのも素晴らしい体験になることでしょう。他の観光スポットと合わせて観覧することを考えると、車よりも公共交通機関を利用した方が熊本市の雰囲気にどっぷりと浸れると思います。

圧倒的な地域自然の資料性の高さを誇る総合博物館。来館した生物マニアは、素晴らしい質と量の学術標本に必ず大感激します。特に樹脂標本の数が他の博物館に比べて多く、動植物の美しさをリアルに感じられます。

幅広い動植物の標本を網羅的に展示することで、雄大な自然環境と桁違いの生物多様性を来館者に力強く伝えてくれています。さらに、古生代・中生代・新生代の化石標本が非常に豊富であり、熊本県の大地に壮大な生命史が眠っていることを実感されてくれます。総じて自然科学系展示においては、一点の隙もない構成であると思います。熊本県の大自然を総括的に知れるだけでなく、あらゆる生物への好奇心を強く呼び覚ましてくれる素敵なミュージアムだと断言できます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?