美しいアニメを握り潰す暴挙「新世紀エヴァンゲリオン」から「カウボーイ・ビバップ 天国の扉」へ。

3月8日に『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』が公開されるんですよね。ついに、エヴァンゲリオンが終わるんですね。

僕は3月9日が健康診断の再検査の日なので、その後に見に行こうと思っています。

どんな物語でも完結してしまうと総括になってしまう為、好き放題に語っても許されるのは今がラストチャンスなのでは? と思ったのですが、僕の今回の記事はあくまで「カウボーイ・ビバップ 天国の扉」論なので、エヴァの完結はあまり関係ないかも知れません。

何はともあれ一読いただければ幸いです。

少々長いですが……。

●●●

カウボーイ映画としての「カウボーイ・ビバップ 天国の扉」。

武道家で翻訳家の内田樹がカウボーイ映画について、こんな記述をしていました。

開拓時代のアメリカでは男性の数が多く、女性の数が少なかった。

必然的に、女性に選ばれる男性は限られてきます。その「選ばれる男」を見た男はそれに不満を持ちます。選ばれる男よりも遥かに良い男がいるのに、なぜ女性はそれを選ばないのか?

そのような不満が「カウボーイ映画」には含まれていると、内田樹は書いていました。

つまり、女性が選ぶ男は常に間違っている。

そのような理念の下でカウボーイ映画は作られました。

孤独な、あるいは孤立した男が、あるコミュニティーと出会い、そこでの問題を解決し、そのコミュニティーの中で最も美しい女性に好意を寄せられるも結ばれずに男は旅立つ(あえて、選ぶ側に立って選ばないという、屈折)。

カウボーイ映画は開拓時代のアメリカで選ばれなかった男たちの怨念を鎮める為に作られたのだと、内田樹は書きます。

今回、僕が書きたいのは「カウボーイ・ビバップ」というアニメの劇場版についてです。TV放送は1998年4月から放送がはじまり、劇場版は2001年に公開されました。

内田樹のカウボーイ映画論に則って考えると、「カウボーイ・ビバップ 天国の扉」もまた、ある種の怨念を鎮める為に作られたように僕は思えました。

まず、ビバップはTV放送中はルパン三世の類似について語られたそうですが、こと劇場版に関して見れば、「新世紀エヴァンゲリオン」の影響が色濃く出ているように感じました。

その理由について記述していきたいと思います。

「新世紀エヴァンゲリオン劇場版/Air/まごころを、君に」が公開されたのは、1998年でした。

エヴァゲリオン論は数多く存在しますが、今回僕が採用したいのは東浩紀の語るオタクの世界から抜け出す為の物語です。

東浩紀いわく、エヴァの作中内で語られる「人類補完計画」とは世界が一つになる、ということであり、母親の子宮の中(オタクの快楽現象)に入る、と解釈していました。

「まごころを、君に」の最後で主人公、碇シンジは人類補完計画(オタクの快楽現象)から抜け出し、現実に帰還した時、共にいるのは惣流・アスカ・ラングレーでした。

アスカとはシンジにとって最も理解できない女の子です。

「まごころを、君に」のラストで人類がアスカとシンジだけの二人きりになっても、「気持ち悪い」とアスカはシンジに言います。

彼らは最後まで理解し合うことができません。

どころか、そこが現実である以上、殺し合うことになりかねない、というのが劇場版エヴァの結論でした(ラスト、シンジの手はアスカの首を絞める格好になっています)。

そこで相手を殺してしまって世界でたった一人の人類になれるほど、彼らは孤独に強くもなかった。

エヴァのメッセージは「オタクの快楽現象からは抜け出しても、自分のことを『気持ち悪い』と言う女の子しかいない。それでも、そこから抜け出すしかない」です。

とても単純に言えば、現実を生きろ、です。

現実を生きていないヴィンセント・ボラージュ。

さて、ここからが本題です。

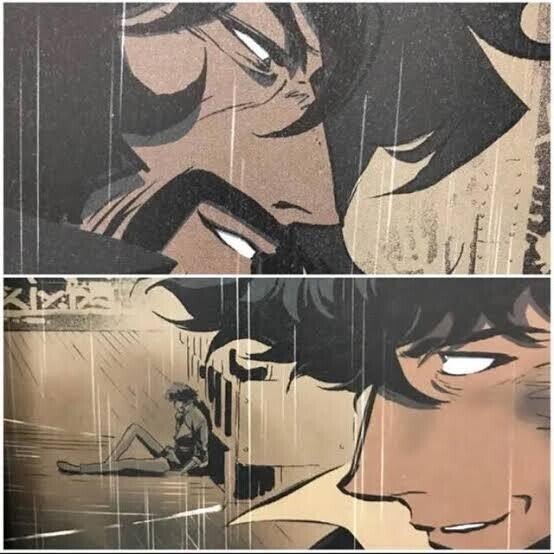

「カウボーイ・ビバップ 天国の扉」において、現実を生きていないキャラクターが一人いました。それは敵キャラクターであるヴィンセント・ボラージュです。

今回の僕の文章は言ってしまえば、「カウボーイ・ビバップ 天国の扉」の主人公はヴィンセント・ボラージュだった。

ヴィンセント・ボラージュは人類補完計画から抜け出せなかった碇シンジだったのではないか、です。

それを説明する前に「カウボーイ・ビバップ 天国の扉」のあらすじの説明をしたいと思います。

舞台は2071年の火星の都市、アルバシティ。

高速道路に止まったタンクローリー車が突如爆発するという事件が発生します。

事故が爆破テロかと思われたが、付近にいた人間が謎の症状に見舞われて、正体不明が生物兵器によるバイオテロの可能性があると報じられます。

この事態を重く受け止めた火星政府は、犯人に対して史上最高額である3億ウーロンという賞金を懸けます。

賞金3億円を狙って、犯人をカウボーイビバップメンバーが追っていくことになります。

この犯人が、さきに名前を出したヴィンセント・ボラージュです。

彼はナノマシン(生物兵器)の人体実験の被検者でした。そこで幾つかのものを失います。共に過ごした部隊の仲間と過去の記憶。

その結果、この世のものとも思えない蝶が見えるようになったと彼は語ります。

自分が誰かさえ分からないヴィンセントが求めるものは、現実に戻る為の扉です。それがあらすじの中のバイオテロです。

ヴィンセント・ボラージュは人体実験の被検者の為に、自分が夢の中にいるのか、現実にいるのか分からない、と語ります。

そして、それこそが「カウボーイ・ビバップ 天国の扉」の主題です。映画の冒頭でスパイク・スピーゲルはこう語ります。

そいつはただ一人ぼっちだっただけさ。自分以外の誰ともゲームを楽しめない。夢の中で生きているような、そんな男だった。

注目すべきは、その語りは過去に向けて語られていることです。「そんな男だった」。彼は、最後まで「夢の中で生きて」いたと、スパイク・スピーゲルは言います。

では、人類補完計画の中に取り残された碇シンジこと、ヴィンセント・ボラージュは、どのようにすれば現実の回帰が可能だったのでしょうか?

そこには二つの可能性があったと、僕は考えます。

どちらも愛による帰還です。ただし、その愛を差し出す人物が異なる為、二つの可能性がありました。

では、一つ目の可能性を。

愛による現実の回帰「一つ目の可能性」

「カウボーイ・ビバップ 天国の扉」をヴィンセント・ボラージュの視点から見ると、一つのボーイミーツガールものとして捉えることができます。ボーイ(男の子)はヴィンセント、そしてガール(女の子)はフェイ・ヴァレンタインです。

天国の扉でヴィンセントが登場するシーンを目撃したのはフェイでした。

そのシーンはヴィンセントとフェイが視線を合わせることで、互いを認識したように描かれます(少なくともフェイは認識し、それをスパイクたちに伝えます)。

あえて、エヴァゲリオンで合わせるとすれば、フェイは惣流・アスカ・ラングレーです。シンジが最も理解できなかった女の子。そして、その作りは「カウボーイ・ビバップ 天国の扉」でも健在です。

ヴィンセントとフェイの二度目の遭遇は、ナノマシン(生物兵器)が充満した部屋でした。普通の人間であるフェイはそれを吸うことで死に陥る環境です。

そこにヴィンセントが現れ、自分の血をフェイに口移しで与えます。

そのシーンはどこか「もののけ姫」のサンとアシタカを彷彿とさせます。ヴィンセントはフェイを生かし、世界がひっくり返っても(ナノマシンがばら撒かれた世界でも)生きられる術を与えます。

そうした上で、「一緒に来るか?」と尋ねます(現実への回帰において、これにフェイが答えられる女だった場合、ヴィンセントは救われた、と僕は考えます。後にも書きますが、それは失敗に終わります)。

この点はヴィンセントというキャラクターを掘り下げるのに、重要な部分ですので詳しく語ります。フェイに「一緒に来るか?」と尋ねる前に、彼は自分の生い立ちを正直に語ります。その上で、世界をひっくり返すようなナノマシンをばら撒くと言います。

フェイはヴィンセントの物言いに対し、「狂ってる」と言います。

それに対し、ヴィンセントは「正常と異常の境界線を誰が決める? 狂っているのは世界の方だ」と言った上で、「一緒に来るか?」と尋ねます。

フェイの答えは「たった一人で生きていけば良いわ」です。

当然の答えです。

ヴィンセントもそれは予想することが出来た筈です。それでも、彼は一緒にくるか? と言わずにはおれなかったのだとすれば、それはどのような理由があるのか?

ヴィンセントは「正常と異常の境界線を誰が決める?」と言いながら、フェイにとっての正常が世界側にあることを理解しています。つまり、ヴィンセントは多数決という民主的な物差しで言えば、自分が間違っていることを十分に理解しています。

その上で、その物差しが狂った後の選択をフェイに任せます。まるで、人類補完計画で生き残ってしまったアスカのような立ち位置をフェイは背負わされてしまう訳です。

ここで、ヴィンセントが起こそうとしたことは、つまり人類補完計画だった、と言うことも可能です。

あるいは、それは「シン・ゴジラ」で東京に現れたゴジラと言っても構わないかも知れません。

狂った世界への挑戦。

ヴィンセントがしようとしたことは、人類補完計画的な世界を一つにすることでもあり、ゴジラ的な怒れる神なものでもあった。

そして、パーティは相手が居てこそ始まると本編で語られるように、対立軸が存在して、世界への挑戦は成されます。

エヴァンゲリオンで世界と対立したのはエヴァに乗る母親のいない子供たち、シン・ゴジラで世界と対立したのは矢口蘭堂率いる二世政治家たちです。

では、ビバップは?

何も怖いものはなかったはずなのに、一人の女性と出会ったことで、死が怖いと思ったと語るスパイク・スピーゲル。つまり、愛を知ってしまった男です。

しかし、それについてはまた後で語るとして、フェイ・ヴァレンタインに戻りましょう。フェイはヴィンセントによって傍観者としての役割を与えられました。

それはスクライドで言う桐生水守の立場です。

言い換えれば、スパイクとヴィンセントの対決を理解できない立場です。そして、それは映画の最後の最後まで変わりません。映画でのフェイの最後の台詞は、そういう意味ではとても印象的です。

アスカのようなイヴ的な立ち位置を与えられ、その上で水守的、理解を放り出しても居る彼女は全てが収まった後、ジェット・ブラックに言います。

「雨上がりには虹が出るか……。ねぇ、馬でも見に行く?」

虹のくだりは日常の帰還を意味します。

事件の終結を理解した瞬間、雑踏な日常に彼女はいち早く足を踏み入れます。彼女が愛するものは特別なアダムとイヴ的な個人的なものではなく、博打などの何でもない誰もが体験できるものだった。

彼女は最後の最後まで日常を愛し、特別に背を向け続けました。そんな彼女がヴィンセントを愛せたとは思えません。アスカがどこまで行ってもシンジを愛せなかったように、フェイもまたどこまで行ってもヴィンセントを愛せない。

少なくともヴィンセントが敗れたと知った後に、馬を見に行こうとするフェイでは。

ならば、ヴィンセントを愛せたのは誰だったのか?

愛による現実の回帰「二つ目の可能性」

さきほど、ヴィンセント・ボラージュが夢の世界から現実へ帰還する方法には二つある、と書きました。それはどちらも愛による帰還です。

しかし、ヴィンセントがまず出会う女性、フェイ・ヴァレンタイは彼を愛することはできません。

ならば、ヴィンセントを愛せたのは誰だったのか、これはとても単純です。映画を観れば、簡単に答えがでます。

ヴィンセントを昔からよく知ると言う元同僚。エレクトラ・オヴィロです。

ただし、その愛(エレクトラ)が届く為には、愛を知る男、スパイク・スピーゲルの存在が必要でした。「カウボーイ・ビバップ 天国の扉」は見る角度を変えると、まるで夢の中(人類補完計画)で彷徨うヴィンセント・ボラージュの下へスパイク・スピーゲルが愛(エレクトラ)を運ぶまでの物語となります。

そのエレクトラとヴィンセントの初顔合わせのシーンは映画の中盤、モノレールの中です。ヴィンセントはそこでエレクトラを撃ちます。

当時のヴィンセントはエレクトラの姿は目に映っていません。少なくとも、そのような描写はありません。しかし、最後の最後、タワーでスパイクとやり合った後になるとヴィンセントはエレクトラの姿に気付きます。

モノレールとタワー。

その二つの違いは何か? あくまで僕の考えですが、それには男の子の成長が深く関わっているように、僕は思えます。

男の子の成長とは何か?

それは自分の欲しいものが何かを知ることです。それを最も深く描いた作品の例として、スクライドを挙げます。

スクライドの最終話(26話)、カズマと劉邦の衝突によって、彼らは互いを理解し合うようなことはしません。ただ、同等の力でぶつかり、痛みの中で互いに自分との対話に入り、そこで自分の欲しているものに気付く。

それが男の成長の一つの形です。

カズマと劉邦のように、スパイクとヴィンセントはタワーの上で同等の力で戦い、それ故にヴィンセントは自分が欲していたもの、「愛」に気付きます。

そして、それは同時に人類補完計画の中に取り残されたシンジくんの救出であり、アニメの快楽現象にたゆたうオタクたちへ差し出された救いの手でもありました。

では最後の最後、愛に気付いたヴィンセントが出した答えとは何だったのか?

「扉なんてどこにもなかったのだ」

この世のものとは思えないほど美しい蝶が舞う世界の中で、ヴィンセントが辿り着いた答えに対し、スパイクは言います。

「初めから分かっていたははずだ」と。

人類補完計画も、オタクの快楽現象も、実は最初から無かったものだ、とスパイクは言います。けれど、無いものは無かったとさえ言えないはずのものです。有るからこそ、無くなる訳であり、無かったと言える。

気づけば、それは確かに「最初から」無かったものと言えます。

しかし、気付かなければ、それは無いはずのものなのに、有りつづけるものとして存在してしまう。

スパイクが以前は何も怖いものなどなかった、とエレクトラに語ります。しかし、ある女と出会い、死ぬことが怖くなった。ない、と思っていたものが、あった経験をスパイクはしています。

故に、彼だけがヴィンセントに「あった」ものが最初から「無かった」と語ることができるのです。そして、それは日常を愛すフェイ・ヴァレンタインにはできないことでした。

映画の最後は、スパイクの語りで終わります。

そいつはただ一人ぼっちだっただけさ。自分以外の誰ともゲームを楽しめない。夢の中で生きているような、そんな男だった。

冒頭の物言いとまったく同じ文言です。

入口も出口もまったく一緒という映画もまた珍しいですが、同じ文言が繰り返される以上、そこには何かしらの意図があると考えるべきでしょう。

では、その意図とはなんでしょうか?

スパイクはエレクトラに向けて、ヴィンセントのことをこう言っています。

「アイツは俺と同じ匂いがするんだ。だから、会いたいんだ。アイツに」

冒頭と最後の文言を加味すると、スパイク・スピーゲルもまた一人ぼっちだった頃があった。自分以外の誰ともゲームを楽しめず、夢の中で生きているような、そんな男だった時期があった。

それは予想するに、スパイクが語る何も怖くなかった時期と重なるのではないか。一人ぼっちであるから、死ぬことなんか怖くなかった。

けれど、一人の女性との出会いによって、スパイクは死ぬことが怖くなった。その理由は彼自身が一人ぼっちではなくなってしまったから。

その一人ぼっちではない感覚は現在のスパイクにも脈々と続いています。何故なら、その女性は死んでしまったのではなく、どこかへ行ってしまった(少なくともエレクトラにはそう語ってしまっている)のだから。

で、あるなら、この映画の主題は、一人ぼっちではないことを自覚しろ、と言うことができます。人類補完計画(オタクの快楽現象)から抜け出す為のキーワードもそれだと言えます。

君は一人ぼっちではない。

今は一人ぼっちで、自分以外の誰ともゲームを楽しめない、夢の中で生きているような状態だったとしても、君は、君たちはいつか、一人ぼっちではないことを自覚するのだ、と。

スパイクはヴィンセントにそれを自覚させる為に、タワーまで追いかけて、彼の主催するパーティに参加した。そして、彼に唯一愛を差し出せるエレクトラを最後の最後に引き会わせることに成功したんです。

こうして見ると、「カウボーイ・ビバップ 天国の扉」はオタク救済映画として、最高の部類に属すると思います。この世のものとは思えない美しい蝶。それこそが、オタクの快楽現象だった訳で、それを最後の最後、スパイクは手で握りつぶしてしまいます。

まるで、「書を捨て町へ出よ」と書の中で言ってしまうように、一人ぼっちでアニメなんて見てんじゃねーよ、とその美しいアニメを握り潰す暴挙こそが、「カウボーイ・ビバップ 天国の扉」でした。

サポートいただけたら、夢かな?と思うくらい嬉しいです。