〔短編小説〕雨宿りば

雨が降っていた。白い雨が。カラスのフンかと思っていたのに、ヒタヒタと一面に垂れていったので、それが雨だと気づいた。それは、修正液のように、真っ白な雨だった。私の服はどんどん真っ白になっていった。髪も、顔も、きっと真っ白になっている。

息もできないほど雨足が強くなって来たので、私はどこか雨宿りができる場所はないかと、視線を移した。

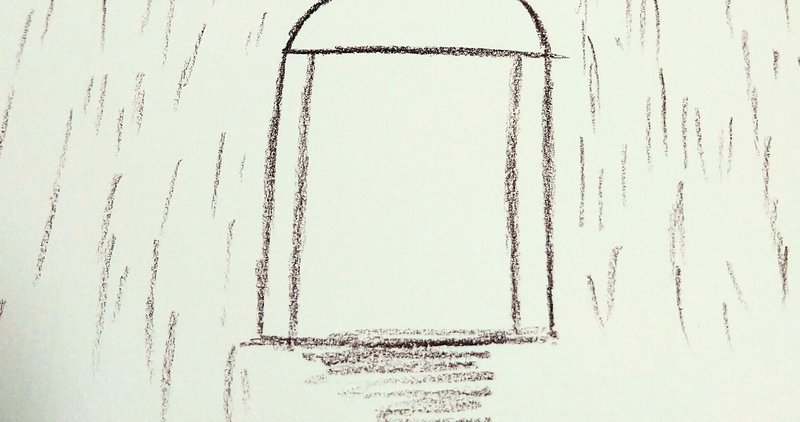

すぐ目の前に、最適な場所があった。なんせ「雨宿り場」と、書いてあるのだから。

私は喜んで、その場所に入っていった。

一歩、中に入って驚いた。見た目は小さな屋根付きのバス停留所のようだったのに、中は、とても広かった。私は壁にかかっている鏡を見た。真っ白な顔の私が見えた。

「顔、白いよ。具合悪いんじゃない」と言われ、早退してきたのだけれど、これじゃあもっと真っ白じゃあないか。

私は横に積まれたタオルを一つ手にとると、それで服と顔を拭いた。髪の毛も真っ白だったけど、まぁいいや。と、思った。家に帰ってから、お風呂に入れば良いんだから。

なんのことはない。雨が止むまで、ここで待っていればいいだけだなのだ。

私は、横にあった白いソファーに座った。真っ白なソファーに、真っ白な自分。なんだか私がいるのかいないのか、次に入って来た人にはわからないんだろうな。そんな気がした。なにしろ、ここはすべてが真っ白なのだ。壁も、床も、鏡の縁も、さっき体を拭いたタオルも。だから正直、ちゃんと拭けているのかわからない。降ってきた雨の色と、タオルの色は、まったく同じだったから。

もう一度鏡を見ればわかるのだろうか。私は立ち上がり、自分の顔が本来の色を取り戻したのかを、チェックしようと思った。本来の色っていったって、まだきっと、青白いのだけれど。

立ち上がる瞬間、ぐっと脇腹をつままれて、私はソファーに引き戻された。うわっと言って、私はボスンとソファーに落ちた。

ぎょっとして、隣をみると、人間らしき形が見えた。

「そ、そこにいたんですか」

誰もいないと思っていたので、先客がいたことに気づかなかった。その人も、真っ白だったから。

「いかないで」

「えっ」

「いかないで」

もう一度、ゆっくりと、その声は言った。

「あの、お知り合いでしたっけ」

白くて顔が、よく見えない。

「いつかどこかで」

そんなに、深い知り合いではないみたいだ。と、私は少し安心した。

「少しお話しましょう」

と、その人は言った。

「あ、はい。いいですよ」

いいですよとは、なんだ。自分。

「これ。なーんだ」

その人がポケットから出したのは、白い何かの塊だった。

「なんですか。あなたのポケットは。変ですね」

私はその物が何なのかより、ポケットの中に入れていた物まで白くなっていることに、驚いたのだ。ポケットの中の物は、雨があたらないのだから、無事なのではないのか。

私はハッとして、自分の服のポケットに、手を入れた。そこには、家の鍵が入っているはずだった。

鍵は、そこにあった。手に触った感触は、濡れてもいないし、無事なようだった。でも取り出して見て、なんにも無事ではないことが、すぐに分かった。

そこには、真っ白な鍵が握られていた。

「えっ!なんで?」

「それはね、ポケットの中にも、雨が降ったからなのです」

「ポケットの中にも……?」

「そう。ポケットの中の空間なんて、こんなに狭いのに、雨なんて降るわけないでしょう。そう、思ったでしょう」

まさに今、そう思った所だった。

「でも、本当の所、ポケットの中が狭いのかどうかなんて、誰にもわからないのです。あなたが、ここに入って来た時、この場所が、こんなに広いと思いましたか」

「い、いいえ」

「そう。外から見ただけじゃ、わからないんです」

「そういうもんですか」

「じゃあ、これがなんだかわかりますか?」

そう言って出されたのは、さっきの塊だった。あぁ、この存在を、忘れていた。

「あ、そうでした。すみません、クイズの途中だったのに」

「なんてことはありません。食べて見れば、わかりますよ」

その人はそう言って、私の手にそれを持たせた。

あやしいなぁ。と、思いながらも、私はそれを一口食べてみた。食べた瞬間、それが何か分かった。

「あ、イチゴだあ」

「ね、食べたらすぐ、わかるでしょう」

ほら、まだいっぱいありますよ。と言って、その人はどんどんイチゴを出した。最後には、パックごと出てきた。

「美味しいですねぇ。」

かじっても、イチゴの中味は白かった。

雨の音が、ざあざあとしている。私は気持ちの良いソファーに座り、美味しいイチゴを食べている。

「私、こんな所にずっと来たかった気がします」

「それは、良かったです」

そうしてその後しばらくは、二人でだまって雨の音を聴いていた。

あまりにも気持ちが良いので、そこで眠りかけたとき、耳のそばで、ささやきが聞こえた。

「でもそのイチゴ、味がないんですよ」

「えっ?!だって、こんな芳醇な香りなのに」

それにさっき、食べたらわかるって、言ったじゃないか。と、心の中で思った。

「甘いですか」

「はい。とっても」

「ではそれは、あなたが甘いイチゴを食べたことがあると言うことだ」

「え?」

「では、さっき使ったタオル。柔らかかったですか?」

「はい。ふんわりしてました」

「それはあなたが、ふんわりタオルを、使ったことがあるからなんだ」

「え、どうゆうことですか?」

「靴紐、ほどけてますよ」

そう言って、その人は微笑んだ気がした。白くて、よく見えなかったけれど。

「あ。ほんとだ」

私はかがんで、白い靴の、白い紐を結んだ。

ちょうちょ結びが出来上がって、立ち上がる頃、もう雨は上がっていた。

私は、カバンの中に手鏡が入っていたのを思い出した。オレンジ色で、スライドすると、中から鏡が出てくる仕組みになっている。顔色は、どうだろう。

鏡をのぞくと、ほっぺのあたりに赤味が戻っていた。

早く家に帰って、冷たいイチゴでも食べようっと。

私は新品の白い靴に泥が跳ねるのも忘れて、駆け出して行った。