【簡単】楽しい微積分の歴史~微分積分いい気分♪~

こんにちは、galoisです!今回も数学の面白さ伝えちゃうよ~

前回の記事を載せてておきます。あなたは足の遅いカメを追い抜けますか?

せて、今回なんですけども僕の周りで「微積ってなんだかよくわからん!!」って方結構多かったので微分積分紹介したいと思います。

こんな人に特にこの記事を読んでほしいです。

1.これから微分積分を習う高校生

2.一回微分積分を習ったけどわからなかった人

3.微分積分はわかったが何をやっているのかわからなかった人

①微分についてどう思いますか

まず"微分"という単語だけを見て何を考えますか?すこーし考えてみてください!

大丈夫ですか?高校時代のトラウマ思い出してないですか?(笑)

個人的に3つのレベルに振り分けてみたので自分がどのレベルか見てみてください!

【☆☆☆】微分が何やっているか式の導出方法まで分かっている

あなたは微分が何をやっているか理解できています。すばらしいです。記事を読みましょう。

【☆☆】微分の計算ができる。例えばこんなやつ

微分が何をやっているかがまだわかってないかもしれません。記事を読みましょう。

【☆】微分ってなんだっけ?(……ビ……ブ…ン…?)

そんなあなたは微分を習ってないか、相当なトラウマがあり記憶から微分を抹消しているのでしょう。記事を読みましょう。

結局みんな記事を読みましょうなんかい!とツッコミを食らった気がしましたが先に進みます(笑)

この記事は難しい数式は一切出ないようにしているので誰でもつまづくことなく最後まで楽しめるかと思います。

微積に拒絶反応を示している人ほど読んでほしいのです。

②積分の誕生

あれ、微分じゃなくて積分?と思った方、鋭いですねぇ~

僕のミスではありません。そもそもそう思うのって高校で微分→積分と習ったからじゃないかなと思うんですけど先に概念として生まれたのは積分の方が先なのです。

古代エジプト時代では取り尽くし法というすでに面積を求めるために積分の考え方が生まれていました。土地を公平に分けるためにどうしても複雑な図形を考えないといけなかったのですね。

神奈川県で考えると、

画像:http://www7b.biglobe.ne.jp/~math-tota/su2/pref.htm

こんな感じで簡単に求められる小さい図形(四角形、三角形)が何個分か考えて面積を出していました。

積分の考え方はすっごい簡単ですよね?ただ計算が微分に比べて大変なんです。

③微分の誕生

微分の誕生は大砲が関係あると言われています。大砲をうつと放物線を描いて砲弾は飛んでいきます。弾は無駄うちするわけにいかないのでどの角度にしたら敵にヒットするのか考える必要があったのです。

そこで接線の考えをする必要がありました。弾の初速も敵までの距離も変わらないので傾きだけを変えて砲弾の軌道を予測しました。

微分が発明されてからは今まで観察してみていた星の動きを計算で求められるようになりました。

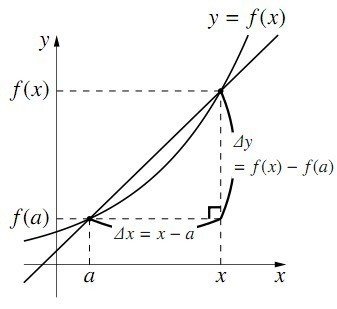

微分とは接線を求めると言われますがそれはつまり”瞬間”を求めることと同じです。

速度とは

・瞬間の速度

・平均の速度

があります。ボルトは100m9秒58で走り、時速で大体36キロですが当然スタート直後よりトップスピードの方が速いわけです。時速36キロはあくまで平均の速度で、瞬間の速度は

こんなのを使わないとわからないわけです。ただしこまめに瞬間の速度が分かればボルトが100m走る時間も計算できるわけです。

(あれ、細かく分けて足すって積分じゃね、、?)

瞬間を調べるというのが目に見えないのでわかりづらいですよね。ただしこちらは積分に比べて計算が楽なのです。

④微分と積分は表裏一体

微分は瞬間を求め、積分は面積を求めるものでした。今の高校ではいきなり微分と積分は逆の関係であると教えてくれますがルーツも考えられた動機も違うのでこのことは当たり前なことでは全くありません。

ここで微分と積分は反対であるという微分積分学の基本定理が証明され一気に微分積分学が進展していきました。(詳しくは↓)

では誰が微分積分学を発明したのか。ここで壮大な論争が繰り広げられます。

⑤微分積分の発明は誰が?

登場人物は2名、イギリスのアイザック・ニュートンとドイツのゴットフリート・ライプニッツです。二人ともほぼ同時期に生きた天才数学者です。

アイザック・ニュートン (1642~1727)

ゴットフリート・ライプニッツ (1646~1716)

いまでは2人とも微分積分学を発明したとされていますが、決して仲良く2人で研究していたわけではありません。

ニュートンは最初に書いた光についての論文が受け入れてもらえず、論文を公表するのを以上に慎重になったため微分積分学を発見した20年後に論文を公表します。

一方ライプニッツはニュートンが微分積分学を発見してから10年後に論文をまとめました。つまり世に出たのはライプニッツの論文の方が10年も早かったのです。

あなたはどちらが微分積分学を発見したと言えると思いますか?

個人的に先に発表したライプニッツだと思うのですが…。

実はライプニッツは外交官として働いている間にイギリス王立協会(新しい学問を愛好する人の集まり)の会員になったためニュートンの論文を見ていた説がありました。

また、どちらが先に発明したかの議論の際はその当時の会長がニュートンだったため公平な審査がされませんでした。

しかし2人で微分積分学へのアプローチが異なったためライプニッツもニュートンとは異なる方法で微分積分学を発明した人物に認められたのです。

ちなみに積分記号の『 ∫ 』もライプニッツが考案した記号で、これのおかげで多くの人が微分積分を身近に扱えるようになりました

論文がうまく評価されなかったり、死後に評価される数学者はたくさんいるのでとても気の毒に思います。(僕の名前の由来の数学者ガロアもその一人です)

⑥微積分の広がり

微積分は比較的新しい数学です。300年前ほどは最先端の数学だったわけです。それを高校生で習うのですから時代が変化しているんだなと思わざるを得ません。今300年前にタイムスリップして微積の概念を提唱しようものならあなたは大金持ちでしょう。

僕は微積を高校生のうちに習うのには意味があるように思えます。それはいろいろな分野に応用できるからです。

1.物理

2.化学

3.生物学

4.経済学

大学に入って文系の人が微積を使うなんてのもよく聞きます。

いろいろな分野に応用できる=身近に使われている

というわけで世の中は微積で満ち溢れているといえるでしょう。

天気予報、ジェットコースター、車、、というかもはや丸みを帯びている人工のものすべてに使われているといっても過言ではありません。

高校の微分ではそんな深い議論ができるほど高度なものはできてないのですが、何に使われるかもどう使われるかもあいまいなまま微積分をやっても一生計算練習の気分ですよね。

歴史的に見ればこんなにも自然な流れで微積分が発展していくってことだけでも覚えてくれたらなと思います。

個人的に学校教育はここら辺の背景を教えてあげるべきだと声を大にして言いたいです!!

⑦【告知】無料LINE相談やっています

中学生から大人まで無料で数学の相談に乗っています!相談以外にも面白い数学のネタや、記事を読んだ感想など送っていただけるととてもうれしいです!

【↑画像タップで公式ラインに移動します】

また、なんで僕が数学を発信しているのか熱く(?)書いた記事があるのでよかったら併せて読んでいただけると嬉しいです。

それでは今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。

面白かったって方だけでいいのでフォローやスキしてもらえると嬉しいです!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?