時空間を拡張する川柳と弔辞としての舞台 Dr. Holiday Laboratory『シャッセナンビ』について【柳論】

本文書は、Dr.Holiday Laboratory(派生)シリーズの第一作『シャッセナンビ』の感想文(公式)である。

三鷹市のSCOOLで、2022年8月13-14日にかけて公演された。

小野寺里穂:作/演出

山本伊等:演出/出演/舞台美術/制作

吉水佑奈:出演/ドラマトゥルク/舞台音楽

ロビン・マナバット:出演/制作

マコトオカザキ:記録写真

主催:Dr. Holiday Laboratory

協力:SCOOL/土屋創太

その他公式情報等は以下のリンクをご参照ください。

Dr. Holiday Laboratory(派生)『シャッセナンビ』 (drholidaylab.com)

アイスブレイク

Break the ice.

さて、本文書の目的はいくつかある。列挙することになるが、順番は強調符の役割を持たない。『シャッセナンビ』をスケジュールや地理的な問題で観られなかった方達へこの作品を届け、紹介すること。『シャッセナンビ』を制作したDr.Holiday Laboratory(DHL、と私は略す。このように略すのは私がはじめてらしい)とその関係者のみなさんに感想を送ることで彼らと彼女らとを喜ばせること。『シャッセナンビ』への祝辞を読み上げる中で私ササキリユウイチ自身が楽しむこと。以上。

もちろん、この目的は相互に入り混じっているし、それ以上に目的のための手段は入り混じっている。それから私は一応、川柳作家として本文書を書くことになっている、縁あって。『シャッセナンビ』の作は小野寺里穂で、私が主催する川柳句会ビー面の初期メンバーなのだ。作中には弊句会に投句された川柳が多く登場する、ほとんどそれだと言ってもいいくらいだ。観客のなかでも、間違いなく最も小野寺里穂の川柳を読み込んだ人に属するだろう。要するに、本文書を書くのに私はおそらく向いているだろうし、だからこそどこかで川柳の話をしなくてはならない。

しかし、感想を書く、私はこれを出発点にしている。していた。

感想を書くということ自体どういうことなのか。これについて少し書き記しておこう。ここで対比されるのは、もちろん評である。作品を観賞し終えた後にやってくるのは、作品の統一性や、その全体的な構造というよりも、むしろもっと生き生きとした感動である。例えば、断片的に記憶した印象的なセリフと、不愉快な効果音と、妙な説得力をもった小物と、またはそれら全体を含めた短い範囲で区切られた時空間の一つと、など。これらを記すことはどちらかと言えば感想に属する。翻って評は、作品の統一性や、パターン(実際、多くの作品においてこれらは極めて高い確率で発見される)や、プロットや、そういった類のものを対象にして分析する行為に属する。とはいえ、生き生きとした感動を手がかりに、感想において指示された対象を分析してみることもありうる。要するに、これから私が用いる手段は入り混じるということだ。

私にとってこのような観劇の体験ははじめてのことであった。演劇に関する文化を通過していないため、いくらか不慣れな運びになるかもしれない。そういうわけで文献の引用等を用いた硬い論調は控えよう。

実際、ここまではイントロダクションでもあるわけだが、エクスキューズでもある。この点に関して、もはやエクスキューズなし、嗚呼、さらなるエクスキューズ。

『シャッセナンビ』のアウトライン

出し抜けに言っておくが、アウトラインに関する是非等については、他の文献にあたってほしい。この是非に関するご指摘を想定した上で、私なりにアウトラインを書き記してみるわけだが、その理由は冒頭に規定した目的に準じている。

加えて、舞台空間や舞台芸術等々、全体を含めた要素にも適宜触れることがある。私はこれを親切心でやるのだ。あなたのために。

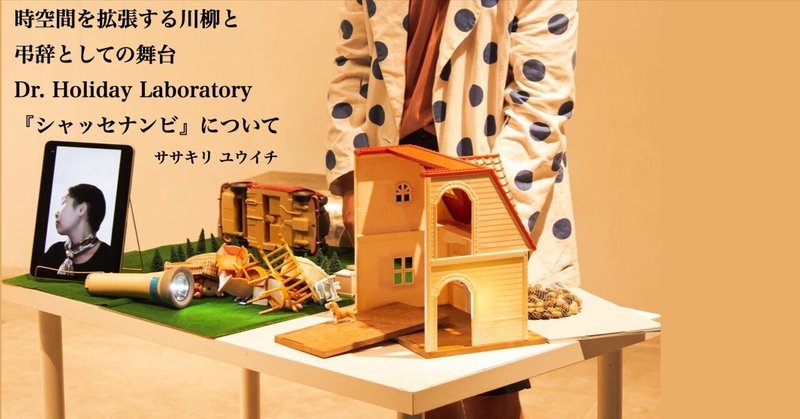

『シャッセナンビ』はせいぜい大きなリビングルーム程度の規模の空間で繰り広げられる劇だった。幕はなく、あらかじめ舞台美術はあからさまに提示されている。目立ったものを挙げれば、吊り下げられた裸の電球と、その下にミニチュア(シルバニアファミリー)のセット。椅子。机と、その上のミニチュアのセット。プロジェクター。右手の壁に立てかけられた脚立と、蝉よりはやや大きいだろうか、という程度の大きさのおもちゃのはしご(ミニチュアのセットの一つだと思われる)。何よりもまず目立っていたのは、吊り下げられた頭上のモニターディスプレイ。ディスプレイには開演前から、やや奇妙な表情をした女性の顔が常時映されている。何もかもが効果的に働くだろうという予感に満ちていた。

(効果的であるとは一体何に対してか。この対象は感想と評の双方に属する。言い換えれば、この『シャッセナンビ』は劇であることに妥協しない、総合的な作品だ。かつ、サービスも忘れない、気前のいい作品に違いなかった。対象を様々な角度から刺激する。あらすじに対して、語に対して、製作者陣という自らの方向に対して、物語という自らの方向に対して、乱立する空間に対して、私に対して、あなたに対して。言い忘れたが、傑作だ。)

先に言っておけば、効果的でないものは何もなかったわけだが。

撮影:マコトオカザキ

登場するキャラクターは四者。それぞれ公式に呼び名が決まっているわけではないため、私が名付けることにするが、この名付け自体もこの文章、ないし『シャッセナンビ』の方向性の規定に与してしまうだろう。

とにかく、〈登場人物〉。ロビン・マナバットが扮する、黒いスーツ姿の喪主。吉水佑奈が扮する、タブレット端末の画面にテレビ電話機能で登場する関西弁の女性で、おそらく死んだ犬だと思われる、遺影−iPad(=遺影1)。山本伊等が扮する、ゴム底の靴を履いた(常にギチギチと音を立てていた)メディア(=謎の者)。吊り下げられたディスプレイに映し出された、関西弁の女性と同じ服を着ているがやや奇妙な表情(実際 、Deep fakeによる加工が施されている)をしている遺影−ディスプレイ(=遺影2)。この四者である。以降、喪主、(死んだ犬の)遺影1、謎の者、(死んだ犬の)遺影2、とそれぞれ呼ぶ。喪主、遺影−iPad、メディア、遺影−ディスプレイ、戯曲によると登場人物の呼び名はこのようになっている。本文書では、二つの遺影にはあえて符号を入れて呼び、メディアは謎の者と呼ぶことにしよう。実際、謎の者は〈メディア=媒介的〉な役割を果たすのだが、上演中、私はこの者を極めて謎めいて存在として見ていた。それこそがこの〈メディア=媒介的〉である所以でもあるのだが、それは後々わかってくるだろう。

さて、やっとのことで、『シャッセナンビ』の筋のようなものに手をつける。

遺影1は、死んでしまったことに気づいているのか、気づいていないのか、ともかく死んだにも関わらず劇世界と接点を持つことになる。死んだ犬の飼い主であっただろう喪主は、この犬を弔うために喪服に身を包み、直接的ではない仕方で遺影1と語り合う。謎の者は劇の語り手、遺影1の代弁者、(驚くべきことに)観客の代弁者など様々な役を演じながら、死んだ犬がかつて生きた時間と空間を何度も繰り返すことを、再演を助けていく。その場は、机の上に置かれたシルバニアファミリーのセットでもあるし、舞台空間全体でもある。謎の者の補助を受けながら、遺影1と喪主は半ば間接的に語り合うことで喪の作業を進めていく。物語のなかで、喪主は遺影1に映る死んだ犬との邂逅をし、この邂逅を噛み締める(ように見える)。……そうだ、時折、遺影2により唐突に川柳が吟じられもする。

撮影:マコトオカザキ

以上が筋なのだが、やはり私はこれを親切心で書いたのだ。このような筋は『シャッセナンビ』をほとんど説明できていないかもしれない。そのような懸念はじゅうぶん、あなたと共有している。

とはいえ、あなたがこれから読み進める上での助けには少なくともなるはずだ。だって、私はこれから細かい内容に入り込むし、もしかしたらあなたのことを気にしている余裕がないかもしれないから……。

『シャッセナンビ』論-乱立するそれぞれの時空間と拡張性

舞台に登場する小物群は効果的だった。あらかじめ舞台において提示されたものからほとんど増減はなく劇は進行していく。限られた舞台美術である小物の数で、何故ここまでの規模を表象することができたのか。まず天晴れ、と言うべきだろう。ここまでの規模。まず①劇世界を構築してみせて、次に②劇世界をもう一度構築し直してみせて、そして③劇世界のもう一度を文字通り別の角度から観せる。

①についての勝因は、『シャッセナンビ』のテーマと関わる。すでに死んでしまった者とまだ死んでいない者、死と弔い、あの世とこの世、彼岸と此岸に関わる物語だったからである。此岸のほとりにまで赴かんとする屹然とした態度の喪主が、空間全体を弔いの場へと押し上げる。

好き勝手に走り回るから、結局ボールが見つかる前に疲れ果てて、何も見えなくなって、笑いながら帰ったね。

撮影:マコトオカザキ

喪主は回顧する。まるで弔辞のように、というかまさに弔辞として。舞台空間は特別な葬式であることが直ちにわかる。そうして、我々はほとんどのものを見立てとして捉え直すことができるようになるのだ。ここで念のためにあることに言及しておこう。舞台美術としての小物群は此岸のものであるとして、これらを彼岸のものとして見立ててみせる、という『シャッセナンビ』に仕組まれた力学は、例えば盆に用いられる茄子や胡瓜をご先祖様の乗り物に見立てる力学とは微妙に異なる、という点である。そう考えると、激しい誇張によって舞台美術が選ばれていることがわかる。誇張とは、より直截なのだ。ミニチュアはあまりにも此岸のものに似てしまっている。舞台空間は古墳であり、小物群は埴輪群である。要するに、特別な葬式とは、葬式ではないのだ。この舞台は葬式よりもむしろ古墳に漸近する。埴輪には(住むための)家、(仕えるための)武人、(移動のための)馬、(渡るための)船、(食事のための)円筒などの種類がある。古墳は過剰とも言える数の埴輪で埋め尽くされていた。死者が彼岸に赴くにあたって苦労しないように、その後も苦労しないように。埴輪の写実性の高さ(とはいえ、もちろんデフォルメされているが、茄子と胡瓜に比べてのことだ)は不気味な事実だ。彼岸のほとりと彼岸そのものが、非常にリアルな風景として想像されている。ミニチュアもそうなのだ。埴輪と似たような抽象度。そもそも我々の世界を子供が再演し遊ぶためにミニチュア……シルバニアファミリーなる製品は流通している。その効果をうまく借用してきて、彼岸と此岸との微妙な緊張関係を効果的に表すことに成功している。この見立ては埴輪のそれに属するが、微妙に異なる。観点として、例えば流通、既製品。このことを起点に差異を深追いしてもきっと面白いだろうが、提起にとどめておこう。

次いで、このミニチュアと舞台空間はシームレスに②劇世界をもう一度構築し直すことの効果をつむぐ。たかだか広いリビングルーム程度の部屋でミニチュアを用いることで、劇世界と同様の世界を再構築することに成功している。謎の者によってミニチュアの配置と様子は変化させられる。世界が拡張していき、死んだ犬が生きていた時空と、死んだ犬が死んだ後の時空とが現れる。最初は机の上でミニチュアの配置換えがおき、その後は舞台の床にまで広がっていく。すでにあらかじめ壁に立て掛けられたミニチュアの梯子は、この展開を暗示していた。まず、舞台全体、次に机の上、そして舞台の床において反復が作動し、世界は繰り返される。この反復によって〈先周り〉が先取りされていることが露呈する。

わたしはいぬの死がこの家族に与えるダメージを、先回りして心配してしまいました。

もちろん、この劇作品の底には輪廻が這っている。世界が繰り返されること。死の後に執り行われる弔いが、事後的に〈先回り〉の弔いとなってしまう。繰り返すことは何も後にもずっと続いていくことだけを意味するのではない。むしろ強調されるのは、前からずっと続いていたことなのであって、故に〈先回り〉が事後的に先取りされているのだ。

今のわたしが話してるから今?でも、わたしはほんまに今話しとるんかな?

度々時間にまつわるセリフが飛び交い、時間の感覚を狂わせてくる。『シャッセナンビ』の怪奇と魅力の一つである。

③劇世界のもう一度を文字通り別の角度から観せること、これはまさに文字通りなのだ。上述した通り、遺影1はタブレット端末に映され、テレビ電話によって登場している。そして、タブレット端末の内カメラによって撮影された映像がリアルタイムでプロジェクターによって舞台奥の壁面に投射される。役者の側からの景色から、我々は目を背けることができない(わざわざこのようなネガティブな言い方をするのは訳がある。要するに、舞台に向かい合う観客が映り込むのだ、極めて不愉快。そして後述するが、この映り込みと不愉快さは、この『シャッセナンビ』において必然の要素である。この仕掛けには驚くばかり。)ように大きく映し出される。謎の男がちまちまとミニチュアの配置変更をしている様子が投影され、むしろこの謎の男の手元よりも、投影された映像に視線が誘導されてしまう。大きく映し出されることで人形劇が成立し、また②の世界の再構築が達成される。そしてもちろん①も達成される。この三つの企みは相互に影響し合い鮮やかな成功をおさめている。「ここまでの規模」をあの空間で、たかだか46分程度の時間で表現してみせる。繰り返すが、傑作だ。

あくまで人間的なスケールにおいて、リビングルーム程度の大きさの舞台空間は、あまりにも巨大なのだ。人間的なスケールとは、ある差異を鋭敏に認識できるあるオーダーの閾値のことである。我々が考えている以上に(あるいはあなたが考えている通りに)この舞台空間は色々なものが持ち込まれ得るし、それでもなお舞台空間はExplainable(説明可能/理解可能)なものであり続ける。数え上げてみればよくわかる通り、極めて多くの要素を詰め込むことができるのだ。差異を認識できるあるオーダーの閾値を越えた多くのある要素が。すなわち、もはや数え上げられないということだ。実際の生活であれば、もう少し広い部屋であったら、より快適に暮らせるだろう。しかし舞台空間においての話となれば、もう少し広い部屋であったところで、劇世界がより拡張される、ということはない。要するに、舞台空間は劇世界を演じるにあたって十分すぎるほどに広大なのだ。ところで、『シャッセナンビ』の舞台空間全体、及び劇世界全体と物語はこれらの事実を意図的に強調しにかかっているように思える。あちら側(劇世界全体)という此岸に、テレビ電話という彼岸が対置される。また、あちら側には遺影1の主の、死んだ犬の夢とも、また此岸に対する彼岸とも捉えられるあちら側のあちら側、劇世界全体に対する彼方が立ち現れる。此岸、彼岸、そして彼岸でもありうる此岸。……彼方とはまた、二項対立の微妙な行き来のことではなかったか。

あちら側、すなわち劇世界全体に対するこちら側(観客世界全体)もまた、③劇世界のもう一度を文字通り別の角度から観せることの作用により際立つ。最も此岸らしい此岸である、我々が生きる現実が際立つのだが、むしろ投影されることによって、こちら側はあちら側のまたの名であることを強く印象付ける。こちら側のなかの恐ろしい部分を別の角度で見せられ、発見させられること。『シャッセナンビ』がホラー作品のようにぞっとさせる効果を持つのは、この仕掛けによるのだろう。舞台音楽には夏がところどころにこだまする。例えば蝉が鳴き、飛ぶ音が。初公演がお盆、なんと相応しい時期なのだろうか。

ところで一応断っておくと、時空間という語をわざわざ用いるのは、例えばまさにアインシュタインによってのことなのだが、時間と空間の関係が新たに見出されてから既に百年以上が経過しているし、この観点はさして重要なことではない。すでに時空間は由緒正しき歴史を持っているのだ。違和感を抱く必要はない。もっとも、単に空間と呼んでやってもいい。だが、しかし、やれやれ、この作品は時間にもかかわるのだ。〈先回り〉が事後的に先取りされてしまうのだから。

生まれた また生まれる 誰も知らないところで いつか。

遺影1はたびたび不思議な時間を仄めかす。発話の時制をいじってみせる。この拡張、あからさまな拡張。劇的な強調符としての発声。

フローリングは腰にくる。最終的にはそれが仇となった。

謎の者も不思議な時間を仄めかす。以上の通り、私が時空間という語を使いたくなった理由をわかってほしい。

ところで、そろそろ川柳に関することを私は言わなくてはならない。そもそもこれは、というかこれまでの全てが『シャッセナンビ』論でもあったのだが、同時に柳論でもあったのだ。……もしかしたらあなたのことを気にしている余裕がなかったかもしれない……。

これからの話をわかりやすくするために、〈ゲームマスター〉という概念を用いることにする。

乱立する時空間と拡張性、謎の者はこれらを統べる〈ゲームマスター〉のようだ。時空間を行き来する。然るべきところに然るべきものを置き、然るべきときに然るべきことを発話する(もちろん、お気づきの通り、発話は時間に深く関わる)。この〈ゲームマスター〉は仕組みそのもののようだ。特別な葬式を催す喪主は、遺影1と直接に語らうことはできない。代弁者としての謎の者は喪主に度々語りかける。というか犬のように身体の匂いさえしつこく嗅いだりさえする。

止まっているものがよく見えないんだよね。動いてたら見えるんだけど。言葉はたぶんわかってる。

謎の者が喪主に向かって脅迫的な態度で(というか謎の者は常に脅迫的な存在感をはなっている)犬の代弁をする。そして「言葉はたぶんわかってる」と、か細く呟く。犬の代弁のようにも聞こえるし、後々この呟きは喪主が謎の者の「言葉をたぶんわかってる」というダブルミーニングが含まれているように思えてくる。

喪主はと言えば、こちらも全く日常的とは思えない仕方で常に語り続ける。常に劇的。抑揚があるわけではないが、まるで訴えかけるかのように、一言一言を大事に述懐する。喪主は達観しているかのようだ。この特別な弔いを執り仕切る使命を負った者。また一つの〈ゲームマスター〉。達観とは、何もかもを知っていることを意味しない。「達観」・・・(一)眼前の成行き・小さな失敗などにとらわれず、全体の情勢を広い視野に立って見渡すこと。(二)細かい、つまらない事を超越して、物の本当に成り行く姿を見定めること。(広辞苑)

達観とは、何も知らないことなのだ。ただ受け入れるのみ。だがそれこそ、これから到来するものも、逆にこれまでから到来しなおすものも、まるで知っているかのように演じてみせることなのだ。喪主、また一つの〈ゲームマスター〉。

本書では、こうした重複性を扱うが、こうした重複性は、むしろ、あやとり……

謎の者は、常に奇妙な存在者としてのオーラを放っている。冒頭で唐突に演説風の調子で「本書では」などと言った引用文を発話し、観客を驚かせる。語り手として喪主と遺影1しか知り得ないことを描写しながら、まさに小説の地の文的な表現を極めて露骨にパフォーマンスすることで、この作品において謎の者は三人称でもあることを提示する。常にゴム靴が軋む音を響かせながら、気味が悪い不愉快な動きと表情とで動きまわりながら。この劇世界における〈ゲームマスター〉を演じ切っている。しかし、まだよい。まだこれだけならよかったのだが、謎の者の怪奇さはもう一段階上へと飛躍する。

ちょっと外の空気入れた方がいいと思いますよ〜

撮影:マコトオカザキ

謎の者は劇の途中で、舞台の奥にあるベランダへ続く扉を勢いよく開け放ち、発声練習を全て台無しにするような日常の声で、このように言い放つ。まさに台無し。台無しであるにもかかわらず、台本通りであろうこのシーンは、『シャッセナンビ』において最も恐怖を感じる瞬間の一つだ。この謎の者の怪奇さは、この作品を「ここまでの規模」に仕立てあげることに大きく寄与している。

瞬きの旬は今なのであって

謎の者の管轄する境界は最高度に達し、劇世界全体だけでなく、DHLの存在さえも浮き彫りにしてしまう。あまりにも過剰なメタ性が舞台全体を包み込み、我々を刺激して止まない。Plus de Méta=さらなるメタ=もはやメタなし。拡張につぐ拡張。

柳論-故に(しかし)境界

拡張性よりももっと拡張的な拡張性。Plus de Méta=さらなるメタ=もはやメタなし、の文法と相関をなす修辞である。Plus de NはNなる存在のそれ以上を仄めかしつつ、Nなる存在のそれ以上がないという否定を同時に表現する。そして、より拡張的な拡張性とは、拡張性ではなく、場合によってはむしろその逆のことを表す。この法において、拡張性よりももっと拡張的な拡張性とは縮小性でもある。誇張とは限定であり、強調とは棄却である。しかし、限定されなかったもの、棄却されたものは、かえって誇張と強調の効果を裏返しに発揮し得る。換言すれば、『シャッセナンビ』論でもあるが、柳論なのだ、なる宣言と本文書を支配する『シャッセナンビ』への過度な付き添いの態度とには、微妙な意図が絡んでいる。『シャッセナンビ』にしつこく付き合うことは、かえって割愛されたように思われる柳論を誇張と強調とに導く作用となるのだ。

あなたにとっては驚くべきことに、私にとっては全くもって自然に、最高度の〈ゲームマスター〉である謎の者は、遺影2の初めての発話に一瞬狼狽する。この謎の者の反応は、この作品の核心をつく。端的に言えば、革新的な演出であった。遺影2は乱立する時空間に一向に属さないままでいる。あらゆる確信に満ちた謎の者でもなお、最高度に時空間を拡張してみせるあの謎の者でさえも手の届かなかった時空間から、発話が行われる。遺影2の発話は川柳である。遺影2の位置する時空間、これを川柳世界と呼ぶことにしよう。川柳世界は極めて粘り強い境界をもつ。この境界は堅牢でもないし脆弱でもない。この境界は曖昧なままでいる。仮に粘り強いと形容しておくが、あなたが想像する絶対的な境界に近い。ただし、繰り返すが絶対的とは強固であることをただちに意味するわけではない。

遺影2は、遺影1と同じ服装をしている。ただし顔にDeep fakeによる加工が施されていて、遺影2は不気味な雰囲気に仕立てあげられている。

実家の上を飛んだ 土が見ている

川柳群は、この劇世界のアウトラインとの相関をもつように思える。確かに死んだ犬がもともと暮らしていたころの実家を、幽霊になって飛翔していてもおかしくはない。そうして、土が見ている、と。だが私はより注意深くなろうと思う。この注意深さは、Deep fakeが仕掛ける罠によって駆り立てられる。遺影2と遺影1との声と服装とは同じである。確かにこれは事実なのだが、もう一つのより重い事実がある。遺影2と遺影1との類似はたかだか声と服装とでしかない。我々は、わかりやすい類似に飛びついてはならない。この警鐘については、他の文献にあたってほしい。Fake newsとDeep fakeとの関係、その問題である。さて、とにもかくにもこの意味において、類似とは危険なのだ。列叙とは諸悪である。列叙法とは、諸悪を並び立てることである。『シャッセナンビ』における謎の者(と、もしかしたら遺影1)が手をつけた拡張性とは、険しい道である。時空間の拡張なる列叙は、諸悪なのだ。この劇世界全体を支配する恐ろしさは、ここにも起因する。狙い通りだろう。要するに、傑作だ。

だいたい、死んだ犬である遺影1が遺影2と極めて類似した主体なのだとしたら、「土が見ている」などという認識は不可能である。なぜなら、止まっているものがよく見えないんだから。

やっと川柳の話をできそうだ。これが私の土俵ということになっている。

極めて短く川柳の一般的特徴を紹介する。川柳とは、五七五という定型によって音韻数が決められた短詩の一つである。場合によっては七七も定型とされることがあり、私はそう捉えているが、おそらく小野寺里穂もそう捉えているはずだ。

(やはり、ここで川柳の歴史や特徴について詳述することはできない。

例えば私が過去に書いた拙論「川柳試論−暮田真名を読む」にあたっていただきたい。

これを読めばより川柳についての理解が深まるのではないかと思料します。

少しだけ補足しましょう。

本文書全体、とりわけ「世界」への言及、より限定して言えば自己ー他者論的言及は上に挙げた拙論に依拠しています。

すなわち、例をあげれば、Deep fakeに関する効果への注釈は同一性の喪失を模倣するということの変奏、ということになります。

また、本文書で展開した「世界」は、むしろ出来事と捉えていただいた方が身近な表現になるかもしれません。

川柳が破局的な同一性の崩壊と、強い意味での単一な特性とを持つとすれば、『シャッセナンビ』は私の川柳に対する理解の仕方の範疇で理解されるわけです。)

現代の川柳における特徴はその訳のわからなさなのだが、川柳一般について、最も根源的で、また現代に限らずその誕生時から備えていると思われる性質は、まさにこの定型なのだ。川柳はそれ以上何も言えないのである。ここに深い理由はない。数音はみ出しても、数音足りなくても構わない。そこまで強固ではない。それでも、なんとなく、不条理にもうそれ以上言えないのだ。川柳とは極めて短い。だがその短さについては中心極限定理により導かれた確率変数の正規分布のように不条理である。せいぜい±3σに、大体の川柳の短さは存在する。極まったなんとなくさの上で。

無私というわけでもなく、さしあたり存在していると思われる主体が何かを言うのだが、一体誰なのかということはよくわからない。川柳世界においてはそのような破局的な出来事が生じていて、加えてさしあたりの主体はもうそれ以上言う権利を持たない。粘り強い境界がある。川柳作家が数々の川柳をつくるとき、当然のように、手続きとして、ひとつひとつの句に署名をしていく(これらの句はササキリユウイチが作った、あれらの句は小野寺里穂が作った、などと)。しかし、ここにある署名群はただ名前が同じだった、程度の類似しか存在しないのである。もはやエクスキューズなし、嗚呼、さらなるエクスキューズ。句に対する言い訳はいくらでも付けくわえることはできるが、句それ自体はそれ以上何も言うことができない。定型の作用と効果だ。ただひたすら類似を手掛かりにして、小野寺里穂が『シャッセナンビ』に提出した川柳世界群を疑似的に自解をすることも可能だが。残念なことに原理的には、それぞれの句のそれぞれの発話者はすでに自壊している。これが川柳なのだ。川柳世界に備わる縮小性、その境界の粘り強さは、また一つの〈ゲームマスター〉に関わる。しかし、劇世界全体と観客世界全体とで乱立した時空間のどこにも属さないのだ。謎の者が、遺影2の初めての川柳の発話に対してまずできることは、せいぜいその発話に気づくこと、程度なのだ。

撮影:マコトオカザキ

風はどっちふく、しまはあっ、ちたぶんね

謎の者は、遺影2のこの句の発話に呼応し、謳うように復唱する。謎の者が次にできたことは、この句を謳うこと。最高度の〈ゲームマスター〉はまた別の〈ゲームマスター〉に気づくこと、また謳うこと、これが限界。

劇世界は、広いリビングルーム程度の空間と、46分程度の時間で広大な世界を描くことができる。これは、解釈によって広がることを意味しているのではない。物理的に配置可能なのだ。この点はよくよく強調しておかなければならない。川柳の短い定型のなかに含まれる数少ない語とその広大さを、劇世界の拡張性と混同してはならない。川柳に劇世界と似た拡張性があるとすれば、それは川柳が言語によって構築されるからであり、この言語の拡張性と劇世界の物理的時空間との類似からなのである。なおも、川柳はそれ以上何も言えないのであるのだから、困ったことに。劇世界における時空間はその場に実際にあるもの、誤解を恐れずにいえば唯物論的にあるものを題材にして極めて広大な表現をすることができる。そしてもちろん川柳世界でも同じようなことが可能なのだが、実際のところ、川柳世界の範疇外から拝借してこなければならないのだ。川柳世界はその出所からしてExplainableではない。これは川柳表現の抽象さによるものではない。川柳の定型からくるものである。換言すれば、その短さ故の抽象さ溢れ出しのために、Explainableではなくなっているのではなく、短いためにExplainableではないのだ。この二段の論理の間には何もない、言い換えれば抽象さは因果関係の隙間に入り込むわけではない。川柳は、確かにあの短さ以上のことは言っていないのである。そして言えないのだ。川柳には裸の電球、シルバニアファミリー、うまくやれば喪主の1人くらいは持ち込めるだろうが、これで手一杯だろう。驚くべきことに、これは事実以外の何ものでもない。川柳がもつ、圧倒的な事実の一つである。

さらなるメタに恐れおののくのであるが、同時にもはやメタがないことを宣誓する。その宣誓の権能を与えるのが川柳なのである。川柳は断言する。さらなるメタ、という否認を軽やかに躱す。

この点を踏まえた上で、川柳世界は広大に解釈される、それは構わない、というかそれが拡張性よりももっと拡張的な拡張性であり、川柳世界が境界たりうる根拠なのだから。あくまで拡張性よりももっと拡張的な拡張性として、拡張性を主張しつつ取り下げる。川柳世界は乱立する時空間である、故に(しかし)境界である。

本文書では、このような原理性を扱ったが、次はむしろもっと生き生きとした感動に焦点をあてよう。

「免疫が見えているものと矛盾する。」

くしょんいきしにのまつきょうかいで

というか、そもそも現代川柳のたのしみのひとつは、類似という危険な道にあえて身を任せてみることである。『シャッセナンビ』において、初めて登場する句は、この句であった。この句は川柳句会ビー面の記念すべき第一回目において投句されたもので、奇しくも私は無記名のこの句を一番に採っていた。その時の選評には「Bless you.という言葉の名翻訳かのような秀句。」と書いた。また別の角度から鑑賞すれば、どうやら死後の世界は寒いらしい、ということもあり得るか。「きょうかい」と平仮名表記をされると、教会に引っ張られるのだが、ことこの劇中での発話においては、むしろ境界と解する方が自然だったように思われる。

寓話と合成したわたし、アレルゲン

喪主による弔辞が加速していく時にはさみ込まれるこの句は、川柳句会ビー面の第五回目において投句されたもので、またしても無記名のこの句に私は選評を残している。「「寓話と合成したわたし」に見られるような、川柳手つきがストレートに好き。だが、あなたはせいぜい寓話と合成する、程度のことしか叶わない。要するに、語源になりえない。寓話と合成することは、要するに寓話を読み、寓話の力を分け与えられるだけのことであって、寓話と何か特別な関係を結ぶことではない。むしろその普通のことを、寓話と合成したわたし、などと表現するところが卓越したところか。と、ここまでアレルゲンを無視してきた。句をまたがる五七を素早くなお丁寧に読んでいると、アレルゲンはアレルゲンらしくなってくる。」と記している。川柳などの定型詩に慣れ親しんでいない観客はこれを聞いて川柳だと思わなかったかもしれないが、Gu-u-wa-to-go se-i-si-ta-wa-ta-siのように初めのブロックは長母音を抑えて5音、中で7音といったふうに、跨りとして聞こえている。小野寺里穂は、今思えば、私のこの選評をややネガティブなものとして捉えたのではなかろうか。アレルゲンはアレルゲンらしくなってくる、の続きを私が書かなかったせいで。極めてポジティブな評価だったのだが、それを伝えるために『シャッセナンビ』に絡めながら注釈をつけよう。

まず、寓話とは、ここでは繰り返しの力だと捉えている。寓話の力とはその適用力であり、筋(お望みなら筋と読んでくれて構わない、そのつもりだ)を別の場所へと赴かせ、意味を付加する運動のことである。そういう意味で、わたしは寓話の力を借り受けるという当然の運びになっているのだが、この「合成」という表現は挑戦的である。というか、挑戦することを暗示している。寓話に抗うことを。アレルゲンらしいのだ。「わたし」は寓話のアレルゲンとなるのだから、アレルギー反応を起こすのは寓話の方なのだ。あの強力な寓話が、間接的な仕方で有機生命体に喩えられ、あまり好ましくない過敏反応を被っている。寓話が揺さぶられている。

免疫が見えているものと矛盾する。

この句の直後の喪主の弔辞のセリフの一つだが、寓話にとってもこのセリフの通りなのだ。免疫が見えているものと矛盾する。不思議な響きを持つ、素晴らしいセリフだ。寓話は確固たるものそのものであるのに、擬人化、というかもっと弱い言い方が好ましいのであれば有機生命体に喩えられると、立ち所に不安定さが現れる。川柳が基本的に持つこの莫大な力を、この句は十分に発揮している。川柳世界は一つの世界を自由に選び取り、今までの関係をドラスティックに変更してしまう。舞台全体、ミニチュア、タブレット端末の内カメラに撮影しされプロジェクターによって壁に映し出された映像、そしてまた舞台全体と、ミニチュアを用いて何度も世界が繰り返されていくシーンの不安定さを見事に表現していたように思う。

「だが、あなたはせいぜい寓話と合成する、程度のことしか叶わない。要するに、語源になりえない。」これにも注釈をつけなければならないだろう。まず端的に言えばこの文は、この句の「寓話と合成したわたし、」までしか読まなければ、このような結論になる、と言ったことを意味している。寓話が極限にまで煮詰まると、とても短い言葉になる(例えば、「酸っぱい葡萄」)。ただ合成しただけでは、語源にはなり得ない、そういうことだ。アレルゲンが出てきてやっと、この句は強力になる。

遺影2とマトリックス2

ここで先に出た語源に引きつけて、『シャッセナンビ』を他の作品を参照しながら見直してみよう。いわば、ボーナストラックだ。この作品を見ている間、というか開演の前から起動したままの遺影2。そしてその発話。柳人の私は、今まで書いたような川柳世界が構築され、映し出されていると常に感じながら観覧していた。頭の隅にあったのは映画『マトリックス』シリーズの2作目『マトリックスリローデッド』(2003年)だった。以下、マトリックス2と呼ぶ。マトリックスシリーズ全体のあらすじをここでは語れないので大幅に割愛する。

マトリックス2の主人公であるネオは、映画終盤で電脳世界である「マトリックス」を創生したアーキテクト(いわば人類の世界の〈ゲームマスター〉そのものである)と対面する。映画はロボットが人類を捕らえ眠らせ、マトリックスと呼ばれる電脳世界のなかで生存させ、エネルギーだけを吸収して現実世界を動かしている、といった世界だ。マトリックスはほとんど完璧に我々が生きている世界に近い。ネオはこのマトリックスの仕組みに気づき、マトリックスを抜け出すのだが(そしてまた一つの〈ゲームマスター〉となる。人類の空間で、物理法則を無視することが可能となる。)、要するにどこまでが仕組まれたものでどこまでが仕組まれたものではないのか(この映画風に言えばチョイス、選び取ったものでないのか)という葛藤と恐怖が通底している。物語が進み、とうとうマトリックスのアーキテクトと対面したネオは、「君はアンバランスな均衡の余剰だ。プログラム固有の問題だ。」と静かに伝えられる。このアーキテクトと対面する特別な部屋の壁一面は、無数のディスプレイで構成されている。ネオはアーキテクトから何度もここに「ネオ」がやってきたこと、すでに全てが仕組まれたことであることを告げるが、マトリックス2におけるネオは全く動じない。この様子を見たアーキテクトは驚きながら、「他の者たちよりも鋭い」と言い、無数のディスプレイにかつて訪れた他の「ネオ」が狂ってしまった映像を見せる。なおも、アーキテクトはネオを追い込もうと更に発狂したパラレルなネオを見せ続けるのだが、ネオは”Choice, the problem is choice”と切り捨てる。

サイバネティクスは、1948年にノーバート・ウィーナーにより提唱された概念で、造語である。キベルネティックというギリシア語で舵を取るものを意味する語を語源としている。動物と機械の親和性を探究する学問のエポックであり、映画『マトリックス』ももちろんこの延長線上にある。この点は説明せずとも、マトリックスという語の様々な意味も参照してもらえば十分納得してもらえるだろう。なお、マトリックスはマトリックス2におけるネオというアノマリーによって拒否反応を起こし、悲劇的な結末へと向かう。私はこのようなことを踏まえて、「寓話と合成したわたし、アレルゲン」にかつてあのような評を捧げたのだ。

さて、このアーキテクトと対面した部屋の無数のディスプレイと、川柳世界=遺影2のディスプレイの対比だ。ディスプレイに収まっているからといって、これを即座に結びつけてはいけない。お分かりの通り、マトリックス2におけるネオが映るその画面こそが、遺影2のディスプレイなのだ。川柳は往々にして、ポジティブな意味における選択なのだから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?