古い料理本コレクション①

どんなジャンルにおいても、常識というものは時代と共に変わっていきます。

料理にも流行り廃りがあり、これが1番!と思われていた調理法が、あっけなく覆されていったり、かと思えば、再評価されたり。

わたしが昔の料理の本を眺めるのが好きなのも、今と昔の、常識の違いが滑稽に感じるからだと思います。

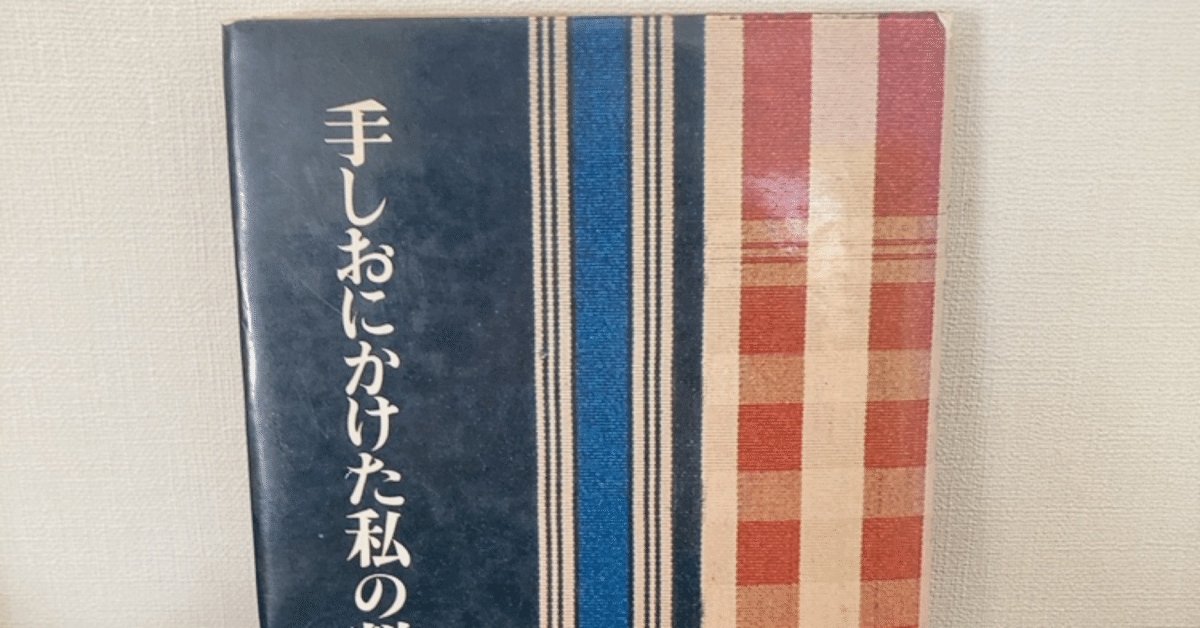

「手しおにかけた私の料理」

金沢の古本屋で手に入れたこの本は、昭和35年に出版されました。

昭和35年は、今から63年前。

どんなことがあったんだろうと調べてみると、カラーテレビの本放送が始まったり、だっこちゃん人形が流行ったりした年らしいです。

といっても、全くピンとこないけれど、終戦から15年経ち、日本が経済的に、少しずつ豊かになっていく頃かな、なんて想像します。

丁寧に作ることが当たり前だった時代

この本に収められているレシピは、63年前だなんて、そんな昔とは思えないくらい、バラエティ豊富で、手が混んでいます。

タイトルの通り、手塩にかけて、手間暇かけて作る料理こそ美味しいと信じられた時代だったんだろうと思います。

まず、お出汁は鰹節を削るところから始まるからびっくりします。

使いかけの鰹節の写真があり、

「削っている最中のかつぶしはいつも、こういう形にしておきたいものです。」

なんて、当然のような解説付きで。

今じゃ考えられません。

レシピに使う食材も、現代とそこまで変わらないけれど、どじょうの蒲焼なんてものが載っていたり、やっぱり今と違うなと思います。

どじょう汁も載っているから、当時どじょうはそんなに珍しいものではなかったのかもしれません。

今、どじょう、家庭では食べませんよね。

それから、この著者は、味噌汁に並々ならぬこだわりがあるようで、こんな記述があります。

味噌汁の作り方はやさしいけれど、むずかしいものです。(中略)簡単なような味噌汁一つの中にも、調理の技術と申しましょうか、針でついた程の油断があってもなりません。無精は厳禁です。

味噌のそれぞれの特徴を知り、気候に合わせ、甘味、辛味、濃いうすいを加減して、中みの相性と、煮えの間に細心の注意を払って、最高の味をかもし出さなければならないのです。

「針でついたほどの油断があってもならない」というなら、私の味噌汁への姿勢は、もはや油断を超えて居眠りレベルでしょう。

そもそも、味噌汁にここまでの緊張感を持って接したことなんかないし、最高の味を出そうとか、そういうふうに考えたこともありませんでした。

今も味噌汁は日本の心だと思いますが、昔はもっともっと大切にされていたのかもしれません。

なぜ卵を大量に?

一方で、やはりジェネレーションギャップと言いますか、トンデモレシピもちらほら見受けられます。

例えば、卵焼き。

ここに紹介されている厚焼き卵は、

卵を10個使うのです。

10個って!なぜ10個!笑

大きなフライパンで、ものすごい分厚い、枕みたいな卵焼きが出来上がるでしょう。

昔は家族が多かったし、一気に沢山作れた方が効率が良いと思われてたんでしょうか。

しかも、この本は写真が白黒だから、卵を焼いてる様子の写真が、全然美味しそうに見えない。

フライパンの上でぐちゃぐちゃしたものが焼けてるという感じ。なにせ卵10個ですから。

また、ミートソースのレシピに、チリソースが入ってたり生姜が入ってたりするのも、今じゃ考えられません。どんな味なのか。辛いのか?

著者がミートソースのことを「肉の佃煮」と呼んでいるのも斬新です。

家庭料理の意味は変わらない

面白いなぁとか、今見ると変だなと思うことが沢山あって、でも、家族に美味しくて栄養のある料理を食べてもらいたいという、根本的な願いは、いつの時代も変わらないことが伝わってきます。

むしろ、昔の方が、その願いに対して、誠実に行動してたのかもしれないなあ、と思います。

昔の料理本、また古本屋で買って、コレクションしたいですね。

正直これ一冊では昔の料理なんていっても、本当にごく一部の情報ですし。

色々研究していきたいと思います。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?