「連載小説」姉さんの遺書3

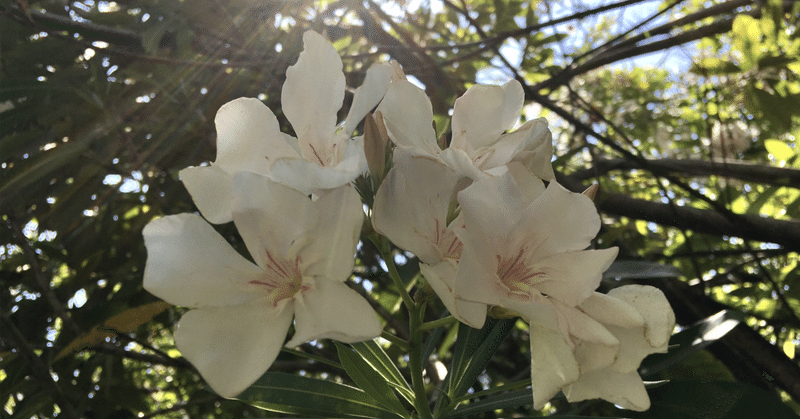

(夾竹桃の章)

姉さんの遺体が帰って来たのは二日後のことだった。

当初、自殺と殺人の両方で捜査をしていた警察は姉の心療内科への通院履歴や遺書などから直ぐに自殺と断定した。

母も僕達夫婦も形だけの事情聴取を受けたが、僕は姉が送って来た宅配便の事は話さなかった。

警察もそこまでの捜査をするつもりは無かったらしい。

姉さんの口の中からごく微量の夾竹桃の成分が確認された。義兄が帰宅した時、寝室の至るところに香炉が置かれ香木の代わりに夾竹桃が焚かれていたらしい。

姉さんは夾竹桃を何らかの形で摂取し、夾竹桃の木を部屋の中で燃やして、その煙を吸引して亡くなった。

オレアンドリン中毒による心筋梗塞というのが、直接の死因だった。

美しい花には毒があった。

僕と幸子がお悔やみに義兄の家を訪ねると庭にその夾竹桃の樹が見えた。姉さんの生命を奪った花は、沢山の枝をへし折られても見事に咲いていた。

チャイムを鳴らそうとした僕の耳に

「こんな死に方をして!珠姫さんたら、高柳の家の恥よ!」

「とにかく突然死で通すんだぞ、亮一!」

聞き覚えのある義兄の両親の罵声が響いた。

耳を塞ぎたくなる言葉に僕の両手はわなわなと震えていた。幸子がその手をギュッと掴んで大きく頷いた。

『大丈夫よ、康司さん。貴方には私がついてる』

大きな瞳がそう囁いていた。この人はいつも僕を支えてくれる。優しくて、けれどブレない愛情で僕の心を包み込んでくれる。

「あっ!」

玄関のドアを開けて最初に顔を見せたのは、義兄の母だった。其処に居た僕達を見て

『聞こえたかしら?』

気まずそうな表情を浮かべたのは、ほんの一瞬だった。

「この度は、本当に何て申し上げたらいいいか…」

ご丁寧にハンカチで鼻まで押さえている。芝居じみていてあざ嗤いそうだ。

後ろにいた義兄の父は

「康司くん、せめて葬式だけは立派に挙げさせてもらうからね」

体裁だけは取り繕いたいらしい。

僕はどんな顔をしていたのだろう。言葉を失った夫の代わりに幸子が挨拶をしてくれた。

「お姉様、本当に残念でした。これからって時でしたのに。お義兄様、どんなにお力落としの事でしょう。私達、お線香をあげさせて頂こうと思って参りました」

「うむ……じゃあ、また」

「ごめんください」

でっぷりとした義兄の父と派手な化粧の母は、臆すること無くその場を去って行った。

義兄の父は一代で不動産、建設業、介護施設などを営んでいた。バブル期に不動産で得た莫大な富を使って成り上がった絵に描いたような「成金」だった。

「何が、高柳の家の恥だ!」

幸子にしか聞こえない声で僕は言った。僕に理性というブレーキが無ければ、あの二人の胸ぐらを掴んでいただろう。

『お前達のような豚のせいで姉さんは死んだんだ』

僕を憎悪の世界から連れ戻してくれたのは、やはり幸子だった。

「康司さん、お姉さんにお別れしなくちゃ。ねっ!」

義兄の案内で通された広いリビングの中央に姉さんは眠って居た。

「珠姫、康司くんと幸子さんが来てくれたよ」

義兄はずっと泣いていたのか瞼を腫らして赤い目をしていた。その悲しみに嘘は見えない。

姉さんの顔は生前の美しいまま凍り付いているようだった。透き通るような白い肌、栗色の軽くカールされた長い髪、閉じられた瞼に生え揃った長いまつ毛、小ぶりで高く品のいい鼻、その下に僕が一度も触れることが出来なかった形の良い唇があった。

「姉さん…」

そのまま抱きしめて連れ去りたかった。

「綺麗ね、お姉さん…」

幸子が僕の肩をそっと抱いた。

「うん…」

「うっ…」

義兄の啜り泣く声が聞こえてきた。

「すみません、すみません…」

義兄は泣きながら謝り続ける。

「お義兄さんのせいじゃありませんよ」

形式通りの言葉を吐くのがやっとだった。そんな事はこれっぽっちも思っていないのに、この男に慰めの言葉を吐く理由が何処にある?

姉さんをただ静かに見送る為か?

いや、愛した女の最期の願いを叶える為に、僕は偽りの聖人君子を演じた。バカげた臭い三文芝居だと自分でも思わずにいられなかった。

母を連れて来なくて、本当に良かった。

「私はいいの。冷たくなった珠姫に長時間会っていたくなんかないわ。最小限のお別れだけでいい……」

今朝、一緒に行かないかと誘った僕に母はそう言って断った。

正解だった。義兄の両親の様子、姉さんの死に顔、泣いて詫びる義兄、全てが母を半狂乱に追いやるには充分だっただろう。

姉に手を合わせ義兄の家を去ろうとリビングの扉を開けた。開け放した廊下の窓から吹き込んできた生暖かい風が、義兄の黒い麻のジャケットの裾をふわりと舞い上がらせた。僕の鼻腔を姉とは違うコロンの香りがくすぐった。若い娘が使う安っぽい甘い香り…

許せない。

姉の魂がのり移ったかのように憎悪が、ふつふつと湧き上がってきた。

姉の死を悲しみながら、他の女を抱くこの男とその陰に居る善人ヅラしてこの男の精子を貪る若い女。

姉さんの心を日々蝕ぱんだのは、間違いなくこの無神経な二人だ。そして、最後に壊した。

「行こう」

僕は幸子と家路を急いだ。あの家に姉さんの躯を一人、置き去りにして。

通夜も葬儀の日も小雨がパラつく日だった。

華々しい祭壇の中央で姉さんが静かに微笑んでいる。沢山の生花や花輪が届けられ、大勢の弔問客が焼香に訪れていた。会社の関係者が多いのだろう。

殆どの顔を僕は知らなかった。

ふわり

焼香の列から義兄から香ったあの甘ったるいコロンの香りが漂った気がした。

どいつだ!?

僕は視線だけで見知らぬ女を追った。大勢の弔問客に紛れて遂に突き止めることが出来なかった。

火葬場で姉さんの身体が火葬炉に消えていく前に、僕は姉さんの頬にそっと触れた。蝋人形のように硬く冷たくなった頬に別離の口吻をしたいのを必死になってこらえながら、ずっと触れていた。

涙がとめどなく流れ落ちる。拭っても拭っても。

ぼやけた視界の中を姉が眠る白い棺は旅立っていった。

絶叫する母の背中を擦りながら、僕は心の中で語りかけていた。

姉さん、あの遺書、一つだけ間違ってたよ。

『今まで愛してくれて、ありがとう。』

僕は貴女の身体が消えてもなお愛し続けるよ。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?