学会発表でしゃべりきれなかったこと

先週末、宇都宮大学を会場にして開かれた国際開発学会春季大会に、ラウンドテーブル「ここから始める「デジタル技術の国際開発への活用」」の登壇者の1人として出席してきました。

この学会には会員登録してからもう10年以上経ちますが、発表は積極的にはしてませんし、いつだかnoteかSSブログで述べた通り、私は研究者になる途は2020年11月に完全に諦め、退路を断って今の途に邁進してきました。

以後、「退会」も考えながらぐだぐだしていたところ、知人が「ICTと開発(ICT4D)」という研究部会を立ち上げたいと発案され、私も設立趣意書への署名協力を求められました。この研究部会は、20人ほどのメンバーで今年度発足しました。でも、ICTの専門家ばかりで議論しているのは面白くないので、多様性のあるメンバー構成にしたいとの思いから、直近開催される学会の場で部会参加を慫慂することになったのです。

私自身は、もう、大学で教鞭をとるとか、研究を行うとかいったことに、あまり価値を見出す年齢でもないし、論文を書くのにエネルギーを費やしたところで、研究者になることはないでしょう。

でも、誰か若手の研究者が、自分のテーマで研究を進める上で「ファブ」を取り込んでみたいという話であれば、是非お手伝いさせてほしいと思います。noteもファブアカデミーの自分専用サイトも、自分の能力と経験を示す履歴書だと思ってこまめに更新するようにしています。

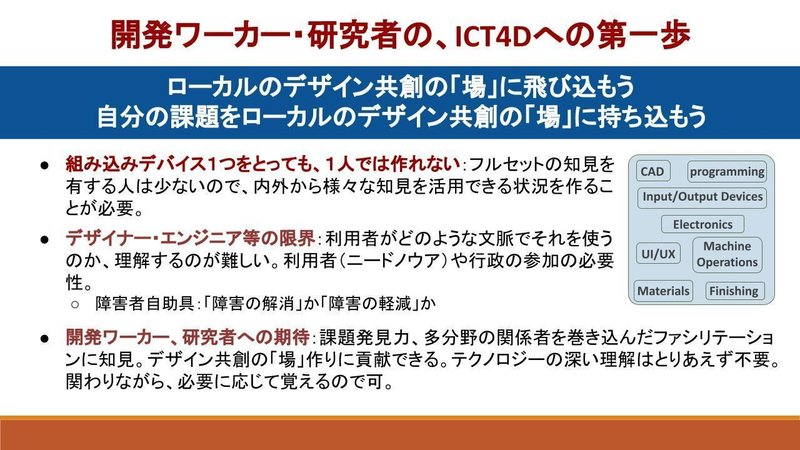

今回のラウンドテーブルで自分の発言機会の中で再三公言した通り、私は誰もがファブの経験者になってほしいと期待はしていますが、皆が皆ファブのスペシャリストになる必要があるとは思っていません。

ファブアカデミーを受講してみて、このことは私自身も痛感しました。そもそも、IoT組込みデバイスを1つ作るにも、思い付くところで、①CAD、②プログラミング、③電子回路工作、④ユーザーインターフェース、⑤インプット/アウトプットデバイスへの理解、⑥マシン操作、⑦材料理解、⑧仕上げ等、多くの知見を動員する必要があります。ファブアカデミーではそれらをひと通り叩き込まれますが、受講生のほとんどが、これらの領域が全て得意なわけがありません。得手不得手が必ずあります。だから、一般の人たちから見たら「スペシャリスト」だと思われていても、見られている側はそうは思っていません。ファブに限らず「ICT」全体で見てもそうでしょう。変にブラックボックス視せず、必要な時に必要な知識をちょっと調べてかじる、わからなきゃわかる人を巻き込む――この程度で最初はいいのではないでしょうか。

逆に、ファブのスペシャリストだと周りから思われるような人でも持っていない、各ご専門領域での研究の知見を研究者の方はお持ちでしょう。それがファブラボの利用者のプロトタイピングのテーマ選定や、製作精度と有用性の向上に役立つ側面もあります。

フロアから、「自分のようなジェネラリストでも関われる余地があるのか」との質問を受けました。ICTやファブといった分野は、そこの部分での心理的ハードルが相当高いというのを垣間見る質問でしたが、私自身がジェネラリストだった経験から、「デザイン共創の「場」のデザインなら、ジェネラリストであってもできるし、むしろICTやファブの専門じゃない人の方が、バランスの取れた「場」のデザインができる」と考えます。

さて、今日は、これ以外に、コメンテーターやフロアの方々からの質問やコメントに、私が答え切れなかったと後で反省した論点がいくつかあったので、この場を借りてお答えしてみることにします。

1.開発学者がICT4Dを普及させるために何をすべきか?

これは「ICT」全般への問いですが、ICTが保健医療や農業等、開発途上国の開発課題の領域の中の1つとしてしか捉えられていないうちは、普及しないと思います。皆さん、自分の専門領域でのお仕事が忙しいので、わかりにくいものはわかる誰かに外注しようという発想にしかならないし、とりあえずなしで済ませられるものはわざわざやりません。

ひょっとしたら、協力隊で現地に派遣されていて、そこでICTやファブを使って自分の活動を効率化したり、幅を持たせたりした経験をお持ちの方が将来研究者として入ってこられたり、あるいは帰国後の報告でそういう体験を頻繁にレポートして下さるようなフェーズを迎えることができたら、状況はちょっと変わってくるかもしれません。

2.途上国へリーチするための仕組みは?

ファブ・ファンデーションのネットワーク運営やファブアカデミーの運営等を見ていると、ちょっと開発途上国にはハードルが高いのではないかと感じるところはあります。ファブアカデミーの受講料は高く、また世界ファブラボ会議(以下FABx)への渡航費用は高く、それぞれ助成制度はあるものの、大した規模ではありません。

自分の古巣の組織も、カウンターパートのファブアカデミー受講を公的に支援して下さるのはいいのですが、FABxと同時開催されるファブアカデミー卒業式出席のための旅費は想定していなかったので出せないと言われてしまうこともあるし、何より案件ベースでしか物事を捉えていないから、案件終了したら、FABxへの参加自体も支援はしてくれません。いえ、たとえFABxに行かせることは難しくても、過去に公的支援を以てファブ人材を輩出したフィリピン、インドネシア、ブータン、ルワンダのファブラボスタッフが、オンラインでもいいので、本邦のファブラボ関係者も含めて定期的に顔を合わせられるような場を作ってくれたらいいのにとは思います。でも、残念ながら中心となってそういうのを進めてくれる部署が古巣の組織にはないので、「やろう」という機運も高まらないでしょう。

ファブアカデミーの卒業制作を見ていても、途上国出身の受講者は、プラスチック廃棄物のリサイクルや視覚障害者の白杖、キーボード、水耕栽培、指紋認証開錠等、身の回りの課題を解決するソリューションに挑戦している人が多いという印象を受けました。途上国の方が問題も多く、ソリューションを考えるチャンスが多い。ファブをやっているとたいてい、「何を作るか」で悩むケースが多いので、作らなければいけない「何か」が豊富にある途上国の環境は、先進国でものづくりをしている人にとって魅力的に映ります。途上国出身者がこうした輪にもっと入って来て先進国の仲間を募りやすくすることがもっと頻繁にできるといいと思います。

ファブシティ財団が毎年FABx開催に合わせてホスト国で行うようになった「ファブシティ・チャレンジ」も、先進国から途上国を訪れてホスト国のローカルな問題と現地の人々のホスピタリティに触れ、その後も長くエンゲージするメイカーを育てようとする、彼らなりの仕掛けでしょう。日本でよく目にする「関係人口」のグローバル版を作ろうとしているように見えます。

3.人材育成のハードルの高さは?

「開発途上国のファブ人材」の育成のことを訊かれているのだと考えると、ファブ・ファンデーションとMITが進めている取組みはその答えになると思います。前述の「ファブシティ・チャレンジ」も、国際移動にさほど制約を感じない、フットワークの軽い先進国のメイカーと、途上国の人々が一緒に楽しく取り組むことで、途上国側の人材の経験値が高まることも期待されます。

そのうち、1万ドル以下で買えるオープンソースの工作機械セット「ファブ・イン・ア・ボックス(Fab-in-a-Box)」やオープンソースのCAD、CAM

プログラムをツールにしてファブコミュニティのSTEAM教育への働きかけはもっと進んでいくでしょう。MITのニール・ガーシェンフェルド教授は、昨年のFAB23の際、「ブータンを「21世紀型スキル」教育のモデル国にする」と宣言しましたが、それは、ブータンの学校20校ほどにFab-in-a-Boxを入れて、近隣のファブラボの支援も得て、各校でのSTEAM教育のデリバリーを行っていこうとするものでした。今後、学校に3Dプリンター等を置いた「マイクロ工房」が増えていくでしょう。

私は、開発途上国でのSTEAM教育の展開を考えておられる日本の企業や教育関係者の方を存じ上げないので、ひょっとしたら非常に的外れなことを書いているかもしれませんが、書きながら、そもそもファブ人材の育成について論じる際に、「先進国」と「開発途上国」を分けて考える必要が本当にあるのか、だんだんわからなくなってきました。

今年のファブアカデミーの受講生は、開始当初約230人いました。うち、ペルーで受講した人が24人、パラグアイ4人、インドは18人、ブータンは8人、ルワンダ4人、コートジボワールは2人、トーゴは4人でした。これは、その国のファブラボを実習の拠点(国内ノード)として受講していた人数で、他国のノードを拠点にして受講した途上国出身者はカウントしていません。

これに対し、日本人は、バルセロナで受講された方を含めても4人しかいません。日本国内のファブラボをノードとして受講された方は8人いますが、うち3人はインドネシア、2人はナイジェリアから受講されており、日本にも短期滞在して集中的に実習が行われた期間はあったものの、ふだんは母国のファブスペースを拠点に課題に取り組まれていました。

ファブアカデミー受講者数が人材育成のいい指標だと言うつもりはないですが、「日本」の存在感はあまりないです。というか、そういうのは考えたこともありませんでした。古巣の所属組織からはあまり見向きもされなかったし、一方で、自分が目の当たりにしているものは、「先進国・開発途上国」とか「開発協力」「支援」といったものとはかなり違います。ブータンでは、私よりも高いスキルを持った若者に沢山会いました。案件ベースで何を支援するかを考えるよりも、彼らのスキルを生かせる「場」をどうデザインできるかを考える方に、私は時間を費やしてきました。

理解力が衰えたオジサンより、もっと若い世代の日本の人が挑戦して、他国の同世代の人たちとのネットワークを築いていってほしいと思います。

あまりいい答えになってませんが、お許し下さい。

4.知的財産権をどう考えるのか?自分が作ったものが、いつの間にか他人に使われ、知財登録されているリスクはどう捉えられているのか?

ファブアカデミーでは、過去の受講者が残したドキュメンテーションを参照し、自分の付加価値を付けて、それをさらに自分のドキュメンテーションとして公開して、将来の受講者にも参照してもらうよう推奨されています。知的財産権のクレームとは別次元の話であるように思います。また、万が一自分が残したドキュメンテーションを元にして誰かが知財登録を試みた場合、自分の残したドキュメンテーションがその抑止力として働きます。

オープンソースの技術で作られたものは、オープンにしようというのが原則でしょう。

ファブラボを利用して作られた製品が、そうこうするうちに大ヒットし、商業目的の大量生産のラインに乗せる必要が出てくるケースはあります。そういう時は、理想的には新たに設備投資をしてその目的のための生産ラインを整備した方がいいでしょうが、それでもファブラボを利用したいのであれば、使用料は徴収されるでしょう。その技術やノウハウを知財で保護するのであれば、その知財保護によるベネフィットをファブラボに還元する仕組みを考える必要があります。

5.1つものを作って満足せず、ものづくりを続けていくモチベーションの持続は難しいのでは?

自分自身の経験を言えば、ファブアカデミーを受講している間にも、あれ作りたい、これ作りたいといろいろアイデアが湧いてきて、それを卒業制作が最優先だと自分に言い聞かせて諦めてきました。今、ファブアカデミーに関してはゴールが見えてきたので、そろそろ次のプロジェクトをやりたいと思い始めていますが、確実に行動に移すには、仕掛けが必要です。人間は、環境に流されやすいので(笑)。

1つは、想定ユーザーを早めに決めて、作業工程の節目節目で、進捗状況をプレゼンする機会をもらうことです。私の場合、ファブアカデミーの卒業制作については、想定ユーザーに最初からそのプロジェクトの構想を伝えて、試作品のプレゼンもいつかやらせてもらうようお願いしています。卒業制作の締切日との兼ね合いで、妥協を強いられたスペックもあるので、プレゼンのタイミングまでには、適宜スペックアップもしていかねばなりません。

もう1つは、成果をお披露目する目標イベントを予め決めておくことです。上と似たような表現ですが、意味するとことはちょっと違います。ここでは個人の趣味に近いプロジェクトを想定し、メイカーフェアにせよ、コンテスト出品にせよ、学会発表にせよ、どこでどうお披露目するか、あらかじめ目標を決めてしまうことを指します。

ちなみに、私がこれからやりたいプロジェクトは卒業制作の試作継続以外に二つありますが、それぞれ、①自分の住む街でのPythonプログラミング研修の成果発表会(9月)、②故郷でのミニメイカーフェア(11月)を目標決めています。

3つめは、誰か「伴走者」を巻き込んでおくことです。人間は意思が弱い動物で、1人だと容易に妥協しますが、身近なところにいる同僚とかでなくても、誰かが自分を見ているとなると、簡単にあきらめるわけにはいかなくなります。その作り方を知っている人に、自分がこれからやろうとしていることを予め伝えて、適宜アドバイスを求めるようにするのも一案です。(以前、オープンソースデータをもとに耳鏡(otoscope)を試作した時には、耳鏡をデザインしてThingiverseに上げたネパールのラムチャンドラさんに、これからやることを伝えて、出来上がったら彼に報告もしました。)

6.最新技術は先進国と途上国の差を広げていくのか?

「最新技術」の定義がよくわからなかったので、会場では答えづらかった問いです。たぶん、人によって抱くイメージが違います。会場ではこの言葉から「生成AI」に話が展開しました。

上記第3節で、私は「先進国」と「開発途上国」を二分して考える必要が本当にあるのかと述べましたが、上記の質問について改めて考えてみると、その開発途上国の中で格差を広げてしまう可能性もあるかもしれないと思うに至りました。(同様に、先進国の国内でも格差を広げるかもしれません。)

それは、ブータンでファブのスキルを身に付けた若者のその後の進路を思い出したからです。ファブのスキルは個人に帰属するので、使いこなせるようになれば、それを武器に起業や国外での就職機会を狙ったりすることができます。ファブラボブータンの元スタッフで、今やブータン国内に残っていない奴は結構います。

国内でも有名企業に就職できます。ファブラボCSTに出入りしていた工科大学生の卒業後の夢の就職先は「スーパーファブラボ」でした。で、スーパーファブラボに就職できると、親会社がそこそこお金を持っているので、外国でのイベントにも結構行かせてもらえて、そのキャリアにさらにブーストがかかっていきます。そういうのを見てしまうと、新技術にアクセスできる者とそうでない者との格差は拡大するのかもという気は確かにします。

これも、新技術をスペシャリストだけが扱えるブラックボックスと見てしまうから起こるのだと考えると、その新技術をちょっと使ってみた経験のある人を増やしていけるかどうかで、格差拡大の歯止めになるかもしれません。そういう、知識共創やデザイン共創の「場」を現地でもっと作っていくところには、開発協力実施機関の役割はまだ大きいと思います。セクターの縦割りにならず、どのようなテーマであってもオープンイノベーションの場を提供していけたら、全体の底上げにつながるのではないでしょうか。そこに、開発ワーカーや研究者の果たす役割があるような気がします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?